Gegendenkmäler und Para-Monumente

Nora Sternfeld

„I was a stranger and you took me in. Ich kam als ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt“. Ein Zitat aus der Bibel in vier Sprachen (deutsch, englisch, arabisch und türkisch) auf einem 16,3 Meter hohen Obelisken stand während der documenta 14 mitten auf dem Königsplatz in Kassel. Es handelt sich dabei um die documenta Arbeit „Das Fremdlinge und Flüchtlinge Monument“ des Künstlers Olu Oguibe. Beides, die Bibel und die Form des Obelisken, entfalten überdeterminierte Bedeutungen. Mit diesem Kunstwerk erhielt Olu Oguibe den Arnold-Bode Preis der Stadt Kassel. Der Kasseler AfD-Stadtverordnete Thomas Materner bezeichnet den Obelisken in jenem Kulturausschuss, der sich dem Verbleib des Obelisken auf dem Kasseler Königsplatz widmen sollte als: als „ideologisch polarisierende, entstellte Kunst“. Er kündigte Demonstrationen an. Die Hessischen Nachrichten berichten, er hätte darüber hinaus gesagt: „Die Wut der Bürger über den Obelisken sei seiner Erfahrung nach groß“.[2] Nicht nur das Wort „entstellt“, auch die Rede von der Wut der BürgerInnen weckt ein Echo an die Geschichte der Novemberpogrome in Deutschland, bei denen das Reichspropagandaministerium bei einer Pressekonferenz das wording vom „Zorn des Volkes“ vorgab.

Wie kann eine künstlerische Erinnerung aussehen, wenn es wieder möglich ist, Kunst öffentlich als „entstellt“ und „abartig“ [3] zu verunglimpfen, während zugleich ein „Nie wieder“ in aller Munde ist, von dem längst nicht mehr klar ist, was es heißen soll? Und was heißt das für eine Erinnerungskultur, die bis in die 1980er Jahre erkämpft werden musste, um in den 1990er Jahren reflexiv und in den 2000ern sogar zum Tourismusfaktor zu werden – während gleichzeitig rechts sein wieder schick, möglich und mächtig wurde. Was ist also ein Monument als Erinnerungsort in einer neoliberalen Welt, die sich vielerorts zunehmend faschisiert? Der Text verortet die Geschichte künstlerischer Gegen-Monumente und fragt nach Para-Monumenten für die Gegenwart.

Erinnerungen

Bei dem Versuch, die Geschichte(n) der Erinnerungskulturen in den deutschsprachigen NS-Nachfolgestaaten nachzuzeichnen, erhalten wir Einblicke in ein umkämpftes Terrain. So waren Monumente und Gedenkstätten zur mahnenden Erinnerung an die nazistischen Massenverbrechen sowohl in der BRD als auch in Österreich und in der DDR sehr lange ganz und gar nicht selbstverständlich. Noch viele Jahrzehnte nach der Befreiung lag die Bürde der Erinnerung an den Holocaust in den NS-Nachfolgestaaten also vor allem bei den Überlebenden und ihren Angehörigen. So schreibt Sonja Klenk: „Es waren die Überlebenden, die direkt nach Kriegsende Gedenktafeln und Mahnmale errichteten, die im Laufe der nächsten Jahrzehnte verfielen und wieder vergessen wurden.“[4] In diesem Zusammenhang begann die ästhetische Thematisierung der Verbrechen der Nazis bereits 1945. Vorangetrieben wurde sie von der – weitgehend marginalisierten – Selbstorganisation der Überlebenden. Unter der Maxime „Niemals vergessen“ arbeiteten Überlebendenorganisationen kontinuierlich an Erinnerungsprojekten. Am 11. April 1951 fand etwa am Wiener Morzinplatz, dem Standort des Gestapogefängnisses und ehemaligen Hotel Metropol, eine Kundgebung des KZ-Verbandes statt. In diesem Rahmen wurde ein vom Opferverband gewidmeter und gestalteter Gedenkstein für die Gestapo-Opfer ohne behördliche Bewilligung (also illegal) errichtet und enthüllt. Erst in den 1980er Jahren konnte von der Arbeitsgemeinschaft der KZ-Verbände und Widerstandskämpfer Österreichs das neue Mahnmal für die Opfer der Nazi-Gewaltherrschaft enthüllt werden. „Die Anfänge der Gedenkästhetik sind dabei zumeist von einer monolithischen und blockartigen Formensprache und einer figürlichen Schmerzenssymbolik geprägt: Der Kampf um die Erinnerung äußert sich in modernistischen Monumenten, die die Tatsache des Überlebens thematisieren, das Trauern um die Ermordeten materialisieren, die Verfolgten als Subjekte würdigen und den Sieg der Moderne zum Ausdruck bringen wollen. Es ging also zunächst um eine ‚Setzung‘ als Geste der Überlebenden, die nicht selten mit geschichtspolitischen Kämpfen verbunden war.“[5] Die Erinnerung musste erkämpft und errungen werden.

Gegendenkmäler

Während dies in Österreich sehr viel länger dauerte und bis heute umstritten bleibt, entstanden in der BRD in den 1980er Jahren – nach der Ausstrahlung der US-amerikanischen TV-Serie Holocaust in der ARD 1979 – eine neue fast omnipräsente selbstreflexive Auseinandersetzung mit den Nazi-Verbrechen in der Kunst im öffentlichen Raum. So schreibt James Edward Young 1992: „Germanys ongoing Denkmal-Arbeit simultaneously displaces and constitutes the object of memory.“[6]. Er prägt in diesem Zusammenhang den Begriff des Gegen-Monuments, den er beispielhaft vor allem in der Praxis von Jochen und Esther Shalev Gerz festmacht, aber auch im Verweis auf Horst Hoheisel und sieht darin eine „Deutsche Erinnerung gegen sich selbst“. Wesentlich für die Projekte dieser Gegen-Erinnerung war, dass sie die Auseinandersetzung nicht vorwegnehmen und nicht durch monumentale Präsenz ersetzen wollen. Statt diese also gewissermaßen stellvertretend Leuten abzunehmen, sollte eine Wunde offen und die Debatte am Laufen bleiben. Daraus ergaben sich künstlerisch-formale Strategien zwischen Anwesenheit und Abwesenheit: Das bekannteste Beispiel in diesem Zusammenhang, ist das „Harburger Mahnmal gegen Faschismus, Krieg, Gewalt – für Frieden und Menschenrechte“ von Jochen Gerz und Esther Shalev-Gerz. Zum Zeitpunkt seiner Errichtung 1986 handelte es sich dabei um eine zwölf Meter hohe Stele, die PassantInnen aufforderte sich durch Beschriftung an der Erinnerung zu beteiligen und im Zuge dessen, den Pfeiler zunehmend in den Boden zu versenken. In sieben Sprachen ist auf einer Tafel – die seit der kompletten Versenkung die sichtbare Spur bleibt, zu lesen: "Wir laden die Bürger von Harburg und die Besucher der Stadt ein, ihren Namen hier unseren eigenen anzufügen. Es soll uns verpflichten, wachsam zu sein und zu bleiben. Je mehr Unterschriften der zwölf Meter hohe Stab aus Blei trägt, um so mehr von ihm wird in den Boden eingelassen. Solange, bis er nach unbestimmter Zeit restlos versenkt und die Stelle des Harburger Mahnmals gegen den Faschismus leer sein wird. Denn nichts kann auf Dauer an unserer Stelle sich gegen das Unrecht erheben."[7]

1987 entstand für die documenta 8 ein Mahnmal des Künstlers Horst Hoheisel. Auch hier geht es darum, die Erinnerung nicht durch einen einfachen Wiederaufbau oder ein klassisches Monument zu schließen, sondern sie vielmehr offen zu halten und damit auf ihre Unabschließbarkeit zu verweisen. So entstand ein Mahnmal als Negativform: Hoheisels Entwurf nimmt Bezug auf einen Brunnen mit einem Obelisken – einer 12 Meter hohen zwölfstufigen Pyramidenskulptur auf einer Sandsteinfassung vor dem Kasseler Rathaus, der von Nazi-Aktivisten im Zuge eines Pogroms am 9. April 1939 als „Judenbrunnen“ demoliert wurde. Gestiftet wurde er 1908 von dem Kasseler Bürger Sigmund Aschrott, anlässlich des Neubaus des Rathauses, entworfen wurde er vom Rathausarchitekten Karl Roth. Hoheisels Gegen-Monument besteht nun darin, „den Brunnen als verlorene Form spiegelbildlich in den Rathausplatz abzusenken. So wurde die Pyramide zum Trichter, in den das Brunnenwasser sich geräuschvoll hinabstürzt. Das bis ins Grundwasser reichende Spiegelbild des einstigen Brunnens wurde somit zum Zeichen des Bruchs, der Leere, die entstanden war und die nicht mehr zu füllen ist.“[8]

Was seither geschah

Während die kritische Auseinandersetzung in der BRD der 1980er Jahre zunehmend den öffentlichen Raum einnahm, veränderte sich die Weltpolitik. Nach der Wiedervereinigung wurden Gedenkprojekte geradezu zum Vorzeigethema der Berliner Republik. Dabei gelang es in den 2000er Jahren einen gewissen Pathos der negativen Erinnerung in einen Tourismusfaktor umzuwandeln, der durchaus identitätsstiftend war und zugleich den Erinnerungsdiskurs der DDR – der vor allem was die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus betrifft sicherlich auch problematisch und unzulänglich war – komplett zu überschreiben und im Zuge dessen sogar den Begriff des „Antifaschismus“ zu delegitimieren. Für eine solche Glättung der negativen Erinnerung der 2000er Jahre stehen formal die Topographie und die Stele. In der boomenden Tourismusmetropole Berlin, in der die Mieten geradezu monatlich steigen und immer neue Stadtteile von der Gentrifizierung erreicht wurden, wurde die Erinnerung zum urbanen Gesamtprojekt. „Der Beton der Quader des Denkmals für die ermordeten Juden Europas zitiert zwar vielleicht den oben angesprochenen modernistischen Gestus der Überlebenden, Beton wird hier allerdings auch zum stylischen Material eines neuen Deutschen „Erinnerungsstolzes“ – und die omnipräsente „Stele“ der 2000er Jahre zu dessen Form.“[9] Aber nicht nur für Deutschland auch für das Europa der 2000er Jahre wurde die Erinnerung identitätsstiftend. So macht Enzo Traverso auf die Gefahr einer damit verbundenen Entpolitisierung der Geschichtskultur aufmerksam. Diese besteht ihm zufolge „nicht darin, die Shoah zu vergessen, sondern die Erinnerung an sie zu missbrauchen, sie einzubalsamieren, in Museen einzusperren und ihr kritisches Potential zu neutralisieren, oder, schlimmer noch, sie apologetisch als Stütze der aktuellen Weltordnung zu benutzen.“[10] Aber was soll ein Gegen-Monument, wenn es die Gegen-Monumente selbst sind, die wieder Identitätsstiftung markieren? Und was, wenn die „Erinnerungskultur“ das Erstarken der neuen Rechten eher befriedet als in Aufruhr versetzt?

Wenige Hundert Meter vom Ort des ehemaligen Aschrottbrunnens entfernt liegt der Kasseler Königsplatz. Dort stand von Sommer 2017 bis Herbst 2018 wieder ein Obelisk – die documenta-Arbeit von Olu Oguibe, die als „enstellte Kunst“ bezeichnet wurde. An das Echo zu gewöhnen kann hier eine Strategie sein. Und diese ist in Verbindung mit der documenta ebenso ironisch wie bitter[11]: Hatte sich doch die documenta seit ihrer ersten Ausstellung 1955 immer wieder selbst öffentlich mit der Funktion präsentiert, an eine künstlerische Praxis anzuknüpfen, die als „entartet“ verfemt wurde.[12] Die Tatsache, dass ein Brunnen als offene Wunde vor dem Rathaus steht, vermochte weder an der Position der AfD noch an der städtischen Debatte um den Obelisken etwas zu ändern. Die Ironie und der Skandal der Wiederholung der rechten Bedrohung eines Obelisken in der Kasseler Innenstadt fiel vielmehr Niemandem auf.

Para-Monument

Nun ist die diffamierte Arbeit von Olu Oguibe formal alles andere als ein Gegen-Monument. Sie nimmt sich nicht zurück, wagte es als Obelisk in den Raum hineinzuragen, den Königsplatz zu besetzen. Ich schlage vor „Das Fremdlinge und Flüchtlinge Monument“ von Olu Oguibe als Wiederaneignung zu verstehen. Im Verhältnis zu den deutschen „Counter-Monuments“, würde ich es als Para-Monument bezeichnen. Es adressiert das Monumentale nicht negativ, sondern eignet sich die Form und den Diskurs der mächtigen Monumente an, um sie gegen sich selbst zu wenden. Diese komplizierte Beziehung, die weder gegen das Monument ist noch völlig von ihm definiert wird, lässt sich mit der Vorsilbe „para“ beschreiben. Denn das griechische Präfix παρά bedeutet sowohl „von … her, bei, neben … hin, zu … hin, entlang, nebenher“ (örtlich) als auch „während, entlang“ (zeitlich) und im übertragenen Sinn „im Vergleich, im Unterschied, wider und gegen“. Wobei es im Griechischen noch um die Abweichung geht und nicht um den Gegensatz. Dennoch ist es die Vorsilbe, die im Lateinischen zu „contra“ wird.

In Oguibes Monument finden wir also die Gewalt der Bibel und des Kolonialismus sedimentiert, im Zuge derer hunderte von Obelisken in den kolonisierten Städten dieser Welt errichtet wurden. Aber sie kommen hier nicht als Mahnung zum Einsatz – vielmehr werden sie in einer ihnen eigenen Dimension angeeignet und richten sich nunmehr zugleich gegen die Gewalt des Christentums und den Kolonialismus sowie gegen die Gewalt der europäischen Grenzregime und der rassistischen Diskurse in Europa. Oguibe bedient sich der phallischen Form des Obelisken – einer Form, die zunächst über eine gewaltsame Aneignung nach Frankreich kam, um dann als Insignie der Macht in den Kolonialgebieten aufgestellt zu werden. Oguibe wendet sie um und macht das massive Riesending zu einem Aufruf. Was wäre, wenn es der Obelisk selbst wäre, der den Satz rufen würde, der auf ihm steht? Denn sicherlich kamen die kolonialen Obelisken als Fremdlinge in die Städte, in denen sie stehen. Und offensichtlich finden sie sich dort vielerorts bis heute nicht zerstört.

Als eine Praxis, die zugleich mitten in den Sedimenten monumentaler Gewaltgeschichten und über diese hinaus operiert, verstehe ich Oguibes Obelisken als massive und konkrete Form der (Wieder-)Aneignung. Das Para-Monument ist also kein Antimonument. Es ist vielmehr die unheimliche Praxis, die die Geister der sedimentierten Konflikte und Gewaltgeschichten zum Leben erwecken will. Das Para-Monument verweigert das Monumentale nicht, vielmehr verweigert es die Verweigerung – die ihm möglicherweise von der kritischen Kunstwelt und auch von deren KritikerInnen zugeschrieben wird.

Das Para-Monument von Olu Oguibe war zu einem Ort der Versammlung in der Kasseler Innenstadt geworden: Der Sockel wurde täglich von Jugendlichen und PassantInnen genutzt. Sie saßen darauf, lasen und tippten auf ihren Handys, kamen manchmal auch miteinander ins Gespräch. So hatte das Para-Monument auf dem Königsplatz performative Züge: Es agierte seine Inschrift täglich aus, ließ ihre Ironie zutage treten, wenn es so aussah, als könnte es nicht bleiben, lud ein es zu nutzen und sich davor zu treffen, wurde zum Anlass für einen politischen Konflikt, der paradigmatisch für die politische Situation in Deutschland 2018 steht.

Und tatsächlich konnte der Obelisk am Königsplatz nicht stehen bleiben. Gerade nachdem in Kassel Neonazis an Halit Yozgat (1985-2006) und Walter Lübcke (1953-2019) mittlerweile zwei Morde begangen haben, wäre er dort ein Zeichen gewesen. Er wurde aber von der Stadt abgebaut und umgesiedelt an die Kasseler Treppenstraße – einen Ort auf dem Weg vom Fridericianum zum Kulturbahnhof – der zentral für die documenta in Kassel ist und sich im Rahmen einer „documenta-Meile“ besser vermarkten lässt, der aber weniger heterogen frequentiert ist und so offenbar eher opportun erschien. Dort entfaltet der Obelisk wieder eine monumentalere Funktion und atmet das Flair der zeitgenössischen Kunst an einem Ort, wo er weniger stört.

Etymologisch beinhaltet der Begriff Monument das lateinische Worte monere (erinnern, auffordern, warnen, verweisen auf). Dieses bezieht sich einerseits auf die Vergangenheit und andererseits auf die Zukunft. Es geht also bei Monumenten gewissermaßen um den Sinn, der Erinnerung verliehen wird. Und da begegnen wir auch schon den Problemen, die wir mit dem Monumentalen haben können. Einerseits ist der Sinn der Erinnerung ja gerade umkämpft. Monumente werden angeeignet und umgedeutet. Und andererseits ist der Pathos des Sinns auch problematisch. Denn bereits Hannah Arendts Perspektivierung auf die „vollendete Sinnlosigkeit“[13] der Shoah warnte davor, den Verbrechen der Nazis Sinn zu unterstellen oder zu verleihen. Und doch stolpern wir auf der Suche nach einem antifaschistischen „Wir“ und einem „Nie wieder“, immer wieder über diesen Sinn. Was wäre nun ein Monument, das weder Sinn verleiht noch unterstellt? Möglicherweise eines, das sich der Umkämpftheit von Geschichte stellt.

[1] Dieser Text basiert auf einem Vortrag für die Ringvorlesung [Counter-]Monuments. Erinnerungspraxen im öffentlichen Raum. die Forschungsgruppe des Skulptur Projekte Archivs am Institut für Kunstgeschichte der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im Sommersemester 2018 und auf einem Text, der im Katalog des Künstlers Ernst Logar 2018 erschienen ist, Nora Sternfeld: Gegendenkmal und Para-Monument. Politik und Erinnerung im öffentlichen Raum/Counter-Monument and Para-Monument. Politics and Remembrance in Public Space, in: Ernst Logar (Hg.): Ort der Unruhe/Place of Unrest, Klagenfurt/Celovec: Drava 2018, S. 40–61.

[2] https://www.hna.de/kultur/documenta/documenta-kunstwerk-obelisk-afd-spricht-von-entstellter-kunst-8601756.html [Last visit: 09.11.2021].

[3 ]Im Januar 2018 sprach der FPÖ Politiker Gottfried Waldhäusl, Klubobmann in Niederösterreich im Zusammenhang mit einer Intervention an einer Marienstatue von „abartiger Kunst“ sowie von schmutziger Kunst und Dreckkunst.

[4] Sonja Klenk, Gedenkstättenpädagogik an den Orten nationalsozialistischen Unrechts in der Region Freiburg-Offenburg, Berlin 2006, S. 8.

[5] Katharina Morawek, Nora Sternfeld, Visuelle Geschichtspolitiken im öffentlichen Raum. Eine Reflexion über künstlerische Strategien der Erinnerung im Postnazismus, http://www.igbildendekunst.at/bildpunkt/2011/smrt-postnazismus/morawek-sternfeld.html

[6] James Edward Young, "Counter-Monuments. Memory against Itself in Germany Today", Critical Inquiry, Vol. 18, No. 2. (Winter, 1992), pp. 267-296, hier S.

[7] Harburger Mahnmal gegen Faschismus, https://kulturtag-harburg.netsamurai.de/harburger-mahnmal-gegen-faschismus/ [Last visit: 09.11.2021].

[8] ebda.

[9] Katharina Morawek, Nora Sternfeld, Visuelle Geschichtspolitiken im öffentlichen Raum. Eine Reflexion über künstlerische Strategien der Erinnerung im Postnazismus, https://www.linksnet.de/artikel/26432 [Last visit: 09.11.2021].

[10] Enzo Traverso, Gebrauchsanleitungen für die Vergangenheit. Geschichte, Erinnerung, Politik, Münster 2007, S. 71.

[11] Eine andere historische documenta Arbeit wurde 2018 von einem vandalistischen Akt angegriffen: Auf dem Label zu Thomas Schütte „Die Fremden“ klebten Identitäre eines ihrer Hass-Sticker: „Kein Fußbreit den Antideutschen“ und „Good Night Left Side“ ist da zu lesen.

[12] Der Antisemitismus der Ausstellung „Entartete Kunst“ war allerdings nicht das Thema, als man mit der documenta in den 1950er Jahren gegen den Nazismus wieder an die „verfemte“ Kunst – wie es damals gerne hieß – anknüpfen wollte. Als solche wurde in Deutschland vielmehr hauptsächlich das Werk nichtjüdischer Deutsche rehabiliert, von KunsthistorikerInnen wie etwa Werner Haftmann, der selbst Mitglied der NSDAP war. So entstand der Schein eines radikalen Neubeginns, einer unschuldigen Moderne, die die NS-Kontinuitäten überschrieb. Heute wird daher auch in Bezug auf die erste documenta 1955 von dem Phänomen „Art-Washing“ gesprochen – also einem Mythos documenta, der die Funktion hat, nicht über die Verbrechen, nicht über die eigenen Involvierungen in den Nazismus und seine Kunst- und Wissensproduktion sprechen zu müssen, sondern sich vielmehr selbst zu viktimisieren, mit den Opfern zu überidentifizieren und sich in eine Genealogie mit der „Verfemten Kunst“ zu stellen.

[13] Hannah Arendt, "Die vollendete Sinnlosigkeit," in dies.: Nach Auschwitz, Berlin 1989, S. 29.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

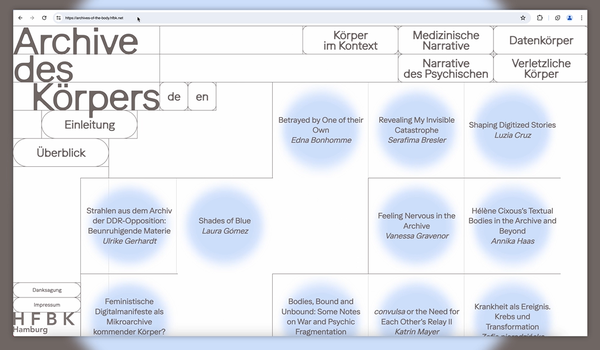

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?