Erinnern als einen aktiven Prozess denken

Michaela Melián (Professorin für Zeitbezogene Medien) und Dr. Nora Sternfeld (Professorin für Kunstpädagogik) beschäftigen sich seit vielen Jahren an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Projekten mit geschichtspolitischen Interventionen an der Schnittstelle von Kunst, Theorie und Aktivismus. Als sie sich 2020 als Professorinnen an der HFBK Hamburg wiederfanden, entstand die Idee für ein gemeinsames Seminar, das nun in einer abschließenden Tagung mündet. Ziel ist es, gemeinsam über die Möglichkeiten, die Fallstricke und die Dringlichkeiten einer Erinnerung für die Zukunft nachzudenken.

Michaela Melián: In Deutschland, das oft als „Erinnerungsweltmeister“ bezeichnet wird, hat sich die offizielle Erinnerungskultur und der damit verbundene Diskurs über viele Jahrzehnte entwickelt. Seit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten vor etwas mehr als 30 Jahren haben die Debatten um den Umgang mit der Geschichte eine neue gesamtgesellschaftliche Dringlichkeit bekommen – das hat auch damit zu tun, dass kaum noch Zeitzeug*innen der Shoah am Leben sind und zugleich rechte Diskurse und rassistisch motivierte Gewalttaten, wie die des NSU massiv zugenommen haben. Vor diesem Hintergrund wird von verschiedenen Seiten der Vorwurf formuliert, Deutschland hätte es sich zu bequem gemacht im Modus der Aufarbeitung und dabei aktuelle Entwicklungen ignoriert. Außerdem müsste heute eine postkoloniale Perspektive auf die Shoah berücksichtigt werden. Österreich nimmt im Vergleich dazu eine andere Rolle im Erinnerungsdiskurs ein. Dort herrschte lange die bequeme Vorstellung, dass die Täter*innen in Deutschland zu suchen sei. So gab es dort auch keine 68-Bewegung, die Kritik an der Elterngeneration formulierte. Künstler*innen, Schriftsteller*innen, Regisseur*innen und andere Kulturproduzent*innen, die in Österreich das Verhältnis zum Nationalsozialismus verhandelten, waren großer öffentlicher Häme und Anfeindung ausgesetzt. So zum Beispiel Elfriede Jelinek, die mit ihren Stücken und Texten genau den Finger in diese Wunden legt. In den letzten Jahren kommen nun verstärkt Aktionen und Impulse aus Österreich, die auf radikale und unbequeme Art und Weise gegebene Erinnerungsformate und -formen in Frage stellen. Wie schätzt du als Österreicherin die derzeitige erinnerungspolitische Lage und Debatte in beiden Ländern ein?

Nora Sternfeld: Erinnerung – im Sinne von öffentlicher Erinnerung, wie sie an Erinnerungsorten wie Monumenten und Gedenkstätten stattfindet – ist ein Ergebnis von Kämpfen, sie ist brüchig und umstritten und wird immer wieder in der Gegenwart im Hinblick auf die Zukunft formuliert. Allerdings habe ich das Gefühl, dass in Deutschland eine hegemoniale „Gedenkkultur” die kritische Erinnerungsarbeit seit 1989 ersetzt hat. Die umkämpfte Erinnerung scheint errungen, aber sie ist auch ritualisiert, entleert und ökonomisiert. Das war in Österreich anders: Hier galt und gilt es weiterhin zu ringen und zu kämpfen. Und so scheinen mir die avancierten geschichtspolitischen Projekte in Österreich explizit kämpferischer, während jene in Deutschland stärker nuanciert, reflexiv arbeiten.

Melián: Ist das nicht auch eine Errungenschaft der jüngsten Zeit? Aktivist*innen waren früher doch skeptischer gegenüber künstlerischen Interventionen?

Sternfeld: Für Wien stimmt das nicht so ganz. Da waren Künstler*innen auch Aktivist*innen und umgekehrt. Vielleicht weil alles später aufbrach… Aber so pauschal lässt sich das nicht sagen. Es gibt auch viel Austausch und Gemeinsamkeiten in aktivistischen und künstlerischen Handlungsformen.

Insgesamt kam es im 21. Jahrhundert zunehmend sowohl in Deutschland als auch in Österreich zu einer staatstragenden Entschärfung der Auseinandersetzung mit der Nazi-Geschichte – während diese also plötzlich „Master Narrative“ zu sein schien, hat sich zugleich die Kampfzone um die Erinnerung ausgeweitet. Und mitten in diesen geschichtspolitischen und offiziellen erinnerungskulturellen Verschiebungen, haben in Deutschland mit dem NSU wieder Nazimorde stattgefunden. Und wieder wurden sie vergessen gemacht, abgetan und als dies nicht mehr möglich war, möglichst marginalisiert. Was heißt das nun für die Erinnerungsarbeit, wenn wir feststellen müssen, dass formelhafte Erinnerungsrituale an die Nazi-Verbrechen einerseits ubiquitär geworden sind und andererseits die Erinnerung an reale Nazi-Morde und die damit einhergehende Forderung nach Aufklärung zum Schweigen gebracht wird? Ganz in diesem Sinne sagte die Kulturwissenschaftlerin Peggy Piesche in einem Interview in der tageszeitung, aus einer BPOC Position: In der antirassistischen Erinnerungsarbeit „geht es uns wie Archäolog:innen, wir müssen ständig unsere Geschichte freischaufeln. Und am nächsten Morgen müssen wir wieder damit anfangen, weil der Sand wieder drüber geweht wurde.“ Diese Erinnerungsarbeit mit Gegenwind sehe ich als Basis für unsere Tagung.

Melián: Und außerdem wollen wir auch darüber sprechen, was Kunst bzw. künstlerische Interventionen in der Erinnerungsarbeit leisten können. Künstler*innen haben den Auftrag, neue Formen für Erinnerung zu finden, mit neuen Mitteln, Medien und Verfahren zu forschen.

Sternfeld: Was ist also dann aus deiner Sicht das Spezifische, das Kunst kann?

Melián: Kunst kann berühren, aufwühlen, provozieren und neugierig machen ohne zugleich ein Lernziel zu formulieren. Sie kann Prozesse dokumentieren beziehungsweise. speichern und wieder erfahrbar machen, sie kann sie aktualisieren, aber sie kann sie auch in Frage stellen oder Fragen neu stellen. Ich denke hier nicht nur an die bildende Kunst, sondern genauso an literarische Werke, Spielfilme, Musikkompositionen. So ist für mich persönlich der Film Shoah des Dokumentarfilmers und Regisseurs Claude Lanzmann von großer Bedeutung. Was steht für dich als Kunstwissenschaftlerin und -vermittlerin besonders im Fokus?

Sternfeld: Für mich sind drei Potenziale künstlerischer Erinnerungsarbeit wichtig: Erstens hat Kunst keinen Neutralitätsanspruch – sie bezieht Position und stellt sie in den Raum. Deshalb waren und sind künstlerische Interventionen wichtige Elemente der Kämpfe um Erinnerung geworden. Zweitens hat Kunst eine affektive Dimension, sie schafft Formen, die Verbindungen zwischen dem was geschehen ist und dem was geschehen sein könnte herstellen und vor allem auch Fragen danach aufwerfen, was das für die Gegenwart bedeutet. Claude Lanzmanns Filmwerk ist hier wirklich ein gutes Beispiel. Auch deine Arbeiten sind ja wichtige Interventionen zwischen dem Dokumentarischen und dem Affektiven. Drittens hat Kunst ein Potenzial der kritischen Vermittlung zwischen Partizipation und Verfremdung. Da gibt es eben eine Geschichte reflexiven Einbezugs, der Einladung, sich zu stellen. Gegen-Monumente und Para-Monumente sind für mich künstlerischer Ausdruck dieser Elemente: Sie beziehen Position gegen hegemoniale Geschichtsnarrative und eröffnen zugleich Räume der Auseinandersetzung. Sie legitimieren nicht was ist, sondern fragen stattdessen, wem Geschichte „gehört“ und machen dies in einem radikaldemokratischen Sinne diskutierbar. Allerdings ist nicht immer alles genauso realisierbar, wie es künstlerisch konzipiert wurde. So sind die Arbeiten im öffentlichen Raum auch Ergebnisse von Kompromissen. Im letzten Semester hast du mehrfach von den konkreten Problemen bei der Umsetzung von Projekten im öffentlichen Raum berichtet. Kannst du da einige Erfahrungen zusammenfassen?

Melián: Viele meiner Arbeiten im öffentlichen Raum der letzten Jahre wurden von städtischen Einrichtungen mit einer ganz konkreten erinnerungspolitischen Funktion in Auftrag gegeben. Die Projekte lassen sich nicht unbedingt miteinander vergleichen, aber grundsätzlich beobachte ich, dass die Aufgabe, bestimmte historische Ereignisse zu vergegenwärtigen oft an Künstler*innen abgegeben wird. Und die Künstler*innen dann den Spagat zwischen dem eigenen Anspruch an ein gelungenes Kunstwerk und den Erwartungen der Auftraggeber, also den politischen Organen und einer Öffentlichkeit schaffen müssen, die meist schon jahrelang um eine Beauftragung eines Werks zu diesem Thema gerungen haben. Immer wieder kommt es vor, dass die Auftraggebenden beziehungsweise die Öffentlichkeit nicht einverstanden sind mit den künstlerischen Vorschlägen. Denn gerade bei komplexen und emotionalen Themen wie Shoah, Vertreibung, Diskriminierung, Rassismus und Terrorakten gibt es nach wie vor die Erwartungshaltung, starke bildlich-emotionale Formulierungen „geliefert“ zu bekommen. Aber viele Künstler*innen hegen heute Bedenken gegen autonome künstlerische Formulierungen, die sich mit einem Ewigkeitsanspruch im Stadtraum breit machen. Sie suchen eher nach Formen, die das Erinnern als einem aktiven Prozess denken, an dem sie sich mit ihrer Arbeit beteiligen wollen.

Sternfeld: Willst du das vielleicht anhand eines Beispiels konkreter machen?

Melián: Deine Frage nehme ich zum Anlass, um über Annette Wehrmann zu sprechen, deren Arbeiten wir in dieser Ausgabe des Lerchenfelds abbilden. Die ehemalige HFBK-Studentin und Hamburger Künstlerin Annette Wehrmann (1961-2010) war eine Meisterin der temporären Übernahme des öffentlichen Raums ohne jeglichen öffentlichen Auftrag. Sie tauchte mit ihren Interventionen an spezifischen Orten auf und setzte mit ihnen temporäre Markierungen. Beispielhaft wäre hier ihre Arbeit Flohmarkt/Marktbüro von 1997 auf der Fleetinsel in Hamburg im Rahmen der Ausstellung the map is not the territory zu nennen. Die zwischen der Hamburger Innenstadt und dem Arbeiterviertel Neustadt liegende Platz wurde in den 1990er Jahren von der Stadt Hamburg verkauft und war damit Privateigentum einer Immobilienfondsgesellschaft. Von dem neuen Eigentümer wurde auf dem Platz die vier Meter hohe Skulptur Flor Urbana des Hamburger Bildhauers Jörn Pfab (1925-1986) platziert. Wehrmann hat für ihr Projekt Flohmarkt/Marktbüro Pfabs Arbeit mit einem Holzmantel eingehaust, wie üblicherweise im Winter zum Schutz mit witterungsempfindlichen Skulpturen im öffentlichen Raum verfahren wird. Der Holzpavillon wurde während der Dauer der Ausstellung als Marktbüro für einen öffentlichen, nicht-kommerziellen Flohmarkt und als Versammlungsort genutzt. Annette Wehrmann gelang es mit dieser Arbeit, einen Platz, auf dem es keine konsumfreien Aufenthaltsmöglichkeiten mehr gibt, zumindest temporär wieder für die Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Und indem sie eine Drop Sculpture, die den nicht mehr öffentlichen Platz kulturell und dekorativ aufwerten soll, verhüllt, lenkt sie gleichzeitig den Blick auf dieses Kunstwerk, seine Funktion im Verhältnis zur Geschichte des Platzes. So bleibt Wehrmanns kegelförmige Ummantelung der Flor Urbana als unsichtbare Markierung des privatisierten Stadtplatzes im Gedächtnis der Stadt eingeschrieben.

Sternfeld: In diesem Sinne wollen wir auch unsere Tagung als Versammlung verstehen. Die Beiträge, die in diesem Magazin zusammengefasst sind, stellen künstlerische und wissenschaftliche Recherchen und Strategien vor, die Erinnerungsorte schaffen und untersuchen, die sich aber auch mit den Ausschlüssen und der impliziten Gewaltgeschichte hegemonialer Erinnerungsformen anlegen. Sie verstehen Erinnerung als umkämpft, beziehen Position, thematisieren das, was geschehen ist und suchen nach Verhandlungsräumen dafür, was es für die Gegenwart bedeutet.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

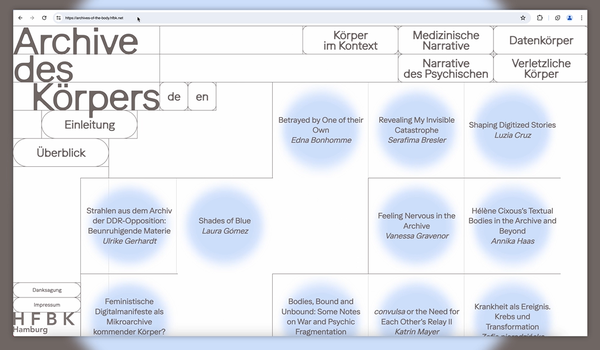

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?