In der Schule der Folgenlosigkeit. Vorüberlegungen für eine Ethik

Im inneren Warteraum

Stellen Sie sich vor: Sie stehen an einer Wand des Raumes und starren auf den Boden. Sie wissen nicht, wie lange Sie das schon tun, und Sie wissen auch nicht, wie lange Sie das noch tun werden. Sie lehnen sich an die Wand, wollen auf ihre Uhr schauen. Aber die Uhr haben Sie vorhin abgelegt. Vor ihrem inneren Auge zieht der gestrige Tag vorbei, dann fällt Ihnen wieder die Anweisung ein, dass Sie an nichts denken sollen. Sie versuchen, die Gedanken zu vertreiben, schauen aus dem Fenster, beobachten die vorbeiziehenden Wolken, dabei kommt Ihnen der Streit vom Vorabend in den Sinn. Wieder versuchen Sie die Gedanken zu vertreiben, eine Verärgerung kommt in Ihnen hoch. Sie fragen sich, wie lange sie schon herumstehen. 10 Minuten? 30 Minuten? Oder doch schon eine Stunde? Sie wissen, dass Sie die Übung jederzeit abbrechen können, schließlich ist die Schule der Folgenlosigkeit nur eine App, die Sie auf Ihr Smartphone geladen haben. Aber irgendwie fühlen Sie sich herausgefordert, die Übung „Warten“ zu Ende zu führen, auch wenn Sie nicht wissen, wann der Timer endlich abgelaufen sein wird.

Folgenlosigkeit als neues ethisches Paradigma

Doch der Reihe nach. Wir leben in einer merkwürdigen Zeit, in der gleichzeitig nichts und doch alles möglich zu sein scheint. Vor allem aber leben wir gerade in einer Zeit, in der unser Handeln einem neuen gesellschaftlichem Paradigma unterworfen wird: der Folgenlosigkeit. Viele Kriterien, denen wir sonst unser Handeln unterwerfen, gelten in der gegenwärtigen, durch Covid-19 bestimmten Situation, nicht mehr. Es geht zum Beispiel nicht mehr darum, möglichst viel Geld zu verdienen oder möglichst viele Mitarbeitende zu führen, es geht nicht mehr darum – nach welchen Kriterien auch immer – erfolgreich zu sein, sondern um das Gegenteil: Wir wollen Sorge tragen, dass unser Handeln möglichst folgenlos bleibt. Konkret heißt das: Wir wollen die Wahrscheinlichkeit, im Falle einer Erkrankung andere anzustecken, reduzieren. Eine etwaige Erkrankung soll – für andere – möglichst folgenlos bleiben. Dieses neue Verhaltensmuster ist eine ethische Herausforderung, sie verlangt uns ein Umdenken ab. An die Stelle von „immer schneller“ tritt „mach mal langsam“, an die Stelle von „Action, Action, Action“, tritt das Nichtstun oder das Warten. Ein neues ethisches Paradigma. Ein neues regulatives Ideal entsteht: Die Folgenlosigkeit. Dieses neue Paradigma der Folgenlosigkeit ist uns fremd, die modernen Kulturen gehen vom Gegenteil aus. Die drei monotheistischen Religionen setzen eine große Folgenhaftigkeit allen irdischen Handelns für die jenseitige Zukunft voraus, das eigene Verhalten hat konkrete Folgen, die sich irgendwo zwischen Himmel und Hölle verorten lassen. Und auch das Karma-Konzept der indischen Religionen ist ein zutiefst an Folgen orientiertes. So beeinflusst beispielsweise im Buddhismus jedes Handeln im Hier und Jetzt nicht nur mein Leben in der Gegenwart, sondern sogar in welcher Form ich wiedergeboren werde. Erst das Leben nach dem Tod, sei es im Nirwana, sei es im postapokalyptischen himmlischen Jerusalem, ist folgenlos. Doch genau in dieser verstörenden Fremdheit liegt die Stärke der Folgenlosigkeit.

Das Ideal der Folgenlosigkeit und die ökologische Krise

Doch Folgenlosigkeit in den Kanon der regulativen Ideale – die in der westlichen Gesellschaft vom Dreiklang Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit dominiert werden – aufzunehmen, eröffnet eine interessante gesellschaftspolitische Perspektive auf die Post-Corona-Zeit, weil Folgenlosigkeit nicht nur in Hinblick auf die Eindämmung der Pandemie, sondern auch zur Bewältigung der ökologischen Krise fruchtbar sein könnte. Denn der bisherige Umgang mit den ökologischen Herausforderungen der Gegenwart (von Ressourcenverbrauch bis Klimawandel), der auf Nachhaltigkeit fokussiert, krankt daran, dass Nachhaltigkeit eben kein regulatives Ideal, sondern eine ökonomistische Technik ist. Statt zu überlegen, wie eine Welt aussähe, die sozial gerechter, ökologisch zukunftsfähiger und kulturell interessanter ist, fokussiert der gegenwärtige unter „Nachhaltigkeit“ subsummierte Diskurs auf Handlungen, die nachhalten, also bleiben. Der Nachhaltigkeits-Diskurs zielt auf die Handlungen. Wesentlich fruchtbarer wäre, statt in Folgen, in Unterlassungen zu denken. Eine Gesellschaft, die Folgenlosigkeit in den Mittelpunkt stellt – sei es, um die Ausbreitung einer Epidemie zu verhindern, sei es, um den ökologischen Kollaps abzuwenden – fragt nicht: „Was kann ich tun“, sondern: „Was tue ich (besser) nicht“. An die Stelle des Handelns tritt das Nicht-Handeln.

Folgenlosigkeit als individuelle Entlastung und Herausforderung

Nicht-Handeln widerspricht der protestantischen Ethik, die, folgt man dem Soziologen Max Weber, unsere gesellschaftliche Struktur maßgeblich geprägt hat. Und dennoch kann die Vorstellung, dass das eigene Handeln nicht immer fort etwas bewirken müsste, auch als Entlastung verstanden werden. Kein Erfolgsdruck, keine Zielvereinbarungsgespräche. Das, so könnte man sagen, ist die spaßige Seite der Folgenlosigkeit, die aber auch auf individueller Ebene eine schmerzhafte Seite hat. Es ist die, letztlich wenig überraschende Einsicht, dass das Leben keinen höheren Sinn hat, dass (bei fast allen Menschen) das eigene Streben – weltgeschichtlich vergeblich ist, während das alltägliche Tun (verantwortungsloser Konsum etc.) weltzerstörerisch ist. Ich bin ein Sandkorn im Meer der Zeit. Das tut jedem weh, der sich – in welchem Kontext auch immer – als Bedeutungsträger versteht, aber es ist perspektivisch auch entlastend. An die Stelle der Selbstversessenheit der Gegenwart tritt eine Selbstvergessenheit im positiven Sinne, nicht als Entfremdung vom Selbst, sondern als Befreiung von den geradezu überfordernden heutigen Ideologemen von Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung; denen weder die realen Formen des Selbst noch die gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen genügen können, und die oftmals zu Frustration und nicht zu einem glücklichen Leben führen. Statt weiter einer konsumistischen Selbstverwirklichung oder dem hohen Anspruch auf Selbstwirksamkeit hinterherzulaufen, geht es in der Schule der Folgenlosigkeit um das Gegenteil: Es geht um Selbstvergessenheit und die vielerorts noch ungeübte und deshalb schwierige Praxis des Verlernens.

Historische Vorläufer

Für Entlastung von den Belastungen des Selbst und dessen vermeintlicher Wirksamkeit gibt es eine Vielzahl von historischen Übungen, denn die Entlastung von eigener Selbstüberhöhung ist eine in vielen Kulturen verbreitete Praxis. Ein anschauliches Beispiel sind die tibetischen Mandalas. Bei diesen rituellen Zeichnungen werden komplexe geometrische Muster mit verschied gefärbtem Sand gezeichnet, um sie, unmittelbar nach Fertigstellung, wieder zu zerstören. Oder denken wir an auf Selbstvergessenheit zielende Tänze des Sufismus. Versucht man, diese Praxen in die Gegenwart zu übertragen, könnte für uns Verlernen im Mittelpunkt stehen. Doch bevor dieses beginnen kann, muss uns, wie die Theoretikerin Gayatri Chakravorty Spivak meint, bewusst werden, dass die eigenen, als erfolgreich angesehenen Verhaltensmuster auch ein Verlust sind, weil sie andere Formen der Welterfahrung ausschließen.

Praktische Konsequenzen

Was also lernt man in der Schule der Folgenlosigkeit? Man lernt Dinge nicht zu tun, man überlegt sich, welche Handlung, welches Verhalten, welche Tätigkeit, die man gewohnt und geübt ist, man in Zukunft unterlassen möchte. Kurzum: Man lernt, sich selbst mitsamt seiner auf Erfolg, auf Wirksamkeit, auf Folgen gepolten Identitätskonstruktion zu vergessen. Was das in der Praxis heißt? Der Architekt beginnt vielleicht, Leute dabei zu beraten, wie sie Bauen vermeiden, und stellt auf seine Webseite nicht voller Stolz die Gebäude, die er realisiert hat, sondern Beispiele, wie er bestehenden Bauten durch minimale Veränderungen eine neue Nutzungsmöglichkeit eröffnet hat, und der Designer behauptet auch nicht, dass ein Produkt, nur weil es aus recycelten Materialien besteht, unheimlich nachhaltig sei, sondern entwirft Nutzungsanleitungen, wie man die Dinge, die man besitzt, mit geringem materiellen oder zeitlichen Aufwand in Neues verwandelt.

Die Folgenlosigkeit der Folgenlosigkeit

Zum Abschluss gilt es, die Folgenlosigkeit der Folgenlosigkeit zu bedenken. Denn dieser Text, wenn er dem Paradigma der Folgenlosigkeit gehorchen soll, müsste selber folgenlos bleiben. Und das will er natürlich nicht. Sowieso ist Folgenlosigkeit nie erreichbar, weil alles Handeln oder Nicht-Handeln Folgen hat, seien sie intendiert oder nicht-intendiert. Dieses Paradox der Folgenlosigkeit lässt sich nicht durchbrechen, ist aber letztlich ein Phänomen, das alle regulativen Ideale betrifft. Totale Freiheit ist nicht erreichbar, da wir als Menschen immer an Gesellschaft und an unsere Körper und den damit verbundenen Einschränkungen gebunden sein werden. Und weil wir Menschen unterschiedlich sind und sein wollen, sind eben auch die Ideale Gleichheit und Gerechtigkeit relativ. Alle drei Ideale sind also unerreichbar – aber trotzdem erstrebenswert. Sie fungieren als regulative Orientierungsmarken, an denen wir unser eigenes Handeln orientieren. Sie helfen uns, unser Handeln zu bewerten. Gleiches gilt für die Folgenlosigkeit – sie ist unerreichbar. Aber wenn man nicht nur die aktuellen Herausforderungen, die sich aus der Corona-Krise ergeben, bewältigen will, sondern auch die ökologische Sackgasse und die damit verbundenen sozialen Verwerfungen, in die sich die Menschheit hineinmanövriert, verlassen will, kann das Streben nach Folgenlosigkeit ein – in aller seiner Paradoxalität – zielführendes Paradigma sein.

Der Essay von Friedrich von Borries erschien zuerst im Lerchenfeld-Magazin Nr. 55.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

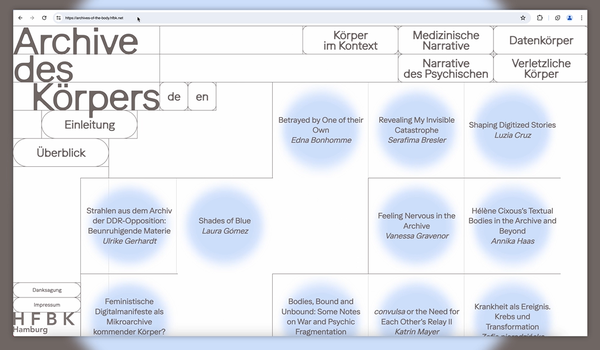

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?