They say it’s Aufwandsentschädigung

Anne Meerpohl

Während der Vorbereitungen für die Ausstellung Nominees 2023 im Kunsthaus Hamburg wurde über ein Ausstellungshonorar für alle zwanzig beteiligten Künstler*innen diskutiert. Intern. Es wurde sich – nach dem Vorbild vorheriger Jahrgänge – mehrheitlich auf einen Solidaritätsbeitrag von 500 Euro geeinigt, den die zehn Gewinner*innen einmalig von ihrem Stipendium abgeben würden. Nachdem die Entscheidung über die Vergabe knapp zwei Monate später gefallen war, sahen die Bedürfnisse nochmal ein wenig anders aus und es wurde nach erneuter Diskussion keine konkrete Summe, sondern ein freiwilliges und anonymes Spendenprinzip beschlossen. Schließlich fällt der Arbeitsaufwand der jeweiligen Positionen sehr unterschiedlich aus sowie die ökonomischen Verhältnisse der Einzelnen. Zwei Stipendiat*innen stiegen aus, aus unbekannten, bestimmt guten Gründen. Am Ende blieb ein Gemenge aus Verwirrung, Dankbarkeit und Enttäuschung zurück. Letztere vor allem über das Ausbleiben eines öffentlichen Diskurses über die Thematik und eines allgemeineren Ausblickes auf strukturelle Veränderungen der Arbeits- und somit Lebensbedingungen von Künstler*innen.

Sich als Kunstschaff ende zusammenzuschließen und sich gemeinsam in Form von Solidarität oder Protest gegen ein bestehendes Verhältnis und für andere Bedingungen einzusetzen, ist sowohl eine alte als auch gegenwärtige Praxis sowie ein zentrales Instrument für Arbeitskämpfe. In vielen Berufsfeldern sind Gewerkschaften dafür ein zentraler Akteur und Ort des Austausches und der Organisierung. Im Kunst- und Kulturbereich ist die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zuständig, die neben ungleichen Arbeitsbedingungen zum Beispiel auch die Gender Pay Gap problematisiert. In Deutschland beträgt sie durchschnittlich 18 Prozent und in der Kulturbranche sogar 24 Prozent im Jahr 2022*.

Im Kunstfeld kommen mehrere Schwierigkeiten zusammen: die Freiberuflichkeit, das Narrativ der Einzelkämpfer*in, die Wettbewerbsatmosphäre, unterschiedliche Netzwerke und Ausgangssituationen. Auch die Frage danach, was genau an künstlerischer Arbeit eigentlich vergütet wird oder werden soll, ist nicht leicht zu beantworten. Als Künstler*in kann man theoretisch zu jedem Zeitpunkt arbeiten, an einem Gedanken, einer Idee möglicherweise unbewusst, immer und überall. Die Grenzen von Arbeit, Feierabend und Reproduktion können je nach Arbeitsweise bis ins Unkenntliche verschwimmen. Der Mangel an ausgewiesener Freizeit oder Kapazitäten für Aktivismus ist enorm und erschwert ein kollektives Miteinander oder kollaborative Bezugnahmen. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Konzepte und Ambitionen, diese Themenfelder diskutierbar zu machen. Zum Beispiel waren Bezahlungsmodelle, Mechanismen des Kunstmarktes und Umverteilung im vergangenen Jahr ein wichtiger Bestandteil der documenta fifteen mit ihrem Konzept der lumbung Gallery und sie hat eine breitere Debatte angestoßen. Ebenfalls konnte die Initiative Ausstellungsvergütung größere Aufmerksamkeit und einige ihrer abgesteckten Ziele erreichen. Oder auch die diesjährige Ausstellung Klassenfragen – Kunst und ihre Produktionsbedingungen in der Berlinischen Galerie legte einen Finger in die Wunde. Zum Kurator*innen-Team gehörte unter anderem Anna Lena Wenzel, die an der HFBK Hamburg promoviert hat. Neben den bekannten Angaben auf den Etikett en der Werke, waren ökonomische Hintergründe zum Entstehungsprozess der Arbeit oder klassistische Erfahrungen der Künstler*innen vermerkt. Unter anderem spricht die HFBK-Absolventin Jelka Plate in ihrer Soundarbeit etwas verdienen über zwölf Minuten lang monologisch über Ambivalenzen von Armutserfahrungen und Bürgerlichkeit, Hartz IV, Erbschaft und prekäre Beschäftigungen. Die Ausstellung möchte proaktiv die mit Prekarität verbundene Scham in den Augenschein nehmen und regt dazu an, Verbindungen zu schaff en, durch persönliche Identifikation oder Anstöße zu solidarischem Handeln.

Was passiert also, wenn künstlerische und kollektive Arbeitsweisen aufeinandertreffen und sich den Themen der Arbeitsbedingungen widmen? Diese Spannungsfelder illustriert zum Beispiel das Kollektiv otc - (Observant Thick Conversation), vormals Yours Truly, LoL und davor Law of Life (LoL), aktuell bestehend aus den HFBK-Studierenden Rahel grote Lambers und Francis Kussatz sowie Julia Lübbecke und Alexander Klaubert. Die Gruppe hat sich 2018 gegründet, um Eigenschaften deskünstlerischen Berufes wie Einsamkeit, Konkurrenz, Hilflosigkeit und den unterschiedlichen Ressourcen etwas entgegenzusetzen. Vor allem der gegenseitige Austausch steht im Vordergrund der gemeinsamen Arbeit. »Wir tauschen uns viel darüber aus, wo Arbeit eigentlich beginnt. Fängt sie im Prozess an, wenn ich zum Beispiel eine Skulptur baue, beim Ausstellungsaufbau oder schon davor bei der Gedankenarbeit, bei den Gesprächen und Treffen mit dem Kollektiv? Diese Formen der Arbeit werden meistens in der Finanzierung oder der Wertschätzung der Arbeit nicht bedacht. Bei vielen anderen Tätigkeiten gehören Meetings auch mit in die Arbeitszeit. Nur bei der Kunst gibt es eine seltsame Verschiebung hin nur zum Sichtbaren.«

Für die Gruppenausstellung I DON’T WORK ON WEEKENDS, die 2022 im Kunstverein Göttingen statt fand, kuratiert von Vincent Schier, entwickelte die Gruppe die Arbeit What a way to make a living, eine mehrteilige Installation, die sich durch drei Ausstellungsräume zog. Statt eines scheinbar neuen Produktes, arrangiert und transformierten otc mehrere Objekte aus dem Depot des Kunstvereins, die sich mit dem Ausstellungsmachen beschäftigen und fügten ihnen neue Installationshilfen hinzu. Sockel, Tische, Stangen und Haken waren neu angeordnet in den Rahmen platziert. Dabei erinnerten sie an Verkaufstische, aber verwiesen auch auf die Abwesenheit der Arbeit, des verwertbaren Produktes als ein spezifisches Objekt. In der dazugehörigen Soundcollage war unter anderem ein aufgezeichnetes Planungsgespräch der Gruppe zu hören. Darin tauschten sie sich über das Ausstellungshonorar von 500 Euro pro Person aus und dass daraus entstehende Dilemma, wie mit diesem Geld am besten zu verfahren sei. Die erbrachte Arbeit kann es nicht vergüten und für Materialausgaben ist es ebenfalls nicht unproblematisch.

In ihrer Arbeitsweise fällt bei otc vor allem eine Art mehrspurige Kollektivität auf, die auch Widersprüche und Angelpunkte von kollektiven Versprechen zulässt. So tritt die Gruppe gemeinsam, aber auch als Einzelpersonen mit ihren eigenen Arbeiten auf. Künstlerisch und kuratorisch arbeiten sie je nach Projekt sowohl als Individuen als auch als Kollektiv, welches wiederum geradezu eine fluide Autor*innenschaft nach außen trägt. Zuletzt gaben sie sich zum dritten Mal einen neuen Namen und markierten unter anderem mit »Yours Truly« eine Übergangszeit. Im Gespräch erzählt otc: »Für uns bedeutet das Kollektiv nicht, dass wir uns individuell auflösen. Wir begreifen vor allem unseren Austausch als kollektive Arbeit, der sich dann auch visuell niederschlägt und das Kuratorische, die Konstellation im Raum ist die eigentliche Arbeit. Durch unsere Nähe sehen wir im Ergebnis einen großen Unterschied zu anderen kuratorischen Situationen. Damit wollen wir auch den Kollektivbegriff hinterfragen: Muss man immer eine Arbeit gemeinsam machen und am Ende ein Endprodukt stehen oder kann kollektive Arbeit auch das sein, was wir miteinander teilen?«

Im Gegensatz zu der nicht sichtbaren Arbeit, steht scheinbar das visuell erfahrbare Produkt: das Kunstwerk, welches in einer Galerie zum Verkauf steht. Der Galerieraum selbst ist ebenfalls ein Ort der Aus- und Verhandlung. Hier werden Verträge abgeschlossen, aber es finden auch Eröffnungen statt , die das soziale Miteinander zelebrieren und Netzwerke bestärken sollen. Doch wenn es um Geld geht, verfällt die Einzelposition und die Galerie wieder in ein geschlossenes, internes Prozedere. Die Initiative CASE (Communal Arti st Sharing Economy), die von der HFBK-Absolventin Sung Tieu zusammen mit Nicholas Tammens und dem Studio for Propositi onal Cinema initiiert wurde, verfolgt einen Ansatz der kollektiven Verantwortung beim Thema Bezahlung künstlerischer Arbeit. Ausgehend von der Analyse, dass öffentliche Mittel zur Kulturförderung weiter verringert werden und damit eine Abhängigkeit zu privaten Investoren verstärken, macht CASE einen konkreten Vorschlag für eine Umverteilung bei Galeriekäufen. Das Papier schlägt vor, bei Verkäufen während einer Gruppenausstellung 10 Prozent der Verkaufssumme, mit jeweils 5 Prozent der Galerie und des Anteils der Künstler*in, unter allen Teilnehmenden aufzuteilen. Nach diesem Prinzip soll zum einen mehr Aufmerksamkeit auf Strukturen des Kunstmarktes gelegt werden, die sich stark auf einzelne sehr erfolgreiche Positionen konzentrieren, und zum anderen direkt eine, wenn auch symbolische, Verbesserung bei kommerziell weniger erfolgreichen Künstler*innen erreicht werden. Die Initiative setzt vor allem auf Verbreitung ihres Konzeptes und eine größer werdende Öffentlichkeit. Außerdem ist der Aufbau einer Plattform in Arbeit, welche weitere Anstöße versammelt und zu einer Symbiose verschiedener kollektiver und kollaborativer Ansätze werden soll.

So unterschiedlich die Strategien gegen Mechanismen des Kunstmarktes und der neoliberalen Erzählung der Einzelkämpfer*in sein mögen, sie vereint das Anerkennen der oft schlechten Arbeitsbedingungen von Künstler*innen mit dem Willen nach Veränderungen. Es scheint eindeutig, dass der Name auf einem Einladungsflyer keine Miete bezahlt und eine Aufwandsentschädigung noch nicht einmal die Krankenversicherung decken kann. Die Liebe zum Beruf rechtfertigt nicht den unüberblickbaren Anteil der unentlohnten Tätigkeiten. Sie sagen, es ist eine Berufung, wir sagen, es ist unbezahlte Arbeit. Schließlich wird immer und immer wieder von Künstler*innen betont, dass es bei der Frage nach Vergütung um die Arbeit geht und nicht nur um ein Produkt.

*Vgl. ver.di Kunst und Kultu r: »Equal Pay Day 2023 – Massiver Gender Pay Gap in Kultur berufen« , www .kunst-kultu r.verdi.de/schwerpunkte/soziale-lage/kuenstlersozialkasse/

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

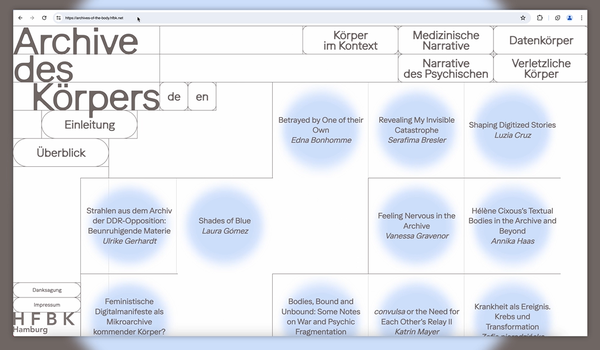

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?