Make Work Visible

Das feministische Kollektiv Cake&Cash, gegründet von HFBK Student*innen, hat in den vergangenen zwei Semestern den Galerieraum der HFBK Hamburg kuratiert. Nun zieht das Kollektiv in den Kunstverein Harburger Bahnhof. Ein Gespräch über Institutionskritik aus der Institution, aktivistische Arbeit und fehlende Räume.

Leonie Pfennig: Wer steckt hinter Cake&Cash und wie habt ihr euch gegründet?

Cake&Cash: Es fing damit an, dass wir uns bei einer Semestereröffnung darüber unterhalten haben, wie unzufrieden wir mit vielen Aspekten des Hochschulbetriebs sind und wie gut es wäre, die Online Galerie der HFBK für feministische Projekte zu nutzen. Aus dieser Idee heraus haben wir uns gedacht, warum nicht gleich die physische Galerie übernehmen, und so haben wir offiziell angefragt und einen Projektvorschlag für zwei Semester eingereicht – noch vor der Pandemie. Unser Hauptanliegen war, den Raum zu besetzen und innerhalb seiner Galeriefunktion anders zu nutzen: als FLINTA*-Only Space. Uns war es wichtig, die Arbeits- und Produktionsbedingungen zu thematisieren, die mit der Gestaltung eines Semesterprogramms mit Ausstellungen, Input, Lesekreisen oder Vorträgen zusammenhängen.

LP: Noch während des ersten Semesters habt ihr ein feministisches Vernetzungsfestival zusammen mit der Hochschule für Gestaltung Offenbach auf die Beine gestellt.

C&C: Das war eine richtige Schnapsidee – die immer größer wurde. Am Anfang sollte Pop & Squat noch physisch vor Ort stattfinden, was coronabedingt nicht ging. Am Ende war es genau richtig und sinnvoll, es digital umzusetzen, weil Kunststudierende aus ganz Deutschland teilnehmen konnten, es war unglaublich bereichernd. Wir hätten nie gedacht, dass es möglich ist, so einen Safe Space digital herzustellen.

LP: Wie wurde eure Arbeit an der Hochschule aufgenommen? Habt ihr offene Türen eingerannt oder seid ihr auf Widerstand gestoßen?

C&C: Der Präsident Martin Köttering war sehr offen dafür. Ein einzelner Mitarbeiter hat das Gespräch mit uns gesucht, was auch ziemlich konstruktiv verlief. Wir haben aber auch erfahren, dass es intern viel Unverständnis gab, das aber leider nicht direkt an uns herangetragen wurde. Diese Diskussion hätten wir uns gewünscht und gerne geführt und darüber gesprochen, warum es für uns wichtig ist, diese Galerie so zu führen. Wir hätten gehofft, damit auch mehr Kommiliton*innen auf die Füße zu treten. Tatsächlich haben wir viel Zuspruch von cis-Männern bekommen, die es völlig richtig fanden, einmal nicht gemeint zu sein.

LP: Warum ist euch das so wichtig, was war euer Beweggrund?

C&C: Dieser Galerieraum repräsentiert für uns Machtstrukturen im Kunstbetrieb. Wir brauchten einen Raum, um darin in Ruhe zu arbeiten, diese Strukturen zu hinterfragen – für uns als Gruppe als auch mit anderen Kommiliton*innen – und unsere Arbeit sichtbar zu machen. Für ein Semester cis-Männer auszuschließen ist im Gesamtbild auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

LP: Nun konnte euer Programm, vor allem was geplante Ausstellungen und räumliche Interventionen betrifft, nur online stattfinden. Hat dies auch positive Effekte mit sich gebracht?

C&C: Das Kollektiv hat sich in der Form erst kurz vor Beginn der Pandemie gegründet, wir hatten nur wenige physische Treffen und die ganze Aufbauarbeit und Erarbeitung der Infrastruktur (was rückblickend einen großen Teil unserer Arbeit eingenommen hat), lief digital. Durch die Vernetzungsarbeit bei dem Festival hatten wir uns eine gute Präsenz an Kunsthochschulen in ganz Deutschland aufgebaut und es konnten auch Studierende von anderen Hochschulen an unseren HFBK-Veranstaltungen teilnehmen, was offline sicher anders gewesen wäre. Der Zugang war verhältnismäßig niedrigschwellig und nicht ortsgebunden. Durch das Festival hatten wir sowohl einen sicheren als auch spaßmachenden Raum aufgebaut. Das hat uns für das Online-Semester bestärkt. Man kann auch vor dem Computer sitzend eine gute Community haben.

LP: Was ist eure Bilanz der feministischen Vernetzung unter den Kunsthochschulen, findet diese überhaupt statt?

C&C: Für uns gibt es eine stabile und nachhaltige Verbindung nach Dresden zu dem Kollektiv Female Intervention, mit denen wir viele Kooperationen machen. Und es gibt immer wieder positive Rückmeldungen von Menschen, die auf dem Festival waren und Verbindungen die darauf zurückgehen. Aber es ist schwer, wenn man sich nicht sehen kann, es bräuchte dafür eine viel regelmäßigere Form von Treffen, online und offline.

LP: Aktivistische Arbeit ist sehr zeitintensiv und meist schlecht bis gar nicht bezahlt. Wie funktioniert das bei euch konkret, wie entlohnt ihr eure Arbeit? Und welche Forderungen ergeben sich daraus?

C&C: Wir arbeiten alle ohne Bezahlung, es gibt Geld von der Institution, das wir aber nicht für unsere eigenen Honorare nutzen, sondern wir finanzieren damit das Programm. Uns war es von Anfang an wichtig, alle Menschen, die wir zum Beispiel als Referent*innen einladen, zu bezahlen. Und tatsächlich ist das eines unserer Hauptanliegen: Wie kann man die kuratorische als auch künstlerische und theoretische Praxis, die wir nicht voneinander trennen, sondern als Arbeit bezeichnen, in einen Wert übersetzen und daraus Wert schöpfen? Wir sind zutiefst in diese Strukturen eingebettet und haben damit zu kämpfen, es sind unermüdliche Aushandlungsprozesse – wie viel Zeit und Arbeit können wir alle investieren, um unsere aktivistische Arbeit voranzutreiben? Wir wollen Arbeitsbedingungen herstellen, unter denen wir gerne arbeiten möchten, und übernehmen uns trotzdem dabei, das ist ein langer Prozess. Im besten Fall können wir unsere Arbeit für Cake&Cash auch irgendwann auszahlen.

LP: Was heißt das konkret für die Arbeitsbedingungen aus eurer Sicht als Studierende an einer Kunsthochschule?

C&C: Was wir schaffen wollten und uns für unsere Arbeit aufgebaut haben, ist ein Netz, auf das man sich verlassen kann – jede von uns kann einen Schritt zurücktreten, wenn andere Dinge wichtiger sind, und wird aufgefangen, wir können uns aufeinander verlassen, uns gegenseitig bestärken, um Rat fragen und begreifen uns als Kompliz*innen. Wir haben ein Sicherheitsverhältnis geschaffen, in dem wir nicht in Konkurrenz zueinander treten. Das sind Arbeitsbedingungen, die es auch auf größerer Ebene bräuchte und die an einer Kunsthochschule nicht gelebt und gelernt werden. Da wird die Arbeit im Kollektiv oft als Ablenkung von der eigenen Arbeit und Karriere gewertet. Die meisten von uns waren zu Beginn des Studiums sehr verloren und auf sich gestellt. Viele Kunsthochschulen und auch die HFBK Hamburg sind immer noch in dieser romantischen Erzählung verhaftet, die an Geniefiguren festhält, nur dass es jetzt noch einen neoliberalen Selbstverwirklichungs-Schwenk hat. Und gleichzeitig möchte man mit dem Kunstmarkt und der „Wertschöpfung“ durch Kunst bloß nichts zu tun haben. Dieses Ellenbogendenken, das wir schon zu Schulzeiten internalisieren – du musst es alleine schaffen – das wollen wir überwinden und zu einem Umdenken gelangen.

LP: Springt dieses Umdenken auch auf die Ebene der Lehre über?

C&C: Für die Theorielehre können wir das schon feststellen, besonders, was die Professorinnen betrifft. Da hat sich die Erzählung unserer Meinung nach bereits geändert und auch der Kunstmarkt und die damit verbundenen Problematiken wird sehr ernsthaft besprochen. In der Praxis ist es sehr abhängig von einzelnen Personen, die meisten davon sind Einzelkämpfer*innen und werden das auch immer bleiben.

LP: Zu Beginn eurer Arbeit habt ihr einige Fragen formuliert. Unter anderem heißt es da: „Wie können wir uns damit abfinden, Reformer*innen in einem kaputten System zu sein? Können wir das? Wie schaffen wir ein Bewusstsein dafür, dass die derzeitigen Arbeitsbedingungen an Kunsthochschulen enorme Ausschlüsse produzieren?“ Habt ihr darauf Antworten gefunden?

C&C: Wir haben uns Menschen eingeladen, die zum Beispiel zu Klassismus, Rassismus und anderen intersektional feministischen Themen arbeiten. Uns ging es darum, gemeinsam über die Strukturen zu reflektieren und aufzuklären und für uns selbst eine Position und ein Verhalten in diesem Gefüge zu finden. Der erste Schritt bestand darin, den Raum zur Diskussion zu öffnen, um dann eine Institutionskritik aus der Institution heraus zu formulieren. Wir als Studierende haben zwar eine Verantwortung dafür, wen wir einladen und wem wir Raum bieten, aber wir sehen unsere Aufgabe vor allem darin, die Institution dafür zu kritisieren, dass sie sehr ausschließend ist und zu wenig dafür tut, diese Ausschlüsse zu reflektieren und abzubauen. Diese Arbeit muss auf anderer Ebene stattfinden.

LP: Was bleibt von Cake&Cash an der HFBK Hamburg?

C&C: Eine sichtbare Spur ist unsere Wandzeitung, die noch an der Außenwand des Galerieraums zu sehen ist, mal sehen, wie lange noch. Ein paar von uns sind auch noch an der Hochschule immatrikuliert und es gibt die Überlegung, einige Formate und Veranstaltungen vor Ort zu organisieren, und vielleicht wird es auch noch einen aktivistischen Abschluss geben. Es ist gut, dass wir im Hochschulumfeld anfangen konnten, aber wir sind auch froh, nun an anderer Stelle weiterzumachen, da es extrem anstrengend ist, in der Institution zu arbeiten und zu studieren, die man gleichzeitig kritisiert. Ein Abstand tut gut. Die Veranstaltungen, die wir jetzt über den Kunstverein Harburger Bahnhof machen, verstehen sich trotzdem als Angebot für die Studierenden.

LP: Wie sieht die Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Harburger Bahnhof konkret aus?

C&C: Der Kunstverein hat uns eingeladen, den Bar-Raum bis April 2022 kuratorisch zu bespielen. Unser Projekt steht unter dem Titel Grind & Shine. Unser Hauptthema, an dem wir uns dort „abarbeiten“ werden, ist der Topos der Selbstverwirklichung. Dazu haben wir Künstler*innen eingeladen, die Vitrinen des Kunstvereins zu gestalten. Durch unsere Lesekreise haben wir uns mit dem Thema intensiv beschäftigt und anhand der Texte einen Fragebogen entwickelt, den wir den Künstler*innen mit der Einladung zukommen lassen, der das Fundament für die Arbeiten in den Vitrinen sein kann. Parallel dazu gibt es ein Programm mit Inputs, Lesekreisen und anderen Veranstaltungen. Und wenn es die Corona-Lage erlaubt, würden wir gerne ein regelmäßiges Zusammenkommen organisieren, einen physischen Stammtisch für unsere Community.

LP: Ihr seid mit deutlich formulierten Fragen angetreten, die sich natürlich nicht in einem Jahr beantworten oder gar lösen lassen. Habt ihr dennoch Veränderungen beobachtet?

C&C: Wir haben sicherlich ein paar Steine angestoßen oder weitergerollt. Wir hatten in dem Sinne keinen Forderungskatalog, den wir abarbeiten wollten, dadurch haben wir auch keine konkreten Handlungen erwartet. Wir freuen uns, dass es einen Diskurs und offensichtlich auch intern unter den Mitarbeitenden eine Diskussion gibt. Außerdem sind wir nicht alleine. Auch andere Gruppen arbeiten an der HFBK Hamburg zu ähnlichen Themen. Wir haben nicht erwartet, dass Forderungen erfüllt werden, nur weil wir sie stellen. Mal sehen, vielleicht werden wir zum Abschluss ein Thesenpapier an die Tür plakatieren!

Das Cake&Cash Kollektiv wurde von den HFBK Student*innen Lola Düvell, Annika Grabold, Paula Hoffmann, Laura Mahnke, Anne Meerpohl, Farina Mietchen, Joana Owona und Juno Rothaug gegründet.

Interview: Leonie Pfennig

Leonie Pfennig ist freie Autorin, Redakteurin und Lektorin in Köln. Sie ist Mitgründerin der feministischen Initiative And She Was Like: BÄM! e. V.

Dieser Text erschien zuerst im Lerchenfeld Magazin #58

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

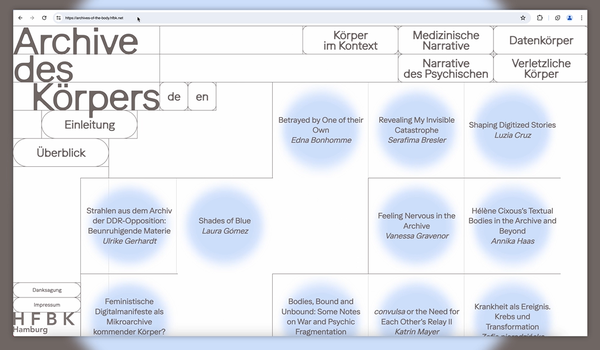

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?