The place to be

Warum ist das Atelier immer noch ein Ort, mit dem sich Künstler*innen identifizieren? Welchen Einfluss hat es auf die jeweilige künstlerische Praxis und wie sieht das ideale Atelier aus? Lerchenfeld befragte Lehrende, Absolvent*innen und Studierende.

Pia Stadtbäumer (Professorin für Bildhauerei): „Das Atelier ist ein besonderer Ort. Es ist Denk- und Proberaum und es ist der Ort, an dem meine künstlerischen Arbeiten entstehen. Es ist ein Raum der Privatheit, der auf seine Art intimer als meine Wohnung ist. Hier nehme ich Abstand zur Öffentlichkeit und überlasse mich der eigenen Zeitökonomie, den Experimenten und dem Scheitern. Ein Ort der Hingabe und der Konzentration. Ich bin eine klassische studio-based artist. Deshalb ist der Raum, in dem ich meine Skulpturen und Vorhaben plane, elementar. Er ist lichtdurchflutet und hat die Größe, die ich für meine Arbeiten brauche. Schreibtische, Bücher, Rechner et cetera in einem Teil, Werkstatt, Lager und einen großen Hof. Sehr wichtig sind eine gute Atmosphäre und eine gute Organisation. Das gelingt nicht immer und manchmal versinkt das Atelier im Chaos. Es gibt Phasen der Ideen und Recherche, Phasen des Experiments und Phasen der Realisierung. Das ist ein ständiges und fragiles Ineinandergreifen, nicht voneinander zu trennen und erlaubt nicht jederzeit Öffentlichkeit. Für meine Arbeit brauche ich diesen Ort jenseits von Öffentlichkeit und Verwertungslogik, um frei denken und unabhängig handeln zu können. Studio Visits als Möglichkeit von Austausch, Gespräch, Fragen und Kennenlernen, sind beidseitig wichtig und können interessant und eine Freude sein. Mein Atelier ist aber kein Marketingelement, das Atelier als analoge oder digitale Verlängerung des Instagram-Accounts interessiert mich nicht. Ich plädiere eindeutig für Konzentration.“

Mirjam Walther (Klasse Prof. Jutta Koether): „In meinem Freundeskreis erlebe ich es nicht so, dass der Trend zu einem eigenen Atelier geht. Vielleicht besteht bei einigen der Wunsch, aber meist ist es finanziell unmöglich. Oft muss sich erstmal zusammengetan werden, um für Immobilien mit bezahlbaren Mietpreisen, wie zum Beispiel Zwischennutzungen zu kämpfen. Daniel Buren nennt in seinem Text das Risiko der Manipulation des Kunstwerks durch die Installation in Museum oder Galerie und den Verlust der „Wahrheit“ eines Kunstwerks, das einmal seinem Entstehungskontext enthoben ist. Ich glaube nicht an ein autonomes und authentisches Kunstwerk, das seinen Ort aus sich selbst heraus bestimmt. Die Institutionskritik hat Ausstellungsräume ihrer vermeintlichen Neutralität enthoben und die Installationskunst hat den objektivistischen Werkbegriff entgrenzt. Den Wunsch nach einer präzisen, ortspezifischen Bestimmung der Arbeiten kann ich trotzdem oder gerade deshalb gut verstehen, weil künstlerische Arbeiten und Betrachtungspositionen in verschiedenen Kontexten verschiedene Bedeutungen annehmen. Dementsprechend ist es mir sehr wichtig, diverse Präsentationsformen, die sich an unterschiedliche räumliche Gegebenheiten anpassen, bereits im Studio zu erproben. Das ideale Studio besteht für mich aus einem möglichst leeren, neutralen Raum für diese Experimente, neben meinem Arbeitsplatz, der auch mal chaotisch werden kann. Ich schätze ungezwungene, spontane Arbeitsbesprechungen, wie sie unter Freund*innen in Gemeinschaftsateliers auftreten, sehr. Da ich vorzugsweise großformatig arbeite und mir dabei der Blick aus der Entfernung wichtig ist, wünsche ich mir einen möglichst großen Raum, den ich mir realistisch nur geteilt leisten kann.“

Angela Bulloch (Professor of Time-based Media): “The main reason to have a studio at all is for the storage of works, to keep them for the future and to preserve an archive, although the studio does also give me a present tense place to meet with all the different people that help me to manufacture, photograph, plan, program, organize, administrate and pack my works. I also need a private space for testing out ideas and to make final decisions about works. Having a studio gives an artist time to look at, live with, present to others and to think about the works they are making. I think this is what attracts people to visit artist’s studios–a chance to see the ‘thinking’ of the artist, to witness the process in action. Much of the organizing, planning, researching and administrative side of studio life happens on digital platforms these days, which makes it possible to conduct this kind of work anywhere there is a good internet connection. We are not bound to the same 9-5 daily work rhythm either. The collapsing boundaries between the private and public life of an artist can be very complicated to negotiate. Having a physical studio space helps with that.”

Annika Larsson (Professor of Time-based Media): “My Berlin studio is connected to my apartment, and with the years it has become quite difficult to draw an exact dividing border between them. Daytime my studio serves as an office, research- and playground, in the evenings often as a social space for events, concerts and dinners, and at night as an editing room. I rarely shoot my films or videos in that space. 20 years ago, I used to think that my computer and the internet were the only studio spaces I needed. I remember even saying something in the style of “the outside [of the computer] is too slow”. Well…, I value slowness more today. And although I still work mostly in front of the screen I have more and more an urge to get offline–to that different spacetime of the physical world. There is also a very attractive disorderly order of all the stuff lying around in the studio that I don’t want to be without. So, I am working towards bringing some of that unruliness to the digital realm too. But when it comes to meetings with people I will try to continue to keep my computer off, as they are always better in the physical world, always.”

Jessica Leinen (HFBK-Absolventin):

Ich komme ins Atelier und es ist eine Müllkippe.

Ich komme ins Atelier und es ist ein Büro.

Ich komme ins Atelier und es ist eine Robbenaufzuchtstation.

Ich komme ins Atelier und es ist eine Kneipe von gestern.

Ich komme ins Atelier und alles summt und ist ein bisschen dumm.

Ich komme ins Atelier und es ist eine Bibliothek.

Ich komme ins Atelier und es ist ein Orchestergraben.

Ich komme ins Atelier und muss erstmal frühstücken. Dann neues Spülmittel kaufen.

Ich komme ins Atelier und es ist ein schrulliges Operettenhaus. Die Entführung aus dem Figaro, nachgestellt von Knetkugeln, Bleistiften und Gummimatten. Ich will wieder gehen.

Ich komme ins Atelier und es ist eine geheime Grabkammer.

Ich komme ins Atelier und die Dinge befehlen sofortige Maßnahmen; sonst Remmidemmi.

Ich komme ins Atelier und es ist eine Baustelle, auf der nur noch drei Tage Zeit sind.

Ich komme ins Atelier und es ist eine Anstalt für Materialerprobung.

Ich komme ins Atelier und alles hat recht.

Ich komme ins Atelier und es ist ein Shoppingparadies. Gleich kommen die Gäste.

Ich komme ins Atelier und bin auf Arbeit.

Gerrit Frohne-Brinkmann (HFBK-Absolvent): „Die gemeinschaftlichen Atelierräume der HFBK Hamburg waren für mich während des Studiums eine Bereicherung. Das Teilen der Studios wurde allerdings nie hinterfragt – was wäre auch die Alternative gewesen? Erst rückblickend denke ich, dass die schützende Hülle der Institution dieses produktive Nebeneinander ermöglichte. Die Ausstellungspraxis nach dem Studium fordert eine andere Form von Öffentlichkeit, man ist ungefragt oder unerwartet mit Fragen und Kritik konfrontiert. Das eigene Studio ist für mich – beziehungsweise den Entwicklungsprozess neuer Werke und Ausstellungen – der notwendige Ort der Ungestörtheit.“

Michael Beutler (Professor für Bildhauerei): „Je nachdem, wie sich die künstlerische Praxis gestaltet, sind wir ja nicht ganz allein mit der konzeptionellen und prozessualen Entwicklung von Ideen und Werken. Wir brauchen oft ein beständiges Umfeld aus Dingen und Menschen, um aktiv zu werden. Das Atelier bietet dafür den Rahmen und ist aufgrund der sehr individuellen Inhalte natürlich auch ein sehr persönlicher Ort. Ich kenne keine Künstler*innen, die ohne diesen Ort auskommen. Ich habe ein Atelier. Dennoch passiert der größte Teil der Arbeit von einer Idee bis zur Realisation an anderen Orten. Ideen sind diesbezüglich sehr frei und entstehen oft auch gerne während eines Gesprächs mit anderen Menschen. Die Produktion einer Installation wird dann vor Ort in dem Ausstellungsraum selbst realisiert. Eigentlich bräuchte ich also kein Atelier und hatte tatsächlich einige Jahre keines. Dennoch bestand immer die Sehnsucht nach einem unabhängigen Ort zum Experimentieren. Seit es diesen Ort gibt, wurden hier Ausstellungen vorbereitet und verwaltet, neue Techniken erprobt, Arbeitsprozesse vertieft, Materialien gesammelt und es wurde stets auch an dem Atelier selbst gebaut. Dennoch sehe ich diesen Ort eher als einen Nebenschauplatz an, als ein Refugium oder organisatorisches Organ. Meine künstlerische Praxis ist weiterhin eng mit der Auseinandersetzung mit Situationen außerhalb des Ateliers verwoben. Das Ideale an einem beliebigen Atelier spiegelt sich in der Zeit, die ich darin verbringen kann. Das meint hier sowohl das private Atelier als auch die Ausstellungshäuser und -orte, die ich nicht selten wie Ateliers nutze, um hier in situ Arbeiten zu realisieren. Die festgelegte Zeit, die ich an einem solchen Ort verbringen kann, definiert das Möglichkeitsspektrum, welches das Wesen des Werkes betrifft und schafft somit eine Konzentration, die ich in meinem eigenen Atelier nicht habe. Die Arbeit in meinem Atelier ist entsprechend offen, ungenau und unfertig, während die Atelierarbeit in den Ausstellungskontexten sehr viel klarer, fokussierter und dann mit dem Beginn einer Ausstellung auch abgeschlossen ist. Neben der räumlich-zeitlichen Ausgewogenheit ist es natürlich ein großer Vorteil, wenn der Raum in architektonischer Hinsicht auch qualitativ ertragbar nutzbar ist. Hat der Raum selbst eine Identität, so lässt sich sehr viel freier damit umgehen und darin arbeiten. Da habe ich gewiss einen bestimmten Anspruch an das Licht, den Fußboden, die Deckenhöhe, die Öffnung zu einem Außen. Werkstätten, zum Beispiel, sind Orte, in denen ich mich grundsätzlich gerne aufhalte, alles ist bereits da, was ich brauchen könnte und ich kann direkt mit dem Werk beginnen, ohne erst noch Rahmenbedingungen schaffen zu müssen. Andererseits sind Ateliers von Reisestipendien oft schöne Räume, die aber keine Ausstattung haben. So braucht es auch hier einfach Zeit, um einzuziehen und den Raum künstlerisch nutzbar zu machen.“

Dieser Text erschien zuerst im Lerchenfeld Nr. 60.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

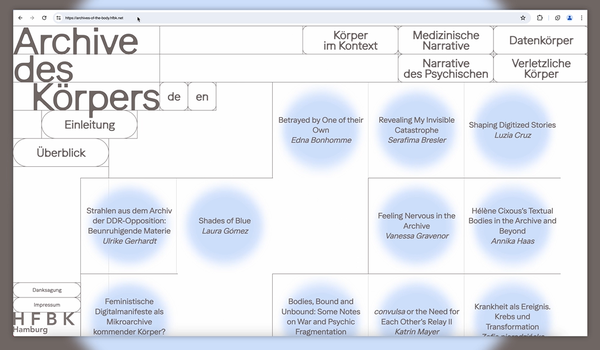

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?