Kunst am Bau – damals und heute

Architekturemotional betrachtet wirkt die Idee von Kunst am Bau wie das verdruckste Eingestehen eines Fehlers, der sich nicht wieder rückgängig machen ließ, jedenfalls nicht sofort. Das Nachkriegsprogramm in BRD und DDR, mit dem angestrebt wurde, 1 Prozent der Bausumme von öffentlichen Gebäuden in assoziierte Kunstwerke zu investieren, lässt sich rückblickend lesen als das schlechte Gewissen zu den ästhetischen Kriegsschäden im Feld der Moderne. Denn bevor der große seelische Reinheitsbedarf des Bauhaus-Empfindens nach dem Zweiten Weltkrieg den Stuck von den Gründerzeitfassaden schlug und den Rechteckzwang einführte, war Kunst am Bau eine Selbstverständlichkeit, die weder einen Begriff noch ein Programm brauchte.

Die integrierte Kunstverschönerung von Fassaden, von Wänden und Decken, Parks und Bahnhöfen, Stadtmauern und Tunneln gehörte seit der Höhlenmalerei organisch zum ganzheitlichen Architekturempfinden. Und dieser Wunsch nach Leben mit Kunst reduzierte sich keineswegs nur auf fürstliches, kirchliches oder staatliches Repräsentationsverlangen. So prägnant die Fresken in Kirchen, die Wappen und Herrscherbildnisse an Burgen und Schlössern, die bunten Götterstatuen an den heiligen Orten der Antike, aber auch die spätere Dekorationsarbeit an den Bauwerken des technischen Zeitalters für das Verständnis historischer Baukulturleistungen stehen, so generell verbreitet war doch auch das individuelle Schmücken von Hütten und Höfen.

Was von Pompeji übrig blieb, erzählt vom figurativen Grundverlangen in der Lebenskultur. Ähnlich reich tun das die Auerhähne, Madonnen und Schnitzereien auf den Fassaden alpenländischer Bauernhöfe oder der Skulpturenschmuck von regionalen Kirchen und Rathäusern. Circa 3000 Jahre kleideten diese Veredelungen die Architektur selbstbewusster Zivilisationen sehr gut, bis den Bilderstürmern des 20. Jahrhunderts aus nervösem Kulturekel heraus einfiel, Ornament pauschal als Verbrechen zu sehen.

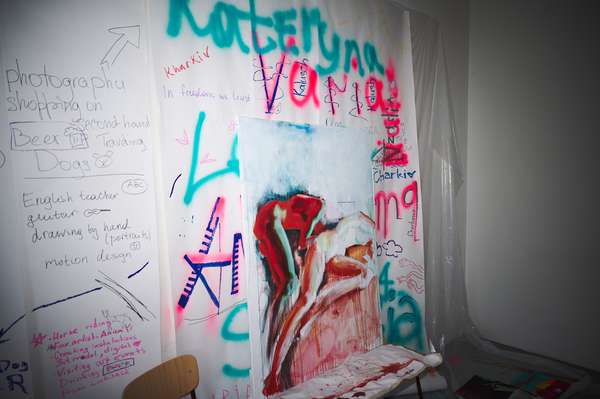

Selbst in den ärmsten Behausungen in Stadt und Land materialisiert sich zuverlässig der Wunsch, mit Bildnissen, Altären, mit Farbspielen, Schriften und Grafik eine eigene Atmosphäre zu erzeugen, die dann Teil der lokalen Kultur wird. Das lässt sich in einem Slum in Nairobi so gut erkennen wie in den Graffiti-Vierteln der Metropolen oder in den Gartenzwergreichen des Ruhrgebiets. Der starke Wunsch nach Unterdrückung der persönlichen ästhetischen Differenzierung, der zum Kernprogramm der internationalen Muster-Architektur nach 1945 wurde, widerspricht radikal dem übermächtigen Verlangen des Menschen, sich seinen Platz in der Welt selbst schön zu gestalten.

Deswegen war die Initiative der Parlamente in den vier Besatzungszonen, die Anfang der 1950er Jahre das Kunst am Bau-Programm ins Leben riefen, eigentlich nur eine schmale Wiedergutmachung für verordnete Leerstellen. Die erstmals in der Weimarer Republik und dann später von den Nazis fortgeführten Initiativen, ideologisch genehme, aber notleidende Künstler mit Beschäftigungsprogrammen an Häusern in Lohn und Brot zu kriegen, entwickelte sich in den beiden deutschen Staaten des Wiederaufbaus zu einer Broschen-Kultur für Staatsbauten mit vollkommen gegensätzlichen Motiven. Während die sozialistische Hälfte sich der lautstarken Propaganda verschrieb, strebte die kapitalistische zur größtmöglichen Aussagelosigkeit der Abstraktion.

Henry Moores Bronzewülste Large Two Forms vor dem ehemaligen Bundeskanzleramt in Bonn mögen exemplarisch für die Sehnsucht nach ausbleibender Kunstbelästigung im Westen stehen. Walter Womackas Glasfenster mit leuchtender Arbeiterverherrlichung im Gebäude des ehemaligen Staatsrates der DDR für den Wunsch nach moralischer Selbstvergewisserung im Biedermeier-Sozialismus. Wobei die figurativen Kirchenfenster und Wandmosaike des Marx-Glaubens von jüngeren Generationen eher als „cool“ rezipiert werden als die Gestänge, Würfelhaufen und Teige aus Metall, die in den ersten Jahrzehnten des westlichen Wohlstandsversprechens vor Ämtern, Versicherungen, in Fußgängerzonen und Parkanlagen unbeachtet verwitterten.

Bis zur Wende hielt sich dieser Dualismus der Systemrückstände in der Kunst in den beiden Staaten grundsätzlich stabil. Nur in Hamburg definierte man die Baudekoration als neues Verbrechen und schlug 1981 einen viel beachteten anderen Weg ein. „Betreut von nicht kunstsachverständigen Bauverwaltungen und durch vielerlei Auflagen und Restriktionen in enge Schranken gezwängt, ist die ‚Kunst am Bau‘ in Deutschland nur selten über bloße, meist in der Qualität fragwürdige Baudekoration hinausgelangt“, hieß es in der Begründung, warum bei der Kulturbehörde der Stadt eine geänderte Perspektive hin zur Kunst im öffentlichen Raum verfolgt wurde. Mit einem festen Etat und ohne die Bindung an konkrete Neubauvorhaben, außerdem beraten von einer Kunstkommission, etablierte sich das Programm von Beginn an als Experimentierfeld für zeitgenössische Kunst und ohne institutionell verlangte Befangenheiten. Maßgeblich war in Hamburg nicht der Geschmack des Bauherrn, sondern die kritische Originalität.

Einige prägnante Beispiele machen schnell klar, warum das Hamburger Programm sich mit Windeseile vom Anspruch an die Künstler entfernte, die serielle Monotonie der modernen Architektur mit formalen Aperçus als verträglich zu legitimieren. Zunächst berühmt geworden, nach der fehlgeschlagenen Realisierung dann bald vergessen, war das Spülfeld-Projekt von Joseph Beuys das erste spektakuläre Vorhaben des neuen Programms. 1983 erklärte Beuys, „man solle ihm, da er ja nichts Geringeres im Sinne habe, als die Stadt zu einem ökologischen Gesamtkunstwerk zu machen, den größten ökologischen Problemfall Hamburgs zeigen, da wolle er ansetzen.“ Auf der Verklappungsfläche für Industrieschmutz im Hafen plante der spätere Mitbegründer der Grünen dann eine entgiftende Bepflanzung, gegen die der Erste Bürgermeister Klaus von Dohnanyi nach einer üblen Pressekampagne 1984 sein Veto einlegte.

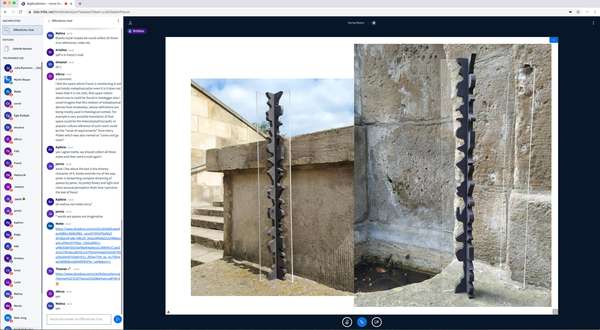

Viel stiller und geduldiger gedacht war Bogomir Eckers Tropfsteinmaschine

1996 - 2496, die zur Eröffnung der Galerie der Gegenwart dort installiert wurde, um über den Zeitraum von 500 Jahren Stalagmit und Stalaktit im Keller zu erzeugen. Wachstumsgeschwindigkeit: 10 Millimeter pro 100 Jahre. Andere noch heute sichtbare Kunstwerke im öffentlichen Raum sind die Vier Männer auf Bojen von Stephan Balkenhol, die seit 1993 auf vier Hamburger Gewässern entspannt hin- und herschaukeln, ein Wandgemälde von A. R. Penck bei der Staatsbibliothek, die für Bahnreisende konzipierten Schriftzüge die eigene GESCHICHTE der Hamburger Künstlerin Barbara Schmidt Heins längs der Fernbahnstrecke, oder die Park Fiction an der Hafenstraße von Cathy Skene und Christoph Schäfer, die seit 1997 besteht.

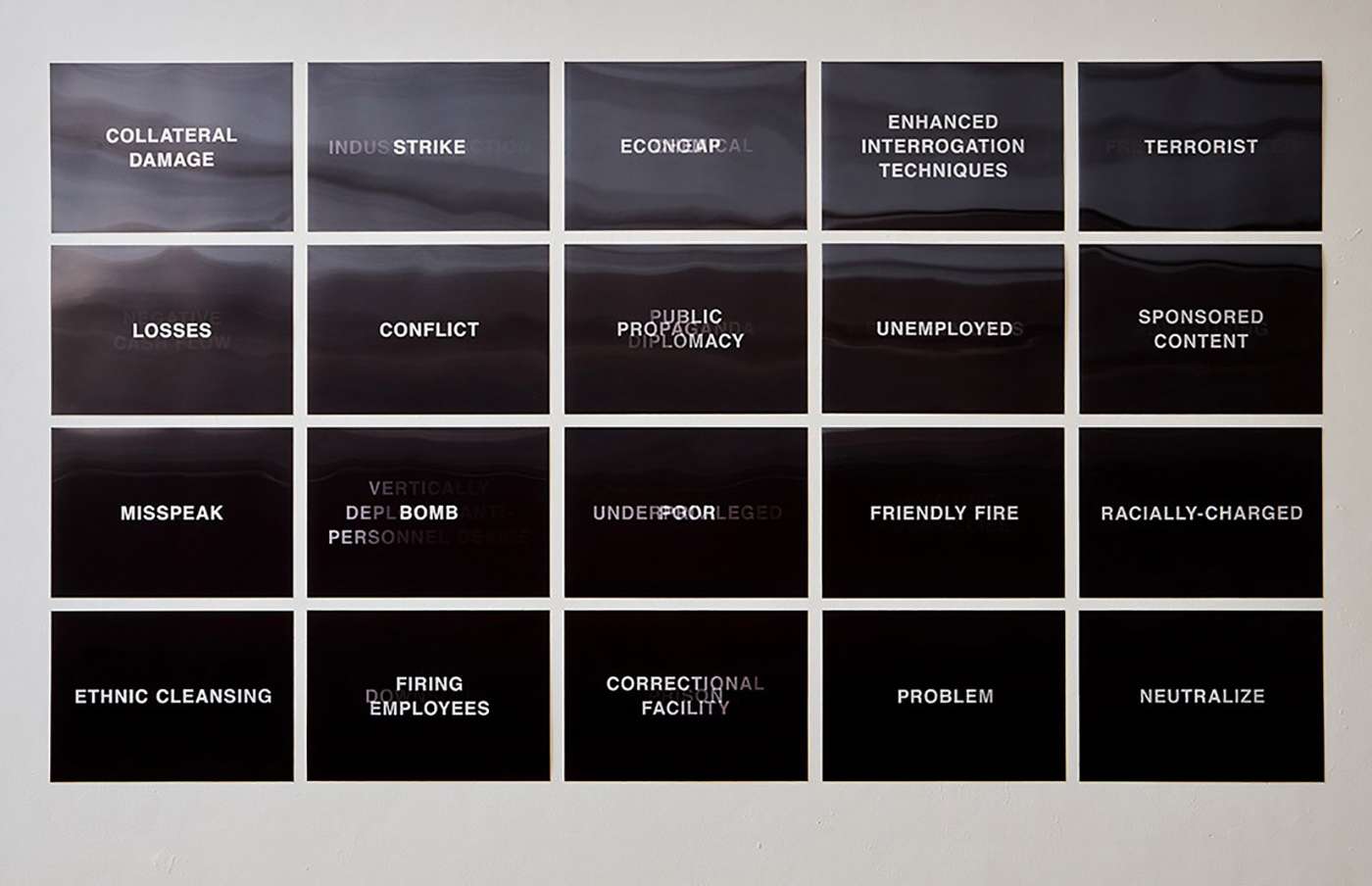

Die klassische Kunst am Bau-Philosophie erlebte ihre Überprüfung dann allerdings erst mit dem Umzug der Hauptstadt nach Berlin beim umfangreichsten Kunst am Bau-Projekt, das die Welt bis dahin gesehen hatte. Vielleicht ausgelöst durch den Anspruch, nicht nur einen Platz, sondern ein Thema zu illustrieren, entstanden durch den Hauptstadtbeschluss bis zum Regierungsumzug 1999 und teils auch noch danach prägende Kunstwerke mit Politikbezug. Hans Haacke korrigierte den Giebelspruch am Reichstag, „Dem deutschen Volke“, in einem Beet mit dem Nationalismus entgiftenden Schriftzug Der Bevölkerung, während Gerhard Richter die Deutsche Fahne als Farbfeldmalerei Schwarz Rot Gold hinter Glas stellte, in dem sich vor Ort Richters Bilder des Birkenau-Zyklus über die deutschen KZs spiegeln.

Aber nicht nur sehr viele namhafte deutsche Künstlerinnen und Künstler wurden eingeladen, von Georg Baselitz und Joseph Beuys über Sigmar Polke und Neo Rauch zu Katharina Sieverding und Georg Uecker. Die Wortkünstlerin Jenny Holzer installierte eine digitale Textband-Stele, auf der parlamentarische Reden vorbeiliefen, und Christian Boltanski schuf im Reichstagskeller eine Schlucht aus 5000 rostigen Materialkästen mit den Namen der Abgeordneten, die zwischen den Jahren 1919 und 1999 der Volksvertretung angehörten, sowie schwarze Kästen für die „schwarzen“ Jahre.

Den interessantesten Streit während dieses Ausstattungs-Marathons der Siegernation löste aber die Beteiligung Bernhard Heisigs aus. Denn mit dem Geschichtspanorama Zeit und Leben in der Bestandsbibliothek des Reichstags, gemalt von einem prominenten ehemaligen SED-Kunstfunktionär, rückte plötzlich die Frage nach den Fallstricken von Auftragskunst in den Fokus. Der frühe DDR-Abgänger George Baselitz hatte schon 1990 die Öl-Lieblinge des Politbüros Willi Sitte, Bernhard Heisig oder Wolfgang Mattheuer als „Arschlöcher, Jubelmaler, Staatskünstler“ bezeichnet, von denen die „Arschlöcher“ Heisig und Mattheuer nun auch neue Staatskunst im Regierungsbezirk des ehemaligen imperialistischen Endgegners anbringen durften.

Die Doppelmoral in dieser Aufregung wurde allerdings damals kaum wahrgenommen. Den Windungskampf in die Zone gesperrter Künstler mit ihrem Gewissen und den Einmischungen der Macht empört zu verdammen, dabei aber völlig auszublenden, dass die BRD über Jahrzehnte ausschließlich Auftragskunst gefördert hatte, die nichts Kritisches über ihre Besteller verlauten ließ, führte zu einer recht eindimensionalen Moral-Diskussion um die „Staatskunst“. In den folgenden „Bilderstreiten“ des 21. Jahrhunderts wurden die Zwangslagen in Kunst finanzierenden Systemen dann deutlich selbstkritischer relativiert, nicht zuletzt, weil niemand leugnen konnte, dass annähernd 100 Prozent hochgeschätzter Kunst der Alten Meister im Auftrag von Kirchen, Fürsten und Geschäftsleuten ohne jede demokratische Gesinnung entstanden sind.

Echte Beliebtheit gewannen sozialistische Bildkraftwerke für den Staat dann durch eine Generation, die von der DDR erst wirklich im Schulbuch erfuhr, beziehungsweise von einem Camp-Bewusstsein, das in der Heuchelei der Motive auch Fröhliches fand. Kampfmosaike des sozialistischen Realismus wie Der Weg der Roten Fahne am generalsanierten Kulturpalast in Dresden sind beliebte Selfie-Hotspots für Touristen.

Der Makel, für die letzte deutsche Diktatur Kunst im und am Bau geliefert zu haben, vor allem affirmative in den Staatspalästen der DDR, wurde später bezogen auf den Unterschied von Opportunismus versus Mittäterschaft differenziert: ob die Kunstschaffenden sich auch zum Funktionärswesen haben verführen lassen, wie Heisig und Willi Sitte, oder nicht so, wie Wolfgang Mattheuer und Werner Tübke.

Viele der huldigenden Beiträge der einstigen DDR-Stars sind allerdings längst verschwunden und aus dem öffentlichen Gedächtnis getilgt, andere wurden aber auch Pilgerziele für zehntausende Besucher, etwa das Bauernkriegspanorama von Tübke am Fuß des Kyffhäusergebirges. Das entstand zwar unter Honeckers Schirmherrschaft, verherrlicht aber weniger die DDR als eine Erhebung gegen den Adel mit der ersten Erklärung der Menschenrechte in der Tasche, den „Zwölf Artikeln von Memmingen“.

Heutzutage sind die Grenzen zwischen Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum, künstlerischer Freiraumplanung und Beteiligung von Künstlerinnen und Künstlern im Architekturentwurf so fließend, dass die weiter bestehenden Kunst am Bau-Programme zwar immer noch vielen notleidenden wie bekannten Kreativen lukrative Aufträge auf Verkehrsinseln, in Betriebsvorgärten und Kantinen verschaffen. Die ursprüngliche Aufgabe des Projekts, mäßige Architektur mit Hinguckern der Tristesse zu entreißen, erledigen aber längst andere Akteure im globalen Maßstab. Street Art-Stars sind der neue Kunst am Bau-Jet Set. Heiß begehrt und hoch bezahlt.

Teils mit großen Teams und aufwändiger Logistik reisen die ehemaligen Lackdosen-Vandalen von Großstadt zu Großstadt und erzeugen eine weltumspannende Monumentalgalerie der neuen Volkskunst. Auf Brandschutzwänden, Garagentoren, Silo-Türmen oder an Brückenbauwerken malen sie ihre Bilder in Styles, die an starker Wiedererkennbarkeit orientiert sind. Aber auch Apotheken, Beraterfirmen und Gesamtschulen laden die neue Kunst am Bau-Elite ein, ihnen die Langeweile an ihren Gebäuden zu vertreiben. Ähnlich domestiziert wie die Auftragskünstler der Betonmischer-Epoche schauen auch diese urbanen Verpackungskünstler weniger auf kritische Tatbestände als honorarfromme Vorschläge für bunte Immobilien.

Nach einer Rückkehr des natürlichen Kreativdreiecks aus Architektur, Malerei und Skulptur, das die Laborzüchtung der Kunst am Bau-Paragraphen wieder überflüssig machen würde, sieht es aber im Moment auch nicht aus. Die postmodernen Architekten mit ihren nostalgischen Spielversuchen haben mit kurzzeitigem Erfolg in den 1980er und 1990er Jahren versucht, die Einheit wieder selbstverständlich erscheinen zu lassen. Aber in einer Zeit, wo ambitionierte Kunst sich nur noch in den seltensten Fällen konkret figurativ in Malerei und Plastik ausdrückt, wäre die Verbindung der drei alten Königsdisziplinen auch wieder nur ein nostalgisches Geschmacksrisiko.

Den einzigen Ausweg bietet vermutlich nicht Kunst am Bau, sondern Baukunst, die eine wirklich abwechslungsreiche Gesamterscheinung liefert. Doch daran hapert es in der zeitgenössischen Alltagsarchitektur so schlimm wie in der Nachkriegsmoderne. Also braucht es wohl doch wieder Kunst am Bau-Anstrengungen, damit der rechte Winkel als Propaganda der Rendite mit schmeichelnder Schönheit gemildert werden kann.

Till Briegleb lebt in Hamburg und ist freier Autor und Journalist mit den Themenschwerpunkten Theater, Kunst und Architektur. Er arbeitet unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und art – Das Kunstmagazin.

Dieser Text ist zuerst im Lerchenfeld #73 erschienen.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

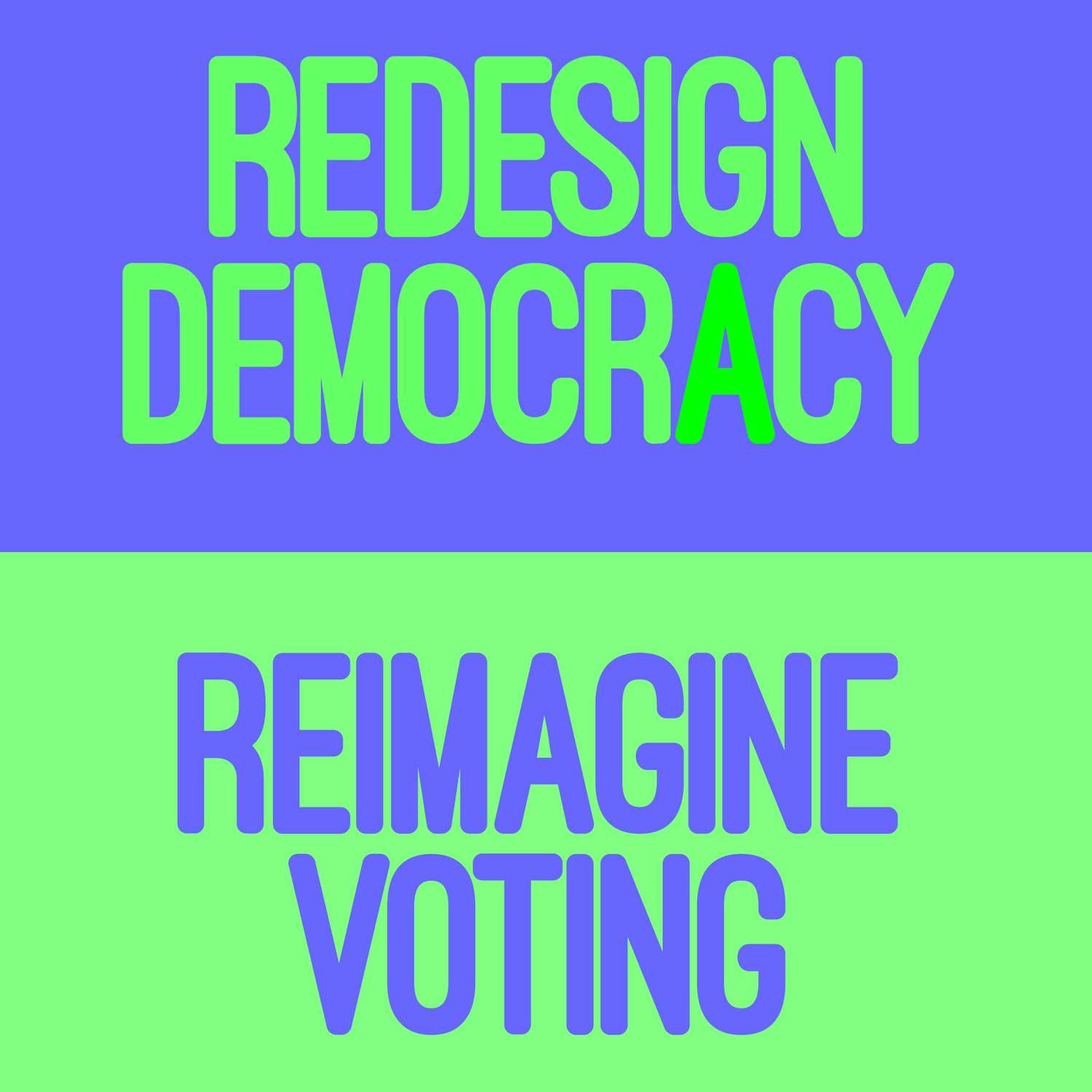

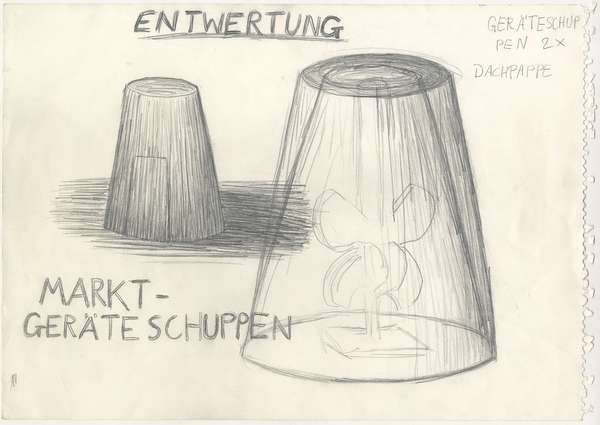

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

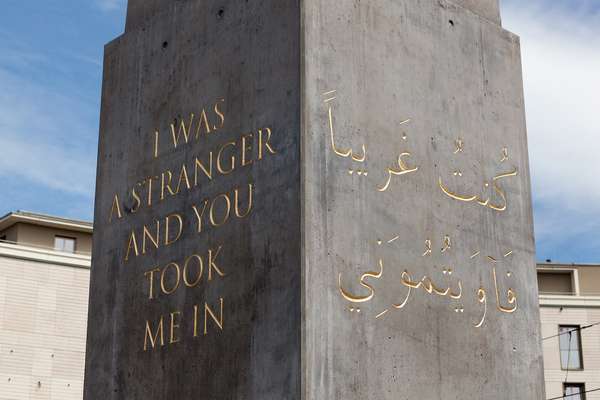

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

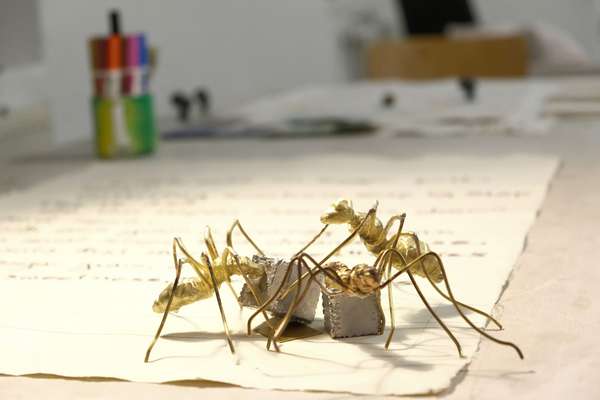

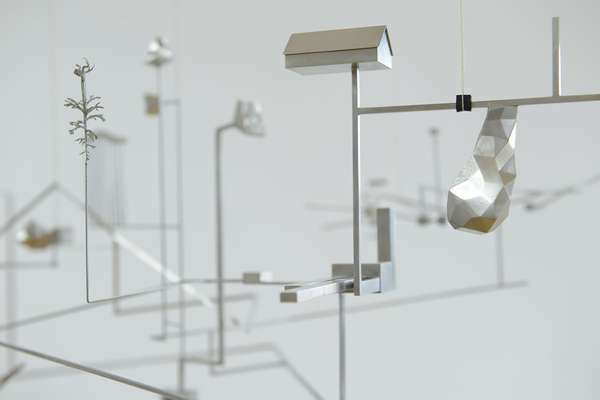

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

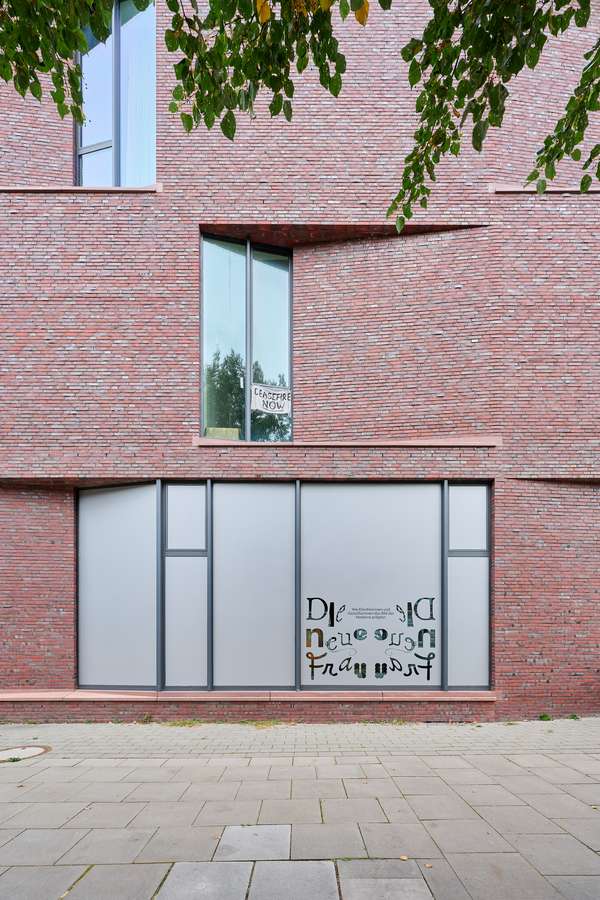

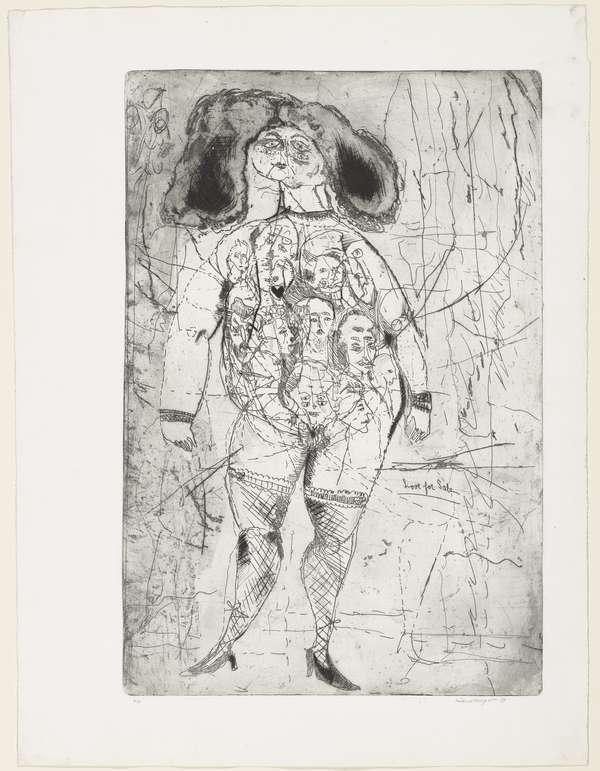

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

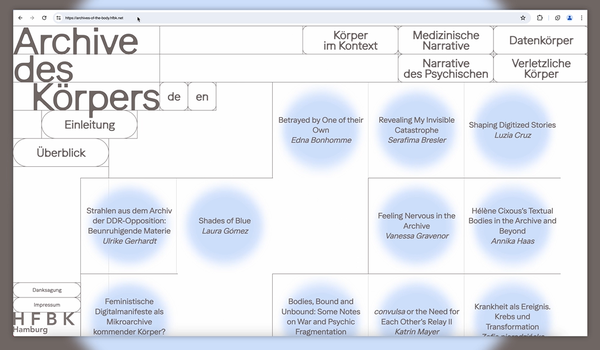

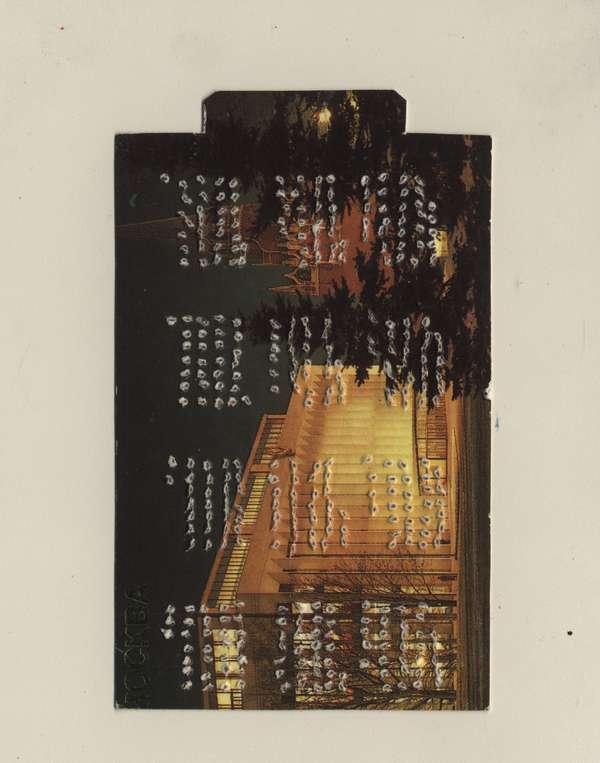

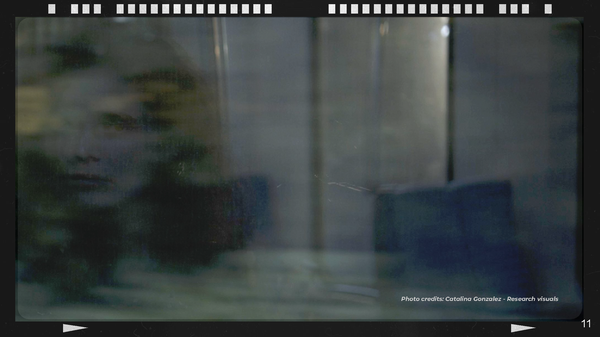

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

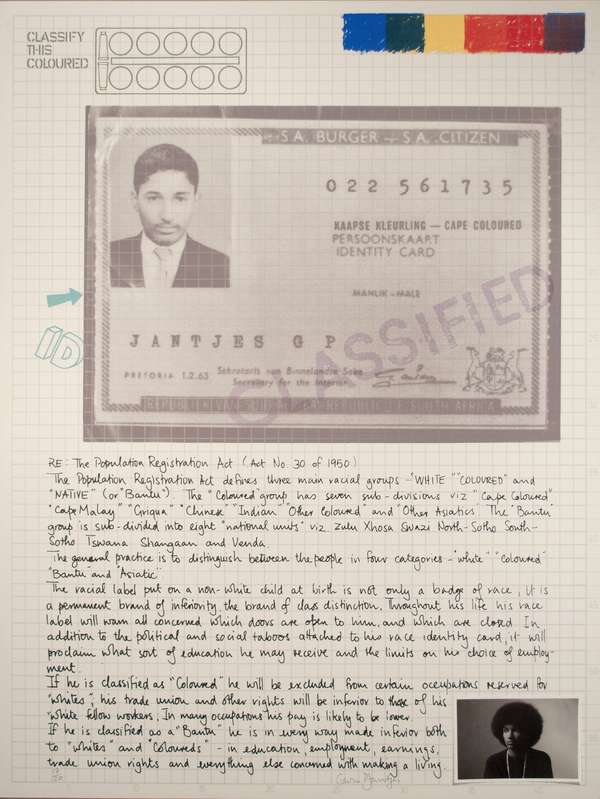

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

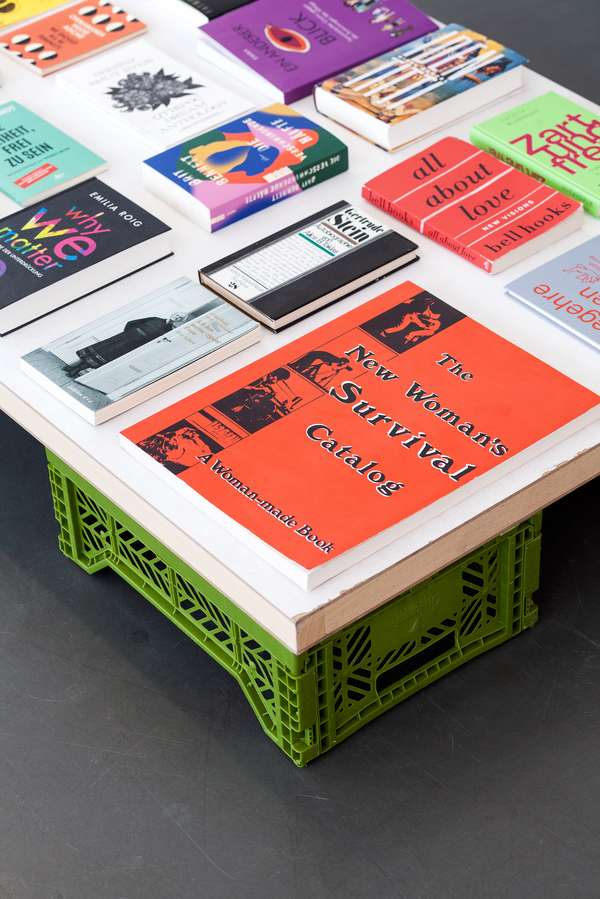

Extended Libraries

Extended Libraries

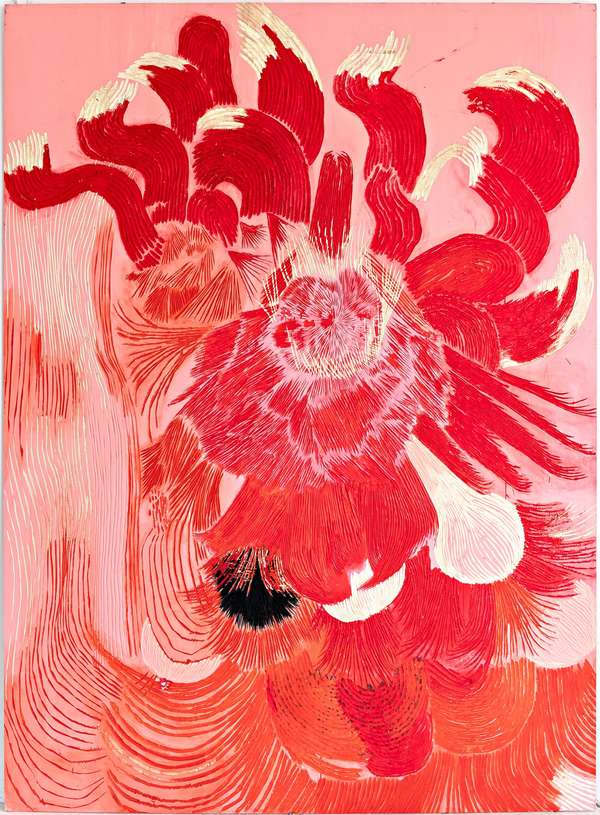

And Still I Rise

And Still I Rise

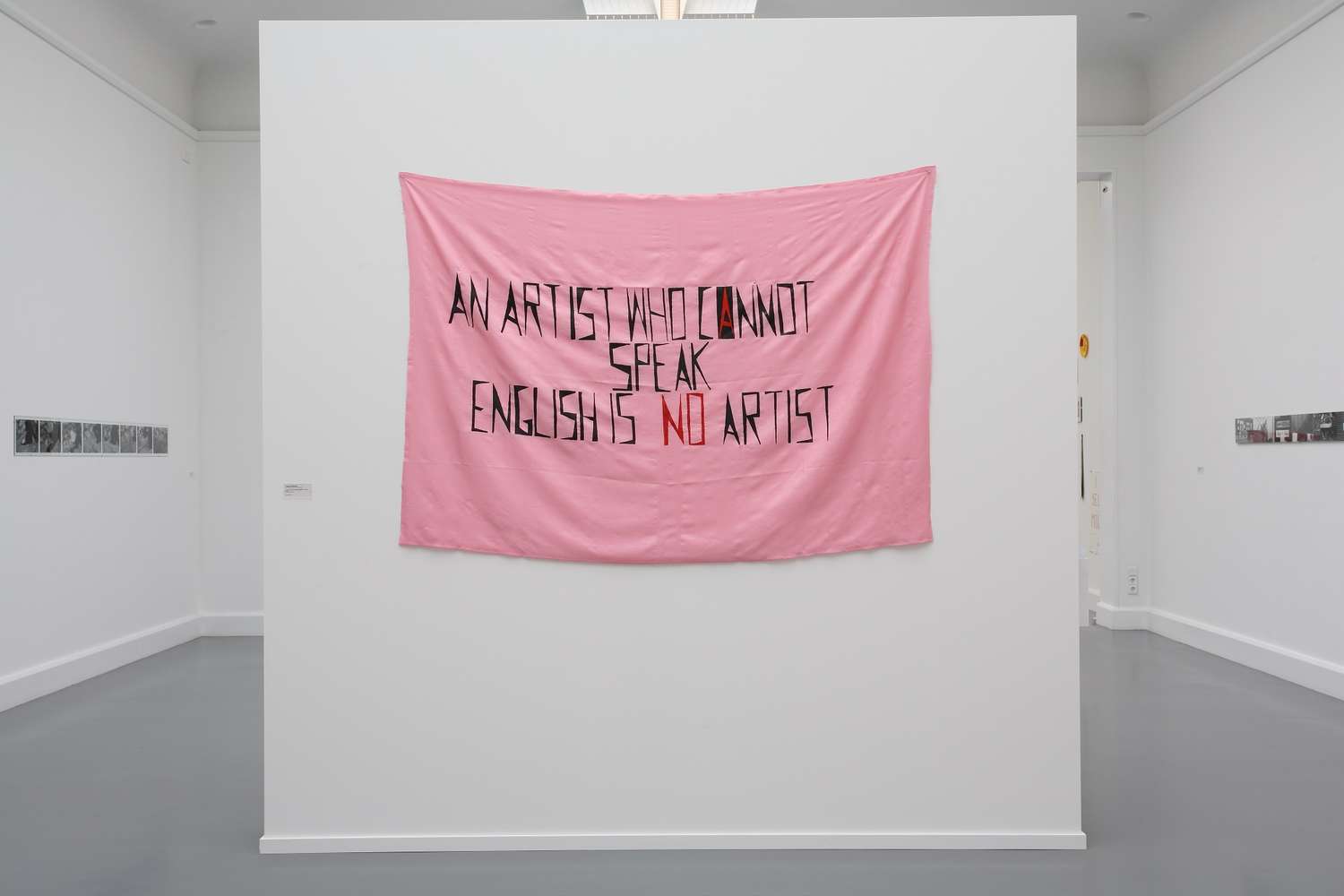

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

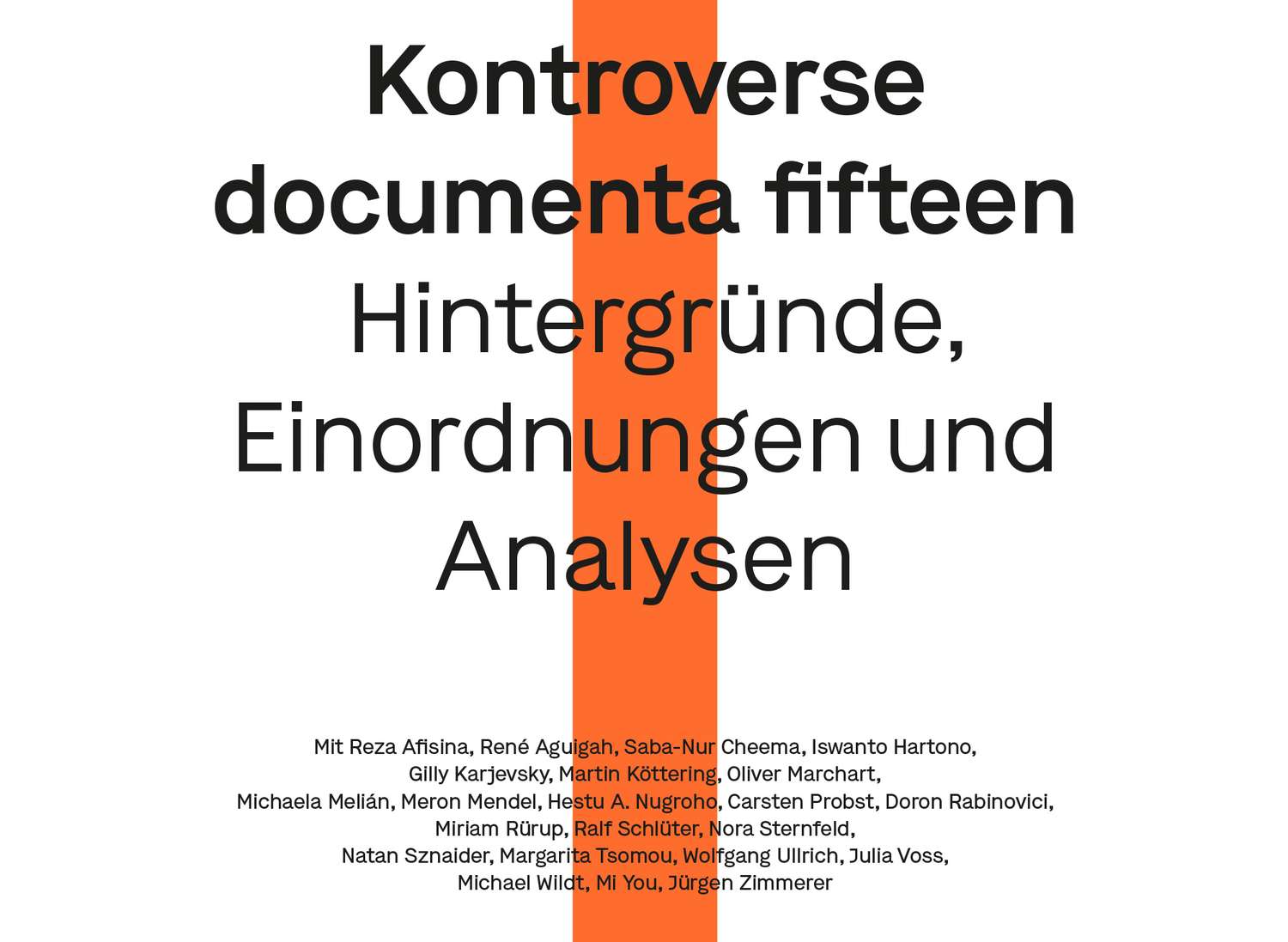

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

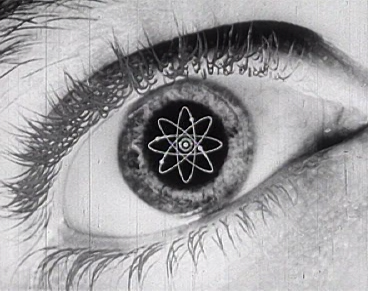

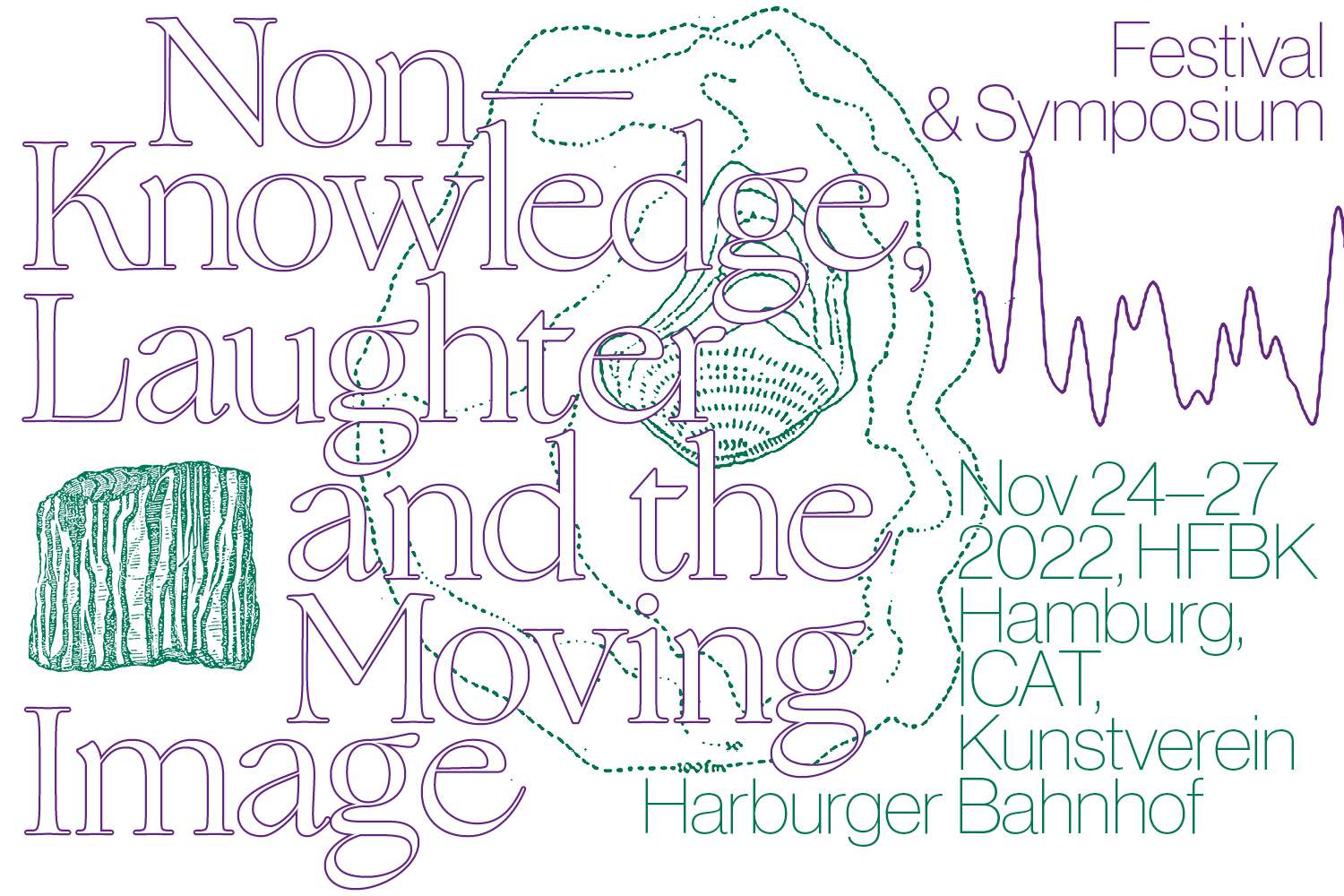

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

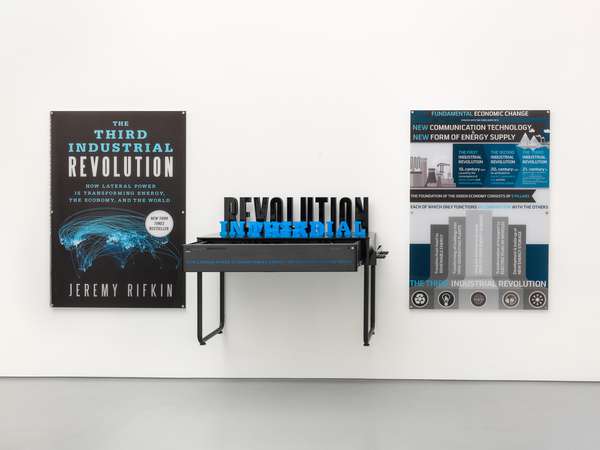

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

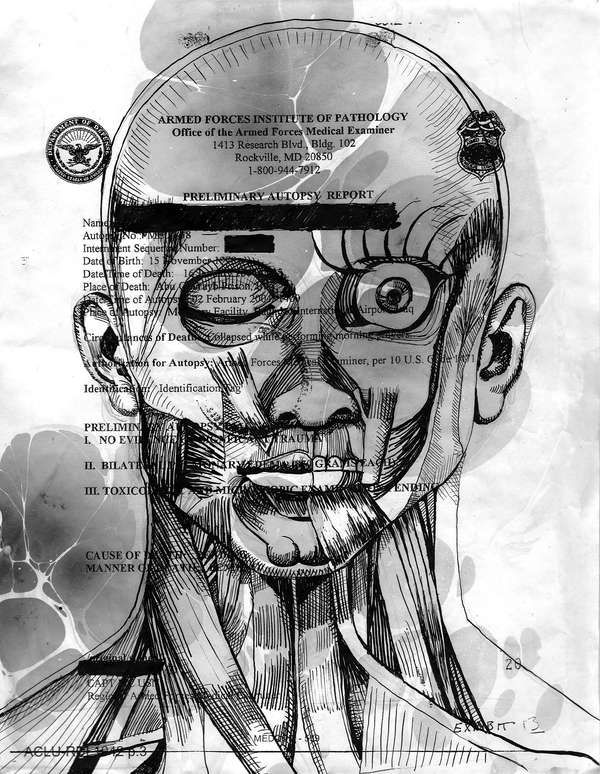

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

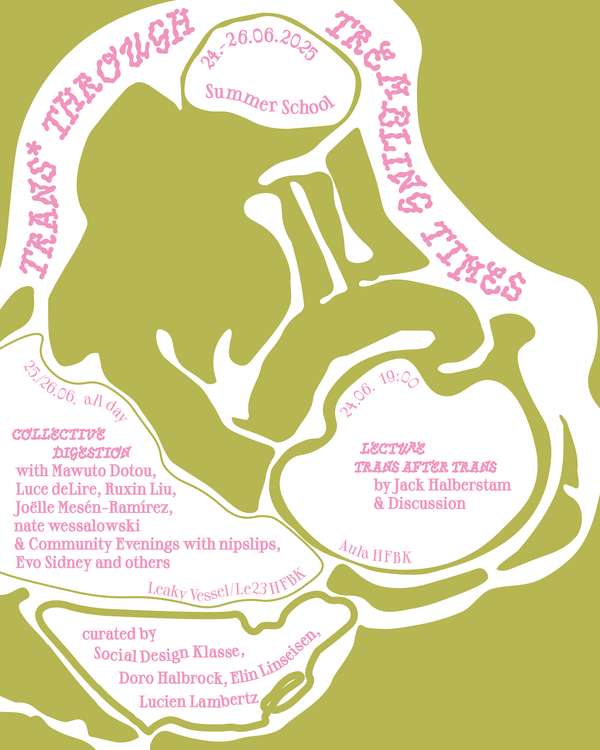

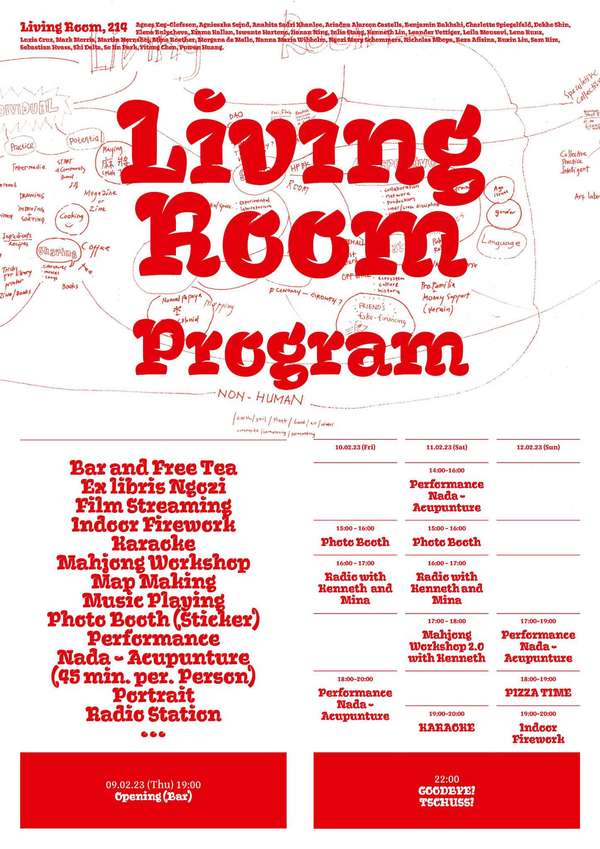

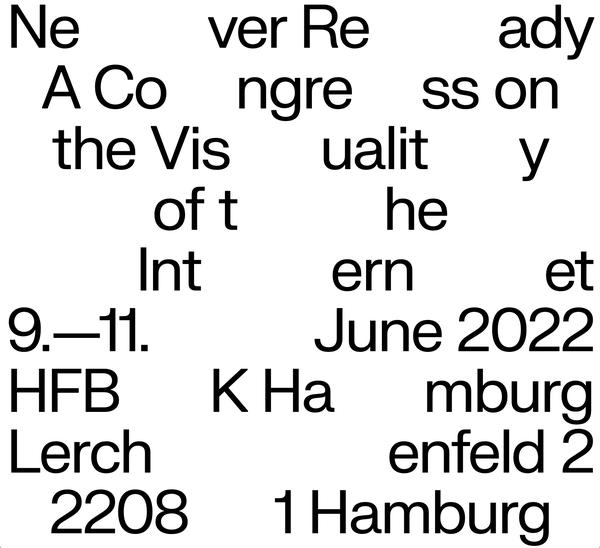

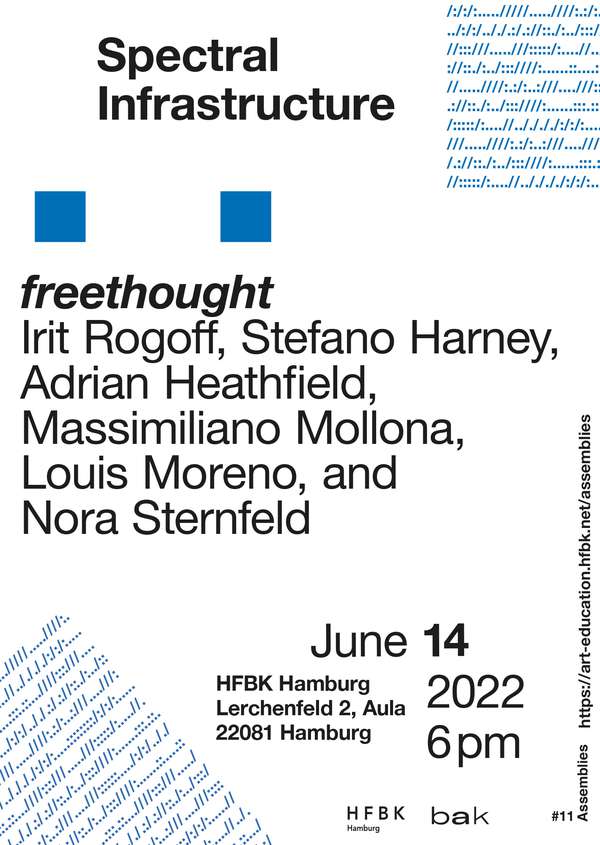

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

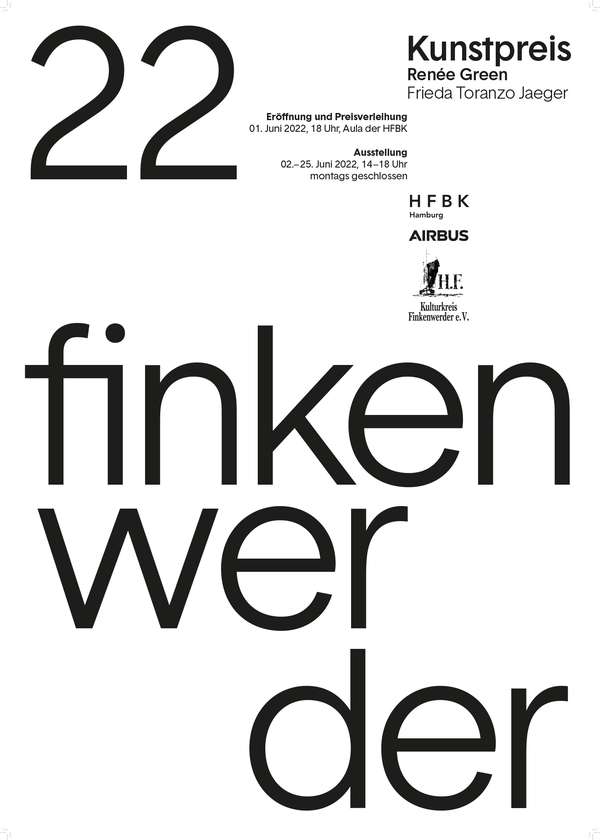

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

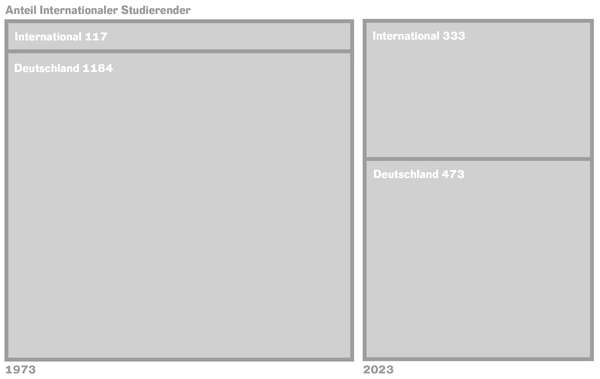

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

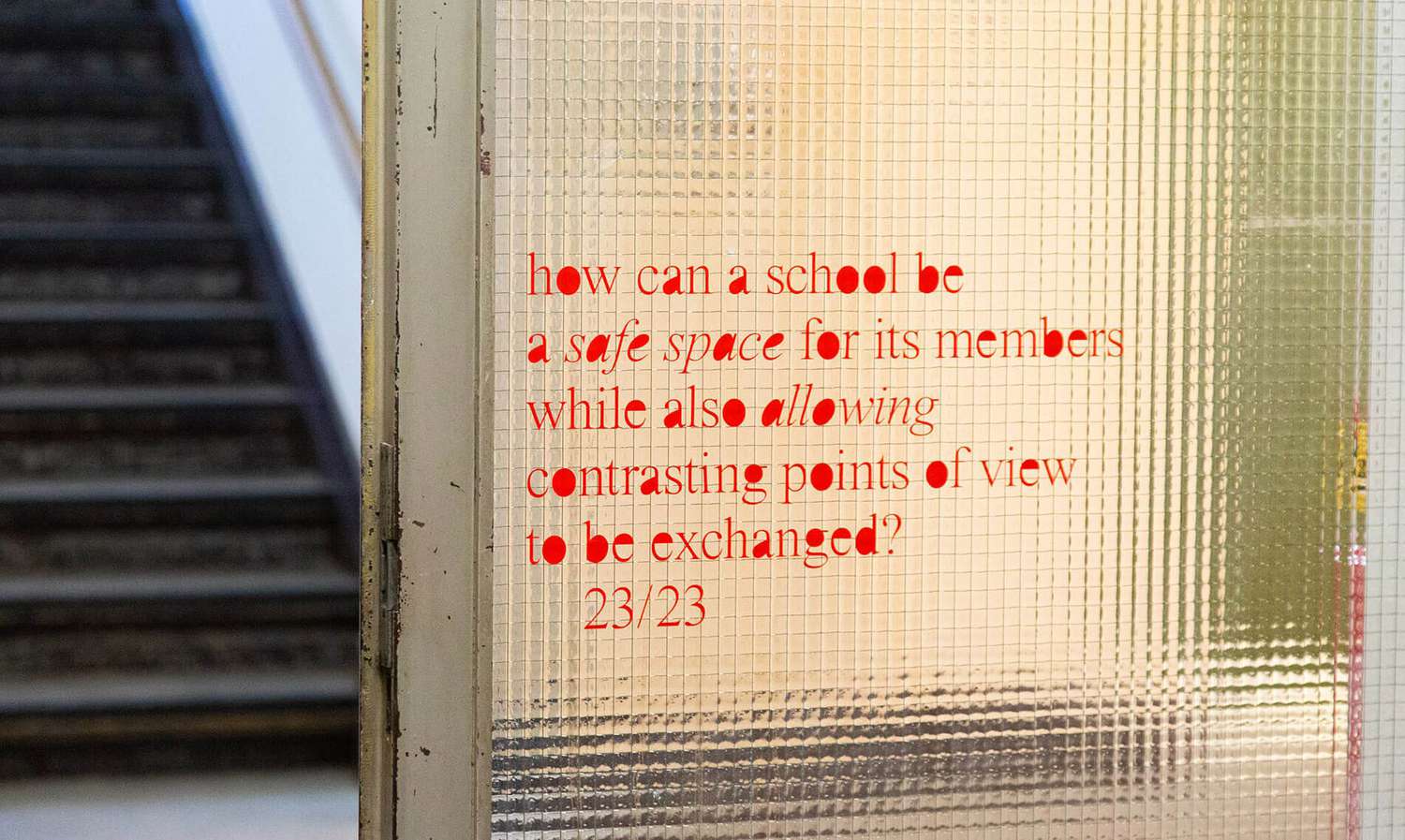

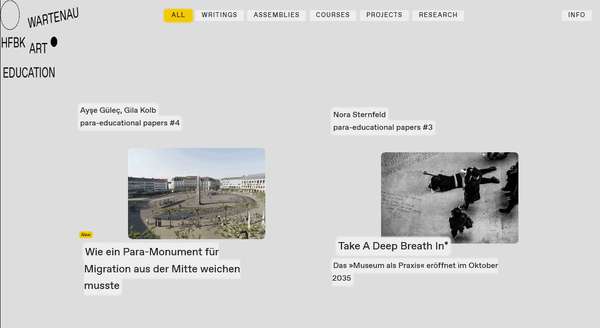

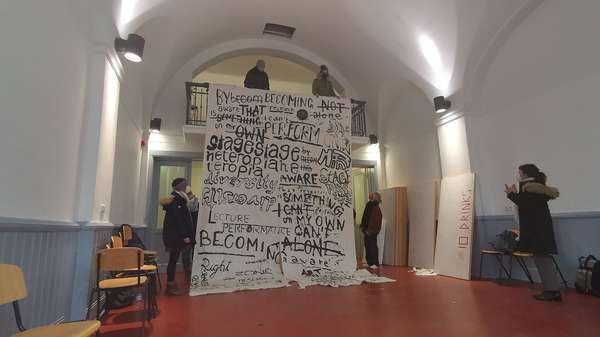

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

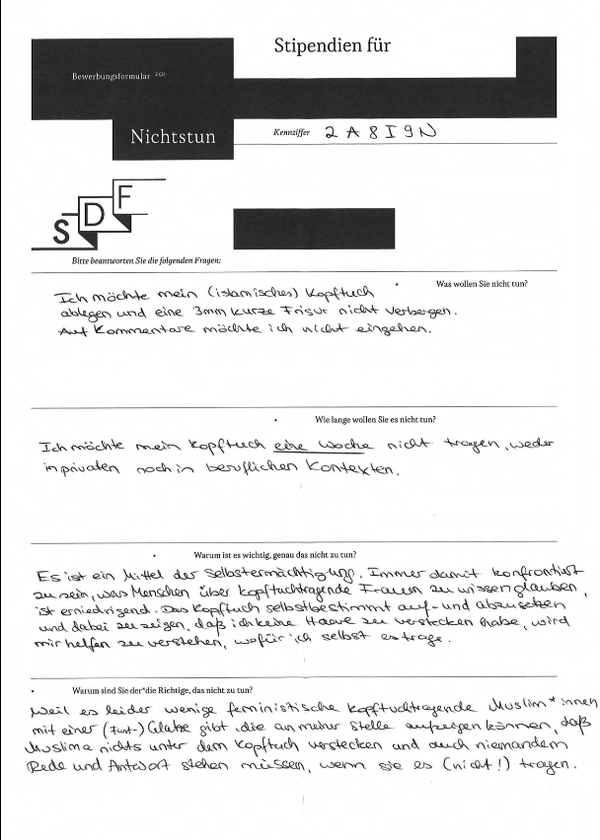

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

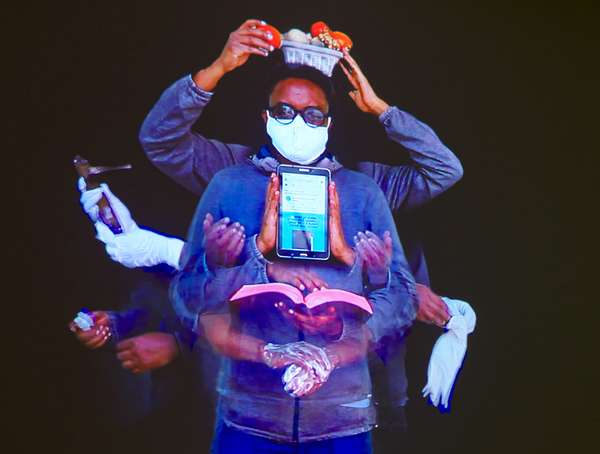

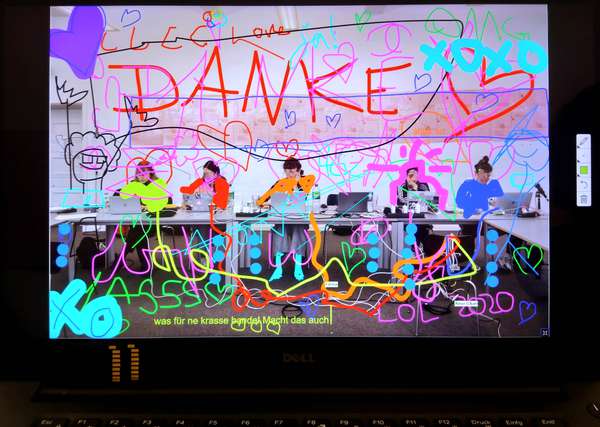

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

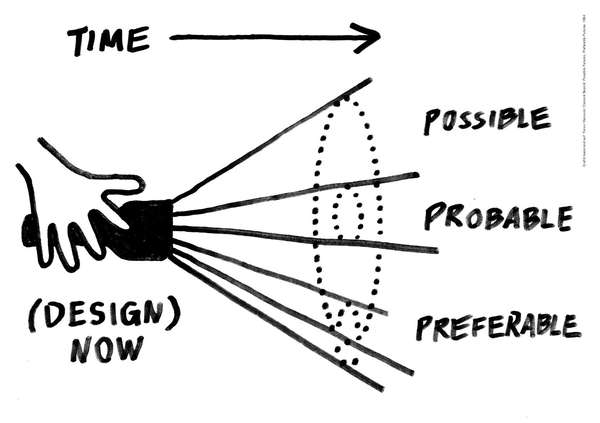

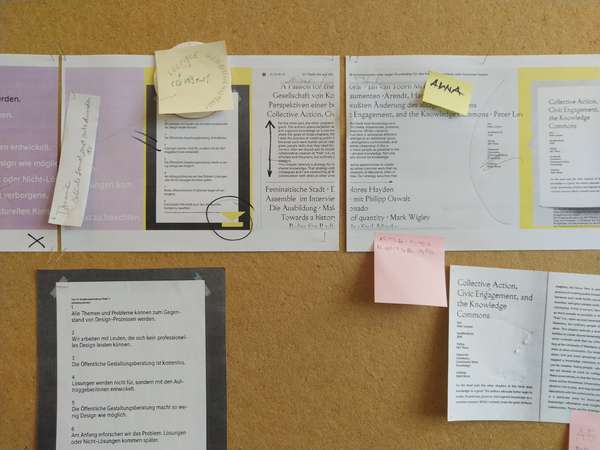

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?