Le Monde Problématique: Debattenrundschau vom 30. März

Willkommen zu meiner Debattenrundschau vom 30.03.2020!

Wer sich für die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Kunst- und Kulturbetrieb interessiert, der/die sei mal wieder auf die aktuelle Presseschau von Stefan Kobel verwiesen. Empfehlenswert auch sein Appell für eine deutlich weniger bürokratische staatliche Soforthilfe für Künstler*innen, nachzulesen bei Monopol.

Für Solo-Selbstständige soll es bis zu 9000€ für drei Monate geben, welche seit Ende letzter Woche hier beantragt werden können.

Wir erinnern uns: bevor die Kunstwelt vor ein paar Wochen in den Survival Mode umschaltete, drehten sich die dominanten Diskurse um Themen wie Gerechtigkeit, Repräsentation, Identitätspolitik und moralisch richtiges Handeln. Als diese in den letzten Jahren immer dominanter wurde, gerieten zunehmend jene künstlerische Praxen in die Kritik, welche sich moralischen Fragen gegenüber bewusst ambivalent verhielten oder gar moralische Grenzüberschreitungen zelebrierten. Einer der bekanntesten zeitgenössischen Vertreter einer solchen Praxis ist Jordan Wolfson, welcher vor allem durch seine aufwendig produzierten Roboter-Charaktere bekannt wurde. Dana Goodyear beschäftigt sich in ihrem Anfang März vom Magazin The New Yorker veröffentlichten Portrait des Künstlers also auch mit der folgenden Frage: „Can an artist who built a career on provocation survive a newly sensitive age?“

Kenny Schachter hat einen langen Text über den jungen Kunsthändler Inigo Philbrick geschrieben, mit welchem er nicht nur einige Jahre geschäftlich verbunden, sondern auch befreundet war. In seinem äußert kurzweiligen geschriebenen Stück, welches auf Vulture.com nachzulesen ist, beschreibt er Philbrick als außergewöhnlich talentierten Händler im Bereich des sogenannten Secondary Market, welcher nicht nur einen exzessiven Lebenswandel pflegte, sondern schließlich auch im großen Slil seine Kunden betrog: „[…] he was accused of selling art that wasn’t his to sell in elaborate transactions and trying to hide that even more elaborately. Philbrick, it seemed, was a mini-Madoff of the art world.“ Die geschäftliche Strategie Philbricks beschreibt Schachter folgendermaßen: „The art world is to some extent unregulated and not particularly transparent. There is no centralized database of artworks’ ownership and nothing resembling title with regard to a work of art, as with real estate and cars. […] Consequently, prices sometimes can be manipulated by the very well connected, who would be consistently selling and reselling the same works at increasing prices to an unwitting clientele or choreographing the selling of those works at auction to give the impression of ever-rising value.“ Schachters Text, erst vor zwei Wochen veröffentlicht, scheint im Licht der aktuellen Corona-Lage geradezu surreal; wie ein Bericht aus einer untergegangenen Welt, deren existenzielle Sorglosigkeit einem noch viel bizarrer erscheint, als es wohl noch vor vier Wochen der Fall gewesen wäre.

In eine ähnliche Kategorie fällt die Autobiographie des ehemaligen Kunsthändlers und verurteilten Betrügers Helge Achenbach, welche nun im Münchner Riva Verlag erschienen ist. Kito Nedo hat für news.artnet.com eine Rezenssion des Buches mit dem Titel „Helge Achenbach: Selbstzerstörung. Bekenntnisse eines Kunsthändlers“ verfasst. Besondere Enthüllungen darf der/die geneigte LeserIn allerdings nicht erwarten, so Nedo: „Prior to publication, Achenbach submitted the manuscript for review to a Berlin lawyer’s office (they are credited in the imprint), which probably did not contribute to the production of a detailed and revelatory book. So, it is little surprise that the author fails to reveal any shady backdoor dealings and refrains from calling out his former business partners.“

Die Art Basel Hong Kong musste auf Grund der Corona-Krise abgesagt werden, also wurde eine Online-Ausgabe der Messe konzipiert, um die Ausfälle der Aussteller ein wenig abzufedern. Monopol berichtete unter anderem über den Versuch und weiß zu berichten, dass die internationalen Großgalerien durchaus Verkäufe erzielen konnten.

Wie es deutschen GaleristInnen und KünstlerInnen in der Krise geht und wie sie mit ihr umgehen, beschreibt Kito Nedo in seinem mit zahlreichen O-Tönen bestückten Beitrag für die Süddeutsche Zeitung.

Der Galerist Johann König setzt in der aktuellen Situation voll auf Social Media Präsenz. In einem kurzen Interview mit Laura Lewandowski, welches auf der Website des Magazins Business Punk veröffentlicht wurde, beschreibt er die von der Corona-Krise ausgelöste Unsicherheit als energetisierende Erfahrung: „Mich energized das total. Ich habe angefangen, auf Instagram mit anderen Künstlern über Arbeiten zu reden, die in meinem Atelier präsentiert sind und woran diese Künstler gerade so arbeiten. Ich habe auch angefangen, Open Calls mit jungen und noch unbekannten Künstlern zu machen, um zu sehen, was es noch zu entdecken gibt. Auf die Idee wäre man sonst bestimmt auch gekommen, aber man hätte sich außerhalb dieser Isolation vielleicht nicht getraut es zu machen. Dadurch bietet die Isolation neue Möglichkeiten und macht auch irre Spaß.“

Dazu passend: ein Artikel von Tim Schneider mit dem sprechenden Titel „What Actually Works When It Comes to Selling Art Online? Successful Early Adopters Share 5 of Their Business Secrets“, veröffentlicht auf news.artnet.com.

Der Naturwissenschaftler Johannes Vogel, unter anderem Generaldirektor des Berliner Naturkundemuseums, bezeichnet die Corona-Pandemie in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel als eine Katastrophe, welche auch durch die rücksichtslose Ausbeutung der Natur durch den Menschen verursacht wurde. Der Erreger sei vermutlich von einem Wildtier auf den Menschen übergesprungen, habe also eine Artgrenze überwunden. Der globale, oft illegale Handel mit solchen Wildtieren begünstige solche fatalen Infektionen. Er schreibt: „Das Wirtschafts- und Wertesystem, das auf der Ausbeutung der Natur, ihrer nicht-nachhaltigen Nutzung beruht, wird scheitern. Jetzt wissen wir es sogar in der westlichen Welt: Ganz gleich, ob das neue Coronavirus nun über Schuppentiere, Fledermäuse oder andere Kreaturen zum Menschen kam, wir müssen neu definieren, wie wir uns zur Natur stellen. Es ist an Zeit zu begreifen, der Mensch ist und bleibt Teil der Natur und ist für sein Überleben elementar auf sie angewiesen.“

Maria Wöhr kritisiert in der linken Wochenzeitung Jungle World die vielfältigen Bedenken von politisch links bzw. fundamental antikapitalistisch eingestellten Zeitgenossen gegen die überall auf der Welt eingeführten Beschränkungen der persönlichen Freiheit als verantwortungs- und rücksichtslos gegenüber jenen Bevölkerungsgruppen, welche besonders von den gesundheitlichen Folgen des Virus bedroht seien. Sie führt dabei zahlreiche publizistische Beispiele aus den letzten Wochen an, wobei die von ihr kritisierten Kommentare zur Krise alle bis Mitte März veröffentlicht wurden (Gut möglich, dass sich bei einigen der KommentatorInnen in der Zwischenzeit ein Bewusstseinswandel eingestellt hat – die Geschwindigkeit, mit der die Entwicklungen der letzten Wochen voranschritten, führt fast zwangsläufig zu einem kognitiven Delay). Einige der von der Autorin zitierten Kommentare sind wirklich interessant, so z.B. jener von Fatma Aydemir aus der TAZ vom 11. März. Darin drücke die Autorin „ganz unverhohlen ihre Freude über das Coronavirus aus, in erster Linie aus antirassistischen Gründen: ‚Vielleicht ist diese Krise das Beste, was Europa passieren konnte‘, denn das Virus treffe im Gegensatz zu Rassismus nicht nur marginalisierte Gruppen. Quarantäne und Isolation erachtet Aydemir als ausgezeichnete Gelegenheit für die Europäer, ihre Privilegien zu reflektieren. Für diejenigen, die nun ohne Einkommen aus ihrem eh schon prekären Jobs vor existentiellen Geldproblemen stehen, stellt sich freilich die Frage, welche Privilegien das sein sollen.“ Wöhrs Fazit zu all den von ihr zitierten Einschätzungen der Corona-Pandemie: „Linke, die dem Massensterben in überfüllten italienischen Krankenhäusern noch irgendwelche Chancen abgewinnen wollen, haben sich nicht nur moralisch komplett disqualifiziert, sondern stellen auch unter Beweis, dass ihnen jegliche Idee abhandengekommen ist, wie eine vernünftig eingerichtete Gesellschaft zu schaffen sei.“

Homeoffice ist eins der Schlagwörter der Stunde. Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und dennoch betriebliche Abläufe aufrecht zu erhalten, werden Millionen Menschen dazu angehalten, von Zuhause aus zu arbeiten. In ihrem Beitrag für ze.tt beschreibt Jessica Wagener die aktuelle Situation und erörtert Chancen und Risiken dieser nun unter Zwang verbreiteten Arbeitsform. Sie schreibt: „Arbeit im Homeoffice geht durchaus mit diversen Herausforderungen einher: das Verwischen der Grenze zwischen privat und beruflich, soziale Isolation, keine ausreichenden Erholungsphasen, Kommunikationsprobleme, technische Schwierigkeiten, Datenschutz – um nur einige zu nennen.“ Künstler*Innen dürften einige der Punkte wohlbekannt vorkommen.

Ein sehr schönes Interview zum Thema „Humor in Krisenzeiten“ hat die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht. Darin spricht Selma Badawi mit dem Züricher Soziologen Jörg Räwel über die Funktion von Humor in der aktuellen Situation, aber auch darüber hinaus. Ein Beispiel: „[Räwel:] […] Humor ist das Antidot zur Moral, die ja eher unmittelbar und unüberlegt auf ein Ereignis reagiert. Für Humor dagegen braucht man Zeit und Distanz. Humor ermöglicht Abstand.“ Eine später von Räwel genanntes Charakteristikum von Humor ähnelt stark dem aus der Kunst bekannten Konzept des „l‘art pour l‘art“: „Charakteristisch beim Humor ist, dass er gewissermaßen selbstgenügsam ist. Ich habe ja schon gesagt, dass Humor durch Reflexion alternative Perspektiven auf ein Thema eröffnet. Und diese Perspektiven erzeugt er um der Alternativität selbst willen.“ Dies biete in Krisenzeiten eine besondere Chance, so der Autor: „In diesen Zeiten können wir uns nicht darauf verlassen, dass Politik, Wirtschaft oder Gesundheitssystem uns sichere Perspektiven oder Lösungen anbieten. Insofern gehört Humor mit seiner Möglichkeit, neue, kreative Perspektiven zu erzeugen, die aber hinsichtlich ihres unmittelbaren Problemlösungspotenzials sinnlos erscheinen, zum Handwerkskasten der Gesellschaft, um mit Krisen zurechtzukommen.“

Angesichts der deutlich erhöhten Menge an Zeit, die nun viele Menschen in den eigenen vier Wänden verbringen müssen, erinnert Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung an die Zeit des sogenannten Biedermeier: „Damals, im frühen 19. Jahrhundert nach dem Ende der napoleonischen Kriegswirren und angesichts einer ersten Ahnung global beunruhigender Fliehkräfte, entwickelte sich die Tugend des Privatisierens. Hausmusik, Literatur, Kulinarik, Spiel und die genau in dieser Zeit erblühende Wohnkultur formulierten lange vor dem Phänomen des ‚Cocooning‘ erste Antworten auf eine zunehmend als desorientiert empfundene Welt.“

Einige philosophische Betrachtungen zur Langeweile stellt Björn Hayer in einem Essay an, welche auf Zeit Online veröffentlicht wurde. „Bis in die Neuzeit hinein hatte sie einen eher schlechten Stand“, so der Autor. „Insbesondere mittelalterlichen Kirchenlehrern wie Thomas von Aquin gilt sie als Inbegriff der Gottesferne. Trägheit als Ausdruck des Totschlagens der Zeit wird unter dem Begriff der Acedia als mangelndes Bemühen um die Liebe des Allmächtigen subsumiert. Andere verstehen später die ungenützte Zeit als Betrug an der menschlichen Vernunft. Der Kopenhagener Denker Søren Kierkegaard empfindet sie als ‚grauenhaft‘. Arthur Schopenhauer, der Hohepriester des philosophischen Pessimismus, gewahrt in ihr gar die völlige Nichtigkeit des Daseins.“ Der Autor erkennt in ihr aber auch ein großes Potential: „Erst dem Nichts der schwerfälligen Zeit entspringt der Funken für Kreativität. Langeweile lehrt uns, gedankliche Abwege zu gehen und im Entgleiten des Bewusstseins auf bislang nicht wahrgenommene Zonen unserer Vorstellungswelt zu stoßen. Statt Fixierung charakterisiert sie die Entgrenzung, bestenfalls hin zur Muse.“

Immer häufiger wird auch auf die sozialen Kosten der weitreichenden Kontaktverbote und Isolationsmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie hingewiesen, welche weniger offensichtlich sind als die ökonomischen Folgen, aber dennoch ein wesentlicher Faktor sind, um die Verhältnismäßigkeit der Bekämpfungsmaßnahmen abzuwägen. So leiden Menschen mit psychischen Problemen wie Angststörungen und Depressionen häufig besonders unter Kontaktverboten; erwartet wird ein Anstieg der Selbstmordrate ebenso wie erhöhte Fallzahlen im Bereich der häuslichen Gewalt. Noch stärkeren sozialen Stress als jenen, welchen die allgemein gültigen Beschränkungen auslösen können, erfahren Personen, die in Quarantäne ausharren müssen.

Ein Artikel auf wired.com widmet sich den besonderen Herausforderungen extremer sozialer Isolation und lässt diverse Experten zu Wort kommen, welche die Auswirkungen solcher Situationen auf Körper und Geist erforscht haben. Zusätzlich gibt es konkrete Tipps im Umgang mit Quarantäne-Situationen. Zu Beginn des Artikels heißt es: „If you do end up quarantined due to the spread of Covid-19, the extended period of isolated-yet-never-alone confinement you’d be facing has more in common with shipping out to an Antarctic research station, a submarine, or the International Space Station than it does with your domestic daily grind. If you want to come out of it with your relationships and sanity intact, it’s time to start preparing for your mission.“

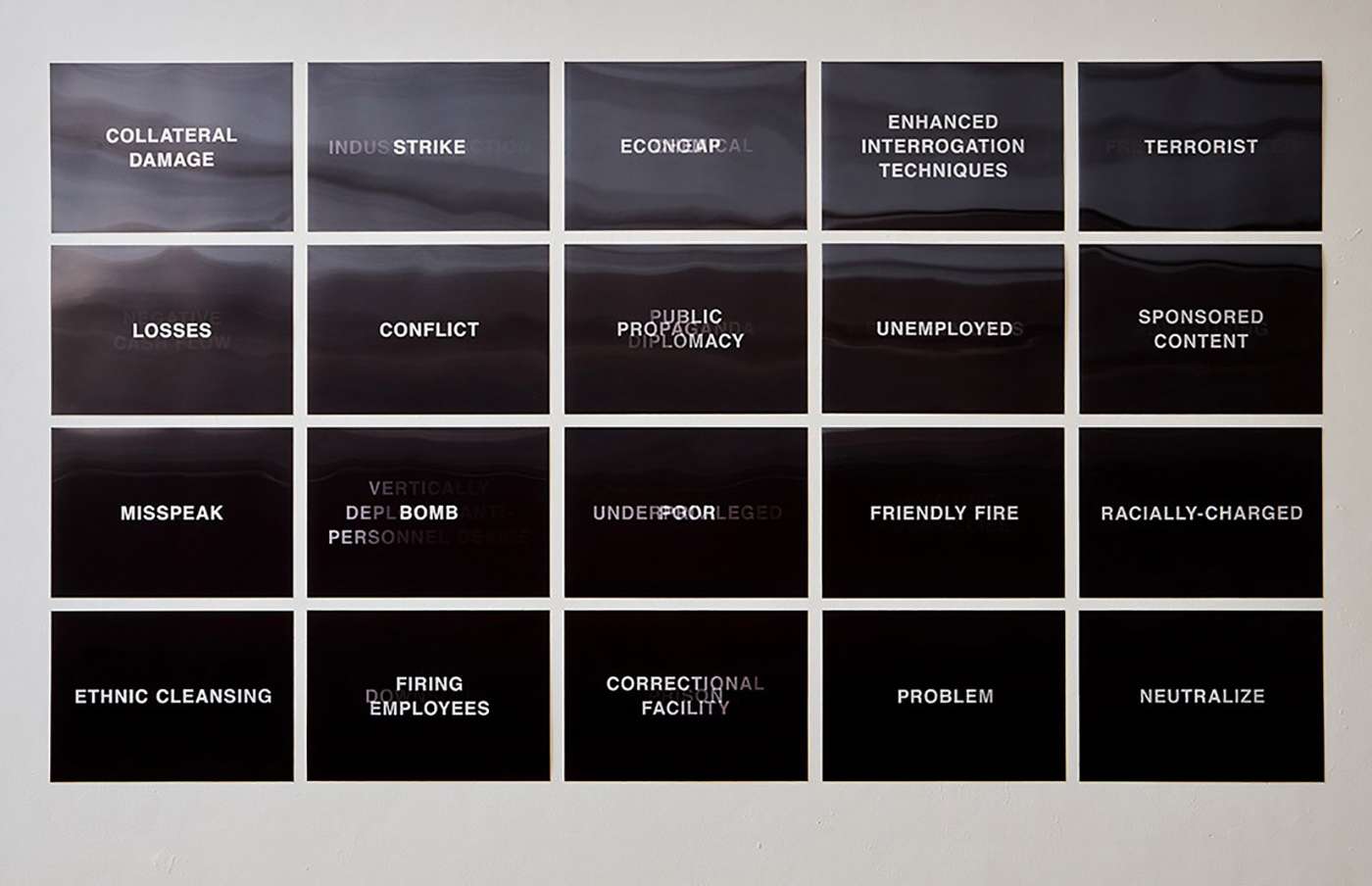

Die sprachlichen Bilder, welche zur Beschreibung der aktuellen Lage herangezogen werden, haben einen wichtigen Einfluss auf die Wahrnehmung der Situation. Darauf hat nun der Schriftstellerverband PEN hingewiesen. Konkret kritisierte er den Begriff des „Social Distancing“, welcher durch den präziseren Ausdruck „Körperliche Distanz“ ersetzt werden sollte. Gabi Wuttke erörtert mit dem Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch in einem Beitrag für Deutschlandfunk Kultur, inwiefern es wichtig sei, genau auf die Verwendung von Sprache zu achten. So erläutert Frau Wuttke in ihrer Anmoderation die Aufforderung von PEN folgendermaßen: „Die Schriftstellervereinigung will ausdrücklich nicht jede Wort auf die Goldwaage legen, aber anmerken, den differenzierten Begriff ‚körperliche Distanz‘ zu nutzen, sei wichtig und richtig, um zu unterstreichen, wie wichtig die soziale Nähe von Kooperation und Verantwortung füreinander ist, warum Sprache auch jetzt weder verlottern noch unscharf sein sollte.“ Auch Stefanowitsch plädiert für einen sorgfältigen Sprachgebrauch in der Krise. Die Schnelligkeit der Entwicklungen in der Krise erzeuge eine große Verunsicherung, in der völlig unüberlegt bestimmte Sprachfiguren übernommen würden: „In dieser Überwältigung haben wir eine ganze Reihe von Phrasen ganz schnell in unseren Alltagsgebrauch genommen, über die wir gar nicht gut nachgedacht haben und über die wir sicher diskutieren müssen, weil die uns natürlich jetzt ganz bestimmte Perspektiven auf das Thema vorgeben.“ Zu den Begriffen „Kontaktverbot“ und „Ausgehsperre“ bzw. „Ausgehverbot“ bemerkt er später, im weiteren Verlauf des Gesprächs: „Das sind wirklich Vokabeln, als ob wir sprachlich schon den Notstand ausgerufen hätten hier, obwohl wir ihn rechtlich noch gar nicht ausgerufen haben. Wie wir uns sprachlich im Prinzip auch hier an diese unglaubliche Brutalität so schnell gewöhnen, das macht mir auf jeden Fall natürlich Sorgen, denn die Art, wie wir über Dinge sprechen, die beeinflusst immer auch die Art, wie wir darüber nachdenken.“

Eines der merkwürdigsten Symptome der Corona-Krise in Deutschland ist die extrem gestiegene Nachfrage nach Klopapier. Violetta Simon versucht in ihrem Beitrag für die Süddeutsche Zeitung dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Einen rationalen Grund findet sie nicht, allerdings deute vieles auf eine Art selbst erzeugter Panik, so die Autorin – die leeren Regale suggerierten einen Mangel, der ohne die ängstlichen Massenkäufe gar nicht existieren würde: “Somit erzeugt also weniger die unmittelbare Bedrohung den Mangel, sondern die Angst davor. Die Angst vor einem Mangel, den wir erst durch unser Handeln auslösen, weil wir mehr kaufen, als wir brauchen. Wer deshalb leer ausgeht, fühlt sich spätestens jetzt beunruhigt. So wird aus den Erscheinungen einer irrationalen Angst plötzlich ein konkreter Grund zur Panik.“

Johannes Bendzulla

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

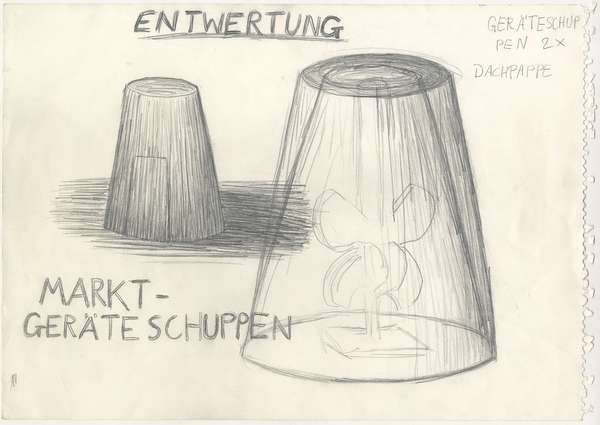

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

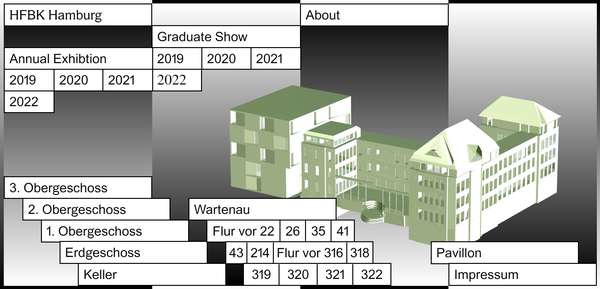

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

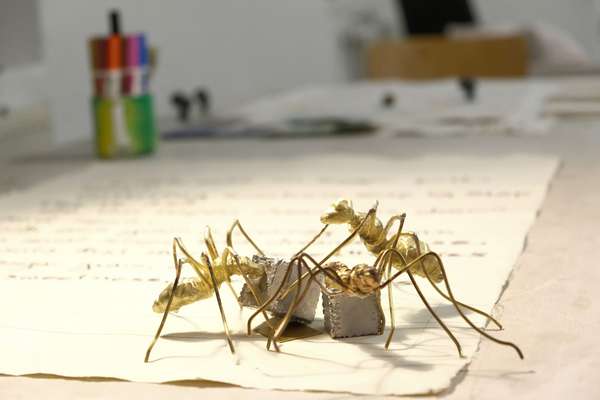

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

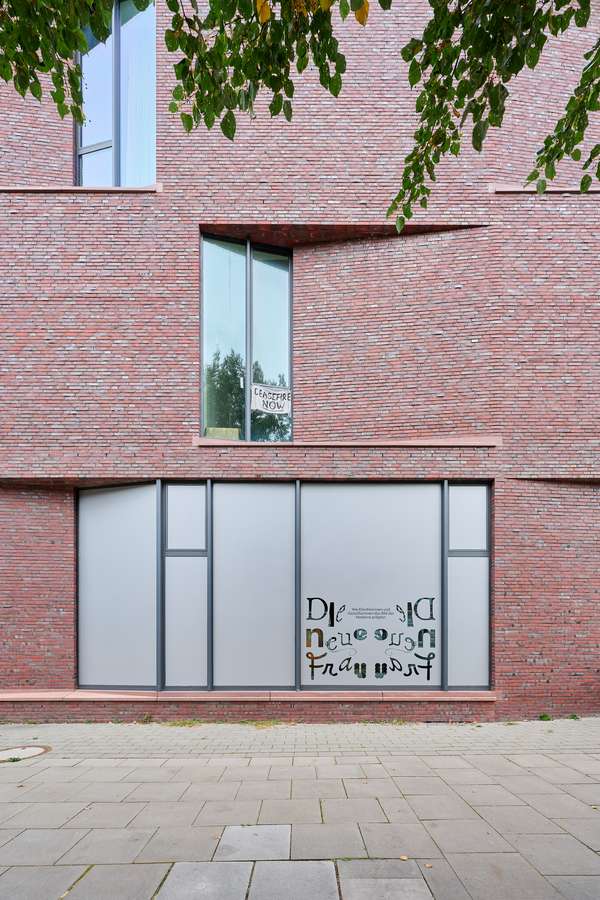

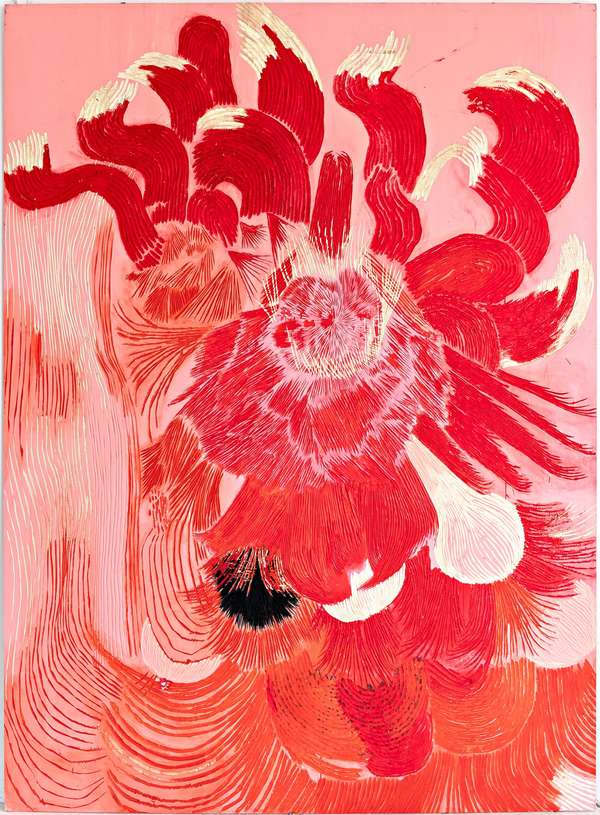

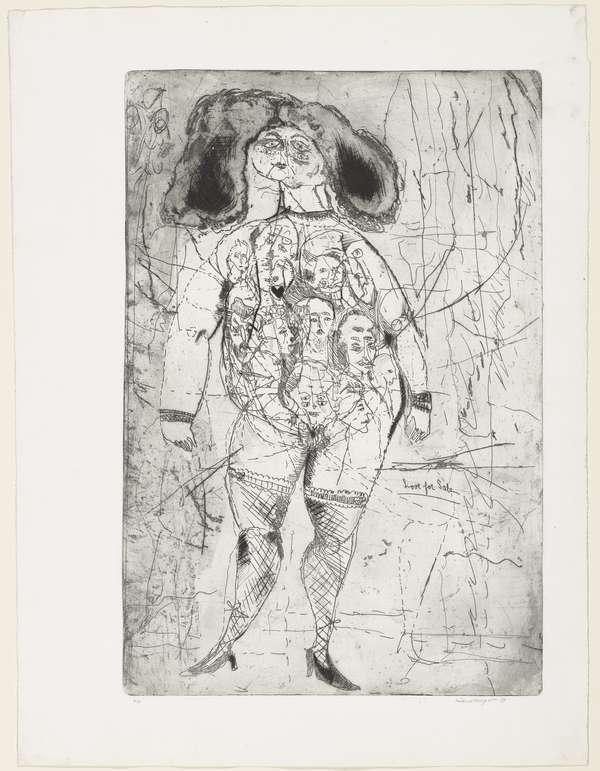

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

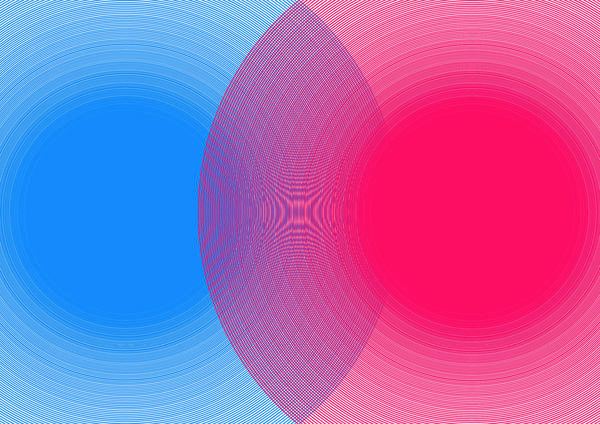

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

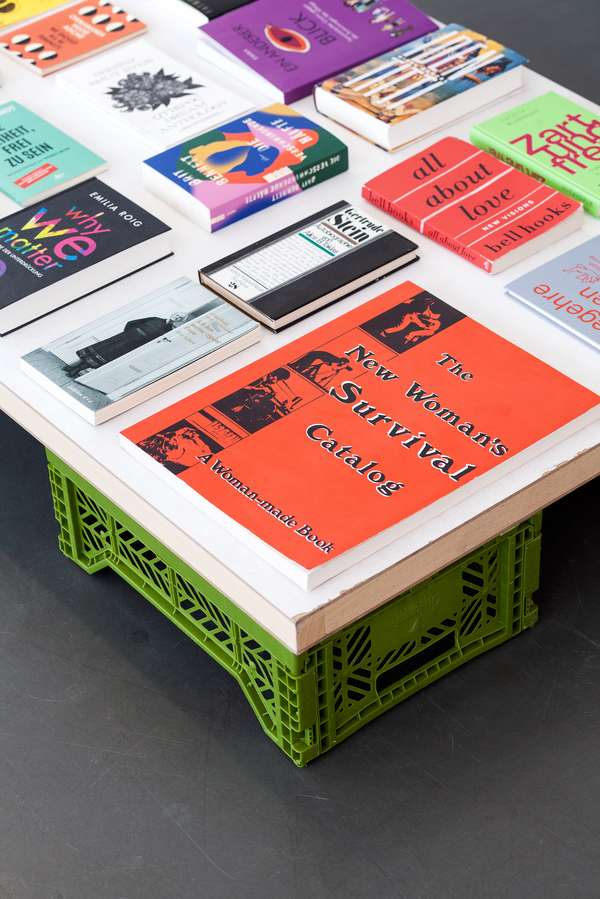

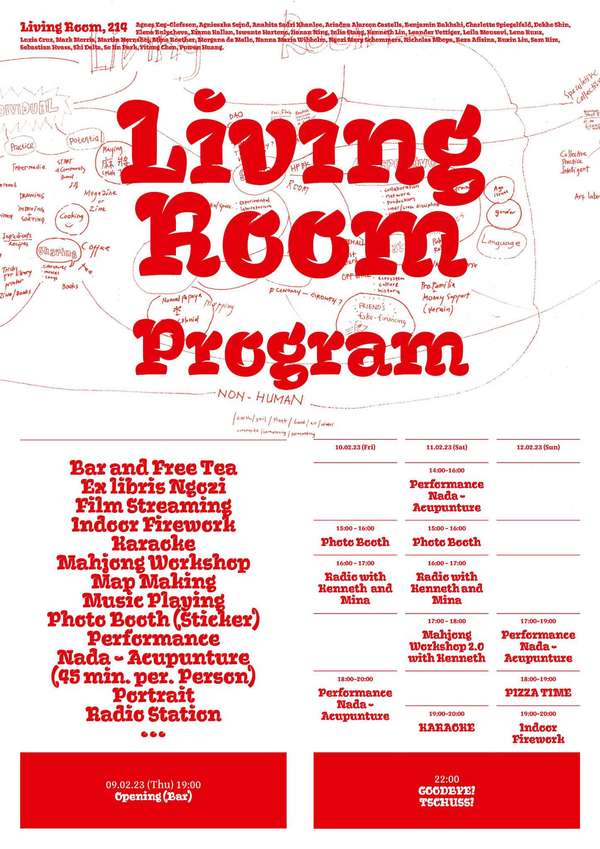

Extended Libraries

Extended Libraries

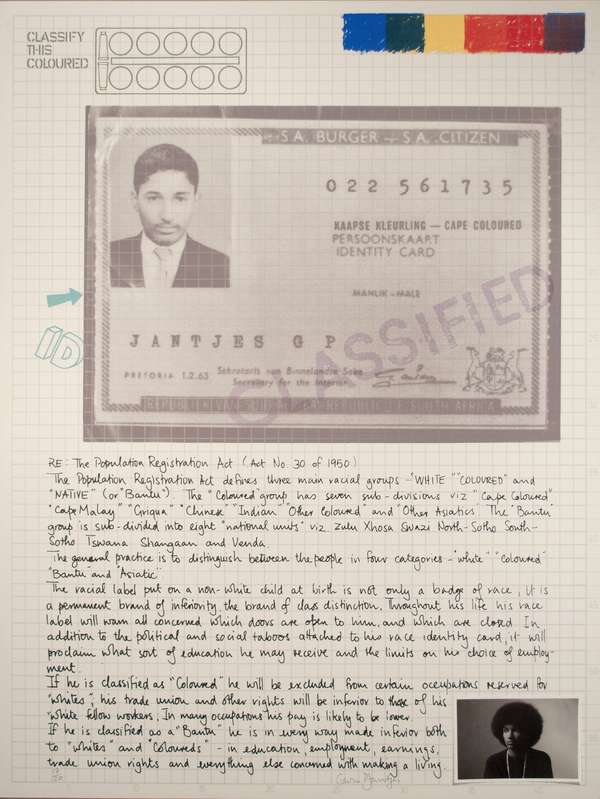

And Still I Rise

And Still I Rise

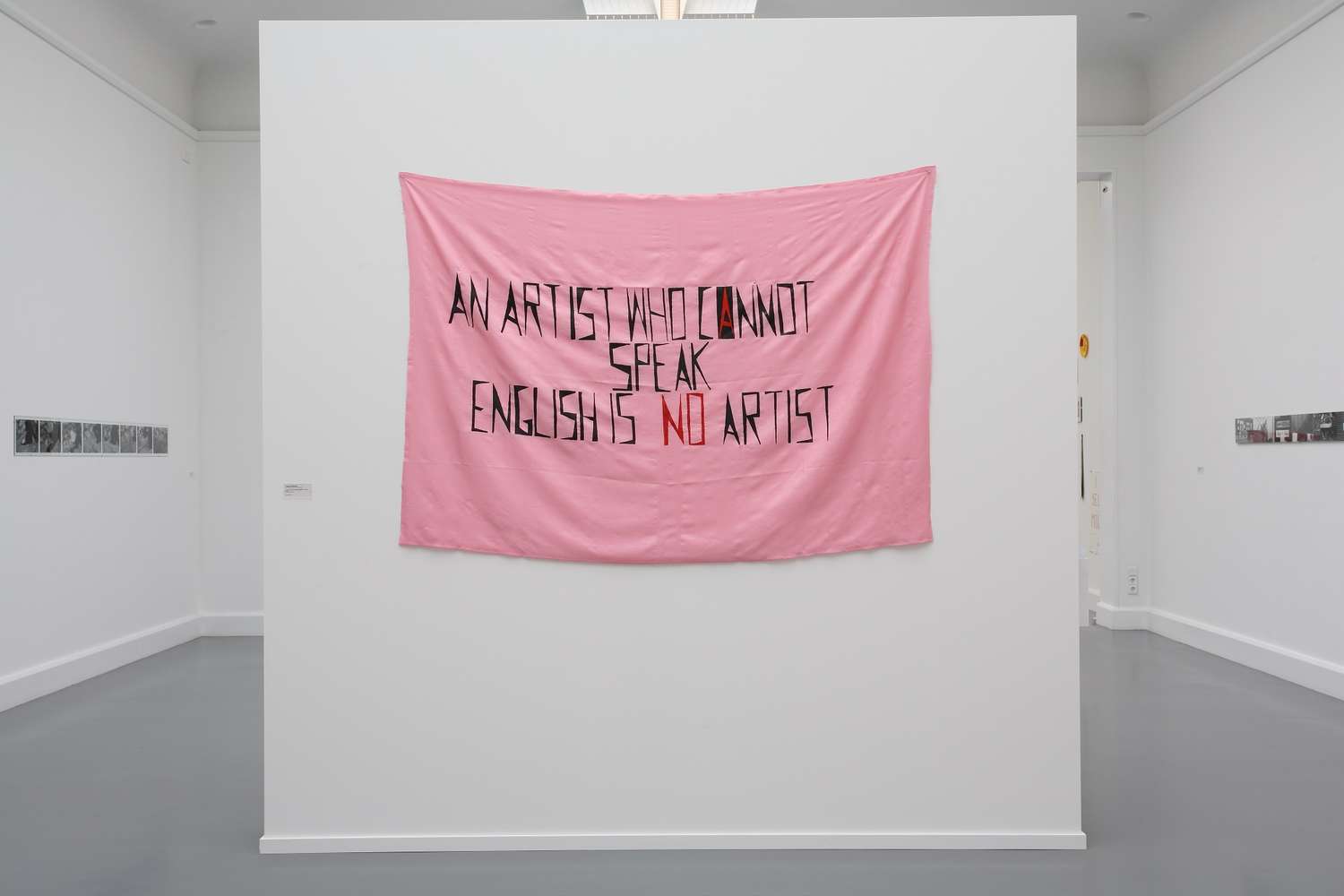

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

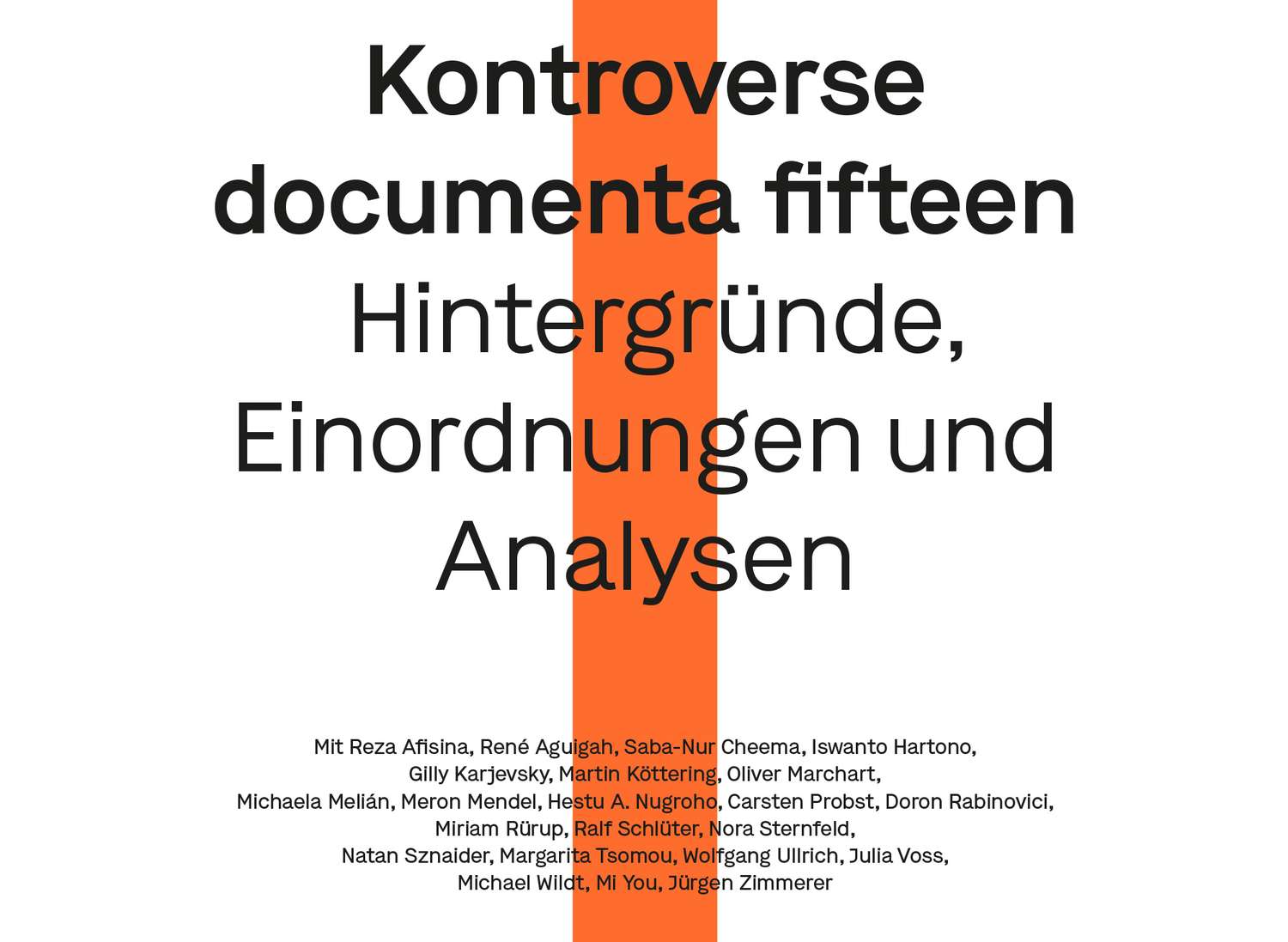

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

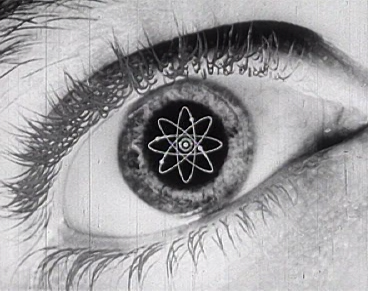

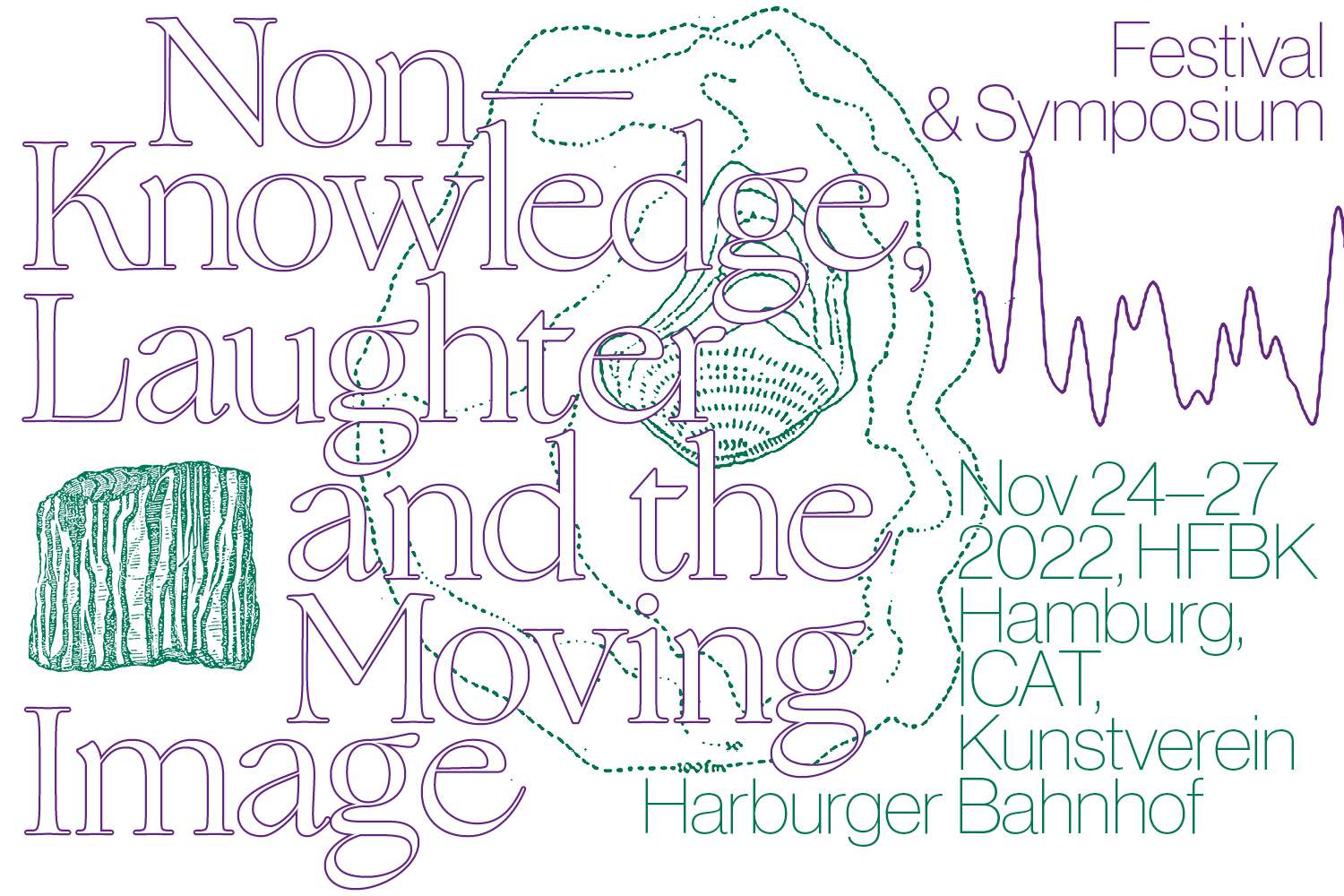

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

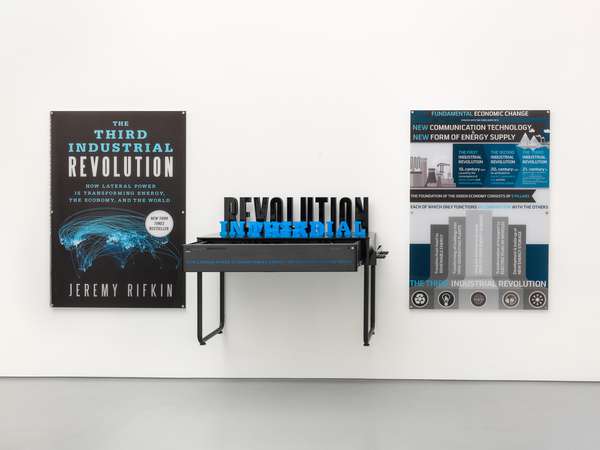

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

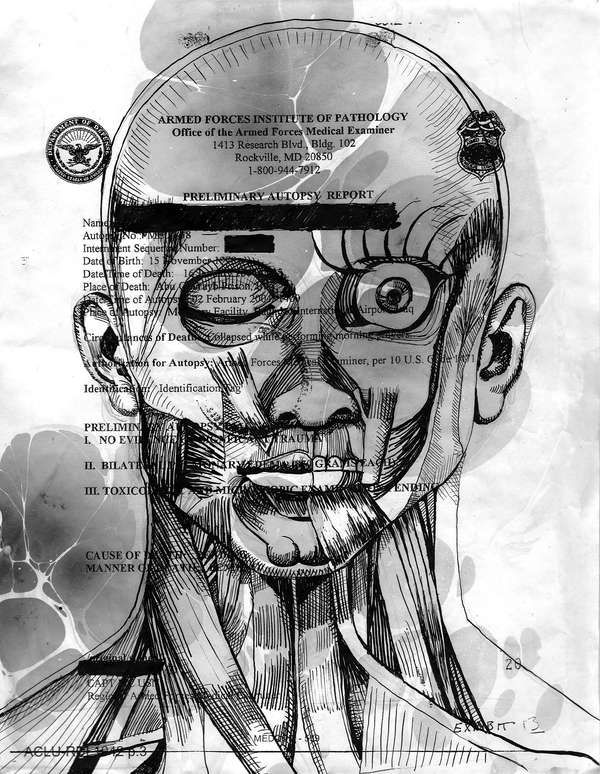

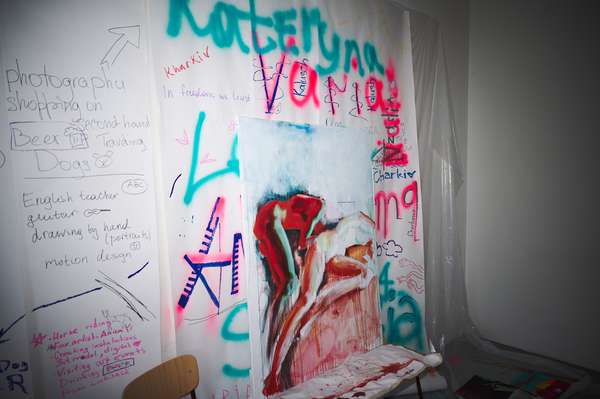

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

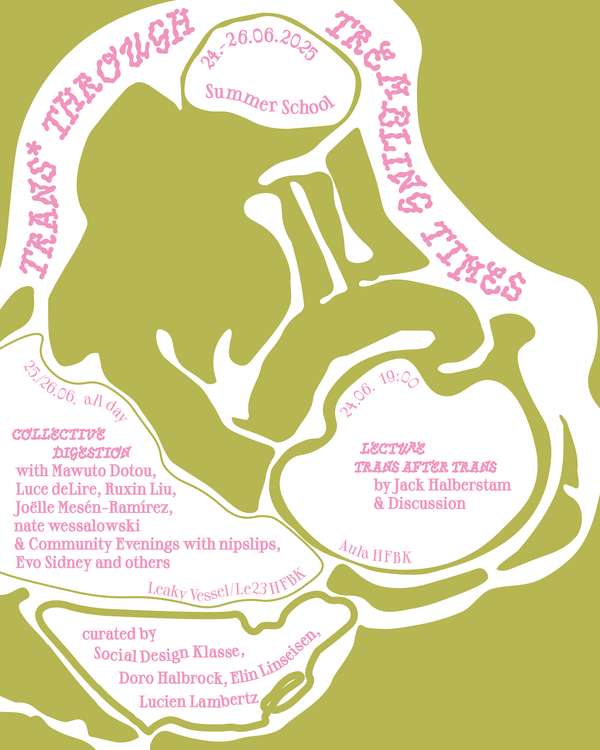

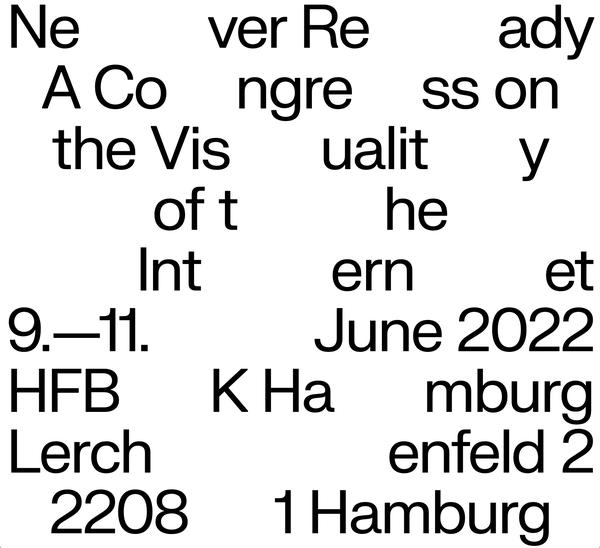

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

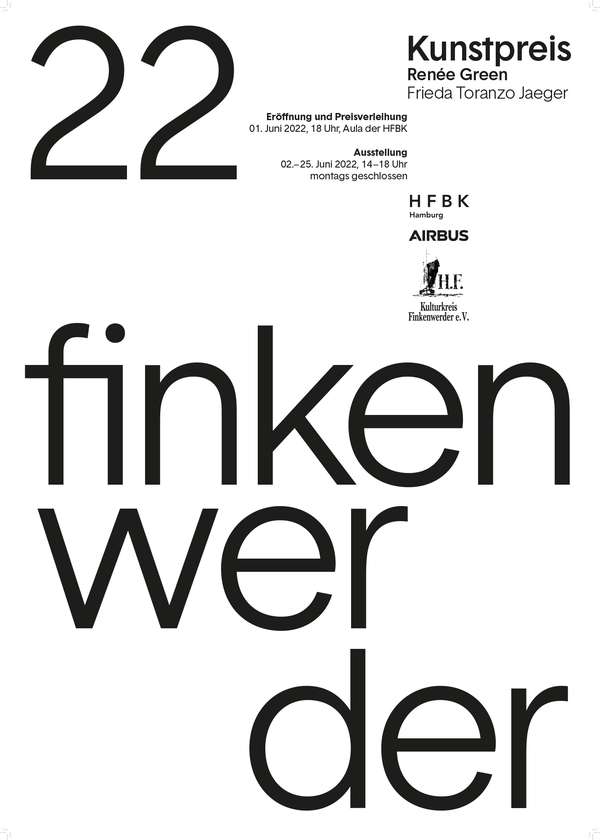

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

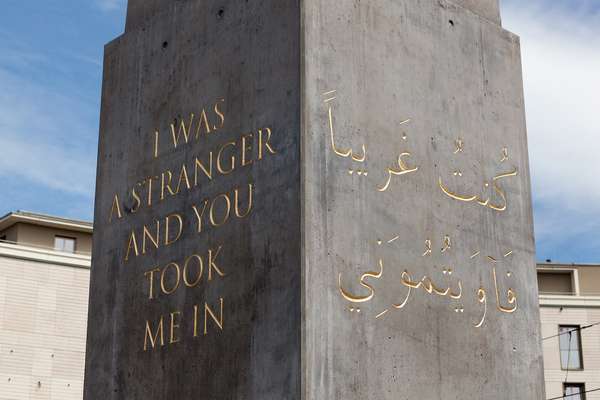

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

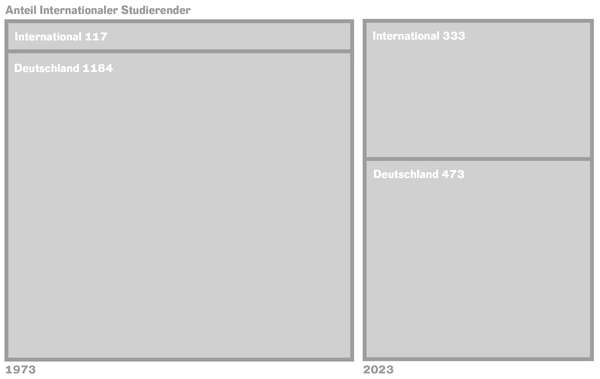

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

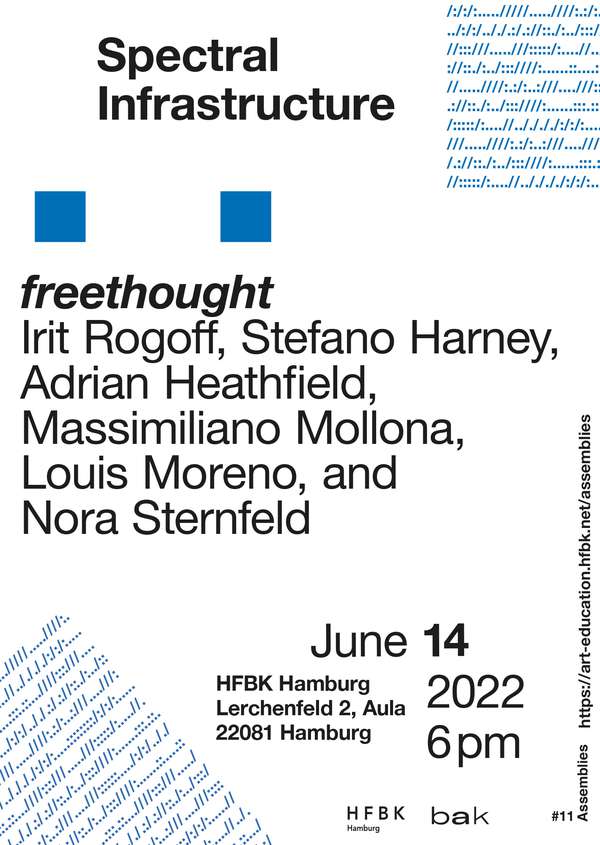

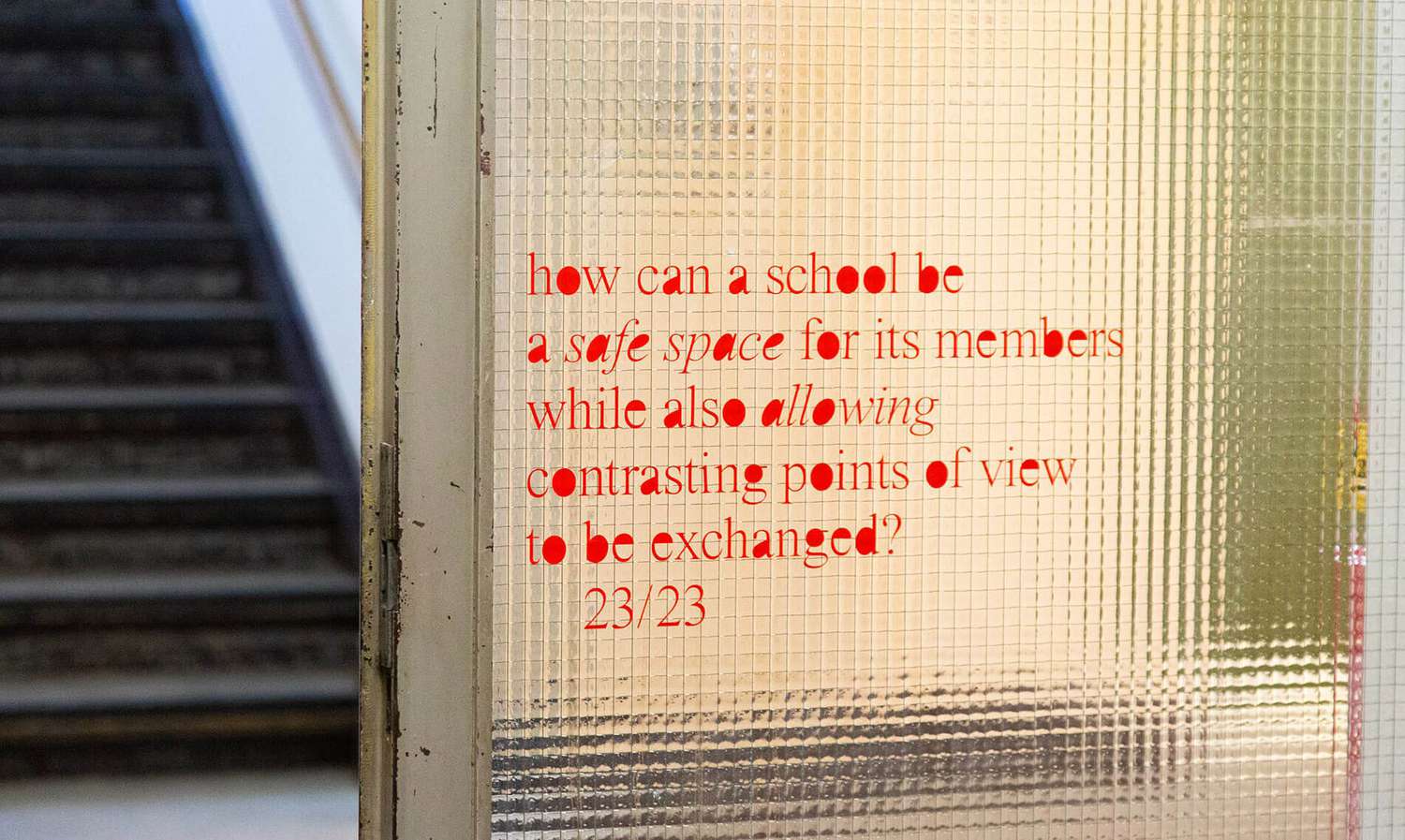

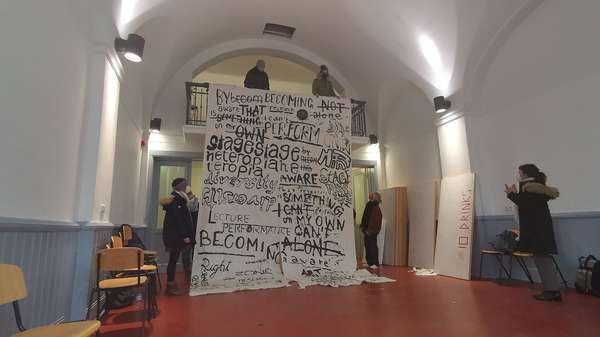

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

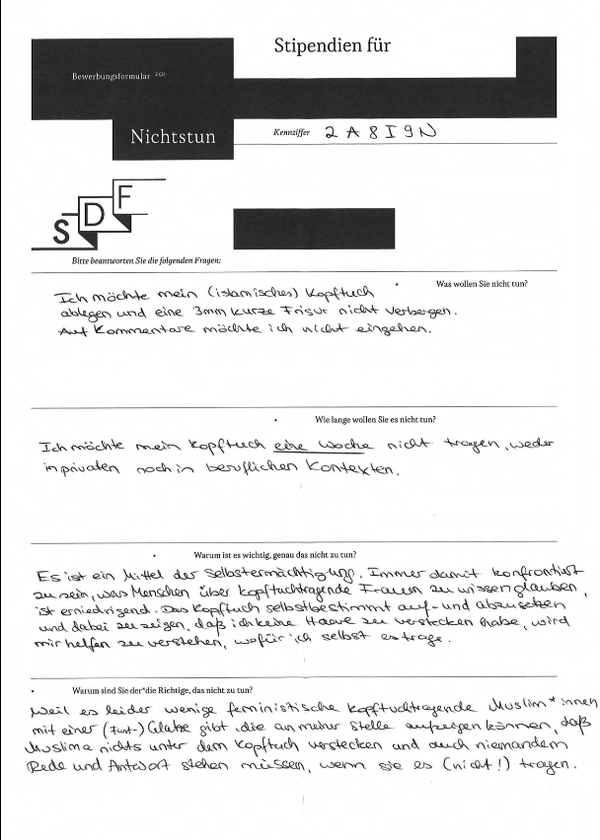

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

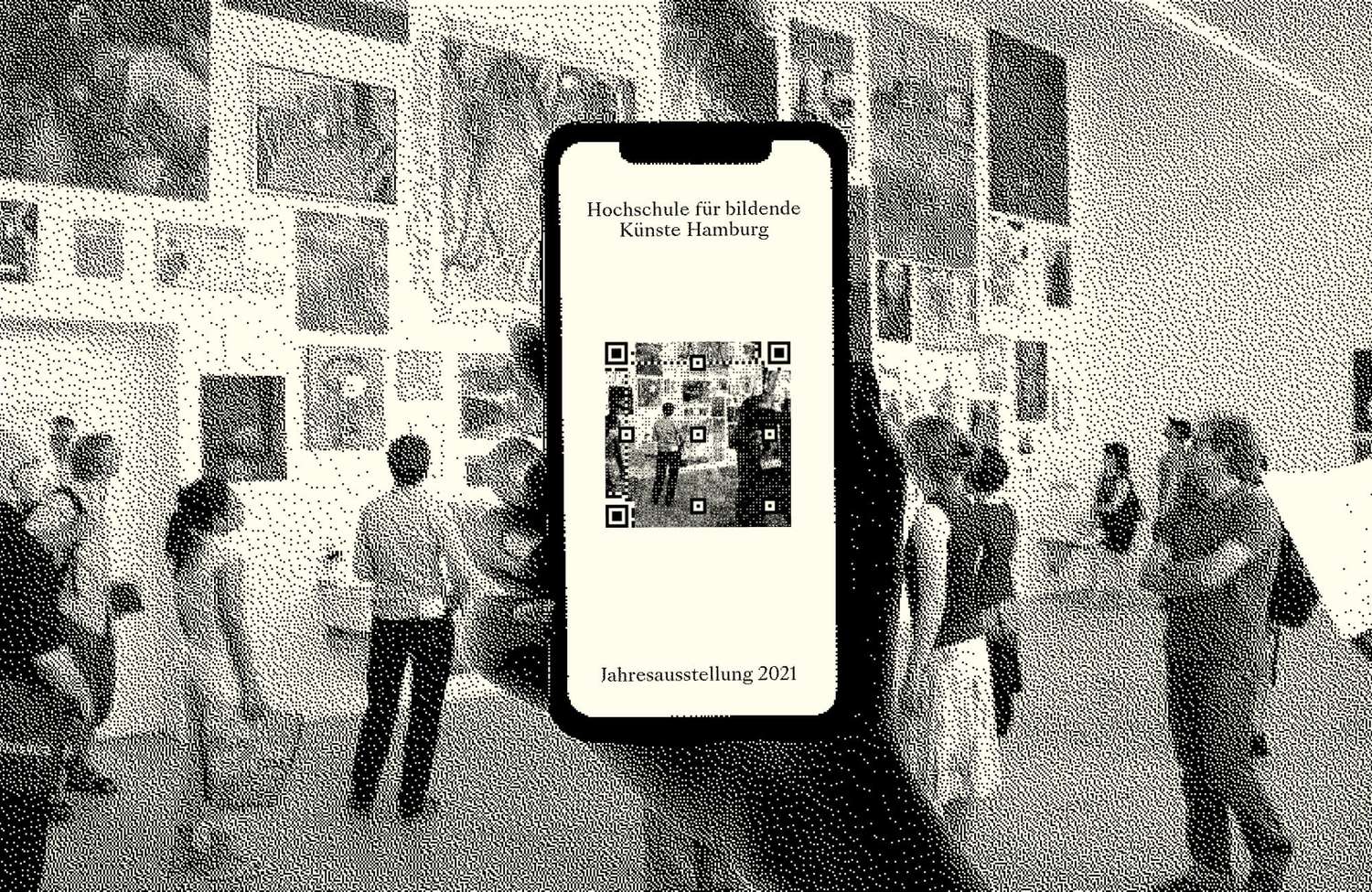

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

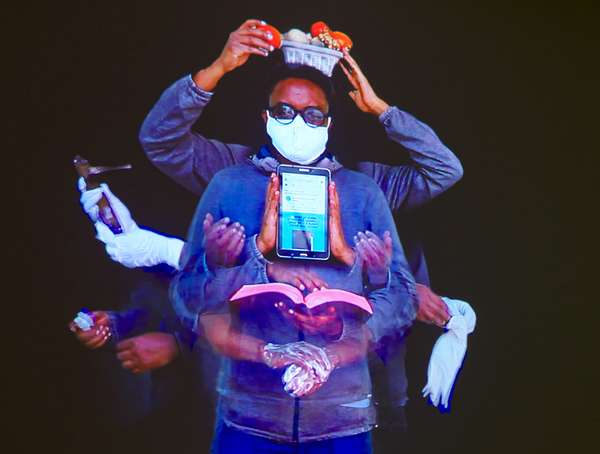

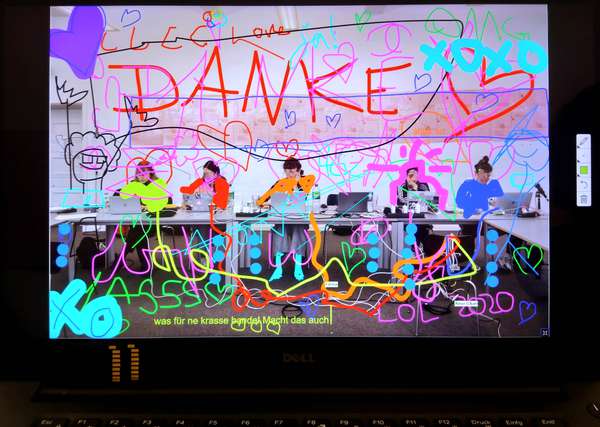

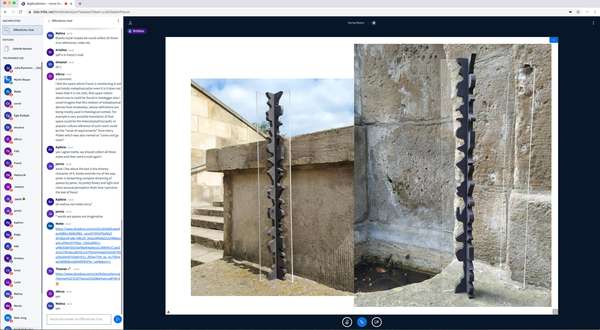

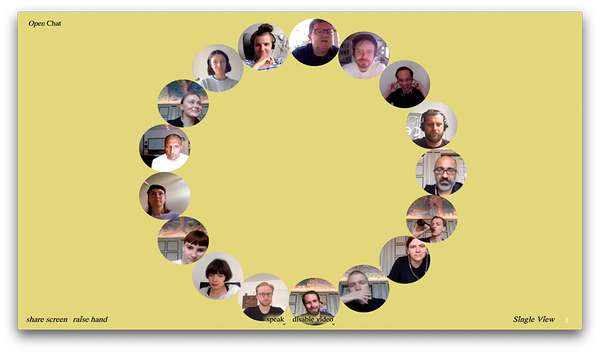

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?