Le Monde Problématique: Debattenrundschau vom 28. Oktober

Das Museum of Modern Art in New York hat nach Erweiterungs- und Umbauarbeiten vor wenigen Tagen wiedereröffnet. Die Sammlungspräsentation wurde komplett überarbeitet und so quasi ins 21. Jahrhundert überführt: bisher unterrepräsentierte Personen wie Frauen und People of Color wurden verstärkt berücksichtigt, die Auswahl der Kunstwerke also diversifiziert. Zudem wurde die kunstgeschichtliche Aufteilung in Ismen größtenteils aufgegeben zugunsten einer komplexeren Erzählung der Moderne. Von den zahlreichen Artikeln zum neuen MoMA würde ich den von Melissa Smith empfehlen, welche sie für news.artnet.com verfasst hat. Sie gibt einen guten Überblick über alle Veränderungen und lässt außerdem KuratorInnen und KünstlerInnen zu Wort kommen.

In New York City sollen zahlreiche neue Denkmäler entstehen, welche die Diversität der Stadt und die Geschichte der Vereinigten Staaten im Allgemeinen besser abbilden sollen. Warum dieser Plan so schwierig umzusetzen ist, beschreiben Robin Pogrebin und Zachary Small in ihrem Artikel für die New York Times. Die Vielzahl der unterschiedlichen Interessen berge ein großes Konfliktpotential, wie die beiden Autoren mit zahlreichen Beispielen belegen. Hier sei nur folgendes herausgegriffen: „A planned Central Park monument to women’s suffrage, featuring Elizabeth Cady Stanton and Susan B. Anthony, was criticized for excluding black women. So Sojourner Truth was added to the design — then more than 20 academics objected in a letter that the grouping would be misleading because the white suffragists’ rhetoric ‚treated black intelligence and capability in a manner that Truth opposed.‘“

Interessanterweise scheinen ästhetische Fragen in den Diskussionen keine Rolle zu spielen. Die im Artikel gezeigten Entwürfe sehen erstaunlich altmodisch aus, klar gegenständliche Formensprachen dominieren. Man könnte auch sagen: Freiheit versus Verantwortung - 0:1.

Die Verleihung des Literaturnobelpreises an den Schriftsteller Peter Handke vor knapp zwei Wochen hat zu langanhaltenden Diskussionen geführt. Vor allem wurde ihm seine wenig faktentreue Interpretation des Bosnisch-Jugolavischen Konflikts angekreidet, welcher Mitte der Neunziger Jahre Osteuropa erschütterte. Aber auch sein problematisches Verhältnis zu Frauen wurde immer wieder kritisiert, so zum Beispiel von Margarete Stokowski in ihrer Kolumne auf Spiegel Online. Sie nimmt den Fall Handke zum Anlass darüber nachzudenken, ob, und falls ja, unter welchen Bedingungen der Autor bzw. die Autorin von ihrem Werk getrennt werden könnten. Sie schreibt: „Wenn ein Künstler Verbrechen begeht, gutheißt oder leugnet, wenn er Täter zu Opfern macht, dann ist Kunst und Künstler zu trennen ein Luxus, den man sich leisten können muss. […] Es stellt sich weniger die Frage, ob man die Kunst vom Künstler trennen kann als die Frage, wer das kann. Denn einige können das ja offenbar ganz wunderbar. Der Reflex, auf der Trennung von Kunst und Künstler zu bestehen, ist umso stärker, je umfassender die eigene Bewunderung für den Künstler bisher war, und der Versuch, die Enttäuschung abzuwehren, umso vehementer, je stärker das eigene Selbstbild ins Wanken geraten könnte, wenn man sich eingesteht, wen man da verehrt (hat). Dabei geht es nicht darum, ob man einzelne Fehler oder Ausrutscher verzeiht oder ausblendet - die natürlich auch Künstlern passieren können -, sondern darum, ob man gewillt ist, aus einem Menschen, der gewalttätig ist oder Opfer von Gewalt verhöhnt, diese Seiten gewissermaßen herauszurechnen, um ihm weiterhin in Ruhe huldigen zu können.“

Ein Mitglied des Nobelpreis-Komitees hat nun eine Art Rechtfertigung für die Verleihung des Preises an Handke veröffentlicht. Felix Stephan erläutert in seinem Kommentar für die Süddeutsche Zeitung die viel kritisierten Positionen Handkes zum Jugoslavien-Konflikt und kritisiert das Verteidigungsschreiben des Komiteemitglieds: „Pedersen verteidigt Handke nur gegen die abwegigsten Vorwürfe. Aber er setzt sich nicht mit der Frage auseinander, ob die Auszeichnung für Peter Handke wirklich so unumgänglich war, dass sie eine erneute Verletzung der Opfer der serbischen Kriegsverbrechen rechtfertigt. Für diese Minderheit, die jetzt in der zweiten Generation in den Ländern Westeuropas lebt und sich hier eigentlich zu Hause fühlt, geht von der Entscheidung der Akademie zwangsläufig die Botschaft aus: Eure Geschichte spielt für uns keine Rolle. Pedersens Aufsatz erweckt den Eindruck, dass das Komitee über diese Frage nicht einmal nachgedacht hat.“

Die Älteren unter uns werden sich erinnern: Ende 2013 eröffnete in Kasseler Fridericianum die Ausstellung „Speculations on Anonymous Materials“, welche nicht nur den Mainstream-Durchbruch der sogenannten „Post Internet Art“ markierte, sondern auch der damaligen Direktorin Susanne Pfeffer einen gewaltigen Karriere-Boost bescherte. Inzwischen ist zumindest die Ästhetik der P.I.A. selbstverständlicher Teil des Kanons geworden. (Die umfangreiche Ausstellungsbesprechung auf donnerstag-blog.com gibt einen guten Überblick über die diskursive Lage zur damaligen Zeit.) Viele der damals bekannt gewordenen KünstlerInnen haben einen ordentlichen Marsch durch die Institutionen hingelegt. Mit dabei: Katja Novitskova. Anlässlich ihrer Nominierung für den Preis der Nationalgalerie in Berlin hat sich Stefan Heidenreich mit ihr getroffen. In seinem Text für den Freitag skizziert er noch einmal den Ursprung des Begriffs P.I.A. und gibt dann Novitskovas Erzählung wieder, welche interessanterweise die Finanzkrise von 2008 als Keimzelle der Post Internet Art identifiziert: „In der Kunstmarkt-Krise, die auf die Finanzkrise folgte, bildete sich unter einer Generation von Künstlern, die gerade die Akademien oder ihr Studium absolviert hatten, im Internet ein gut vernetzte Gemeinschaft heraus, über Blogs, Webseiten und Plattformen. Die neuen Ästhetiken und Arbeitsweisen formten sich in dieser Zeit, weit weg vom Blick der Öffentlichkeit und vom Zugriff des Marktes. […] Der zweite erstaunliche Fakt betrifft das Ende der kurzlebigen Gemeinschaft. Novitskova sieht den Wendepunkt schon im Jahr 2012. Zu dem Zeitpunkt war ihrer Ansicht nach die Bewegung schon wieder vorbei. Der Markt hatte sich erholt, und nun waren nicht mehr gemeinsame Projekte, sondern wieder Einzelpositionen und verkäufliche Produkte gefragt. […] Die Community zerfiel. Dieser neue Indivudalismus [sic] habe Ähnlichkeiten mit den Vereinzelungstendenzen im Spätkapitalismus, dem Entstehen von Gemeinschaft in der Krise und ihrem Zerfall unter besseren Marktbedingungen.“ Heidenreich schließt an mit der überspitzten These, dass man wohl auf die nächste Finanzkrise warten, bis wieder etwas Bewegung in die Kunst kommen könne. „Oder uns daranmachen, die Kunst aus dem fatalen Zugriff der Marktkräfte zu lösen.“

Matthias Holm-Hadulla ist Professor für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Heidelberg und unter anderem auf das Thema „Kreativität“ spezialisiert. Anlässlich der großen Van Gogh Ausstellung im Frankfurter Städel Museum hat Ute Welty ihn für Deutschlandradio Kultur zu Klischees und Vorurteilen im Zusammenhang mit künstlerischer Kreativität befragt – Stichwort Genie und Wahnsinn. Seine These lautet ganz klar: KünstlerInnen haben nicht wegen, sondern trotz ihrer mehr oder weniger stark ausgeprägten psychischen Erkrankungen Großartiges schaffen können. Viele große Kulturschaffende würden sich in einem Zustand der „Labilisierung“ befinden, welcher produktiv sein, aber auch pathologisch werden könne. Kreativität sei nicht mit dem einen großartigen Einfall zu verwechseln: „Das Entscheidende ist ja die künstlerische Ausführung. Dazu braucht man Stabilität, Disziplin, letztendlich auch Gesundheit.“

Eine kurze Einführung in die Synästhesie hat Autorin Julia Schmitz für die Zeit geschrieben. Sie ist selbst von diesem neurologischen Phänomen betroffen, welches sie mit folgenden Worten beschreibt: „Areale, die im Gehirn weit auseinander liegen, reagieren bei Synästheten gemeinsam: Wir sehen Geräusche, schmecken Farben, fühlen Buchstaben.“ In einer Mischung aus Erfahrungsberichten und Fakten verdeutlicht sie, was Synästhesie ist und wie es ist, mit ihr zu leben.

Der Berliner Galerist und Kunsthändler Michael Schulz wird verdächtigt, mehrere Millionen Euro mit gefälschten Kunstwerken und Echtheitszertifikaten gemacht zu haben. Mindestens ein Gemälde von Gerhard Richter soll sich unter den gefälschten Arbeiten befinden, wie unter anderem die Süddeutsche Zeitung meldet. Kurios ist bei dieser Arbeit, dass es sich um eine Kopie eines bereits existierenden Rakelbildes von Richter handelt, welches allerdings mit Hilfe von Pinseln nachgemalt worden sei. Original und Nachahmung sind im Artikel abgebildet. Es ist wirklich bizarr, wie unterschiedlich beide Bilder sind. Erstaunlich auch die Dummdreistigkeit, ein Rakelbild nachmalen zu lassen und dann als Original anzubieten.

Sophie Burfeind hat für das Magazin brand eins ein Interview mit der Schriftstellerin Anna Basener geführt. Thema des Gesprächs ist das literarische Format des Groschen- oder Heftromans. Basener hatte während ihres Studiums jahrelang erfolgreich entsprechende Werke wie am Fließband produziert und gibt nun Auskunft über die Regeln und Mechaniken des Storytellings. Was ihr persönlich am Schreiben gefiel, beschreibt sie folgendermaßen: „Es ist ein sicheres Terrain. Weil es so viele Regeln gibt, kannst du innerhalb dieses Regelwerks sehr produktiv sein. Was einen aufhält beim Schreiben, sind Zweifel und Entscheidungen, die man treffen muss. Wenn man sich für etwas entscheidet, entscheidet man sich gegen die anderen Möglichkeiten. Das wird einem im Groschenroman abgenommen, und das lässt es schon echt gut fließen.“ Insgesamt gibt das Interview einen schönen Einblick in ein literarisches Genre, welche wie kaum ein anderes als Inbegriff des Trivialen gilt.

Bob Ross‘ Sendung „The Joy of Painting“, welche von 1983 bis 1994 im US-amerikanischen Fernsehen lief, hat schon lange Kult-Status. Seit einiger Zeit scheint auch der professionelle Kunstbetrieb nicht nur das Phänomen Bob Ross, sondern auch seine Malereien immer ernster zu nehmen. Das zumindest berichtet Ian Bourland in seinem Artikel für das Magazin Frieze. Ross habe einen besonderen Zugang zur Landschaftsmalerei gehabt. Seine Nass-in-Nass Malerei habe Ähnlichkeit gehabt mit den Maltechniken der Impressionisten. Aber: „[…] where the impressionists relied on external perception, Ross’s signature move was to work indoors, tapping into the mind’s eye, encouraging the viewer at home to paint along and improvise.“

Johannes Bendzulla

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

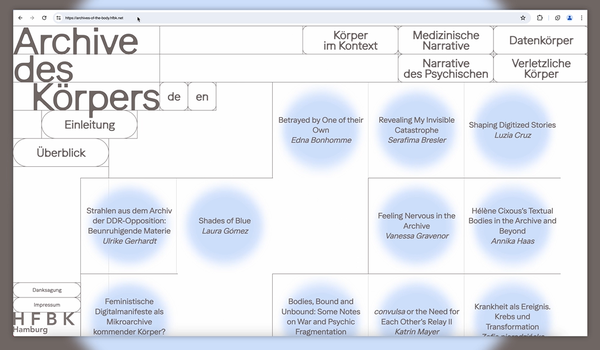

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?