Le Monde Problématique: Debattenrundschau vom 16. September

Willkommen zu meiner Debattenrundschau vom 16.09.2019!

Die zunehmende gesellschaftliche und politische Anerkennung des menschengemachten Klimawandels als existenzielles Problem für den Fortbestand der menschlichen Zivilisation stellt die Kunst vor fundamentale Fragen. Die Kunstauffassung liberaler Demokratien basiert auf einer besonderen Wertschätzung der Freiheit. Man könnte die Sphäre der Kunst als den „Wilden Westen“ der liberalen Demokratie bezeichnen, was in vielerlei Hinsicht ein passendes Bild ist: Im gleichen Maße, wie in den vergangenen Jahren die dunklen Seiten der Gründung der USA verstärkt in den Blick geraten sind, so erscheinen auch die Grundwerte der Kunst zunehmend problematisch zu werden: Ihre institutionalisierte Anarchie, ihre permanenten Regelbrüche, ihre Überschüssigkeit und die ihr immanente Verschwendung scheinen angesichts einer drohenden Menschheitskatastrophe nicht mehr als Verheißung zu funktionieren, sondern erscheinen eher als dekadente Verantwortungslosigkeit. In Anbetracht einer solch fundamentalen Krise stellt sich für immer mehr Menschen nicht mehr die Frage, wie viel Freiheit sich eine Gesellschaft leisten will, sondern wie viel sie sich überhaupt noch leisten darf.

Dazu ein etwas überspitztes Gedankenspiel: Vielleicht wird man in einigen Jahrzehnten die Kunst seit der Moderne bis hinein in die späten 2010er Jahre als ähnlich problematisch ansehen, wie wir gegenwärtig die Kunst des Nationalsozialismus: Als ästhetischer Ausdruck einer moralisch verabscheuungswürdigen, zerstörerischen Ideologie. Sie könnte als Symptom einer katastrophalen zivilisatorischen Fehlentwicklung betrachtet werden, in der die Feier einer (ökonomischen) Freiheit um ihrer Selbst willen zu einer gedankenlosen, ausbeuterischen und maßlosen Steigerungslogik geführt hat, welche die natürlichen Ressourcen der Erde verantwortungslos aufgebraucht und damit die Lebenssituation weiter Teile der Erdbevölkerung beeinträchtigt hat.

Wie Freiheit unter den Bedingungen des Klimawandels neu gedacht werden muss, damit beschäftigt sich Thomas Assheuer in einem lesenswerten Essay, welcher auf Zeit Online veröffentlicht wurde. Er beschreibt das Problem mit folgenden Worten: „Freiheit schlägt um in Unfreiheit, denn unter den Bedingungen von Erderwärmung und Artensterben stünde das Ziel allen politischen Handelns immer schon fest, absolut, unverrückbar und für lange Zeit. Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit und reduziert sich darauf, die Folgen früherer Freiheitsentscheidungen zu bekämpfen: Eine Zukunft gibt es nur, wenn es in der Gegenwart gelingt, die Fehler der Vergangenheit zu minimieren. Ist es dann noch Freiheit? Und ist eine alternativlose Politik – noch Politik?“ Assheuer fragt, ob eine Freiheit, welche ihre natürlichen Voraussetzungen verleugnet, überhaupt wirklich frei sein kann. Die entscheidende Frage laute: „Gibt es ein Verständnis von Freiheit, das die Freiheit begrenzt – und doch frei bleibt? Es müsste eine Freiheit sein, die ihre Abhängigkeit von der Natur immer schon bewusstlos-gewusst in sich aufgenommen hat. Eine Freiheit, die sich keinem moralischen Imperativ unterwirft (‘Rette die Welt!’), sondern sich aus freien Stücken selbst bindet.“ Assheuer plädiert dafür, innerhalb der bestehenden kapitalistischen Logik der Natur per Gesetz ein Eigentumsrecht an sich selbst zuzugestehen: „Anders gesagt: Wir wenden den liberalen Fetisch, den Besitzindividualismus, auf die Natur an, um sie genau vor diesem Fetisch zu retten.“

Wie bereits vorletzte Woche angesprochen wurde, gibt es im “International Council of Museums“ Streit um eine Neudefinition dessen, was genau ein Museum heutzutage sein soll und welche gesellschaftliche Funktionen es zu erfüllen habe. Eine Abstimmung über einen Vorschlag des Executive Board der Organisation war für den 07.09.2019 geplant, diese wurde allerdings verschoben, wie Vivienne Chow in ihrem Artikel für news.artnet.com berichtet. Sie schreibt über die Jahresversammlung der Organisation im japanischen Kyoto: „Traditionalists were alarmed by the new definition, which declares that museums are ‚democratizing, inclusive, and polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts and the futures.‘ The new definition also stressed championing ‚human dignity and social justice, global equality, and planetary well being.‘ Den genauen Wortlaut des Definitionsvorschlags sowie die alte, noch gültige Definition kann man hier auf der Website von ICOM nachlesen.

Vor wenigen Woche trat der Unternehmer Warren Kanders von seinem Posten als Aufsichtsratsmitglied des New Yorker Whitney Museums zurück. Vorausgegangenen waren wochenlange Proteste, welche vor allem Kanders Kampfmittelfirma Safariland zum Ziel hatten. Das Geschäftsgebaren Kanders sei moralisch abzulehnen und unvereinbar mit den Werten des Whitney Museum und der Kunst an sich, so das Hauptargument seiner Gegner. Die Aufsichtsräte US-amerikanischer Museen sind voll von reichen Unternehmerinnen und Unternehmern; private Sponsoren tragen einen großen Teil zum Budget der Ausstellungshäuser bei. In letzter Zeit wächst jedoch der öffentliche Druck auf Museen, die Herkunft des ihnen zur Verfügung gestellten Geldes genauer unter die Lupe zu nehmen und es im Zweifelsfall auszuschlagen. Andrew Goldstein hat für news.artnet.com mit Darren Walker gesprochen, dem Direktor der Ford Foundation, welche jedes Jahr gewaltige Summen für philanthropische Zwecke ausgibt. Walker äußert sich besorgt über die pauschale Kritik an der Anwesenheit reicher GönnerInnen in den Aufsichtsräten amerikanischer Museen. Ihr Engagement sei elementar für die Arbeit der Museen. Die Forderung vieler DemonstrantInnen nach mehr Diversität würde dem keineswegs entgegenstehen, so Walker. Er äußert außerdem sein Bedauern darüber, dass ausgerechnet das Whitney Museum derart in die Kritik geraten sei. Schließlich gebe es kaum ein Museum in den USA, welches Diversität auf allen Ebenen so ernst genommen habe.

Einen interessanten Artikel über das Format des Gallery Dinners hat Dan Fox für das magazin Frieze verfasst. Etwas merkwürdig klingt allerdings jenes Loblied, welches der in New York lebende Autor am Ende seines Textes auf das Museumscafé singt. Er schätze es als klassenlosen Gegenentwurf zum privilegierten Gallery-Dinner. Außerdem könne es weitere wichtige Funktionen erfüllen: „In regional towns, a museum cafe may be the only venue that serves healthy food, feels safe or where culture can be accessed if other resources – say, the library – have been shuttered.“ Vielleicht liegt es an meiner deutschen Perspektive, aber mir scheint die Einschätzung des Autors doch vor allem von Wunschdenken geprägt zu sein.

John Currin wurde Ende der 90er Jahre bekannt (und reich) durch seine vom Manierismus inspirierten Portraits, welche häufig einen Hang zum Grotesken hatten. Die Sujets variierten leicht über die Jahre, sein Stil jedoch blieb. Anlässlich einer kommenden Museumsausstellung des Malers hat Rachel Tashjian ein ausführliches Portrait des Künstlers für die Männer-Zeitschrift GQ verfasst. Currin wird ausschließlich Portraits von Männer ausstellen, was er als Reaktion auf die gegenwärtige Problematisierung von traditionellen Männlichkeitsvorstellungen und #Metoo-Debatten beschreibt. So dreht sich ein großer Teil des Artikels um Currins Werk im Kontext gesellschaftlicher Debatten, aber auch klassisch künstlerische Fragen kommen nicht zu kurz. Hier spricht Currin beispielsweise über die besondere Herausforderung der Penisdarstellung in der Malerei: „‘If you’re going to have a penis in a painting, it better be good.‘ Not because penises are powerful or great—but because penises are just funny. A breast is by nature beautiful. You can make it funny, but that’s not its natural state. But a penis is always a punchline, a perennial gag. ‚Whether it’s big or small or erect or flaccid, it’s always funny. It’s always goofy. It messes the painting up.‘ ‚Real artists‘ paint them like they’re incidental, like it’s just another line or a smudge of greenish and pinkish. […]“

Angelika Drnek hat Thomas Schütte für die Neue Züricher Zeitung interviewt und lässt sich erzählen, was früher so alles besser war: keine Handys, keine Emails, kein globales Kunstbusiness, dafür Künstler, die noch richtig wie Künstler aussahen. Schüttes Hemdsärmeligkeit im Gespräch wirkt sympathisch und auch seine Gegenwartsbetrachtungen sind nicht uninteressant, aber irgendwie macht er doch einen ziemlich hängengebliebenen Eindruck.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

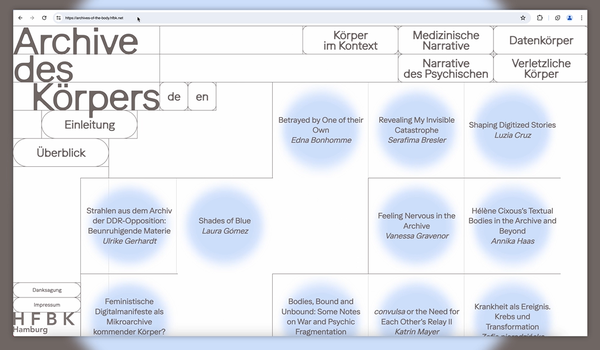

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?