Promotionsvorhaben Wiebke Schwarzhans

Arbeitstitel:

Artifizielle Angriffsflächen. Feministische Perspektiven auf die Ambivalenz von Modephänomenen in der zeitgenössischen Kunst

Betreuung: Prof. Dr. Hanne Loreck, Prof. Jeanne Faust

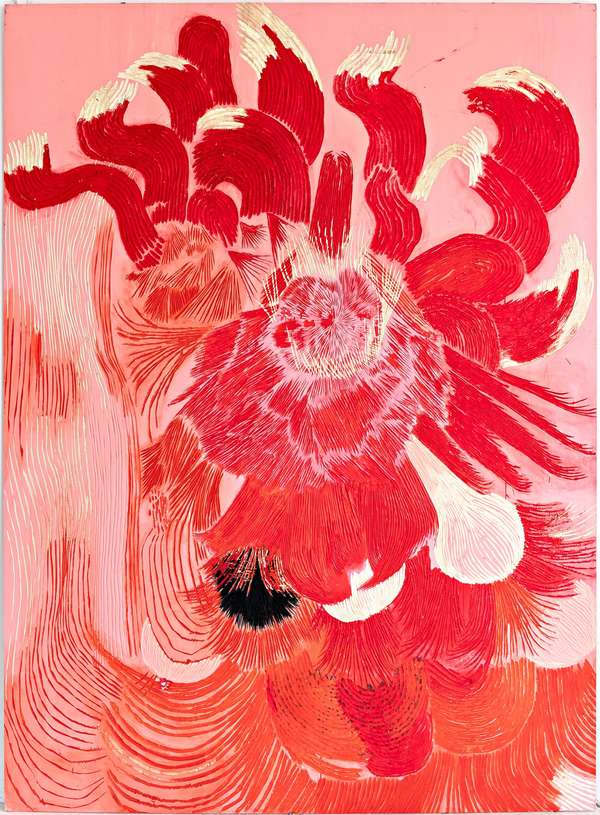

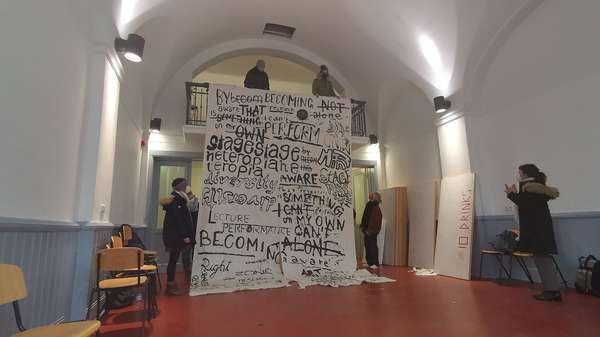

In meinem künstlerisch-wissenschaftlichen Promotionsvorhaben verschränken sich im Forschungsprozess zwei Ebenen: (1) Die erste Ebene bildet der theoretisch-wissenschaftliche Teil Artifizielle Angriffsflächen in Form einer thesengeleiteten Analyse von Modephänomenen in ausgewählten künstlerischen Arbeiten, unter Bezugnahme auf feministische Mode-, Konsum- und Subjekttheorien. Zur analytisch-diskursiven Auseinandersetzung im theoretischen Teil kommt die sinnlich-erfahrbare Erkenntnisform des bildnerischen (Auf-)Zeigens durch die künstlerische Praxis gleichwertig hinzu. (2) Die Realisierung künstlerisch-forschender Projekte bildet die zweite Ebene, wie in Form der Videoperformance Le modèle optique.

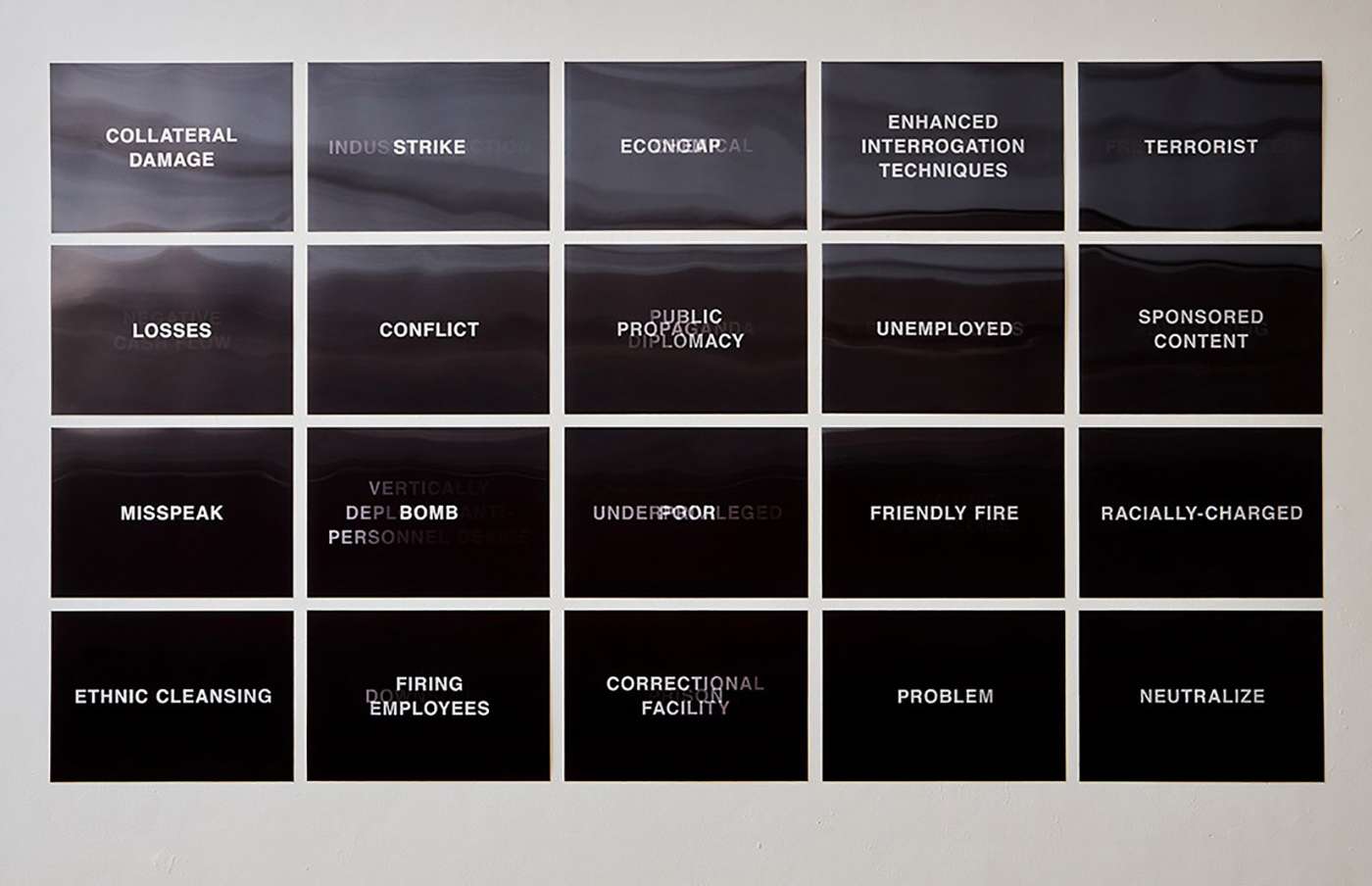

Das Promotionsvorhaben ist in der Bildenden Kunst / Kunsttheorie angesiedelt und knüpft an Vertreter_innen feministischer Mode- und Konsumtheorien, psychoanalytischer Subjekttheorien sowie der Gender und Queer Studies an. Der Hauptfokus liegt mit einer feministisch-informierten Perspektive auf den ambivalenten Repräsentationen von Modephänomenen in der zeitgenössischen Kunst. Als „Modephänomene“ verstehe ich Zitate von Mode in künstlerischen Arbeiten, wie z.B. Rückgriffe auf Modemagazine, Modekampagnen und ihre Ästhetiken sowie Modekleidung (vestimentäre Artefakte) als Referenz auf „Look“ und „Style“. Das Zitieren von Modephänomenen in künstlerischen Produktionen hat in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erfahren. Gleichzeitig stiftet es oftmals Verwirrung zwischen den Disziplinen oder wird als kommerzielle Komplizenschaft begriffen, und damit auch als Angriffsfläche für Kritik.

Das Promotionsvorhaben gliedert sich in drei analytische Hauptstränge:

- Anhand exemplarischer Analysen wird gefragt, wie moderne und zeitgenössische künstlerische Arbeiten die Ambivalenz von Modephänomenen – und damit auch von Konsumkultur, Geschlecht und Begehren im Kapitalismus – reflektieren und/oder transformieren sowie bestenfalls im Sinne einer emanzipatorischen visuellen Politik produktiv machen.

- In der Auseinandersetzung mit Style wird Mode als möglicher politischer Ausdruck sichtbar, indem Positionierungen durch Kleidung, Haarstyling und Accessoires ausgedrückt und auch angeeignet werden können (entlang verschiedener Achsen sozialer Differenzkategorien: beispielsweise über Klassen- und Geschlechtergrenzen hinweg, aber ebenso in Form von „cultural appropriation“). Dabei ist zu diskutieren, welche Bedeutungen Referenzen auf modische Styles in künstlerischen Arbeiten produzieren.

- Die „artifiziellen Angriffsflächen“ werden dabei als Anknüpfungspunkte für feministische Theoriediskurse verstanden. Mit Re-Lektüren werden, unter Berücksichtigung impliziter Genderpolitiken im Verhältnis der angewandten und bildenden Künste, feministische und gendertheoretische Lesarten aktualisiert und herausgearbeitet.

Das Promotionsvorhaben leistet so einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst in ihrer Verwobenheit mit mode- und gendertheoretischen Fragestellungen aus künstlerisch-forschender Perspektive.

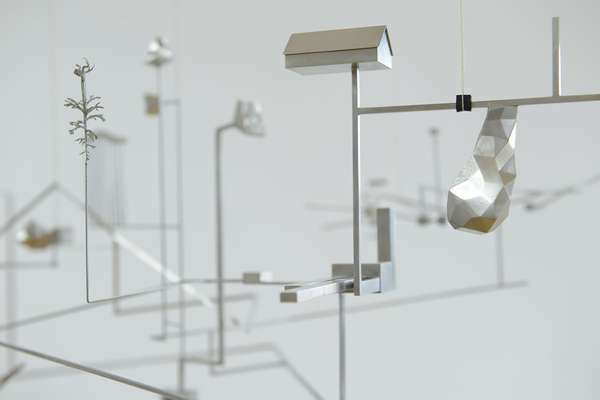

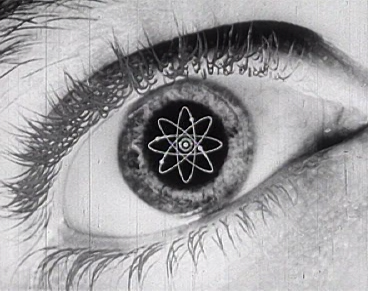

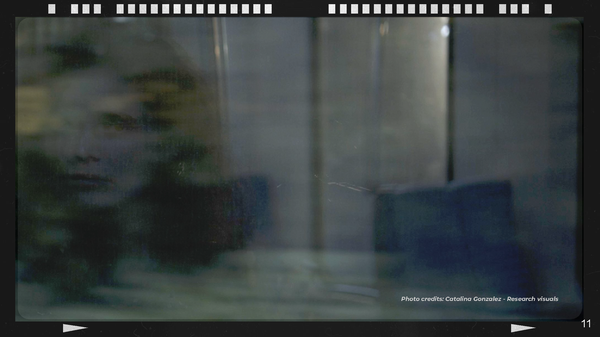

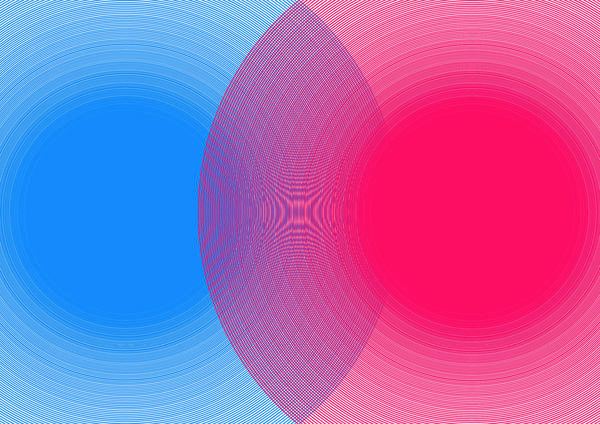

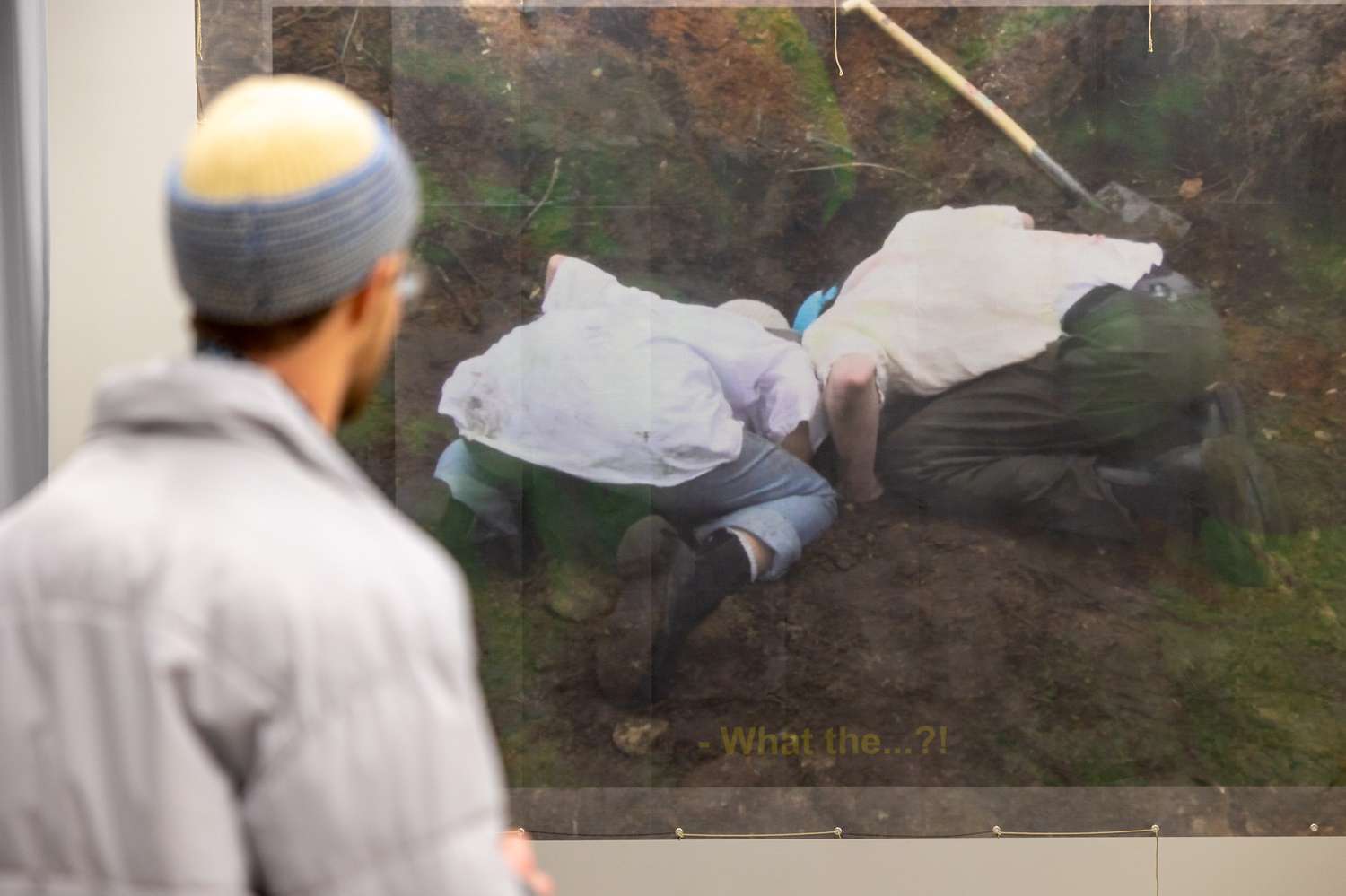

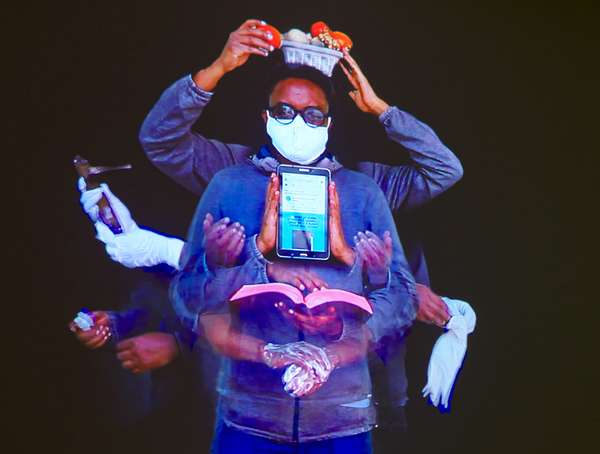

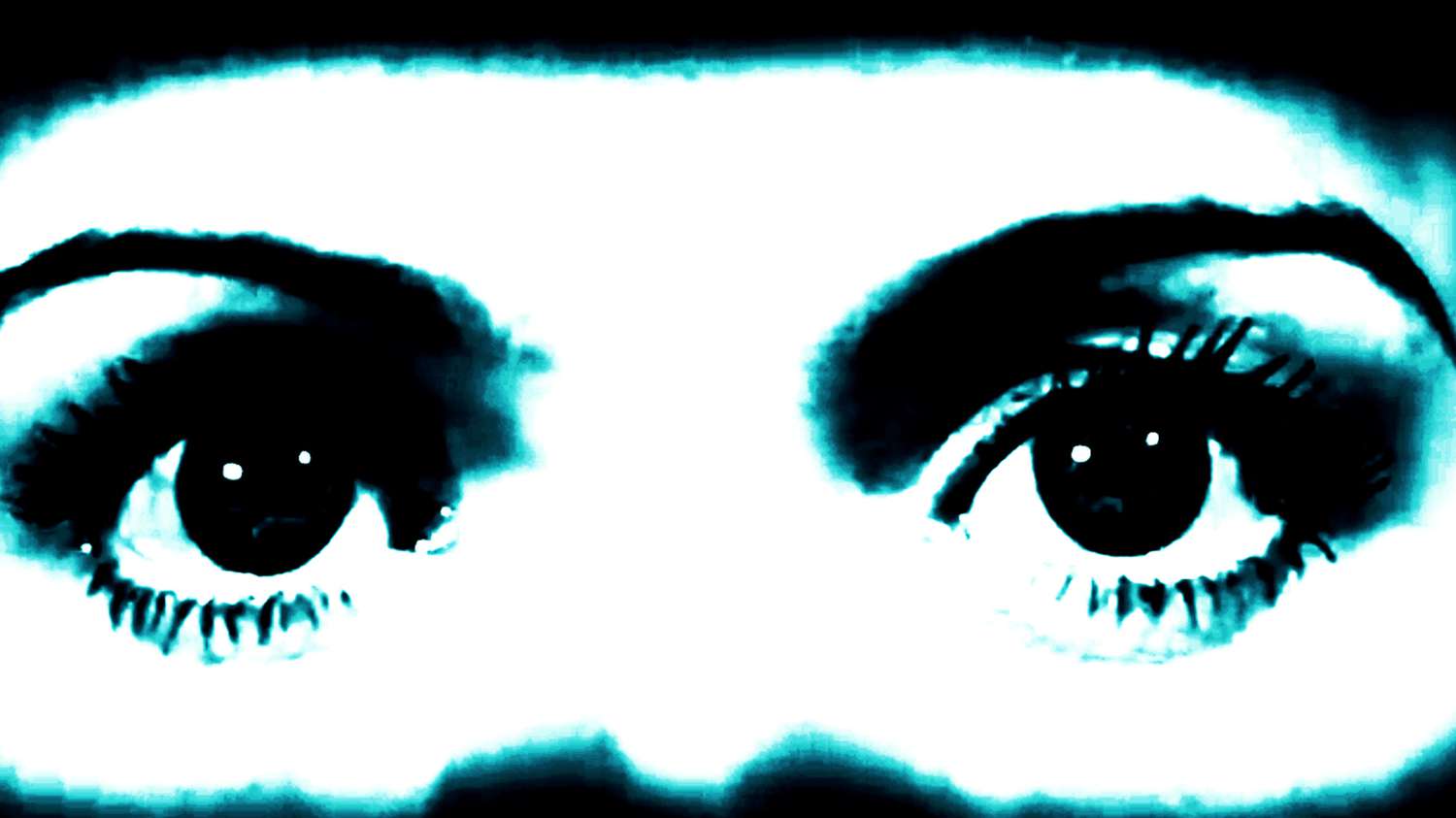

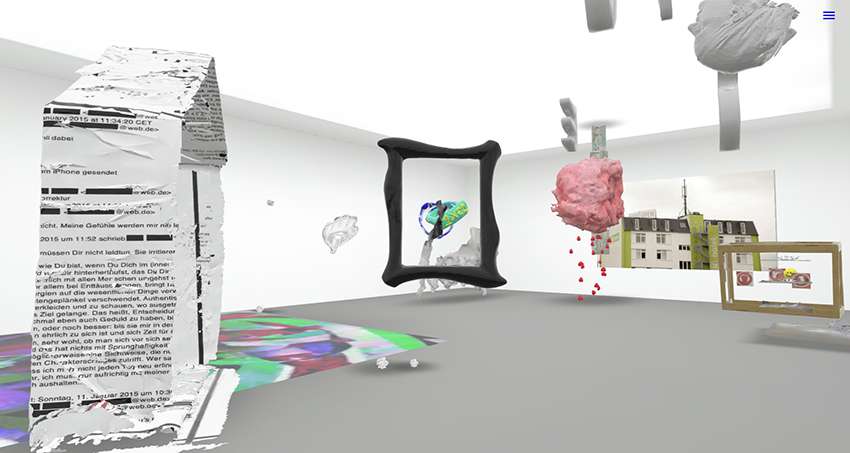

Das künstlerische Promotionsprojekt Le modèle optique erforscht mit Hilfe des Mediums Video die Konstruktion von Wirklichkeit, Subjektivität und Geschlecht anhand von Spiegelungen, optischen Illusionen, modischen Körpern und Fragen virtueller Realität. Die Videoperformance verschränkt einen physikalischen Versuchsaufbau, in Anlehnung an den Psychoanalytiker Jacques Lacan, mit ästhetischen Bildpolitiken aktueller Modekampagnen in einer performativen Reinszenierung. In Zeiten der Digitalisierung ist die Lebenswelt geprägt von den spiegelnden Glasoberflächen der Displays und Screens, von virtuellen Welten und damit möglicherweise auch neuen, virtuellen Verhältnissen zum Selbst. Die Videoperformance Le modèle optique versteht sich als Untersuchung dieser Phänomene und deren Auswirkungen auf die Subjekte, auch in ihrer Körperlichkeit. Durch die künstlerisch-praktische Arbeit können bildpolitische Verschiebungen von Blickweisen sowie von festgefügten Wahrnehmungsordnungen nicht nur theoretisch, sondern auch unmittelbar sinnlich-perzeptiv erfahren werden.

Vita:

Wiebke Schwarzhans (*1985 in Münster / Deutschland) lebt und arbeitet in Hamburg. Sie studierte Bildende Künste und Kunsttheorie sowie Psychologie und Gender Studies in Hamburg und Wien. Seit 2016 künstlerisch-wissenschaftliche Promotion mit dem Arbeitstitel „Artifizielle Angriffsflächen. Feministische Perspektiven auf die Ambivalenz von Modephänomenen in der zeitgenössischen Kunst“ bei Prof. Dr. Hanne Loreck und Prof. Jeanne Faust an der HFBK Hamburg. Seit 2013 im kuratorischen Team der Ausstellungsreihe „Folgendes“ aktiv, führt sie Artist Talks und ist Herausgeberin der „Folgendes“-Publikation Bewegungsformen (Materialverlag 2016). Ihre Schwerpunkte sind Spiegel- und Oberflächenphänomene, Psychoanalyse, feministische Theorien, Modetheorie sowie modische Artikulationsformen. Sie arbeitet projektbezogen und medienübergreifend. Aktuell erkundet sie das Accessoirehafte sowie die Materialität von Porzellan bis hin zu dessen brüchigen Grenzen. Sie ist Promotionsstipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung.

Kontakt: info@wiebkeschwarzhans.de

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

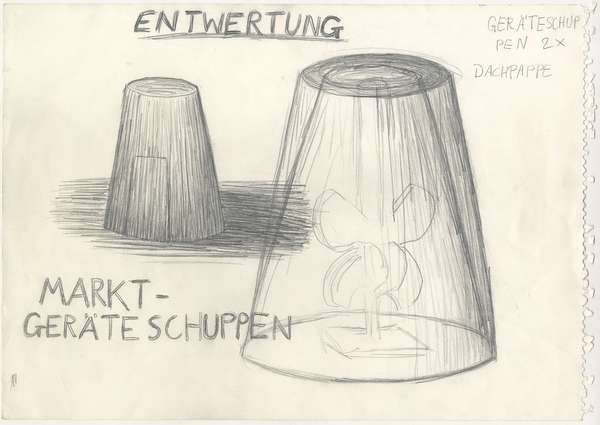

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

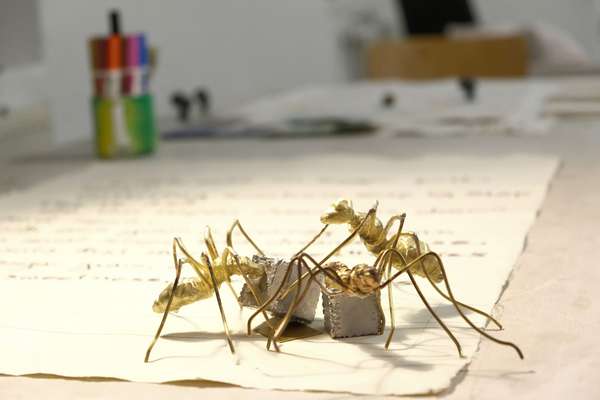

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

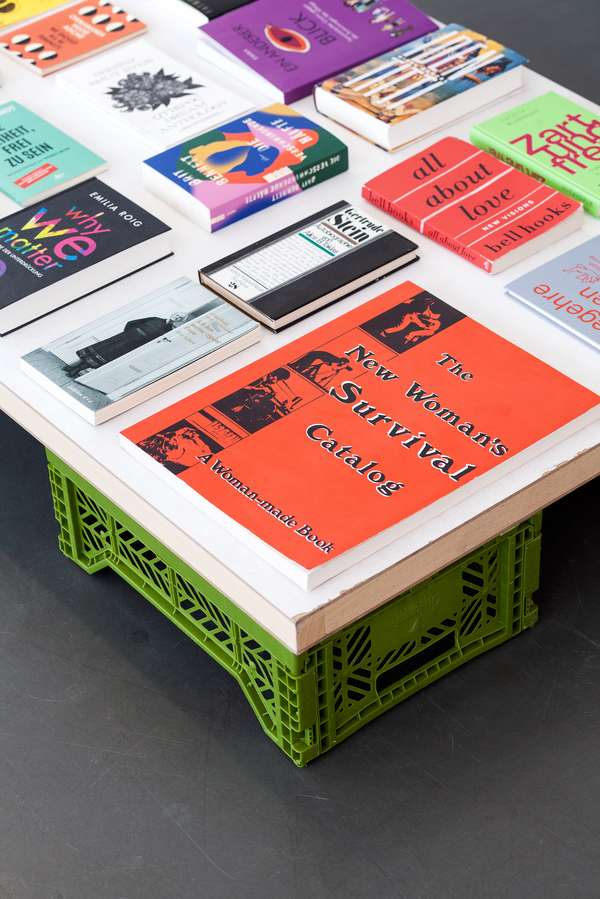

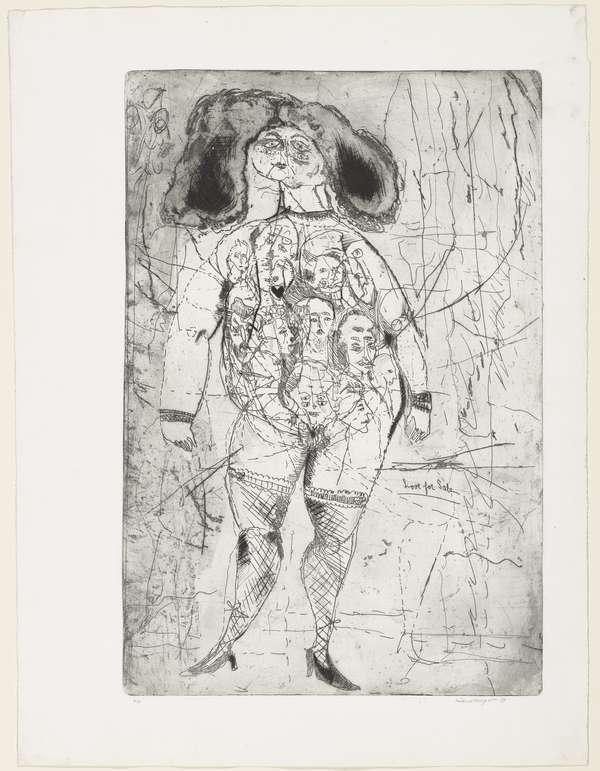

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

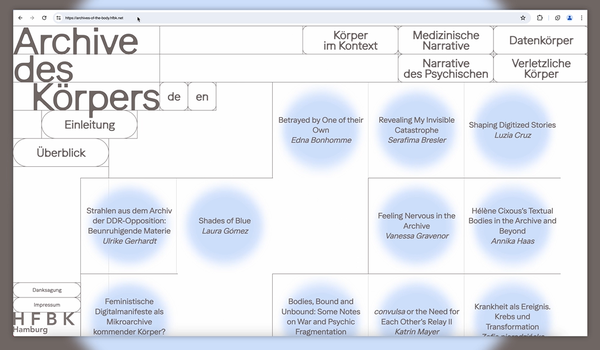

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

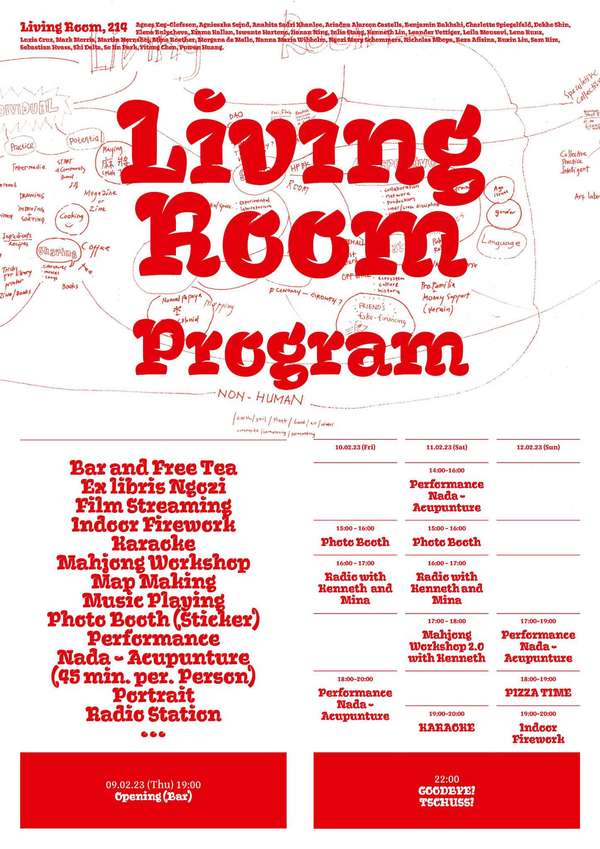

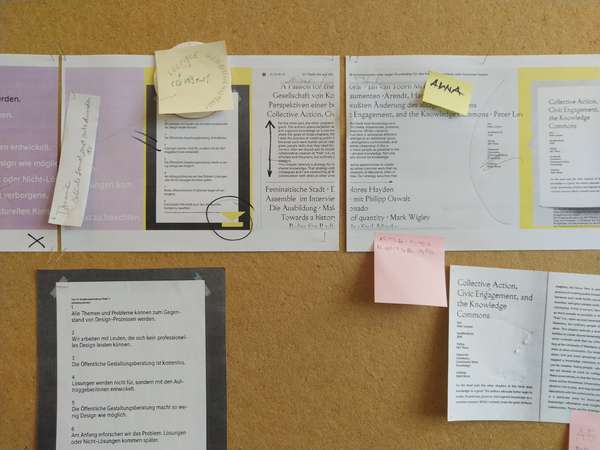

Extended Libraries

Extended Libraries

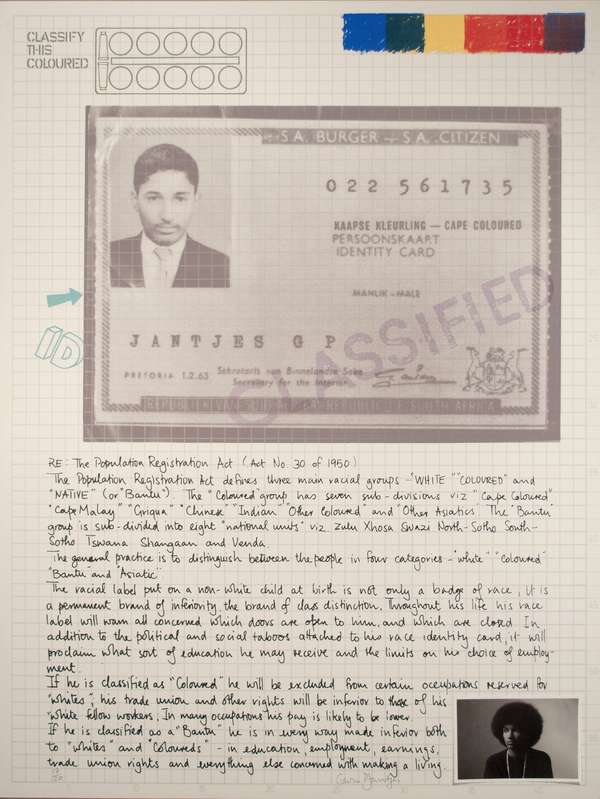

And Still I Rise

And Still I Rise

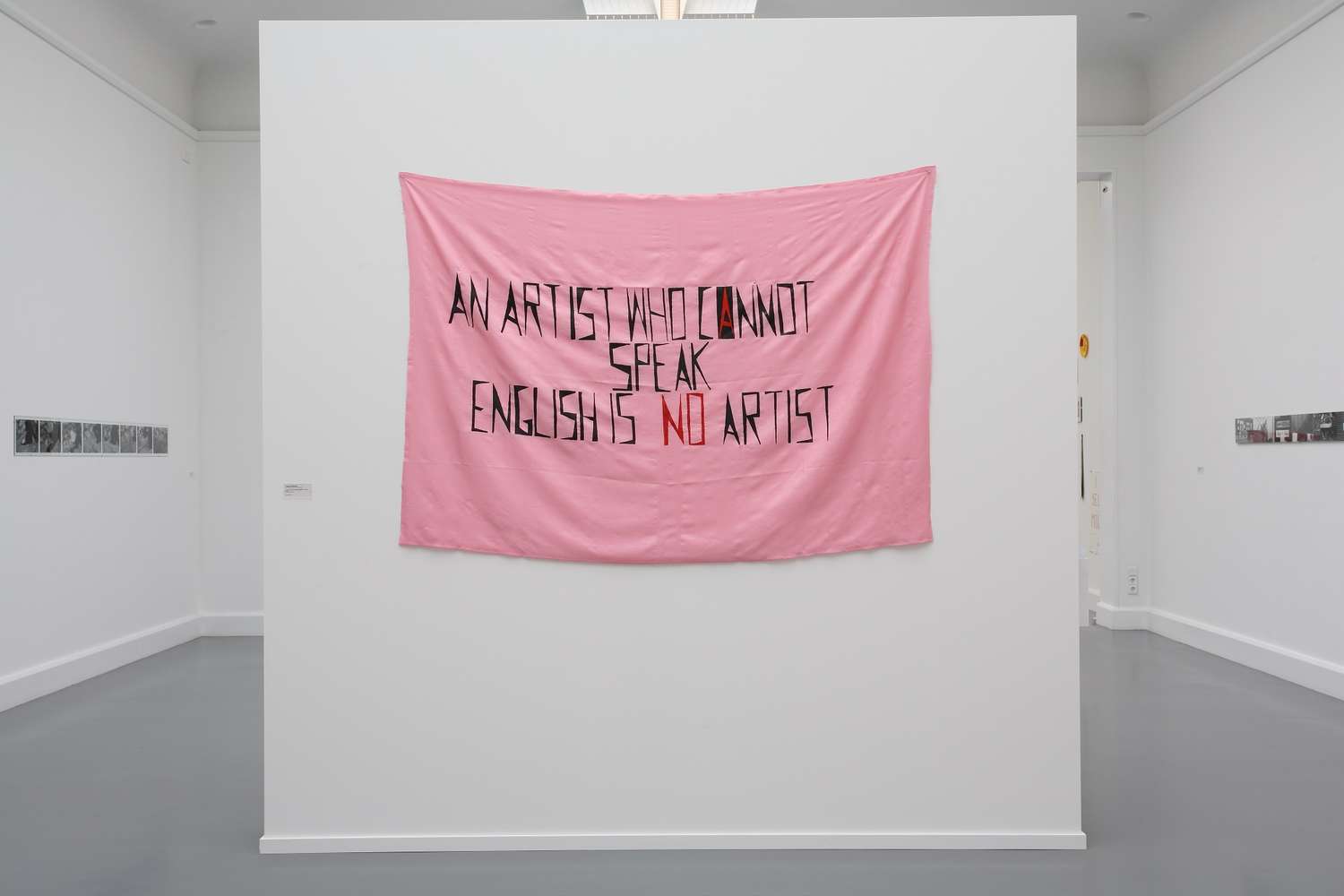

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

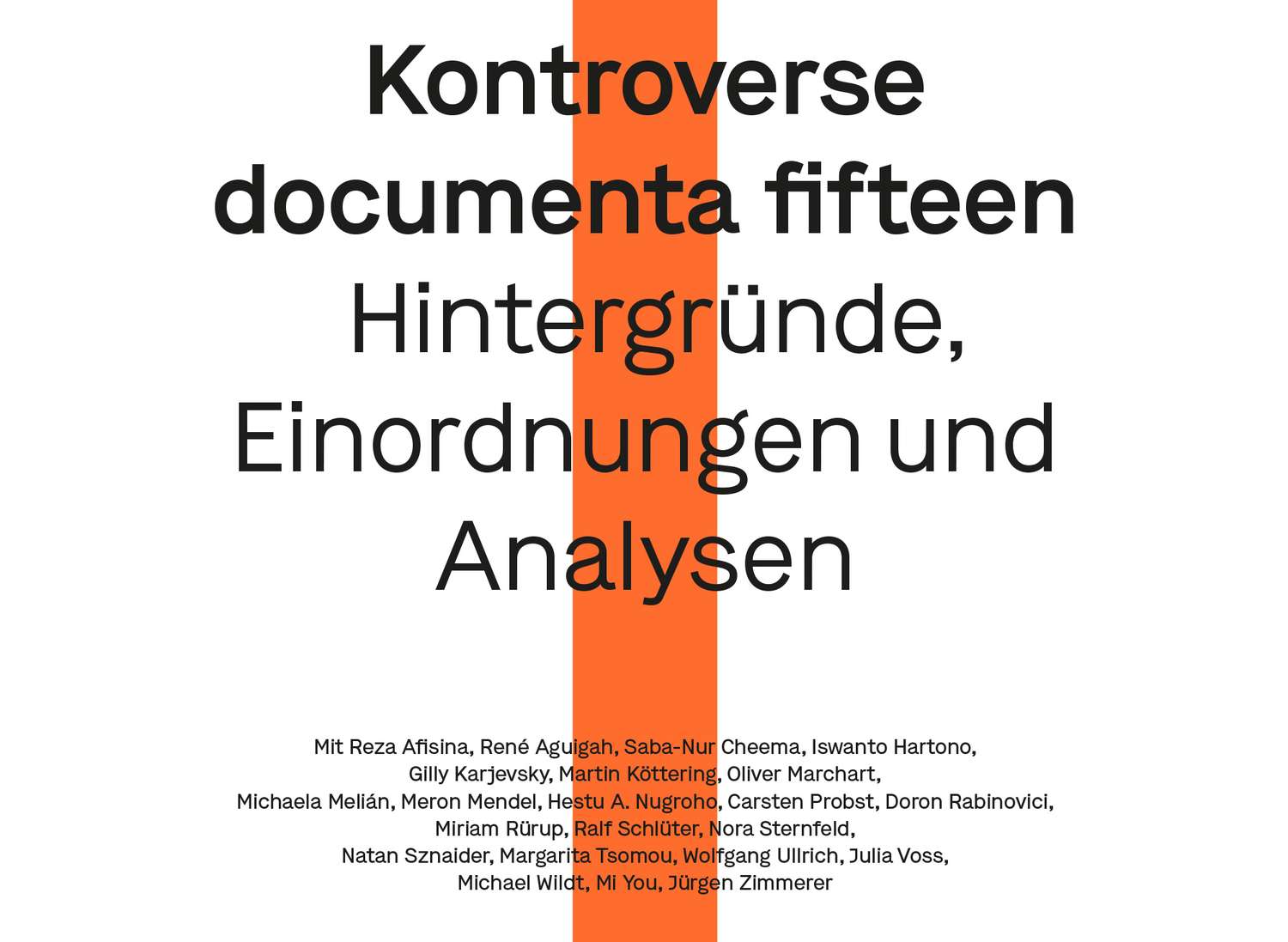

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

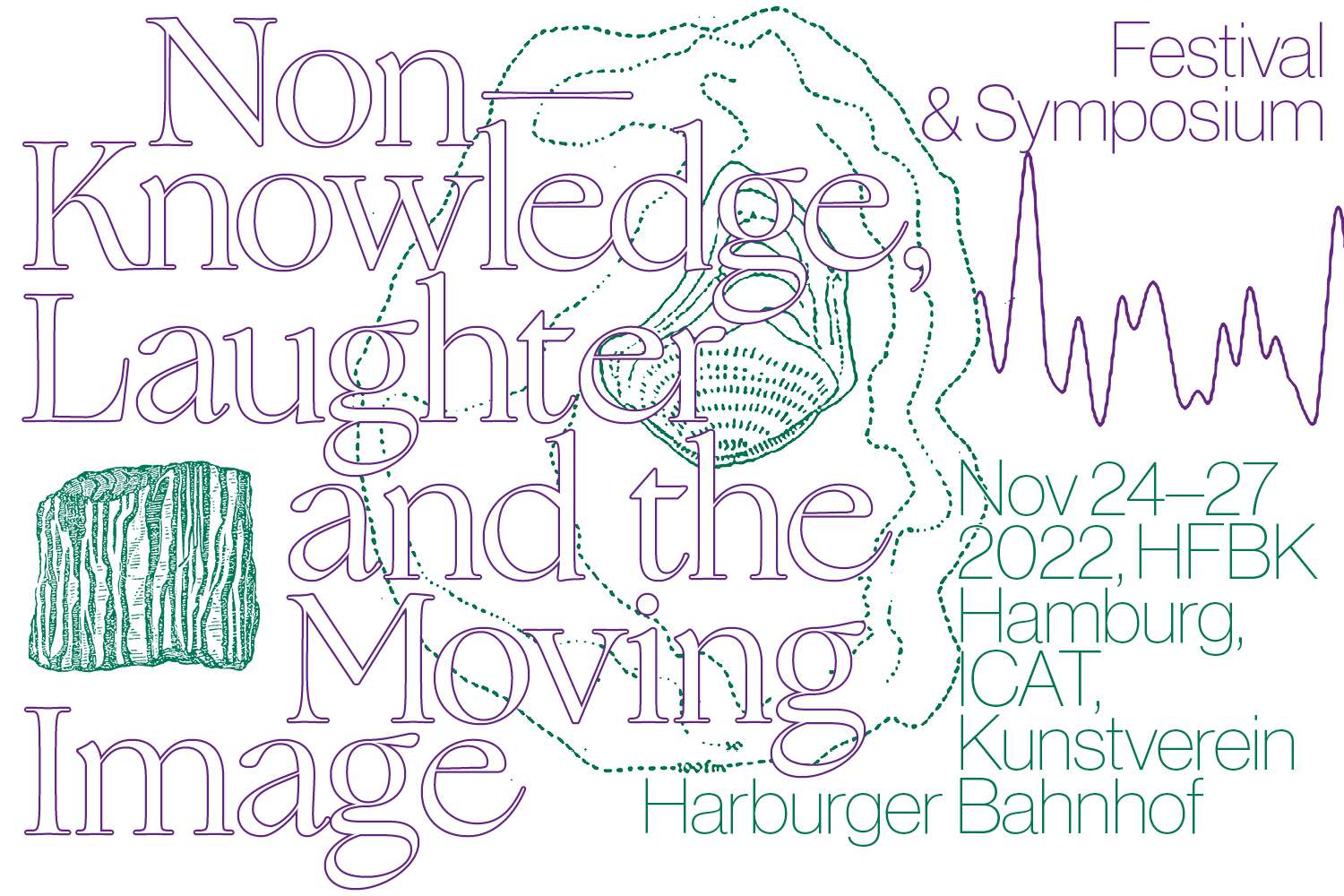

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

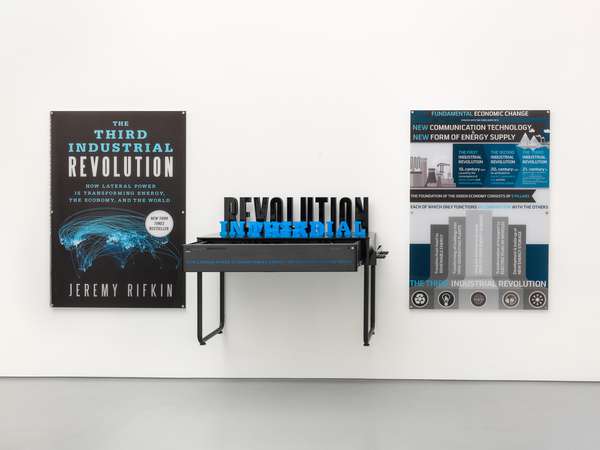

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

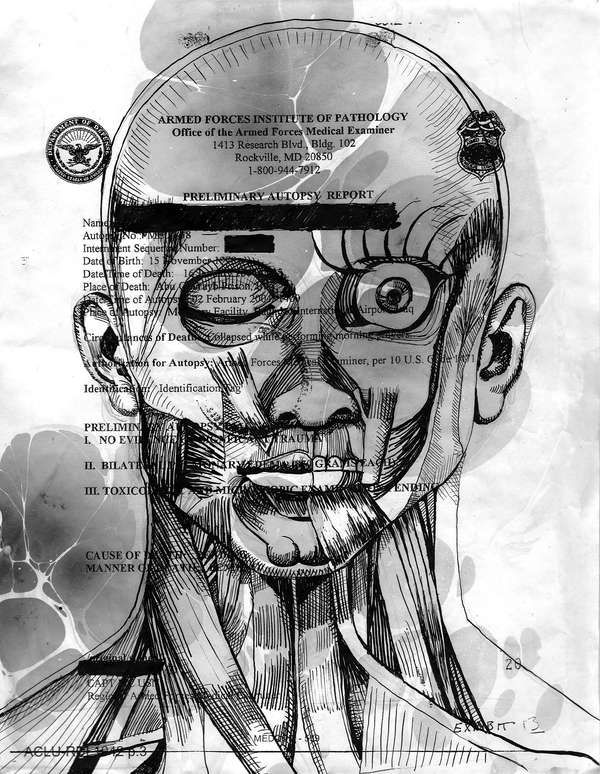

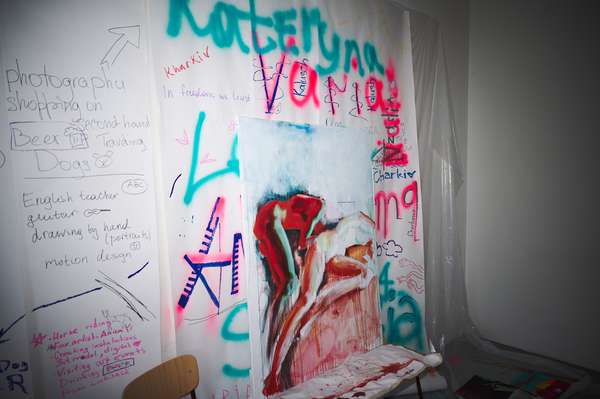

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

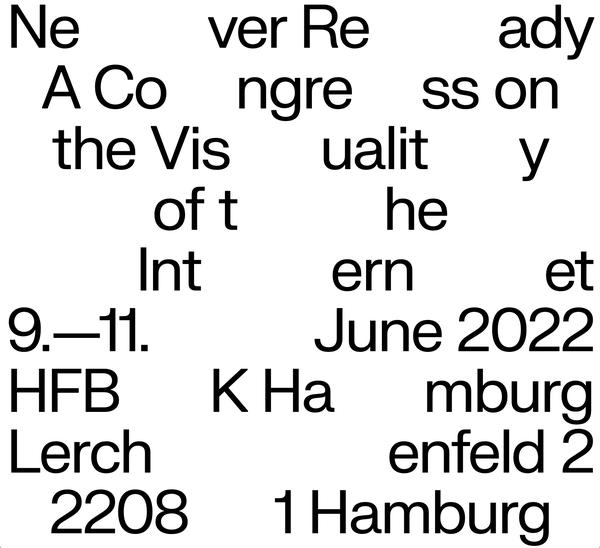

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

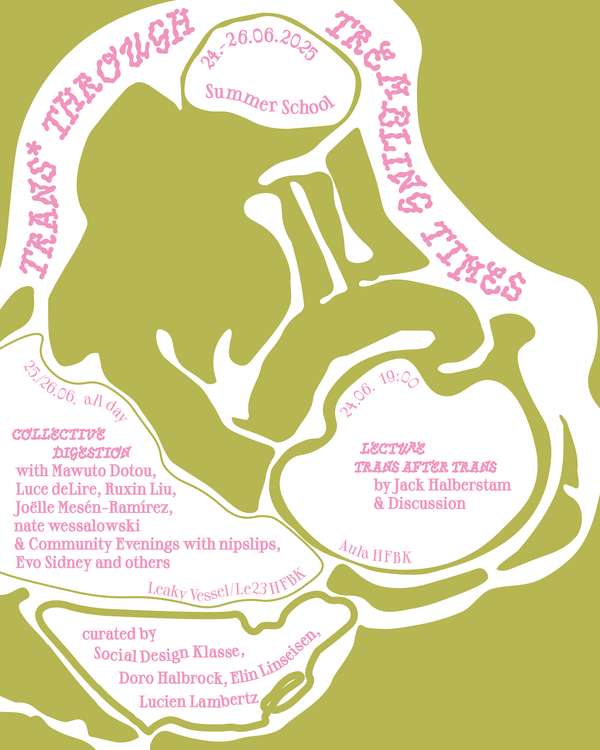

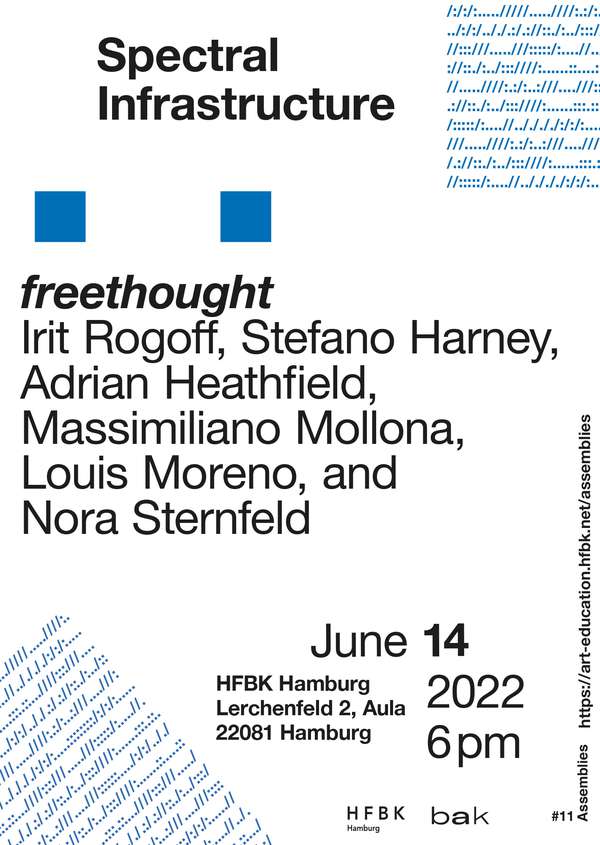

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

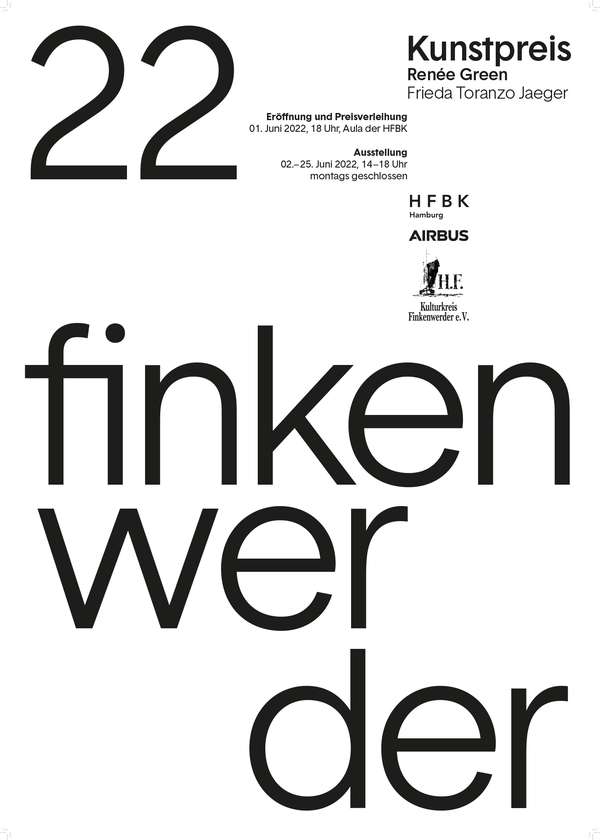

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

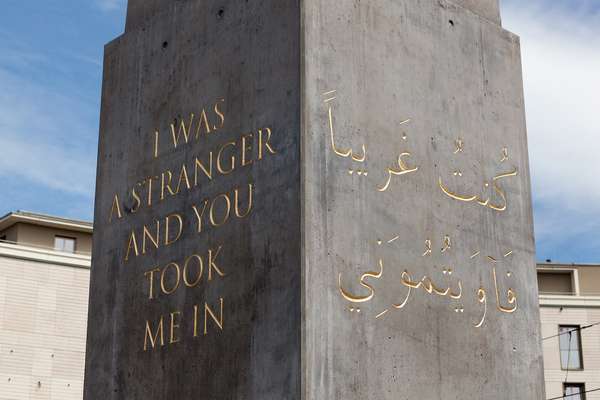

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

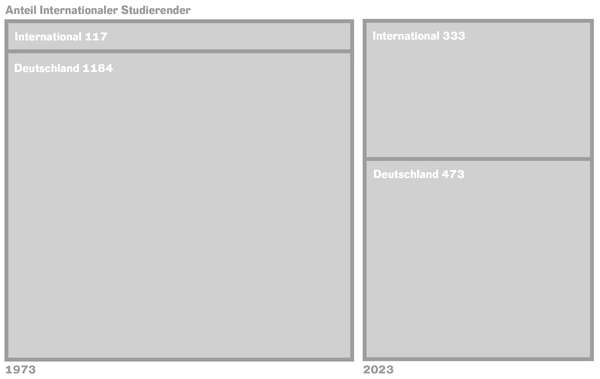

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

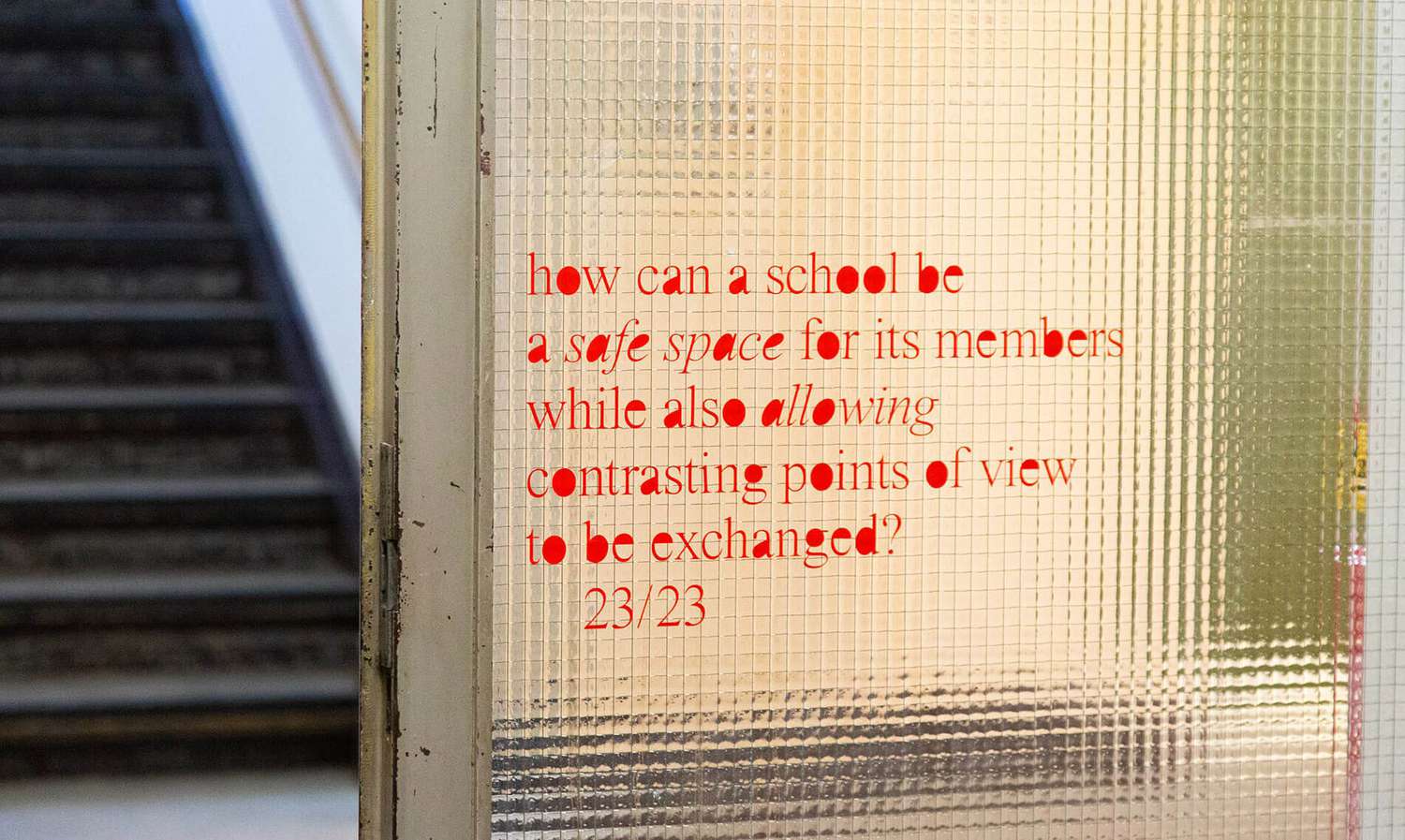

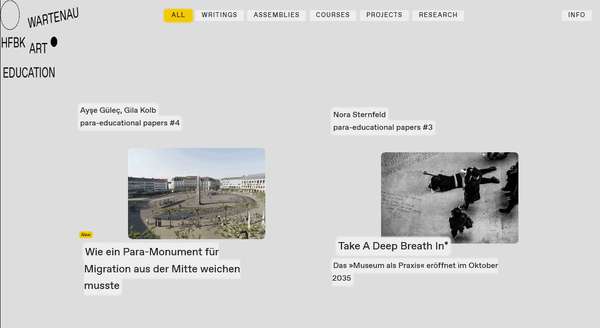

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

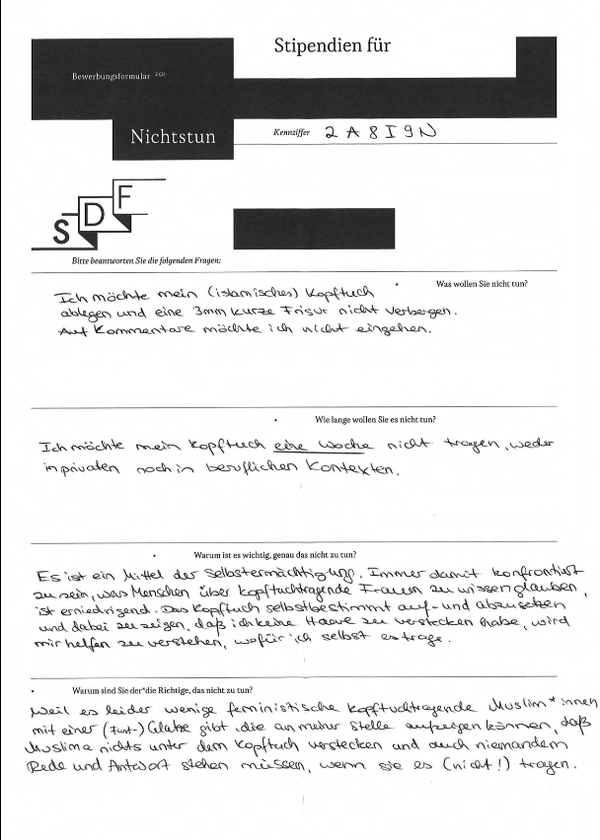

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

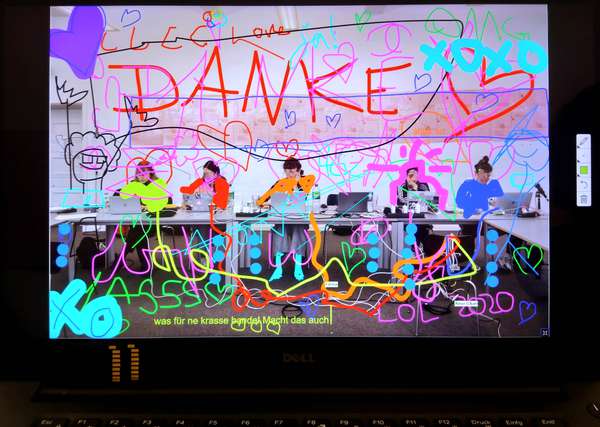

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

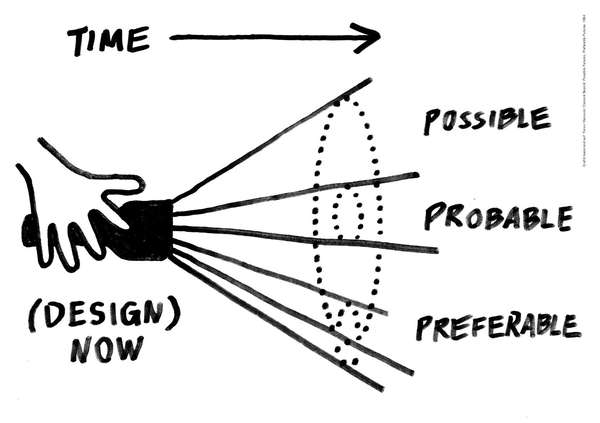

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?