Promotionsvorhaben Martin Wiesinger

Arbeitstitel: Die Kreuzigungsdarstellung des Juan de la Cruz

Betreuung: Prof. Bettina Uppenkamp, Prof. Kristin Marek

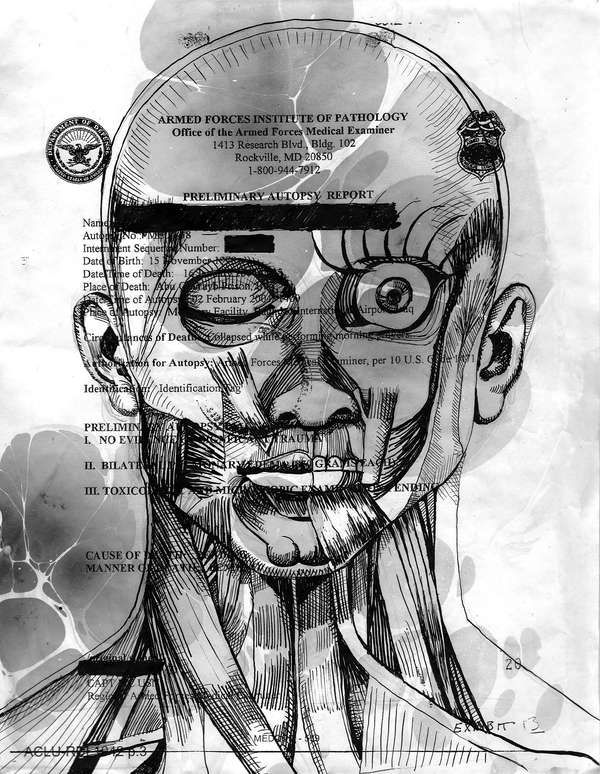

Johannes vom Kreuz (um 1540 - 1591), dessen bürgerlicher Name Juan de Yepes lautete, war Karmelit, ein Wegbegleiter der Teresa von Ávila und er gilt als eine der wichtigsten Figuren der spanischen Mystik sowie der spanischsprachigen Poesie der Frühen Neuzeit.

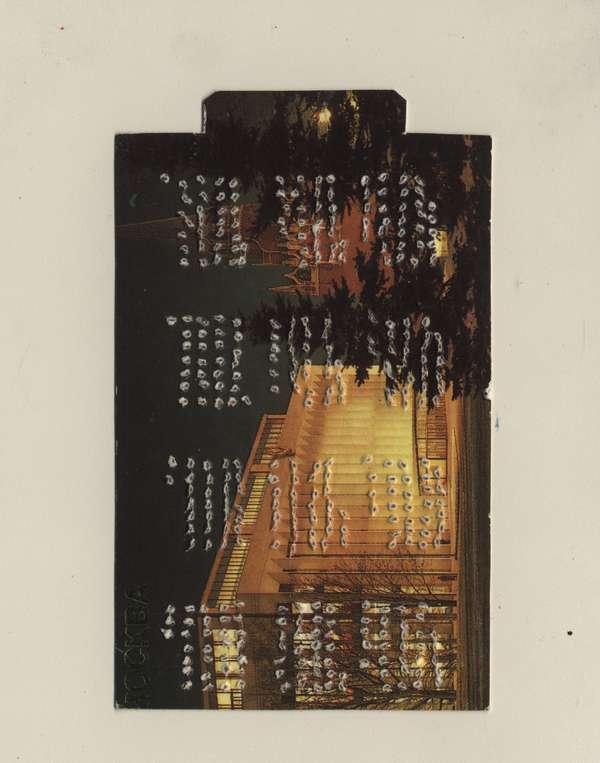

Im Blick auf den Umfang seiner poetischen und prosaischen Texte mutet eine von ihm angefertigte Tuschezeichnung, die gerade einmal 6,4 mal 5,1 Zentimeter misst, eher unscheinbar an. Es handelt sich jedoch bei dieser Zeichnung um eine Kreuzigungsdarstellung, deren Besonderheit sich nicht zuletzt durch eine Perspektive auszeichnet, die ihresgleichen sucht: Sie zeigt Jesus am Kreuz von einem deutlich erhobenen Standpunkt in einer Schräge, welche die herkömmliche kompositorische Fokussierung frontal auf das Kreuz hin außer Kraft setzt. Es scheint an keinem Punkt der christlichen Ikonographie eine vergleichbare Verschiebung des Betrachtungsstandpunktes gegeben zu haben. Sieht man den Gekreuzigten aus der Sicht Gottes?

Durch die räumliche Verortung des Menschen in seiner Relation zum Göttlichen lassen sich Theologien und metaphysische Modelle nachvollziehbar äußern. Die Betrachtung dieser Zeichnung kann hierbei als Veranschaulichung eines theologischen und damit auch bildtheoretischen Kommentars von großem Gewicht besprochen werden.

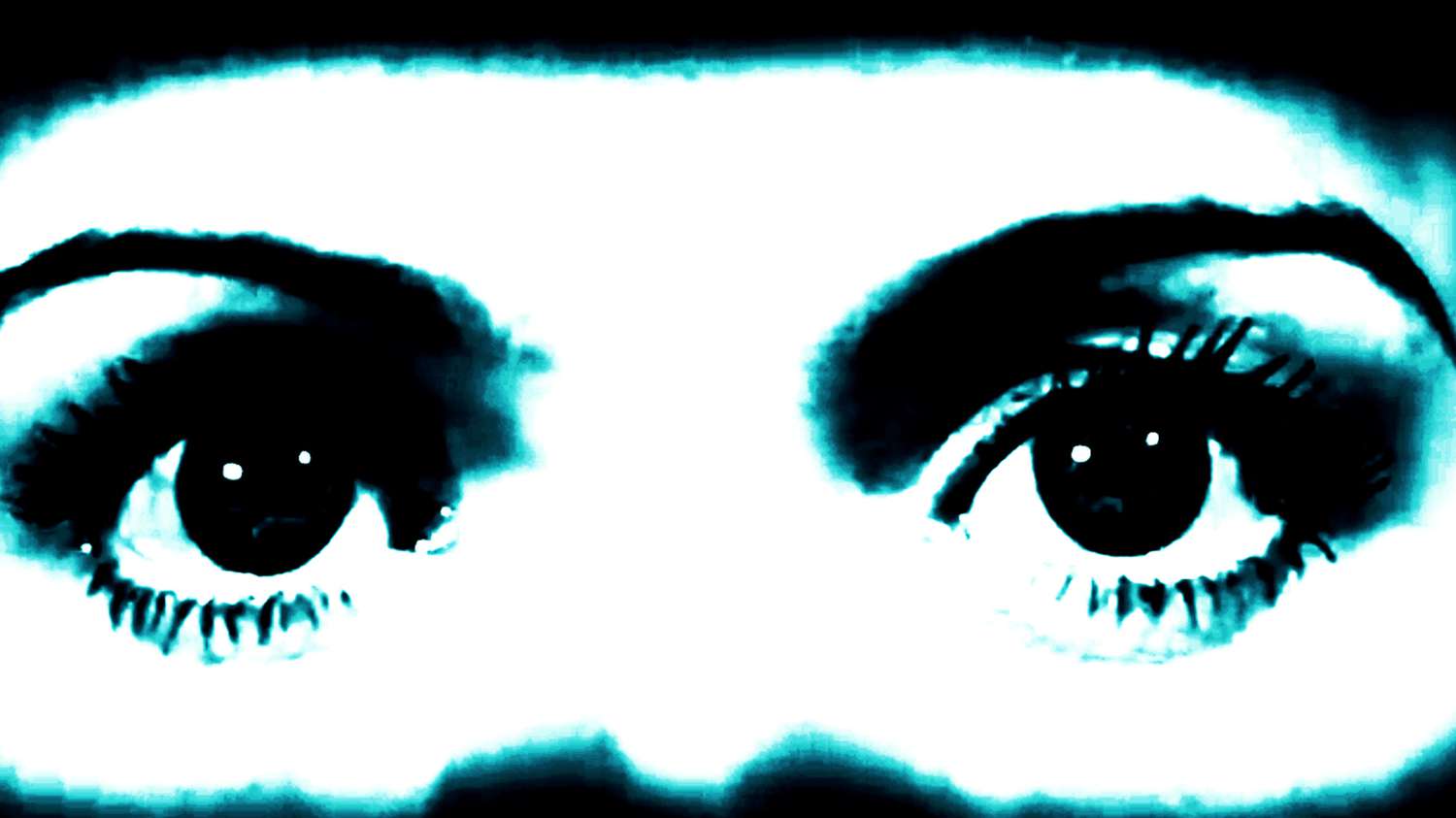

1453 ließ Nikolaus von Kues seine Glaubensbrüder vom Tegernsee sich im Halbkreis vor einer Ikone aufstellen. Das gemalte Antlitz blickte jeden von ihnen individuell und im gleichen Moment alle auf einmal an. Es folgte ihrem Blick, wenn sie den Raum vor dem Bild durchschritten. Und vor allem: Die Mönche konnten sich dieser paradoxen Eigenschaften des Bildes nur vergewissern, wenn sie im Gespräch einander das glaubten, was sie sich sagten („Siehst Du das auch? Wirst Du auch angeblickt?“). Die Blickkonstellationen erlaubten es Nikolaus von Kues, die Besonderheit des Bildes als Zeichen einer göttlichen Überschreitung von unvereinbaren Widersprüchen auszulegen und gleichzeitig die ethische Dimension der Bildbetrachtung hervorzuheben.

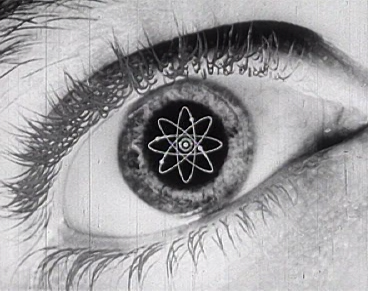

Die Zeichnung von Johannes vom Kreuz ist ein Bild vom Bild dessen, was nicht abgebildet werden kann, gesehen mit den Augen dessen, was nicht abgebildet werden kann. Was bedeutet es, diesem ganz Anderen - Gott - ein solch menschliches Auge zu geben und ihn der Kreuzigung als Ereignis der Verbildlichung in seiner Ausweglosigkeit beiwohnen zu lassen? Was hat das mit unserem Blick auf die Erde und den Menschen „von oben“ zu tun - einem Blick, der seit dem Schritt in den Weltraum photographisch sichtbar wurde, aber schon mit dem Wunsch des kartographischen Überblicks die außerweltliche Sichtweise einführte? Und was bedeutet es, wie der zeichnende Blick des Johannes vom Kreuz die herkömmliche Erzählung von sehendem Subjekt und gesehenem Objekt zu verlassen und für einen umkreisenden Moment mit dem Auge der*s Anderen zu sehen, die/der nicht sichtbar werden kann oder nicht sichtbar werden möchte? Ist es möglich, anhand der Zeichnung die zwangsläufige Verbindung von Erscheinen und Sein zugunsten einer Differenz aufzugeben, die sich einer sich tilgenden Gleichung entzieht?

Zur Person:

- *1987 in Schwandorf / Deutschland

- 2011-2017 Studium der bildenden Kunst an der HfBK Dresden

Kontakt:

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

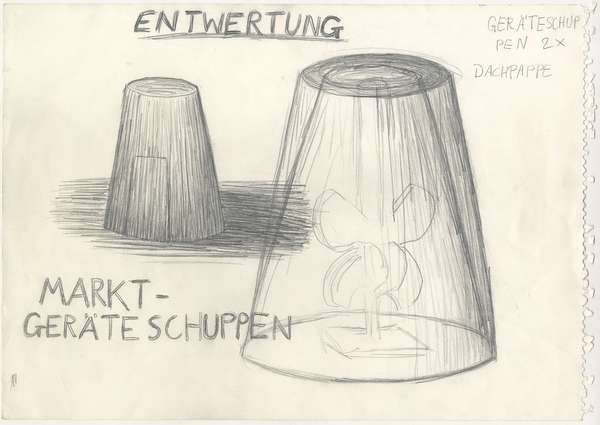

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

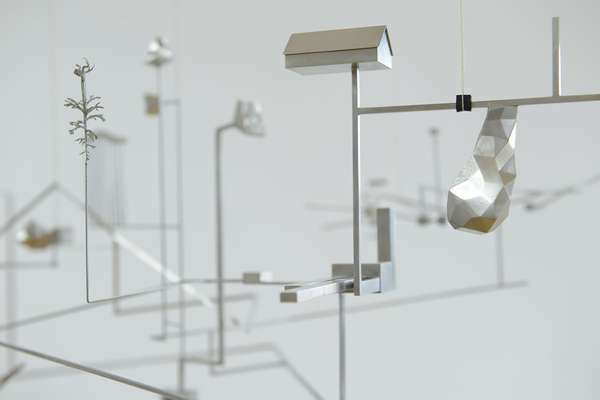

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

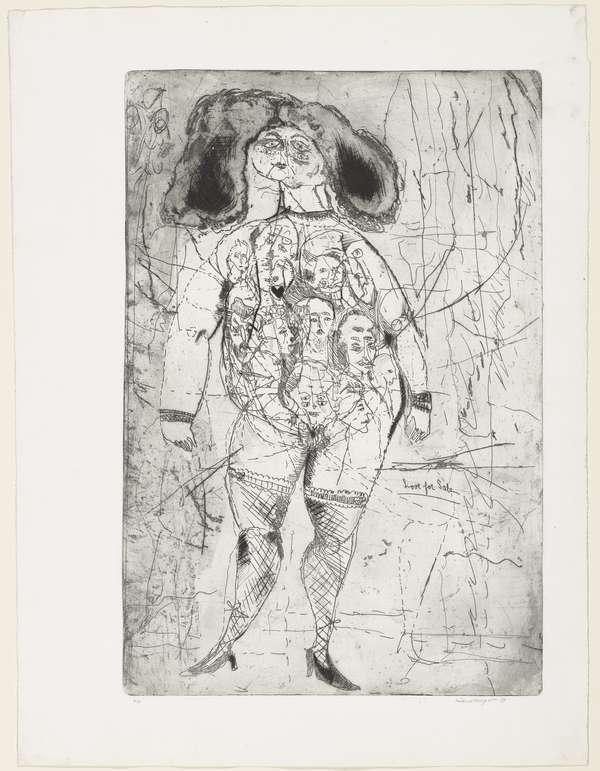

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

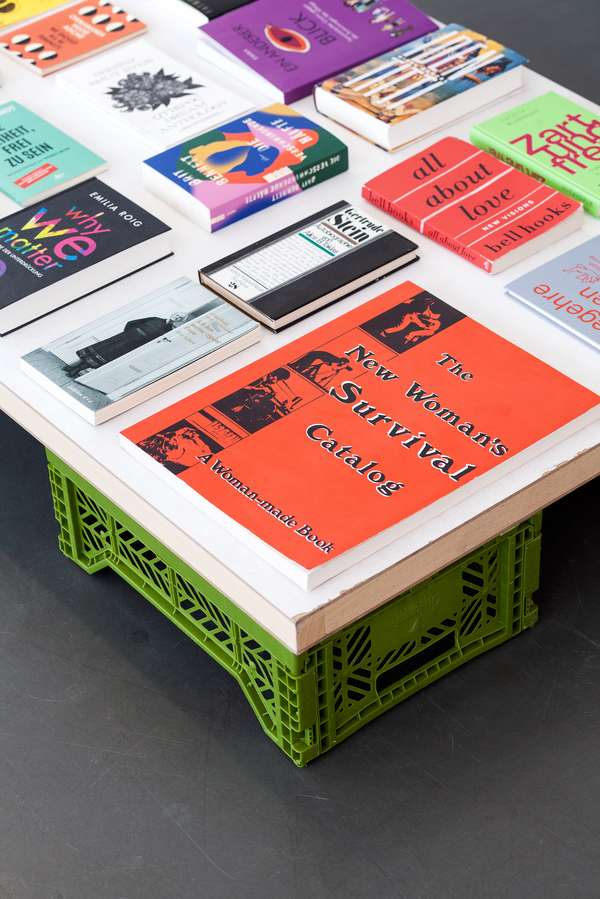

Extended Libraries

Extended Libraries

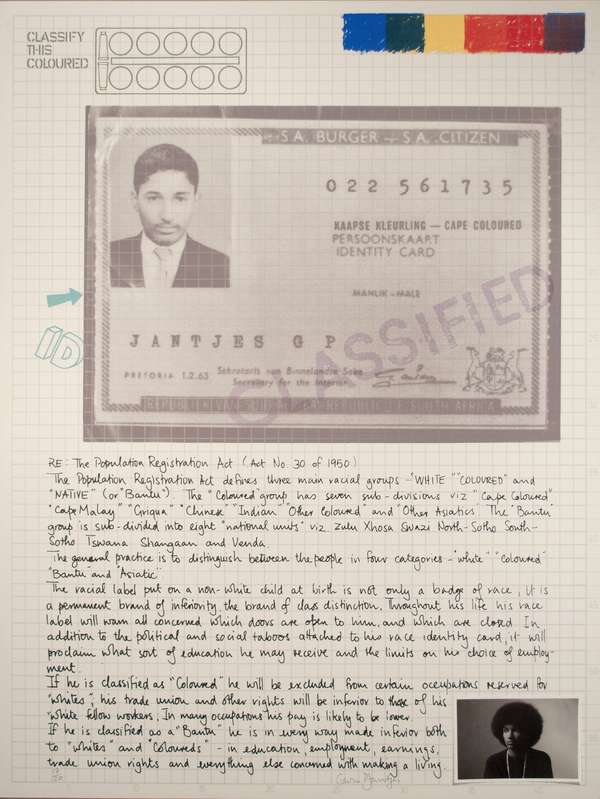

And Still I Rise

And Still I Rise

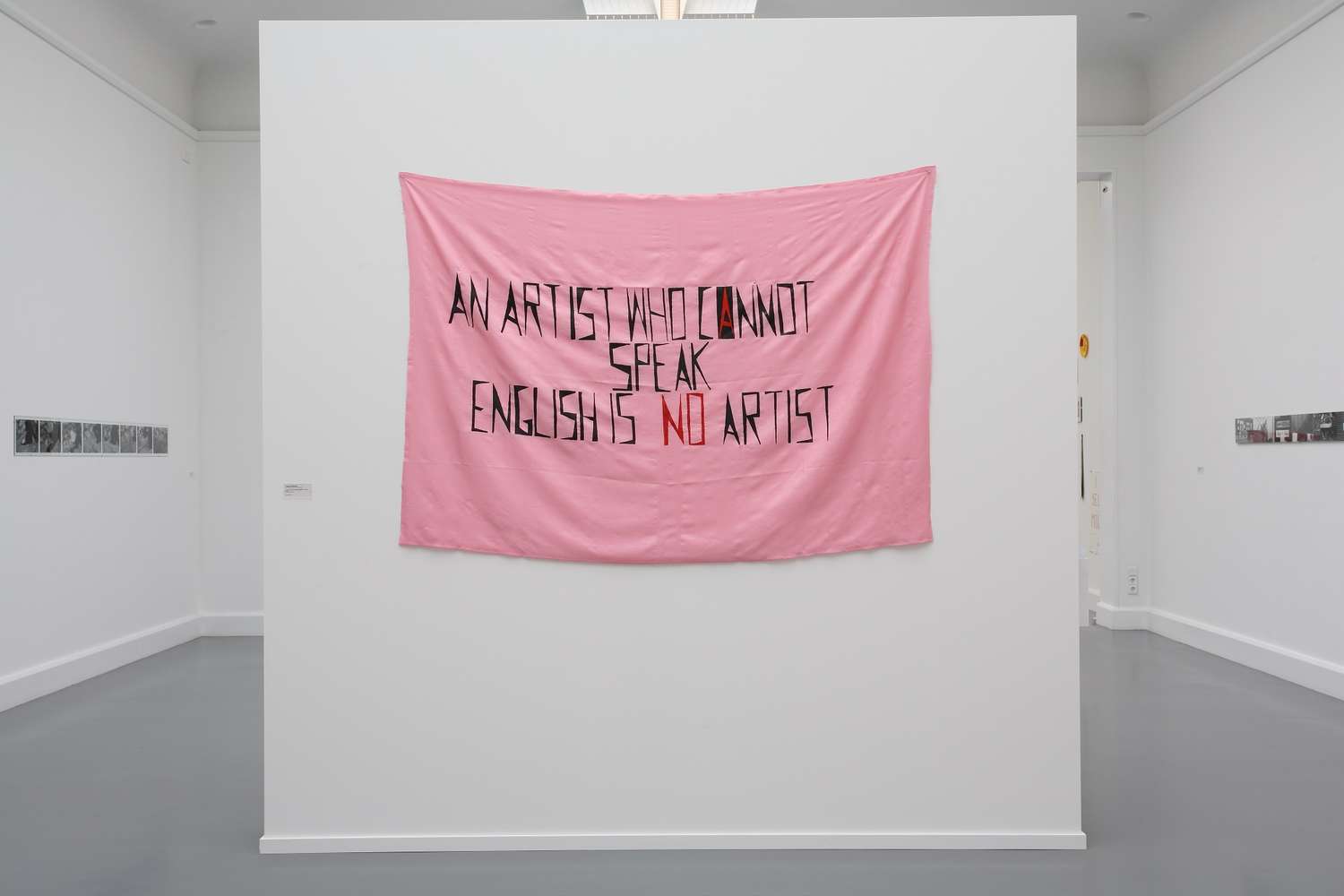

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

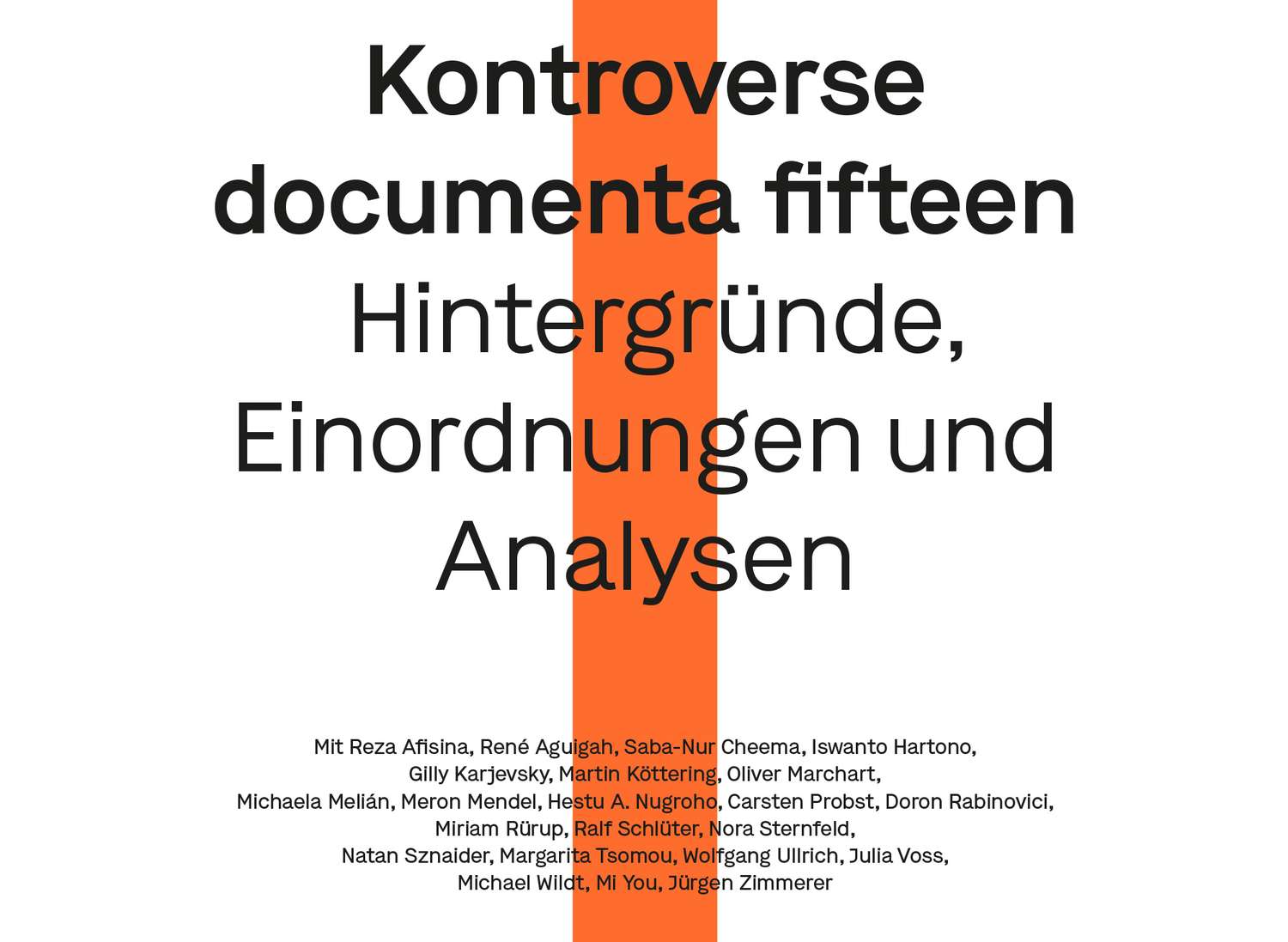

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

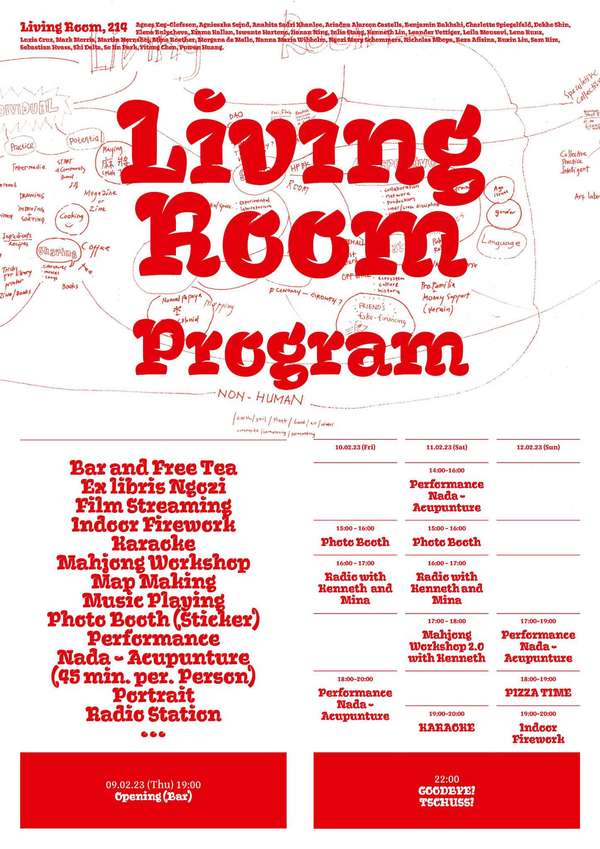

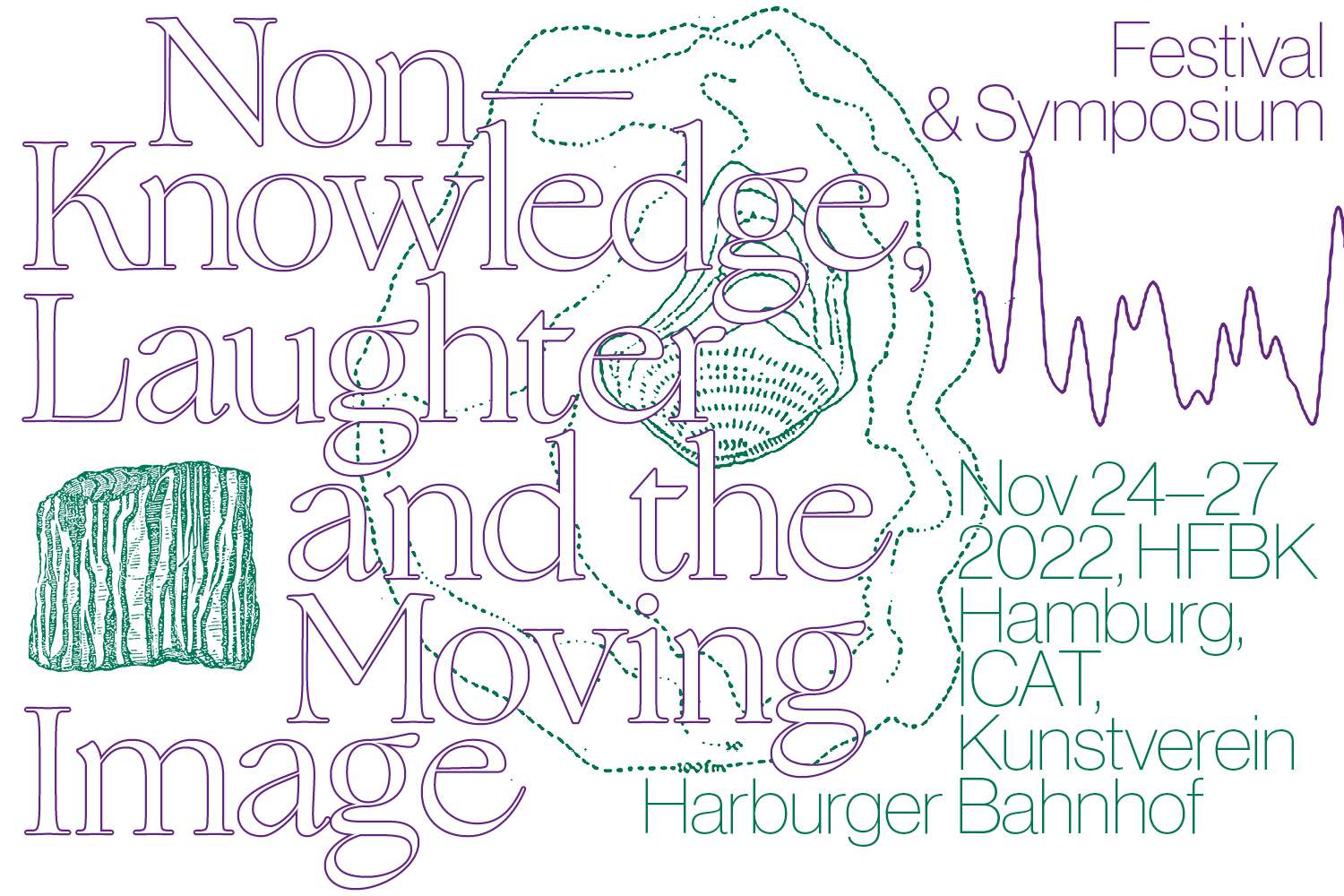

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

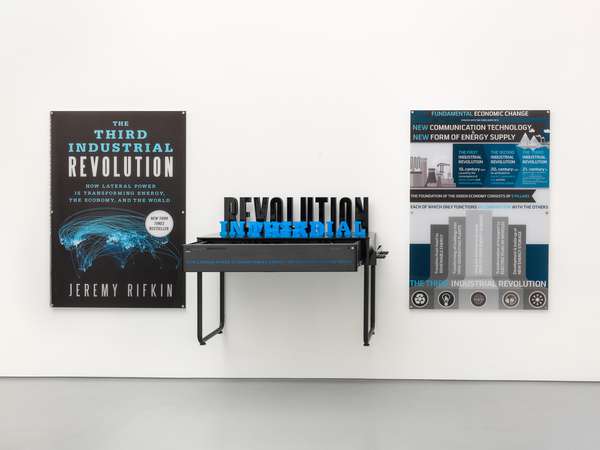

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

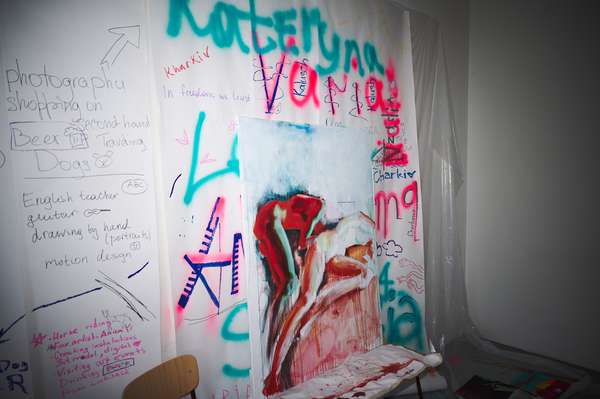

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

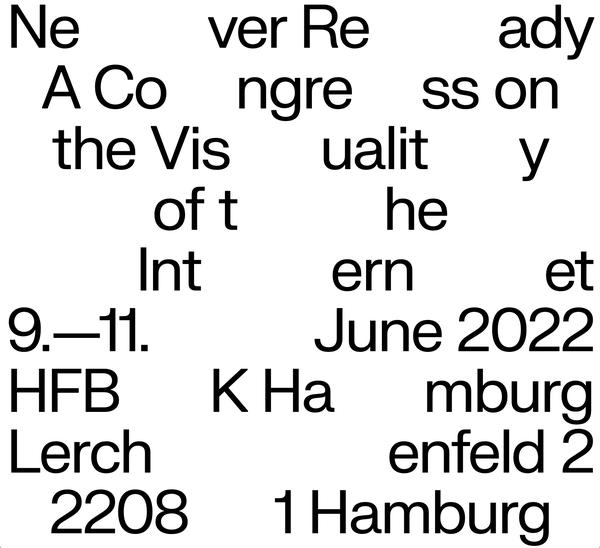

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

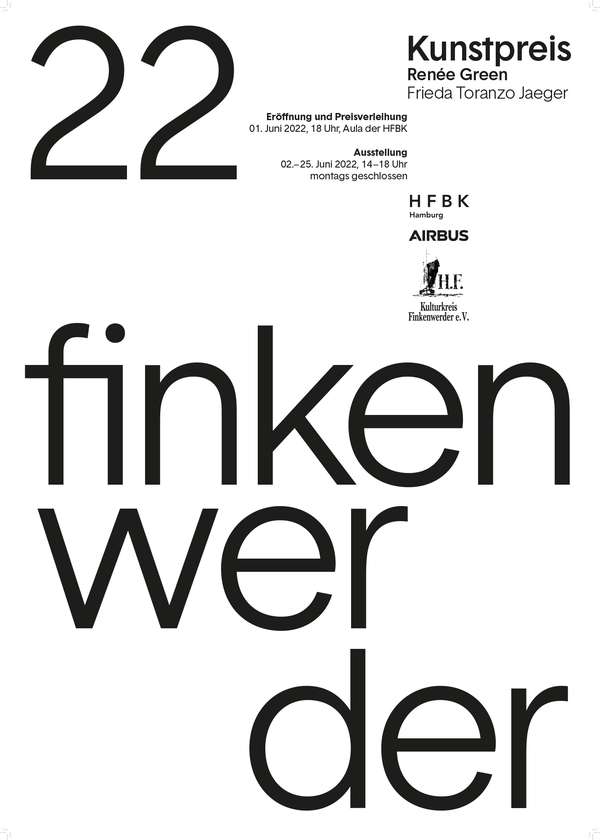

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

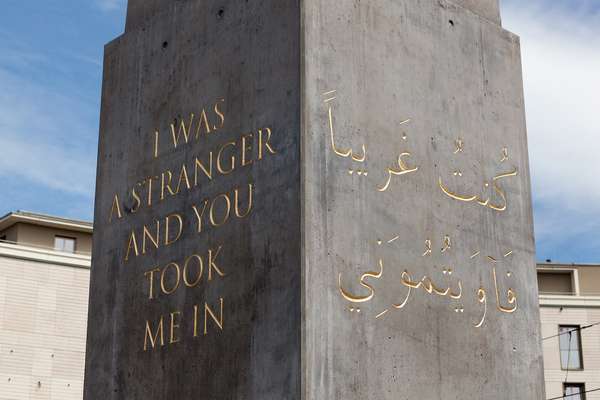

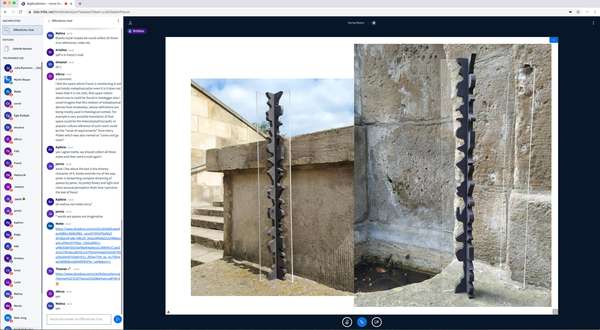

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

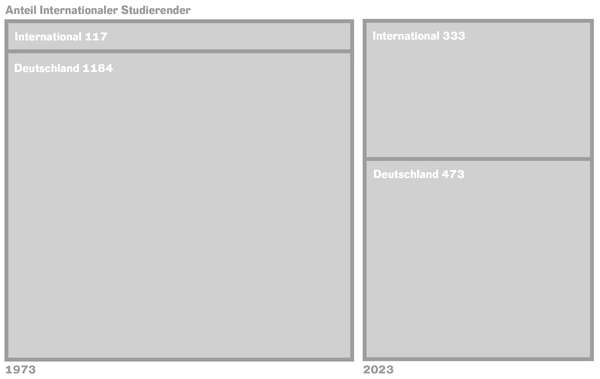

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

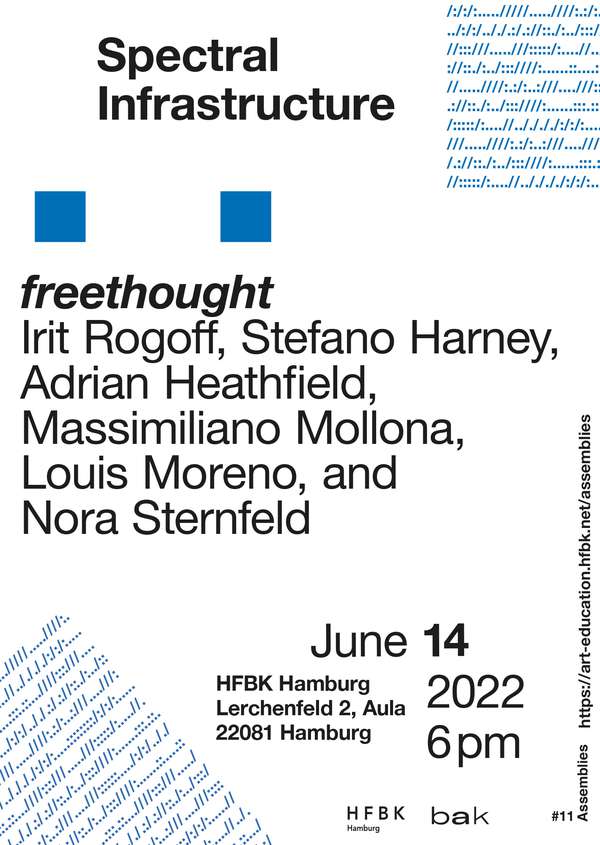

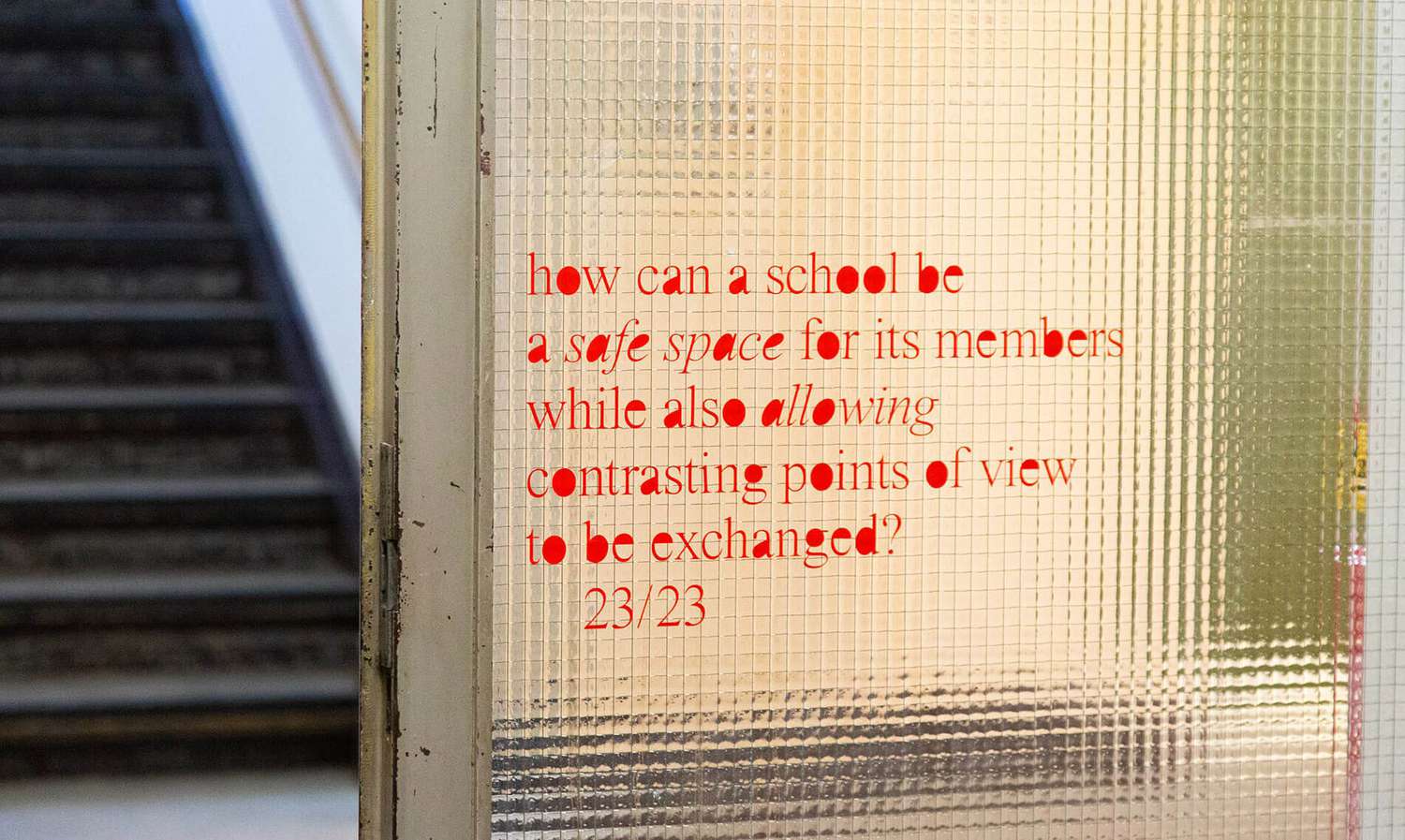

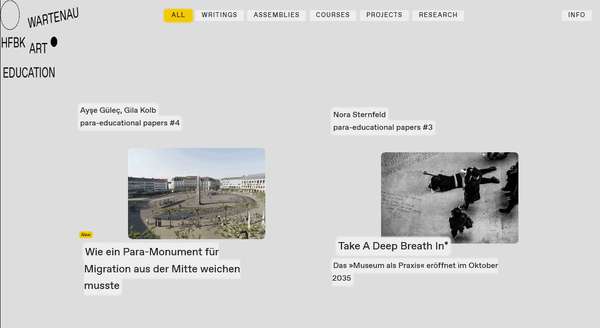

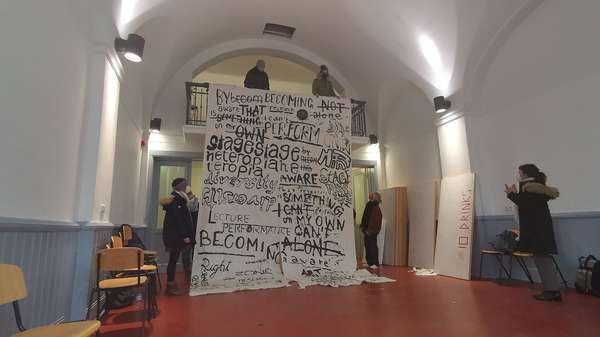

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

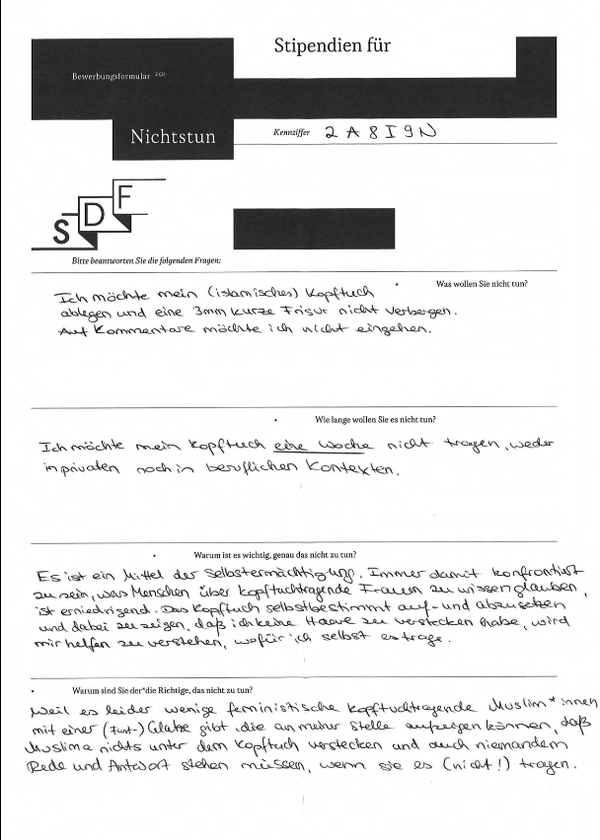

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

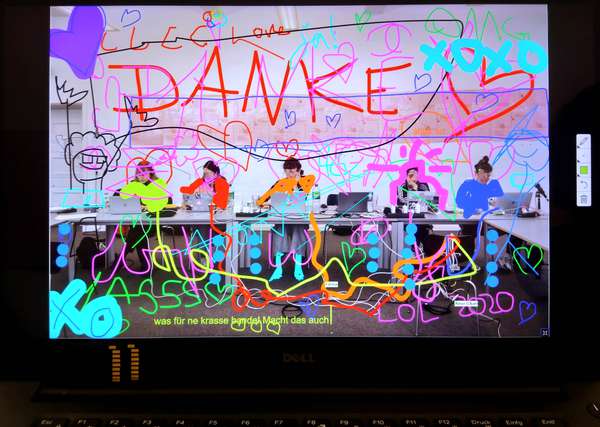

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

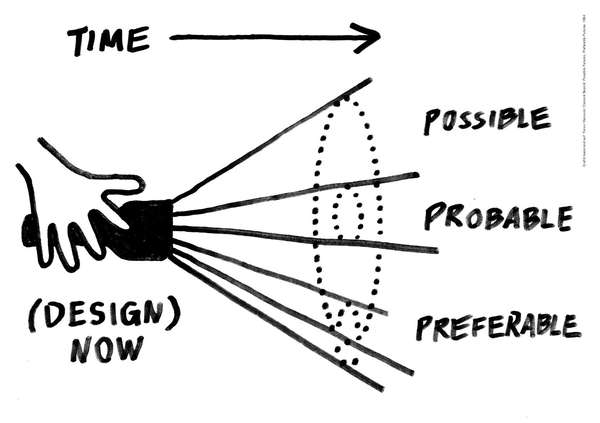

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?