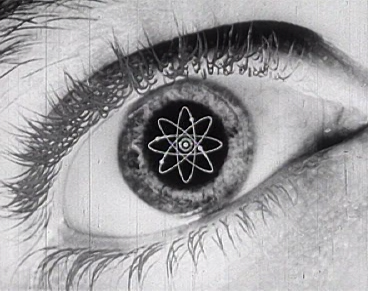

Dr. phil. in art. Frank Wörler

Das Symbolische, das Imaginäre und das Reale. Lacans drei Ordnungen als erkenntnistheoretisches Modell

Betreuung: Prof. Dr. Hans-Joachim Lenger, Prof. Dr. Michaela Ott

Disputation am 16.10.2014

War die Lacan-Rezeption hierzulande zunächst von einer literaturwissenschaftlichen Perspektive bestimmt, gibt es in jüngerer Zeit vermehrt Ansätze, die Theoriefiguren des französischen Psychoanalytikers in Bezug auf eine allgemeinere Diskursgeschichte zu interpretieren und ihre Referenzen zu befragen.

In dieses Forschungsbemühen reiht sich mein Promotionsprojekt ein, das einen kleinen Ausschnitt aus der Lacan'schen Lehre – seine Trias aus einem Symbolischen, einem Imaginären und einem Realen –, dezidiert zum Zeitpunkt der ersten Ausformulierung, zum Anlass nimmt, wichtige Bezugnahmen des Analytikers zu recherchieren und zu rekonstruieren.

Diese Bezüge verweisen auf ein allgemeines erkenntnistheoretisches Interesse Lacans, der sich, um seine Seminare auf der intellektuellen Höhe seiner Zeit zu halten, einer Vielzahl fachfremder Konzepte bedient. Zusammen genommen helfen diese beliehenen Begrifflichkeiten, die psychoanalytische Theorie dreier »Register« besser zu verstehen. Darüber hinaus zeichnet sich aber auch ein Bild ab, welches diese Trias innerhalb eines die Disziplinen überspannenden Disputs über mögliche Formen wissenschaftlicher Erkenntnis situiert.

Vortragende sind in dieser Diskussion Ernst Cassirer, der im Rückgriff auf Hermann von Helmholtz einen naturwissenschaftlichen Anker wirft, um das Symbolische zu situieren, des weiteren Jakob von Uexküll, der als Biologe die fundamentale Frage des Beobachters aufwirft. In Bezug auf die irisierende Funktion des Imaginären findet sich beim frühen Franz Brentano der psychologisch gesetzte Begriff der Intentionalität, welcher für die Phänomenologen Jean-Paul Sartre und Maurice Merleau-Ponty den Ausgangspunkt ihrer Begriffe eines Imaginären und eines Realen bildet. Ob etwas imaginär oder real sei – diese Frage hat eine lange Tradition in der abendländischen Philosophiegeschichte, doch sie bricht sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in neuen Spektren. Der Epistemologe Émile Meyerson erörtert – mithin seinem bekannter gewordenen Schüler Thomas Kuhn den Weg bereitend – verschiedene Erkenntnistypen. Das Reale ist für ihn eine spezifische Art und Weise des Weltzugangs. Meyerson greift die Bergson'sche Wissenschaftskritik auf und verbindet sie mit einer geschichtlichen Analyse, die sich entschieden gegen das Comte'sche Diktum (wissenschaftlicher Sinn-Abstinenz) stellt, womit sich ein argumentativer Kreis im 19. Jahrhundert schließt: an jenem Ausgangspunkt symbolisch dominierter Wissenschaftspraxis, die im naturwissenschaftlichen Feld von Helmholtz formuliert wurde.

Die immer wiederkehrende Auseinandersetzung mit Henri Bergson ist bezeichnend für die epistemologische Debatte im Frankreich des 20. Jahrhunderts, in welcher auch Lacan seinen Platz einnimmt. Die Überprüfung der zusammengetragenen Bestimmungen eines Symolischen, eines Imaginären und eines Realen erfolgt in meiner Dissertation jedoch in Diskussion mit einem amerikanischen Logiker: Charles Peirce.

Als vorläufiges Ergebnis meiner Recherche biete ich eine epistemologische Trias an, die sich nicht allein auf die psychoanalytische Praxis bezieht, sondern sogar losgelöst von dieser spezifischen Theorie Rückhalt in zahlreichen Denkfiguren erkenntnistheoretisch motivierter Philosophen und Wissenschaftler findet. Die Frage ist, ob mit einem Symbolischen, einem Imaginären und einem Realen nicht allgemeine funktionale Prinzipien des Erkennens beschrieben sind. Können diese als epistemologisches Werkzeug helfen, aktuelle erkenntnistheoretische Fragestellungen zu sondieren?

Die Dissertation ist im September 2015 im transcript verlag, Bielefeld, erschienen: http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3261-3/das-symbolische-das-imaginaere-und-das-reale

Kontakt: f.woerler@web.de

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

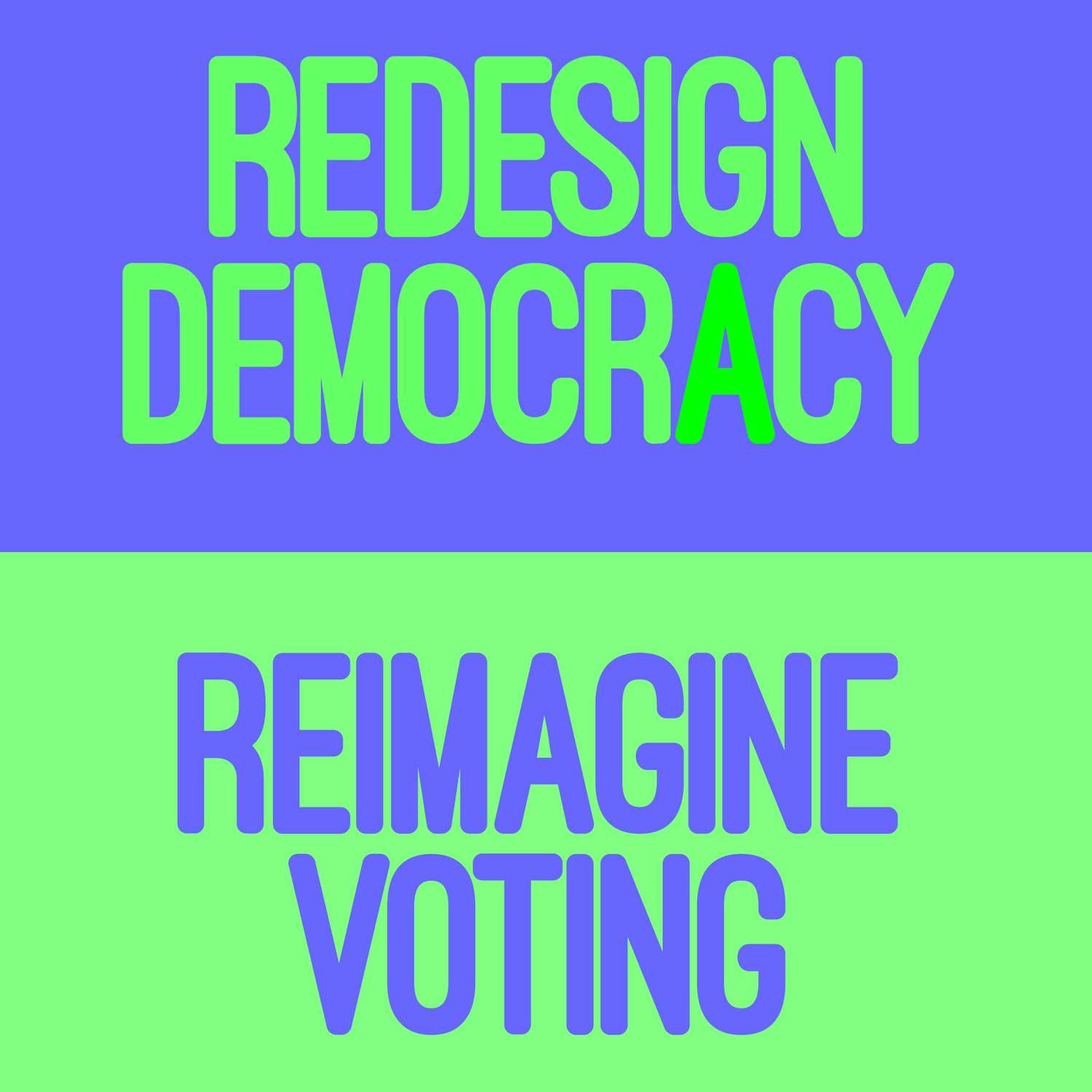

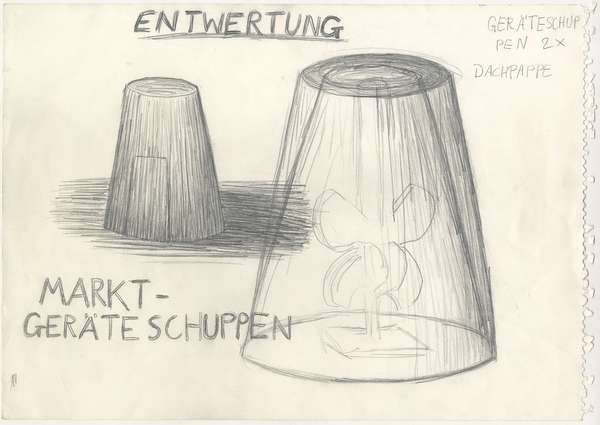

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

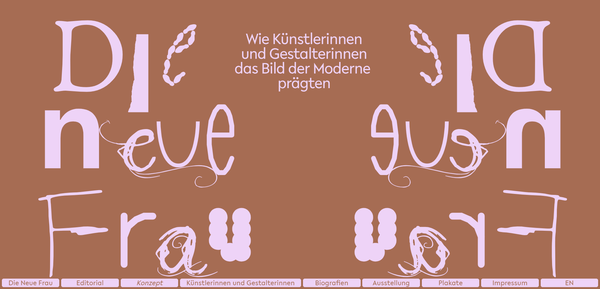

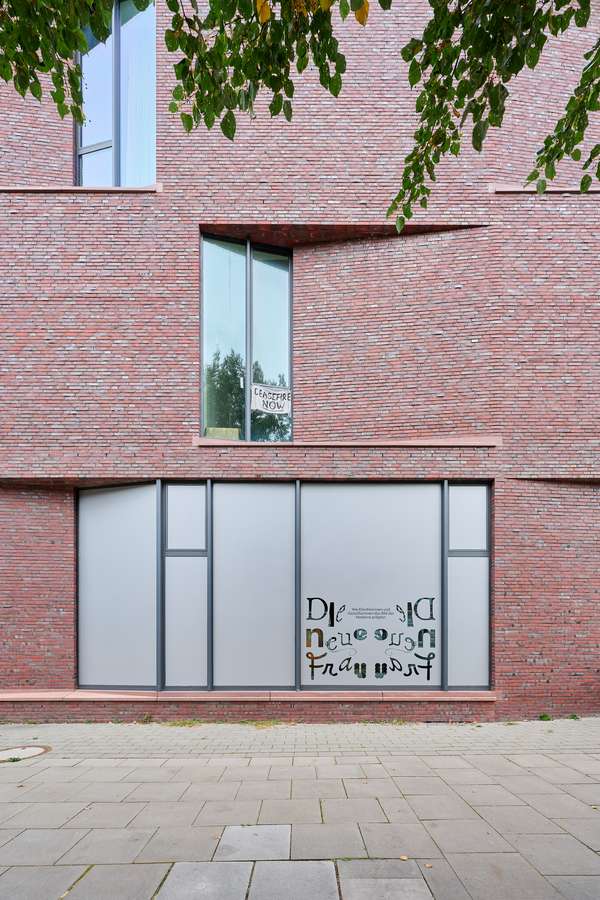

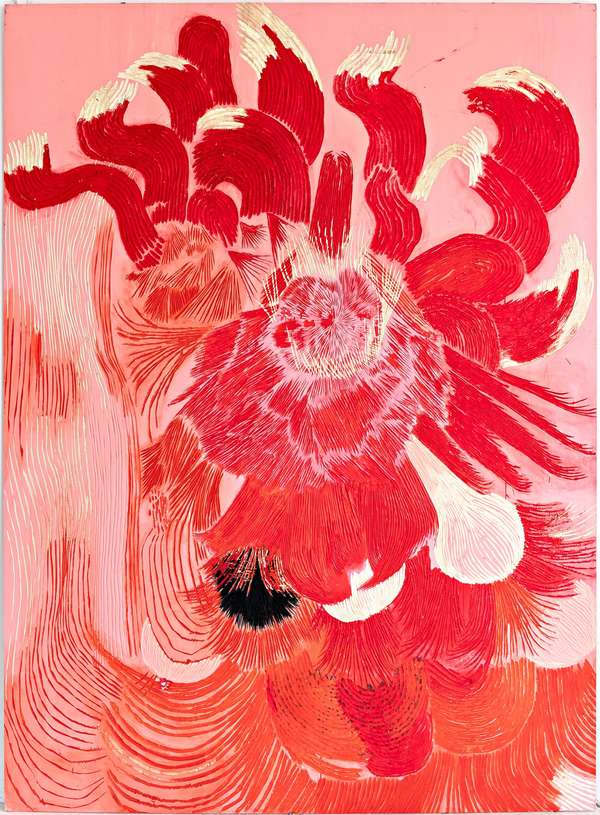

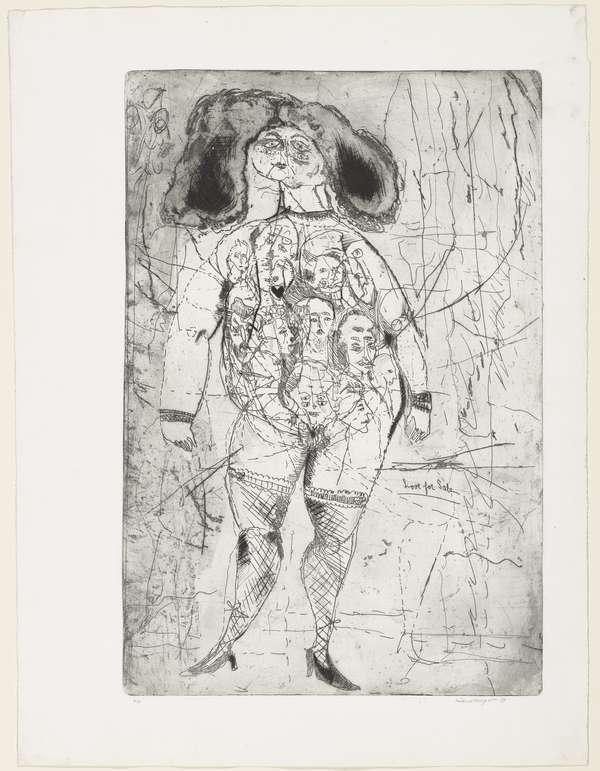

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

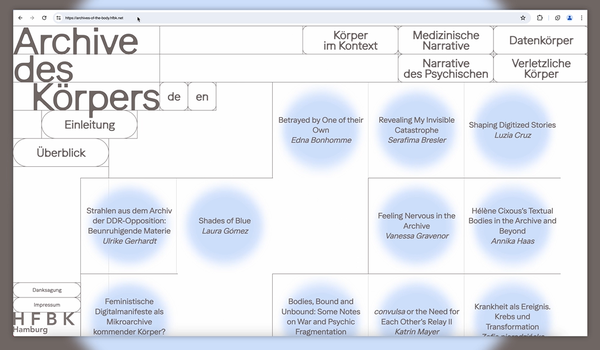

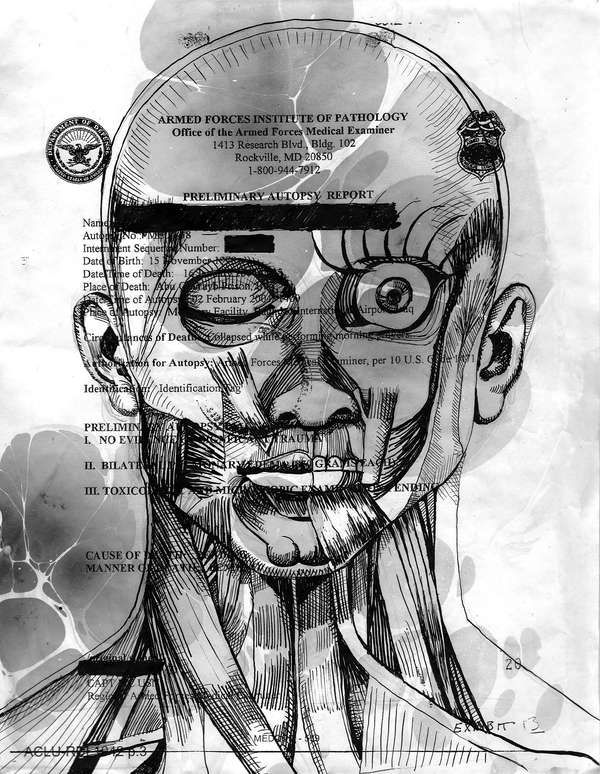

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

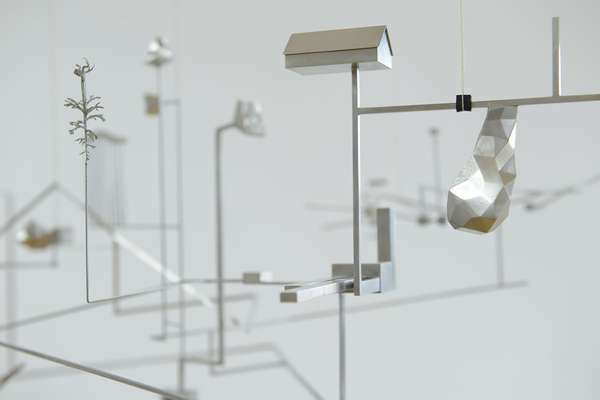

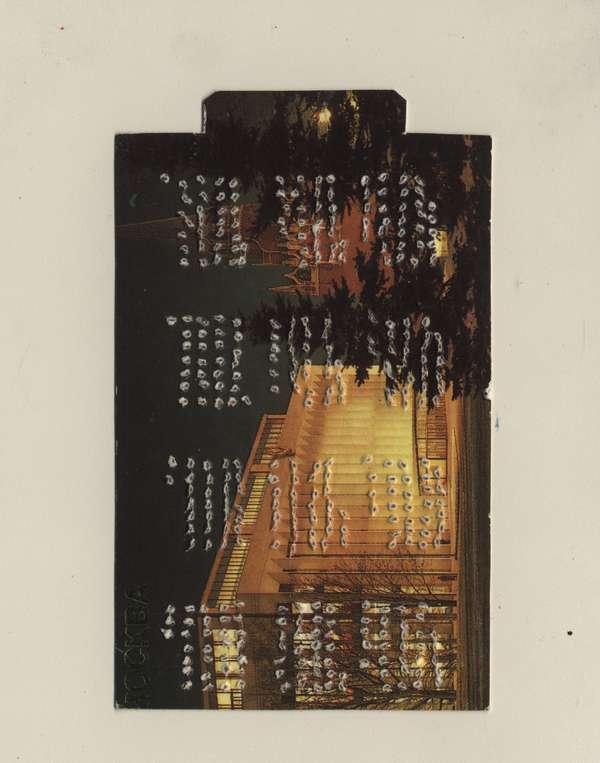

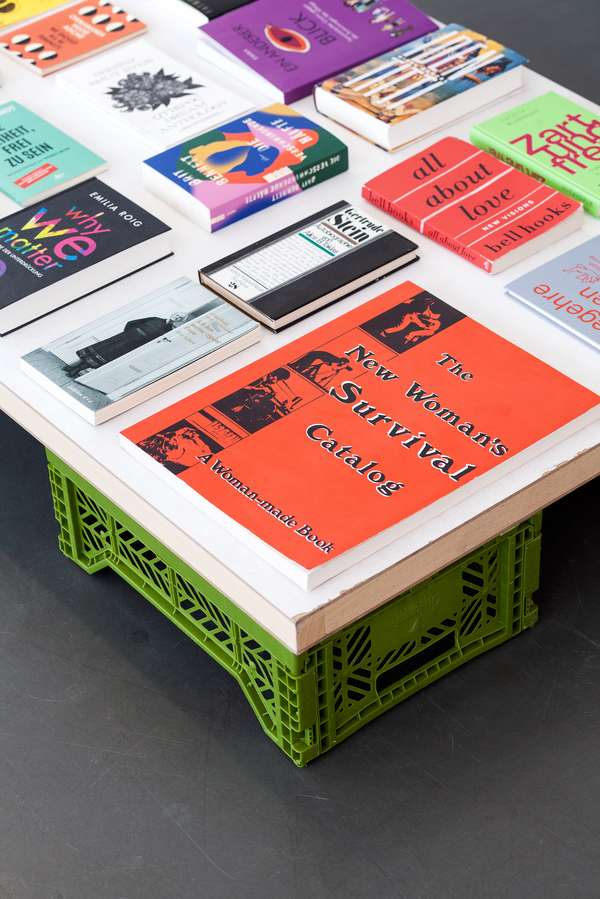

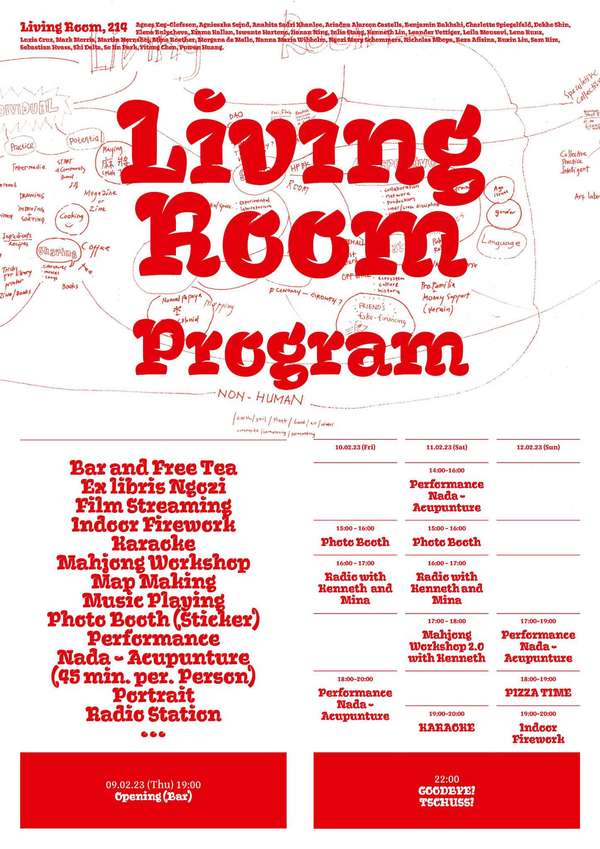

Extended Libraries

Extended Libraries

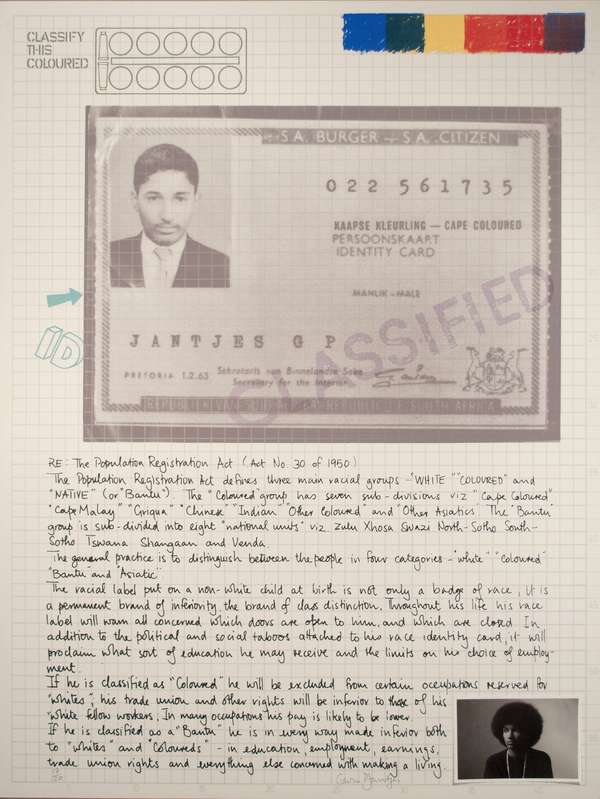

And Still I Rise

And Still I Rise

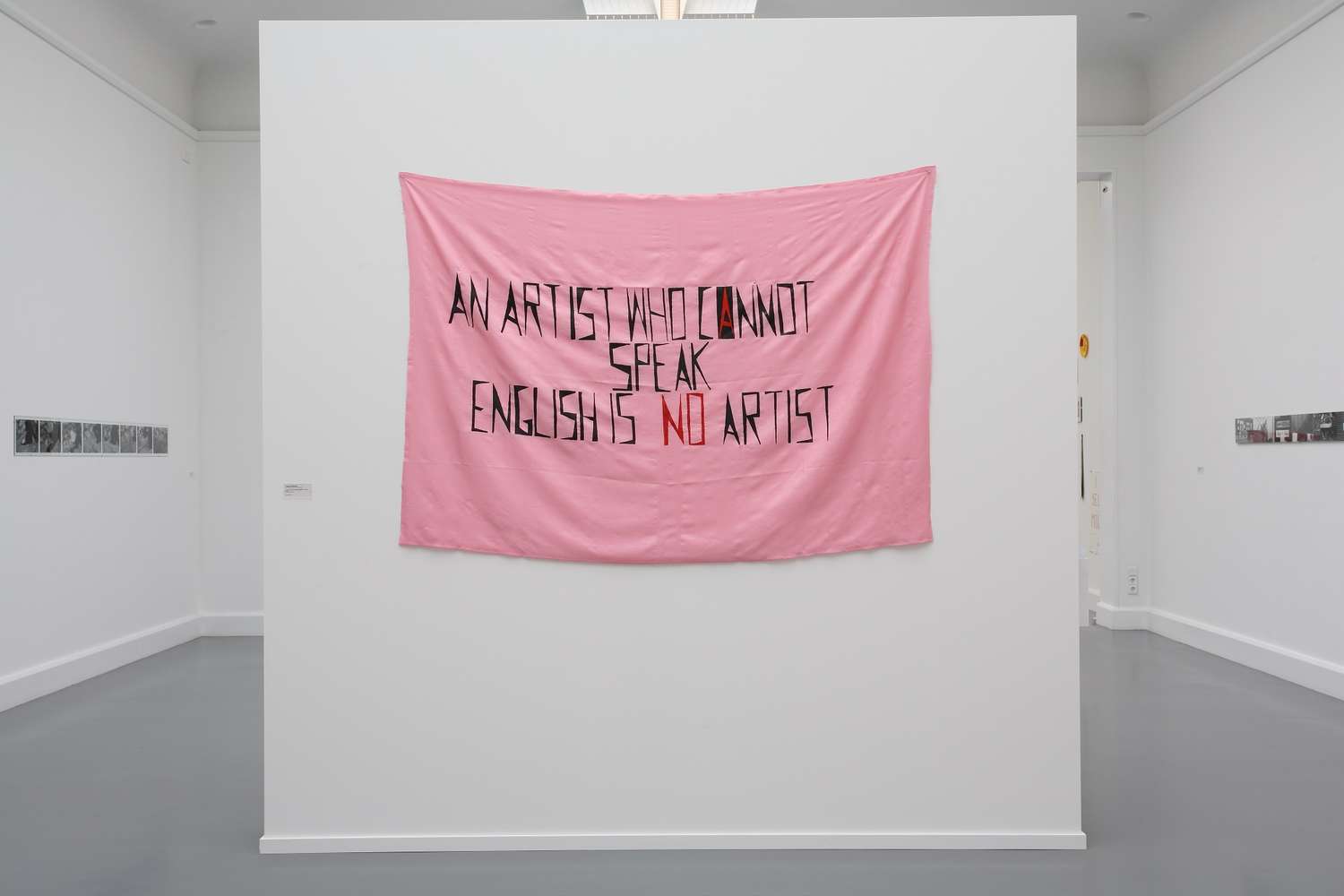

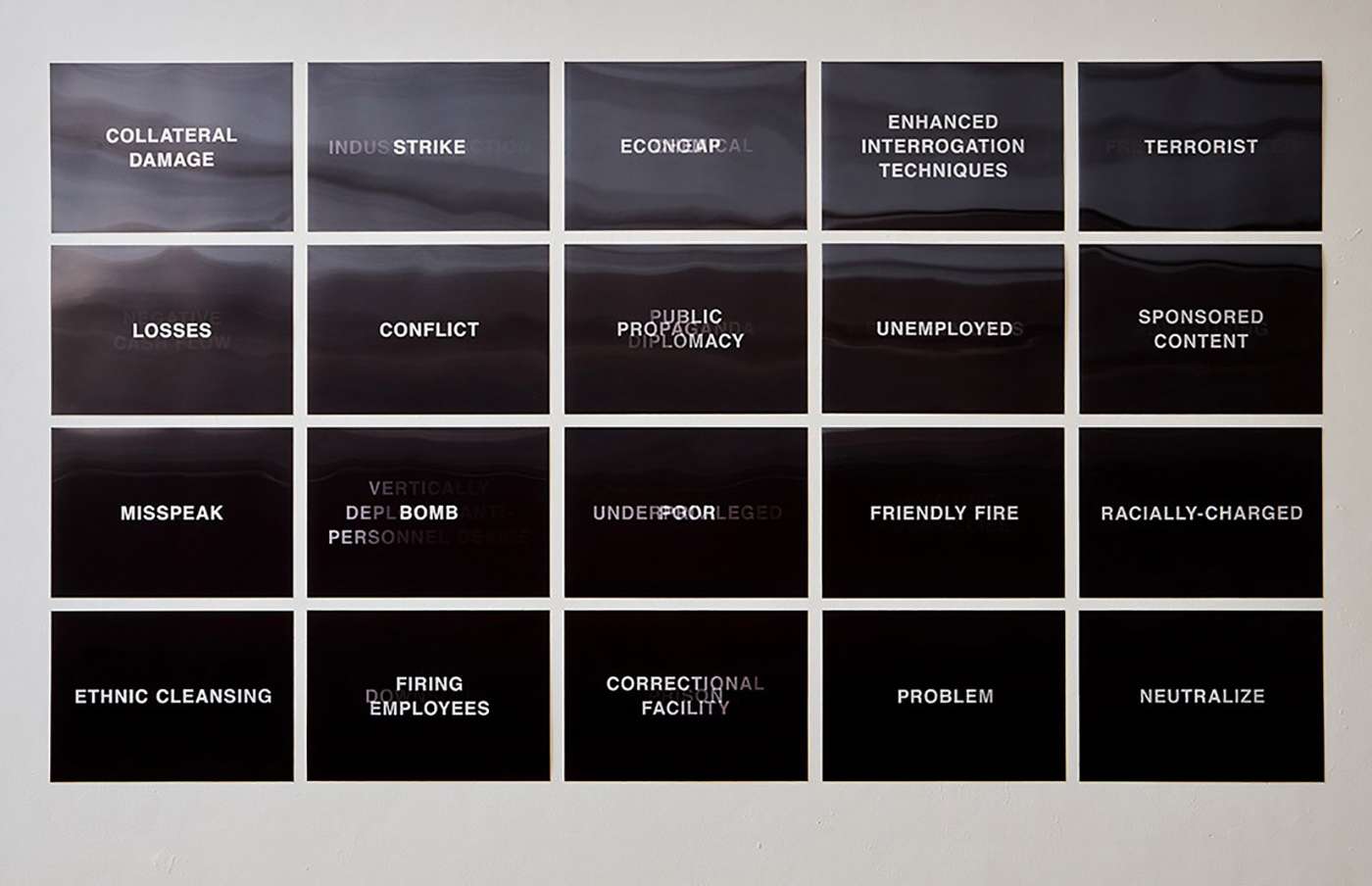

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

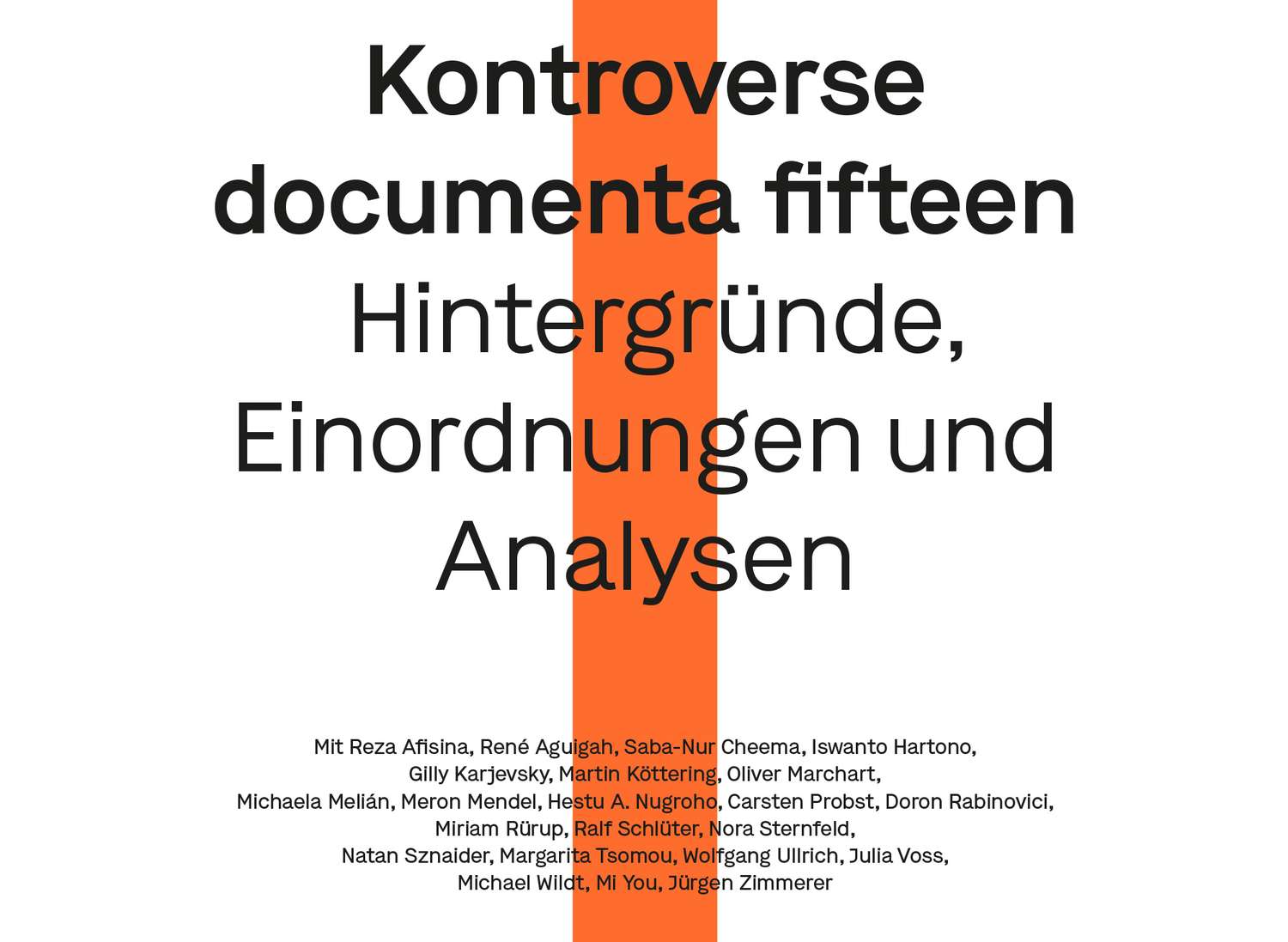

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

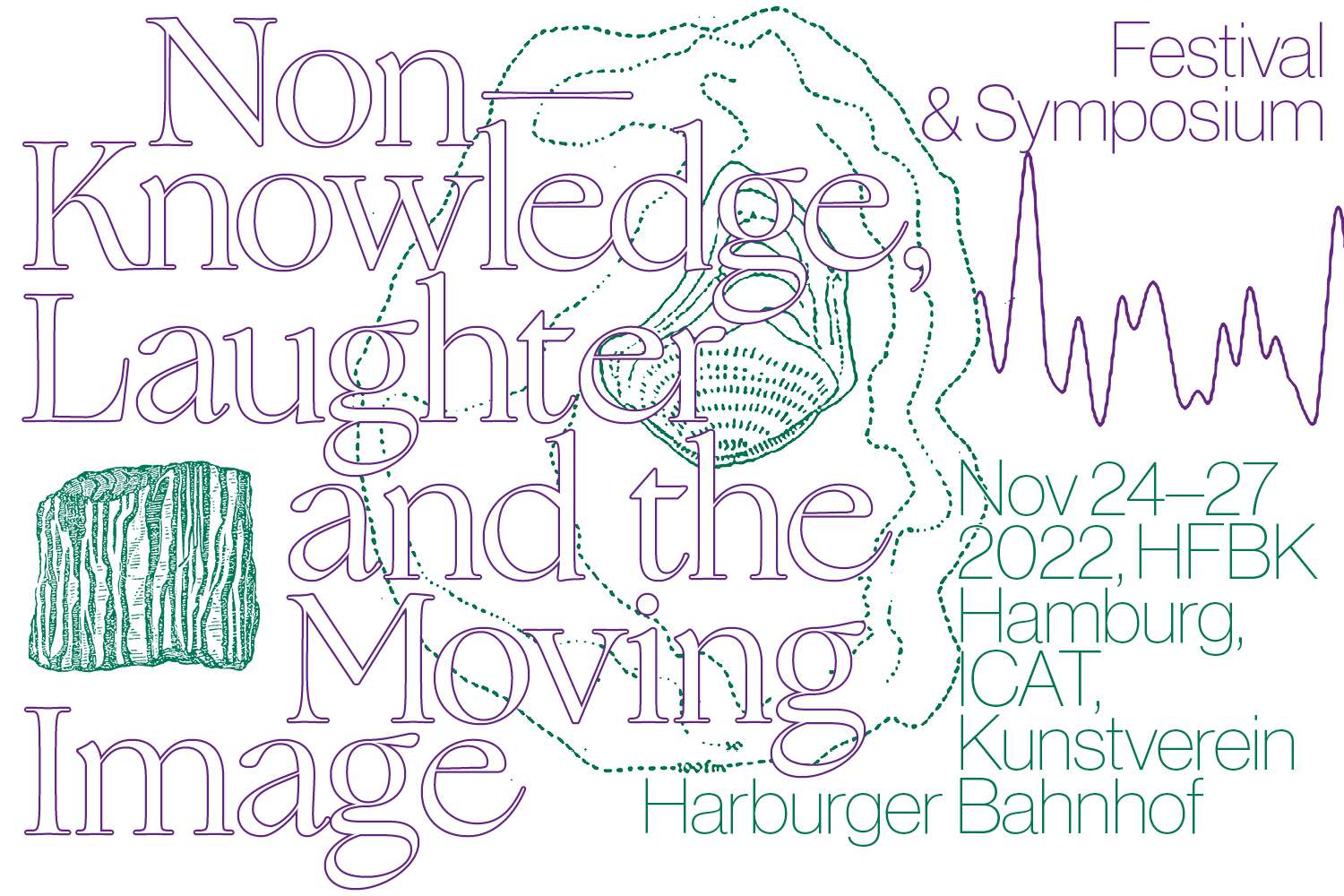

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

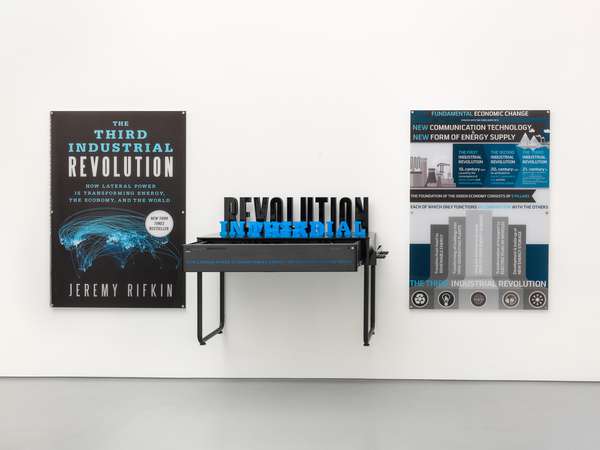

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

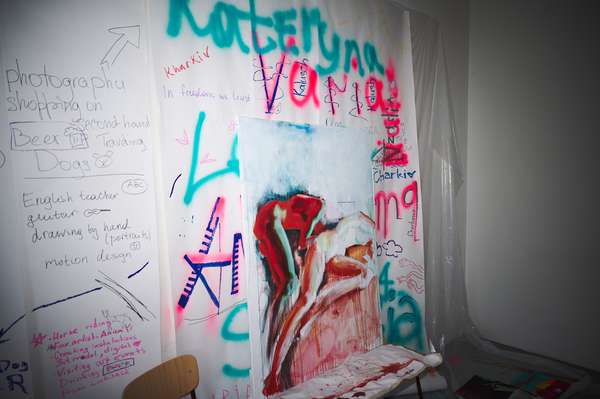

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

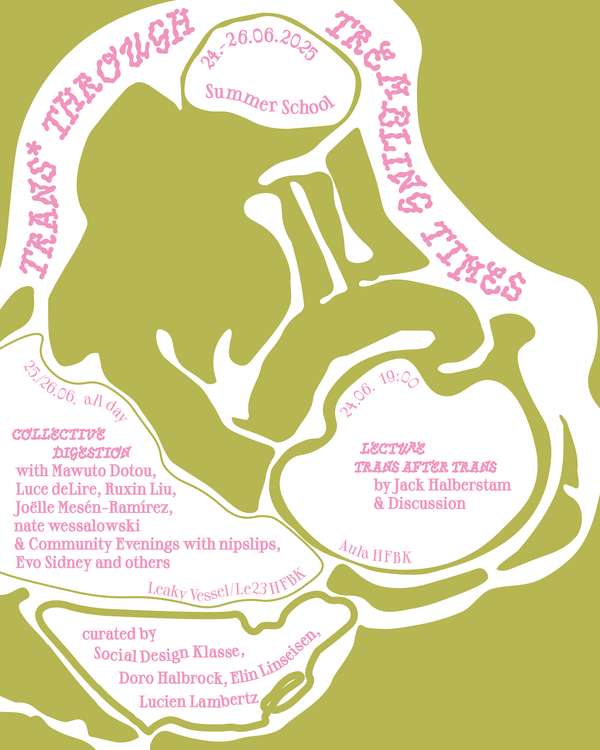

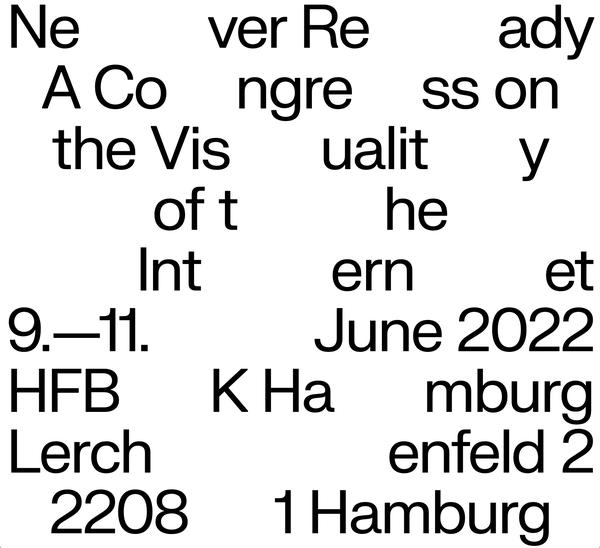

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

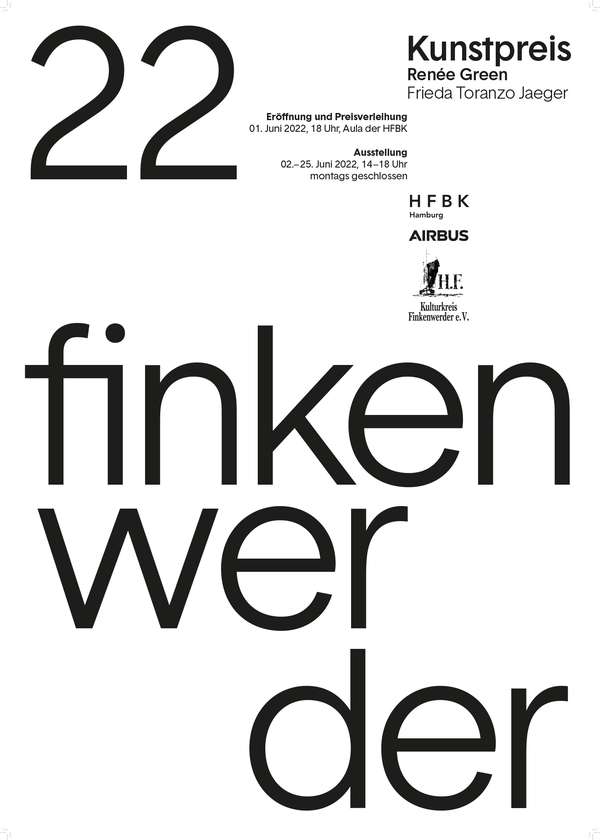

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

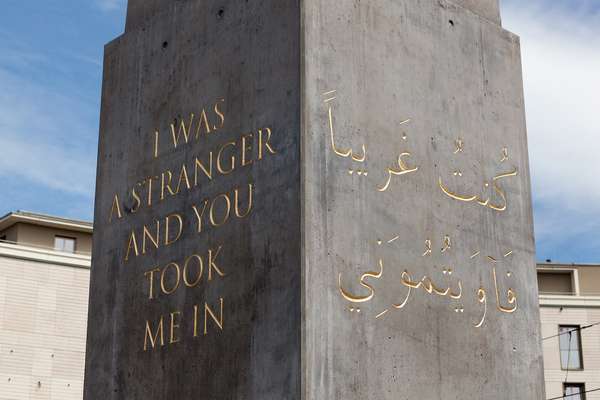

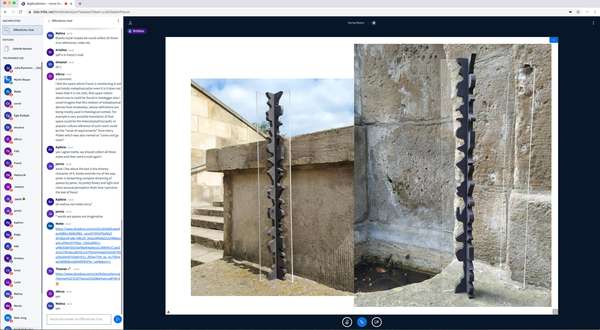

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

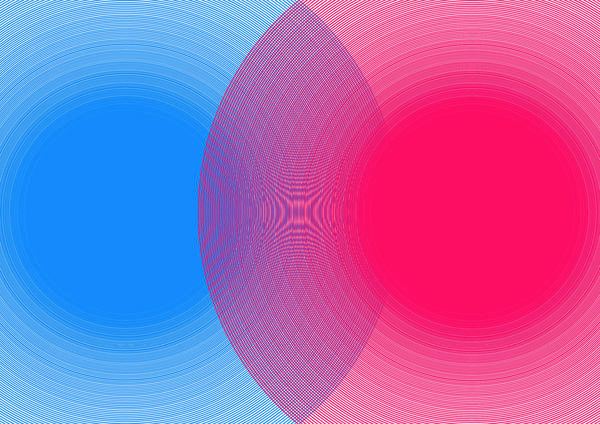

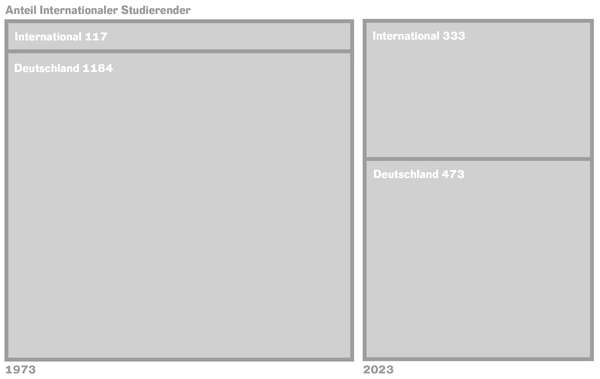

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

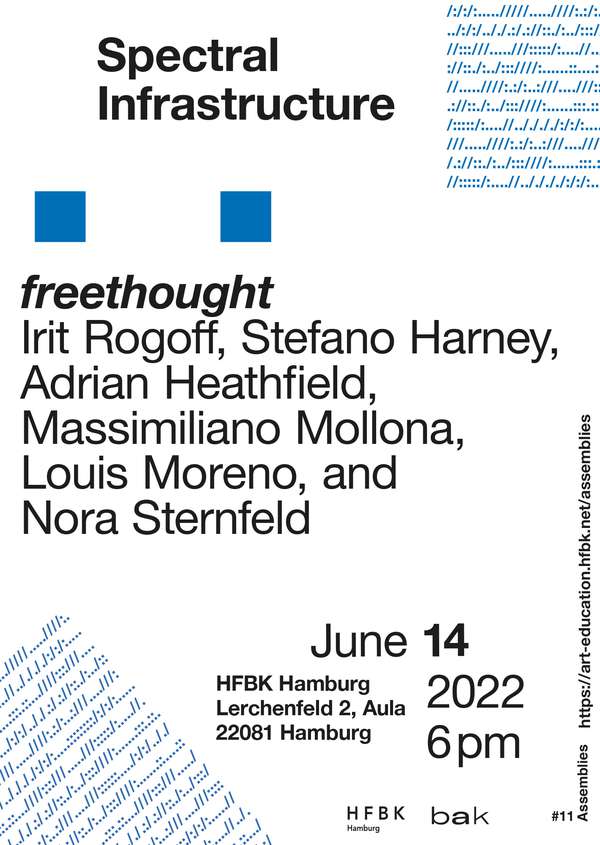

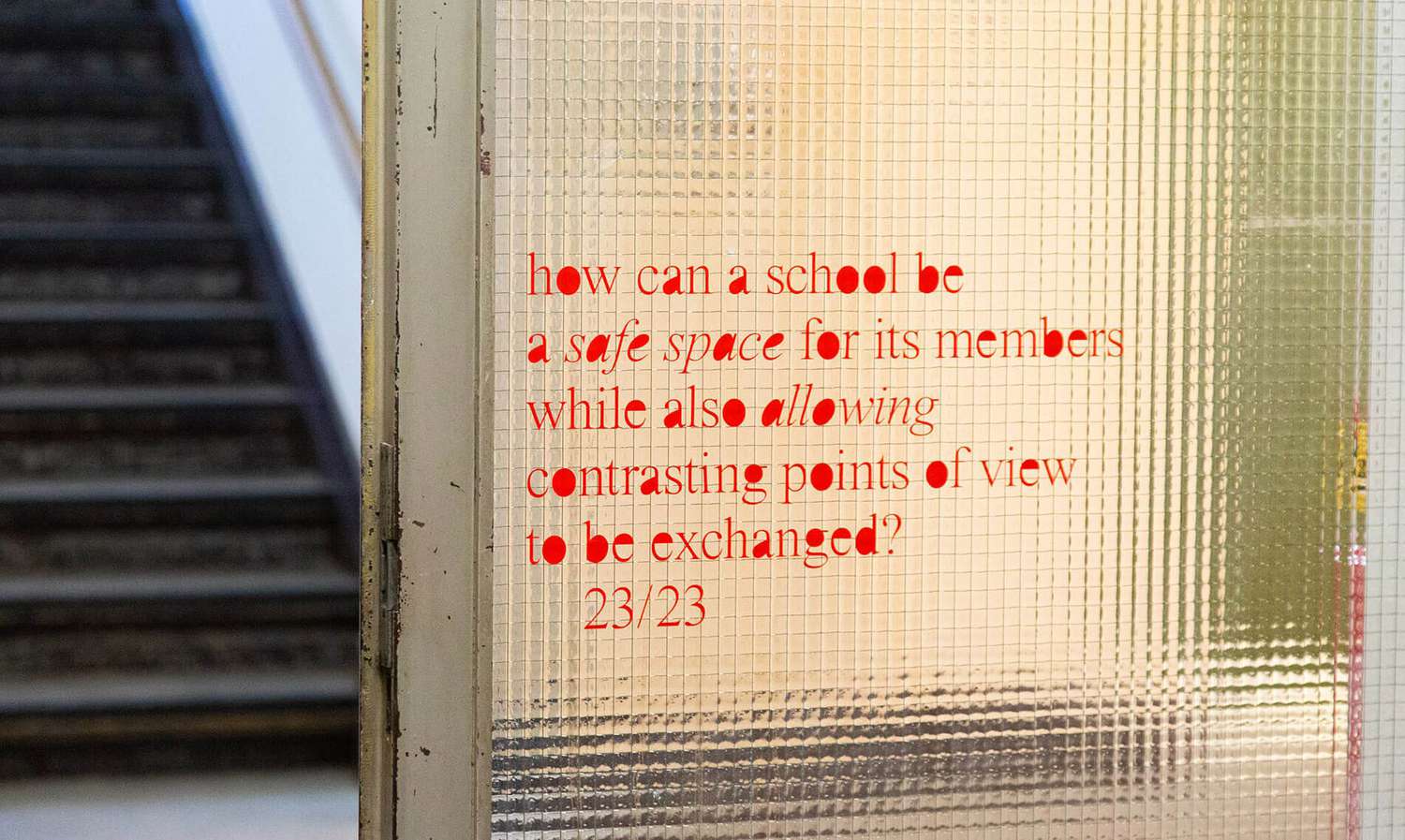

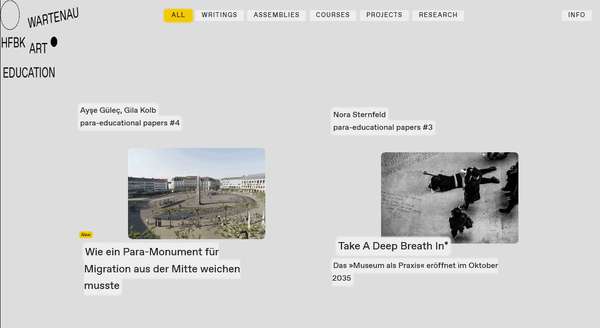

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

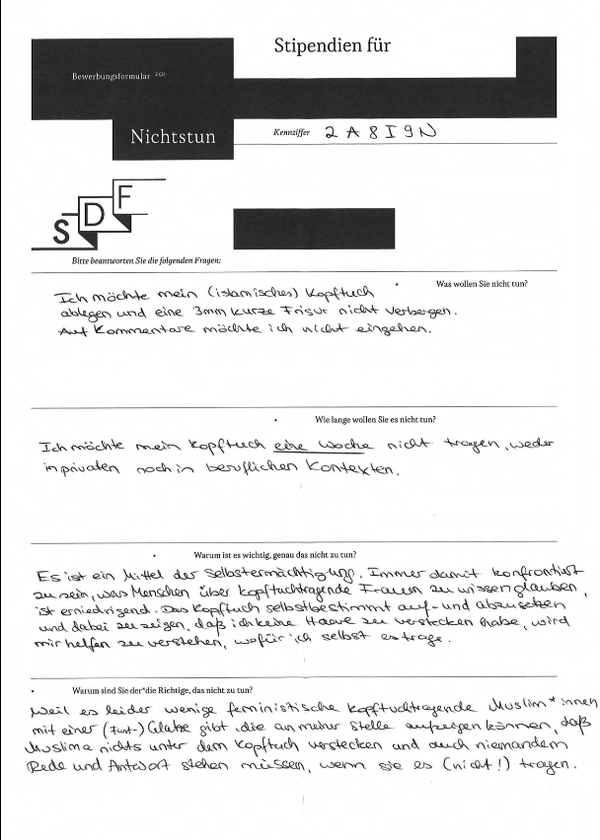

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

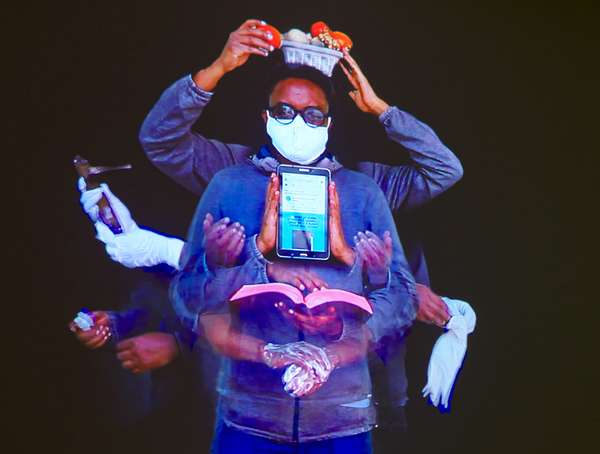

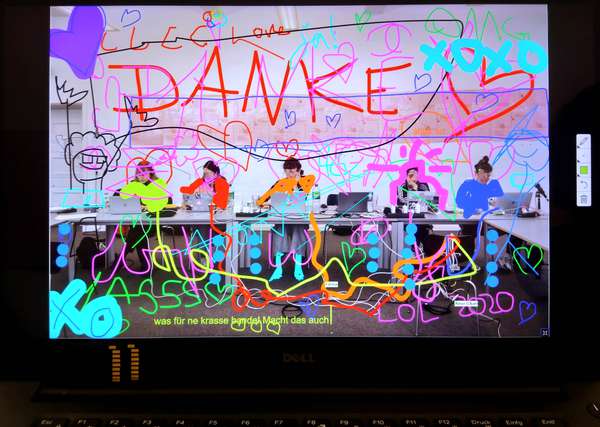

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

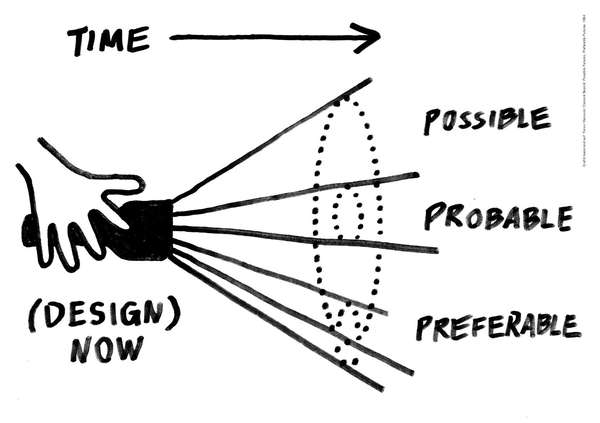

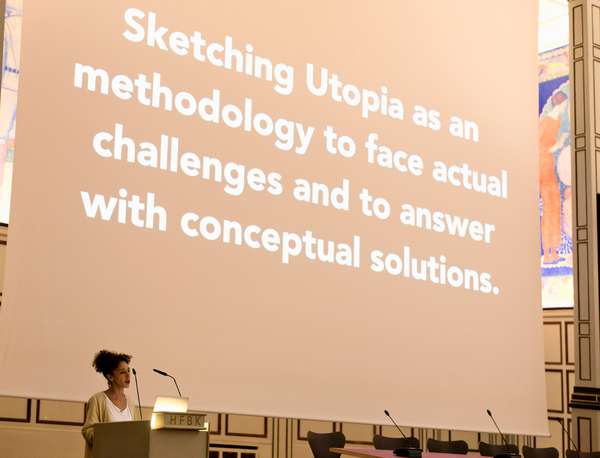

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?