unmodern talking über die Ringvorlesung "Beruf Kunsthistoriker_in"

You Can Win If You Want

Unter dem Titel „Beruf Kunsthistoriker_in“ laden Frank Schmitz und Christina Kuhli in diesem Sommersemester ans Kunstgeschichtliche Institut ein, um Studierenden eine grobe Vorstellung ihrer Beschäftigungsmöglichkeiten nach dem Abschluss zu vermitteln. Neben den naheliegenden Optionen wie dem Ausstellungswesen, der Denkmalpflege und dem Kunsthandel sind auch Vertreter_innen des Journalismus, des Kulturtourismus und des Wissenschaftsmanagements vertreten.

Am 19. Juni waren Dr. Karsten Müller, der Leiter des Ernst Barlach Museums, sowie Angelika Müller von Studiosus Reisen zu Gast. Karsten Müller berichtet von seiner speziellen Situation in einem privat finanzierten Museum tätig zu sein und lässt dabei die öffentlichen Institutionen als Arbeitgeber blass aussehen: Kein Druck von der Kulturbehörde bezüglich Besucher_innenzahlen, keine Abhängigkeit von Drittmitteln, kein ständiger Legitimations- und High-Performancestress – und dazu ein Arbeitsplatz im wohl schönsten Park Hamburgs inklusive. Zwar ist das schwerfällige Erbe Barlachs nicht immer leicht zu handhaben (er gehört zu den 37 Unterzeichner_innen des von Goebbels verfassten „Aufruf der Kulturschaffenden“, in dem sich auch Künstler wie Ludwig Mies van der Rohe und Emil Nolde zu Hitler bekannten), gleichzeitig aber auch ein inhaltlicher Dreh- und Angelpunkt, an dem Müller sich immer wieder neu abarbeiten kann. Das funktioniert nicht zuletzt aufgrund der kuratorischen Freiheit, mit der Müller sein Programm gestalten kann. Auch, wenn wir uns diese Auseinandersetzung noch etwas kritischer und subversiver wünschen würden (insbesondere der starke Überhang weißer männlicher Künstler im Programm sollte dringend überdacht werden), ist der Reiz dieser Konstellation durchaus nachvollziehbar.

Was allerdings zu kurz kommt in Karsten Müllers Schilderung, ist die Tatsache, dass auch dieses Museum trotz allen inhaltlichen Spielraums und finanzieller Unabhängigkeit in einen von patriarchalen Dogmen durchzogenen Kontext eingebettet ist. Die konkreten Privilegien, aufgrund derer Dr. Müller überhaupt diese Position inne hat, werden nicht thematisiert und reflektiert. Ist er in einem Akademiker_innen-Elternhaus aufgewachsen? Wie groß war seine finanzielle Belastung während des Studiums? Wie sehr wurde er als einer der wenigen männlichen Studenten der Kunstgeschichte von seinen damaligen Professor_innen gefördert? Wie viele unbezahlte Praktika haben es ihm ermöglicht, die notwendige Qualifikation für seine Position zu erreichen? Die Antworten auf diese Fragen könnten Aufschluss geben über den eigentlichen Punkt, den die Besucher_innen dieser Ringvorlesung beschäftigt, nämlich: welche klassistischen, sexistischen und rassistischen Verhältnisse muss ein_e Student_in heute bewältigen, um morgen die Nachfolger_in von Karsten Müller zu sein?

Die Lebensrealität, die im Anschluss von Frau Angelika Müller (nein, die beiden Vortragenden haben bis auf ihren Nachnamen nichts miteinander zu tun) geschildert wird, macht da leider etwas weniger Mut: als Reiseführer_in von Studienreisen selbst die Welt sehen, das klingt im ersten Moment nicht schlecht. Dahinter verbirgt sich jedoch ein Knochenjob, der mit einer ungeheuren Menge an notwendigen Qualifikationen verbunden ist: Fremdsprachen auf „native“-Niveau, tiefere Einblicke in die Alltagskultur des jeweiligen Reiseziels (um das gewisse „insider-feeling“ für die Reisegruppe zu gewährleisten), allerlei soziale Kompetenzen sowie – selbstredend – Hochschulabschluss. Das Programm ist allerdings festgelegt und muss (aus rechtlichen Gründen, klar) rigide eingehalten werden. Eine Anfänger_in wird mit einer Pauschale von 150 € pro Tag vergütet. Das bedeutet: Um auf ein Bruttogehalt von 30.000 €/ Jahr zu kommen (was immer noch weit unter dem Durchschnitt der Berufseinsteiger_innen mit BA-Abschluss in Deutschland liegt) müssten die Reiseführer_innen 200 Tage im Jahr unterwegs sein. Dabei stehen die Reiseleiter_innen in keinem Angestelltenverhältnis, das heißt sie sind nicht kranken-, sozial- oder rentenversichert. Auch hier offenbart sich also der inhärente Elitismus des Kunstgeschichte-Studiums: mehr als ein Nebenverdienst gut verheirateter Frauen kann die Tätigkeit der Studienreisenführer_in jedenfalls nicht sein. (Und dass eine kritische Einordnung der Reproduktion neokolonialer Strukturen durch die Tourismusindustrie sowie der Exotisierung „fremder“ Kulturen bei dem Lob auf das Format Studienreise vollkommen ausbleibt, verwundert da auch nicht weiter.)

Welche Schlüsse ziehen wir also daraus? Dass es grundsätzlich empfehlenswert ist, sich vom Kunstgeschichtestudium (und vermutlich allen Humanwissenschaften) fern zu halten? Nein. Wir stehen hinter der inhaltlichen und methodischen Relevanz unseres Fachs und der Geisteswissenschaften insgesamt. Wichtig ist jedoch, aus dieser man-muss-es-nur-fest-genug-wollen-Rhetorik auszusteigen und nicht unentwegt den Mythos zu beschwören, dass das einzige, was zähle, die eigene „Passion“ für das Fach sei. Auch wenn das viele Kunsthistoriker_innen gerne glauben möchten – die Kunstgeschichte schwebt nicht im luftleeren Raum, genauso wenig wie die Kunst selbst. Die altbekannte Strategie, konkrete soziale, ökonomische und politische Kontexte zu verschleiern, um billige Arbeitskräfte mit Konkurrenzkämpfen untereinander in Schach zu halten, geht sowohl an den Universitäten als auch in Museen, Galerien und Auktionshäusern hervorragend auf. „Wenn ihr eurer Passion, eurer Berufung nachgehen wollt, bewerbt euch auf ein Volontariat in Museum, bei dem ihr dann zwei Jahre lang für 1000,- € im Monat schuften könnt (aber erst mit Doktortitel bitte).“ Und hat man es dann endlich auf die eine unbefristete Stelle geschafft, plappert man brav das tausendmal Gehörte nach: „Ich war eben begeistert genug.“ (Und dazu gerne auch abwechselnd: „Ich habe mich noch nie diskriminiert gefühlt. Vielleicht weil ich zu hart arbeite, als dass noch jemand an mein Geschlecht denkt.“ beziehungsweise „Hätte es eine besserqualifizierte Bewerberin gegeben, hätte sie den Job bestimmt bekommen, stand ja auch so in der Ausschreibung. Es hat sich eben Qualität statt Quote durchgesetzt.“) Wo sind die Stimmen, die sagen: „Meine Eltern waren reich genug, mich bis Ende 30 mitzufinanzieren“ oder „meine Partner_in war supportive genug, den Großteil der Miete zu zahlen“ oder „ich bin weiß genug, um als Intellektuelle_r gesehen zu werden“ oder „ich bin männlich genug, damit das, was ich sage, auch gehört wird“?

Für die Ringvorlesung „Beruf Kunsthistoriker_in“ gibt es ein Bedürfnis – sonst wäre der Seminarraum an diesem heißen Mittwochabend nicht gefüllt gewesen. Allerdings kann sie nur der Anfang sein von einer tiefergreifenden Überlegung, wie die Geisteswissenschaften mit ihren katastrophalen Berufsaussichten umzugehen hat. Vielleicht kann das auch ein Anfang sein, um eine ganze Reihe von Problemen innerhalb des Wissenschaftsbetriebs selbst zu lösen. Denn auch hier hinterlässt die Logik des „Alles oder Nichts“ – die erste unbefristete Stelle in der Academia ist im Normalfall die Professur – tiefe Spuren in den Biografien derer, die es nicht auf die Professur schaffen oder auch schlichtweg keine Lust darauf haben, aber auch in Professorien, die vor allem aus guten Budgetverhandler_innen mit starken Ellbogen bestehen. Das wiederum tut auch der Forschung nicht gut.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

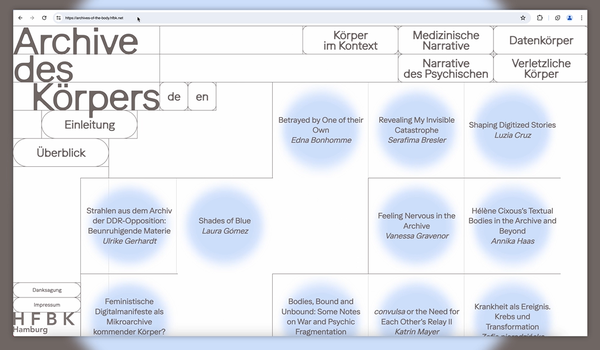

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

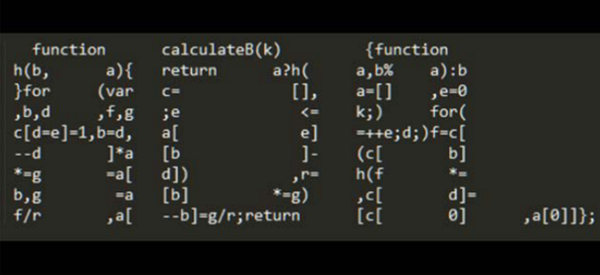

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?