unmodern talking über Dr. Katharina Hoins' und Felicitas von Mallinckrodts Vortrag zum Museum als Dritten Ort

Stranded in the Middle of Nowhere

In Zeiten des großen Paradigmenwechsels „Internet“ und der vielbeschworenen Demokratisierung von Wissen durch die „digitale Wende“ geraten Institutionen wie das Museum in Legitimationszwang. Wozu noch die Kunst in altehrwürdigen Hallen der bürgerlichen Elite ansehen, wenn ich mich an meinen Rechner setzen kann und eine virtuelle Tour durch das – wohlgemerkt leere – Louvre machen kann? Was man in diversen Naturkundemuseen lernen kann, weiß Wikipedia schon lange und die Bestände von diesem kleinen Stadteilmuseum ums Eck haben eh immer schon höchstens Senior:innen und Nerds interessiert. Außerdem ist die Hemmschwelle, Fragen zu stellen, im Internet wesentlich geringer als vor Ort – jede:r, der:die schon einmal in diversen Foren unterwegs war, weiß, dass für jede dumme Frage zehn noch dümmere online sind.

Museen fragen sich also zurecht seit geraumer Zeit: Wozu sind wir überhaupt noch da? Die Kulturtechnik des sonntäglichen Museumgangs schwindet, Besucher:innenzahlen sinken, der Bedarf nach gesellschaftlicher Verständigung und tatsächlichen Austausch wird dafür immer größer – wie können Museen diese Defizite und Bedürfnisse auffangen?

Eine der Antworten will lauten: Museen sollen zum sogenannten Dritten Ort werden, einem Ort, der neben dem Zuhause und der Arbeit noch einen – eben, „dritten“ – Ort bietet, der für das Leben von Menschen bedeutungsvoll ist, ein Ort, der Identifikation, Kommunikation und Aushandlung fordert und fördert.

Über diese Vorstellung sprachen Dr. Katharina Hoins und Felicitas von Mallinckrodt am 8.10.2019 in Potsdam. (Ja, fünf Monate also vor der europäischen Corona-Krise und der temporären Schließung aller Museen und Kulturinstitutionen, in einer Zeitrechnung also, in der physische Nähe und geteilte Orte noch denkbar waren.)

Zunächst, so Hoins, sei es wichtig zu betonen, dass der Begriff des Dritten Ortes zwar in Bezug auf Museen in den letzten Jahren Konjunktur feiere und vermehrt geradezu als heilsbringende Beschwichtigungsformel an das Ende jeder Debatte zur gesellschaftlichen Öffnung der Institutionen gesetzt wird, der Diskurs (und insbesondere die Umsetzung) allerdings oftmals durch begriffliche Unschärfen erschwert wird. In „The Great Good Place“ prägt der Soziologe Ray Oldenburg bereits 1989 im Kontext der US-amerikanischen Suburbanisierung und des damit einhergehenden defizitären öffentlichen Lebens, den Begriff des Dritten Ortes und meint damit informelle Begegnungsräume: der Kiosk nebenan, der Friseursalon, der kleine Buchladen, das nächste Kaffeehaus etc. Diese Orte sind vor allem für diejenigen Dritte Orte, die Stammgäste sind. Sie identifizieren sich mit diesem Ort, er nimmt eine wichtige Rolle in ihrem Alltag ein, man kennt sich, man trifft sich, man tauscht sich aus. Anders als in den homogenisierten und formell organisierten Sozial-Kapseln der Wohnsiedlung, der Büros und Kantinen sollen die Dritte Orte Räume der gegenseitigen Tuchfühlung sein, ein beiläufiger und informeller Treffpunkt für heterogene – heute würde man sagen: „diverse“ – Bezugsgruppen, Interessen und Bedürfnisse.

Museen nun wiederum sind zunächst keine informellen Orte, sondern als öffentliche Institutionen stark reguliert. Zudem machen Stammgäste im Museum tatsächlich nur einen winzigen Bestandteil der Besucher:innen aus – und, wirft man einen Blick auf die Demografie der bestehenden Freund:innenkreise einzelner Museen: die Gruppe dieser Stammgäste zeichnet sich zumeist nicht durch besondere Heterogenität oder Diversität aus, sondern entstammt meist dem klassischen Kulturbürger:innentum.

Wie also können die Museen nicht nur ihre Reichweite vergrößern, sondern zu ernstgemeinten und ernstzunehmenden Treffpunkten für möglichst viele werden? Einige Maßnahmen liegen dafür auf der Hand. Durch eine Anpassung der Öffnungszeiten, Eintrittspreise und barrierefreier Erreichbarkeit kann die Zugänglichkeit erleichtert werden, durch Bedürfnisanalysen und Achtsamkeit das Klima, das Licht, die Sitzgelegenheiten und Rückzugsmöglichkeiten im Museum so gestaltet werden, dass die Schwelle der Institution weiter abgeschliffen wird. Durch Freundlichkeit und Ansprechbarkeit Ängste abgebaut und Einladungen ausgesprochen werden.

Doch, selbst wenn es gelingen sollte, die Schwellen zu überwinden, die eigenen Regeln zu lockern, die Mauern der Museumsburgen brüchiger und einladender zu gestalten – genügt es, ein Treffpunkt – und damit ein Dritter Ort in Oldenburgs Verständnis – zu sein? Genügt es, Tische, Sofas, Wasserspender oder Spielecken zur Verfügung zu stellen – erledigt sich die gesellschaftliche Verständigung dann von selbst?

Hoins und Mallinckrodt sind sich da nicht so sicher. Nicht zu vernachlässigen sei, dass die gesellschaftlichen und politischen Vorzeichen heute andere seien als jene der 1980er von Roy Oldenburg; anstatt der von Oldenburg attestierten Homogenisierung beschäftigt uns heute vielmehr die u.A. von Andreas Reckwitz ausgerufene Gesellschaft der Singularitäten, die Erwartung eines Allgemeinen hat sich verschoben hin zu einer Erwartung des allzeit und überall Besonderen. Ein dritter Ort müsste demnach mehr als je zuvor ein Ort sowohl der Gemeinsamkeiten als auch der aushaltbaren Widersprüche sein, genauso die Möglichkeit der Sortierung und Beruhigung der geteilten Gegenwart leisten, wie die der moderierten und geschützten Kommunikation und Konfrontation mit dem „Anderen“.

Mehr, als „nur“ ein Treffpunkt sein zu wollen, sollten daher die Museen sich heute in dem Versuch, eine Neuartikulation des Dritten Ortes zu formulieren, nicht nur ihrer inhärenten Einschränkungen, sondern auch ihrer spezifischen Besonderheiten und Möglichkeiten bewusstmachen.

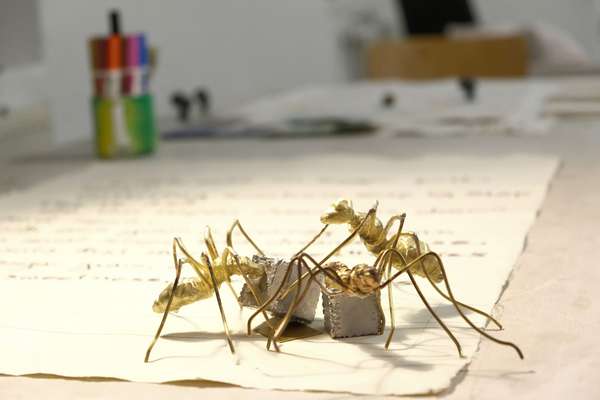

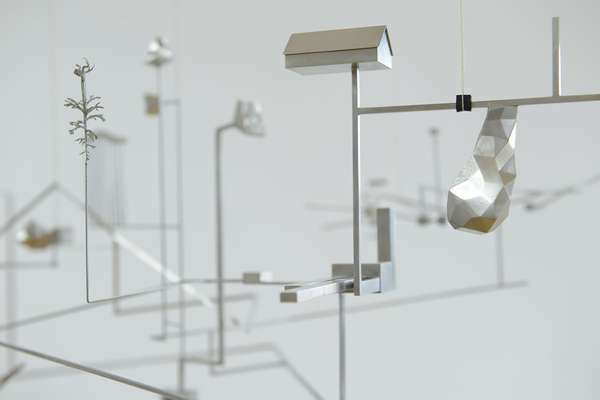

Als einer dieser Besonderheiten betont Felicitas von Mallinckrodt das Potenzial der Museumseigenen Sammlungsbestände; hier besonders die Beschäftigung und das Gespräch über das Objekt. Das Objekt als common ground, der geteilte, individuelle, vermittelbare und ungefilterte Blick auf das Objekt als Rahmenbedingungen eines immateriellen Diskursraums, in dem Kommunikation und Vermittlung genauso geübt werden kann wie das Aushalten von Widersprüchen und das Leben einer Ambiguitätstoleranz. Das Objekt kann die Arbeit aber nicht alleine machen, vielmehr muss sich vor Allem der institutionellen, kuratorischen, persönlichen und gestalterischen Anstrengung bewusstgemacht werden, derer es bedarf, um eine tatsächliche und verantwortungsvolle Öffnung der Museen möglich zu machen.

Dr. Katharina Hoins benennt diese Anstrengung als eine „Querschnittsaufgabe“, die nicht einzelnen Ressorts oder Räumen im Museum zugeschoben werden kann, sondern die gesamtinstitutionell gedacht und getragen werden muss. Die Aufgabe des Museums und seiner Agent:innen liegt dabei im Organisieren und Moderieren der gesammelten Bedürfnisse von außen und innen, im Transparentmachen der eigenen Sprechposition und Haltung genauso wie im Abfragen und Auffangen vom Bedarf der Nachbar:innenschaft und der Gäste des Museums. Das Moderieren wird nicht nur den Mitarbeiter:innen des Museums überlassen, auch das Regelwerk des Museums selbst, kann eine solche Funktion übernehmen. Ein Museum wird nie ein total informeller, regelloser Raum sein – das könnte, so Hoins, aber auch gerade die Chance auf einen neu gedachten Dritten Ort sein. Ein Ort, der verbindlich und verlässlich ist, der durch seine Regelmäßigkeit und Stabilität Vertrauen schafft und eine stabile Grundlage zur eigenen, persönlichen Benutzung und Weiterentwicklung. Ein Ort, der Konfrontationen und Konflikte aus dem öffentlichen Raum umlenkt und in seiner klaren Struktur Pausen- und Ruhezeiten anbietet. Ein Ort, der in Zeiten des attestierten Rechtsrucks nicht nur die Solidarität seiner Nachbar*innenschaft einfordert, sondern diese Solidarität im Gegenzug genauso anbietet, seine Ressourcen und Strukturen teilt und öffnet. Ein Ort auch, der seine Hauptaufgabe nicht mehr darin sieht, kulturell und historisch zu bilden, sondern die Gegenwart und den Alltag seiner Besucher:innen und Mitarbeiter:innen mitzugestalten.

Und um das umzusetzen, das zu erreichen braucht es zwei Dinge: Menschen, die sich dieser Aufgaben annehmen, Zeit und Geld. Unterschiedliche Projekte und Förderungsmodelle der Stadt und des Bundes zeigen, dass auch in der Politik die Notwendigkeit und der Bedarf der strukturellen Förderung solcher Orte angekommen ist, auch dort Museen längst nicht mehr ausschließlich als Produzenten von Blockbuster-Ausstellungen und kultureller Elitenbildung gedacht werden, sondern als Möglichkeit, dringend notwendige Foren für gesellschaftliche Verständigung und Stadtteilpolitik anzubieten.

Wie notwendig und unersetzbar Orte des Austauschs und der Verbindlichkeit sind, zeigt sich gerade jetzt besonders, ist Einsamkeit doch eines der prävalentesten Themen in der Corona-Berichterstattung und eines der am schwierigsten zu bewältigenden Probleme. Dabei kommt oftmals zu kurz, dass das Corona-Virus die Einsamkeit nicht produziert hat, sondern höchstens offengelegt. Es bleibt nun abzuwarten, wie unsere Gegenwartsgesellschaft eine Zeit nach Corona imaginieren und gestalten wird. Aus unserer Position können wir nur hoffen, dass Museen und andere Begegnungsräume es schaffen, ihr Potenzial zu erkennen und dieses auch zu vermitteln. Ob sie dann auch gehört werden, ist eine andere Frage.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

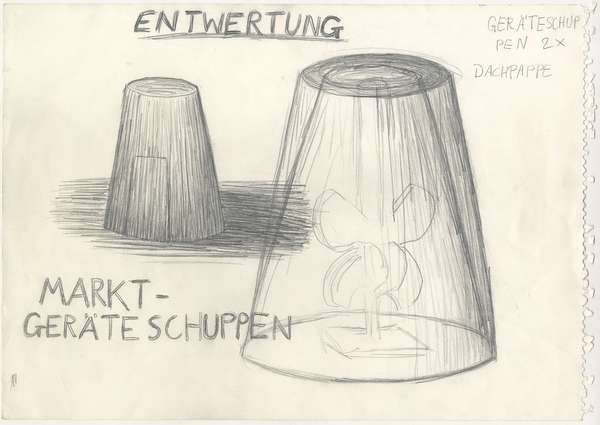

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

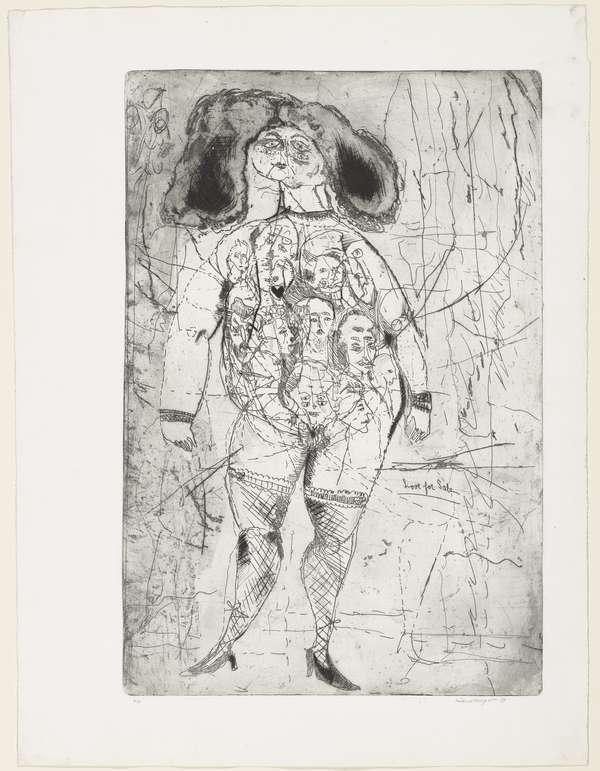

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

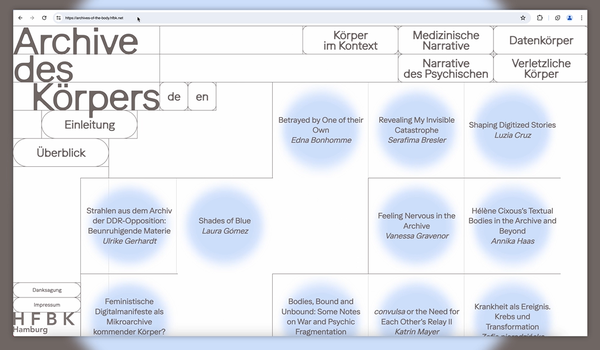

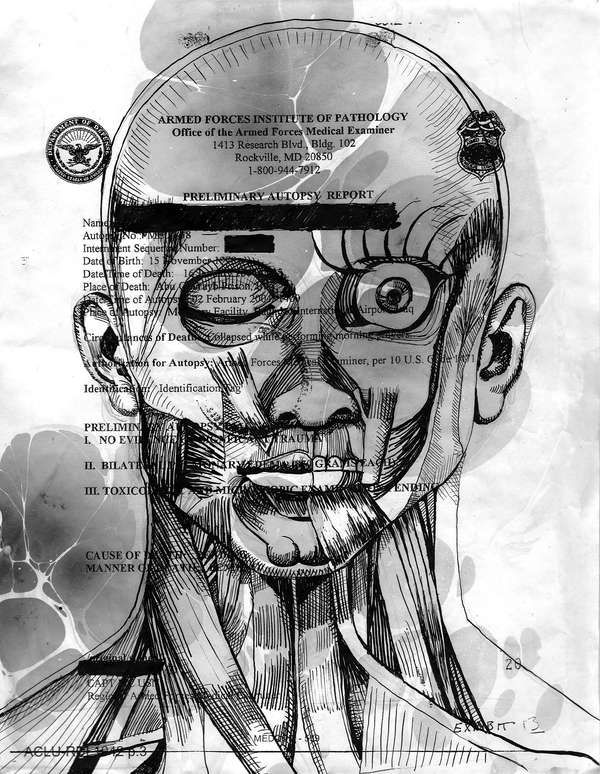

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

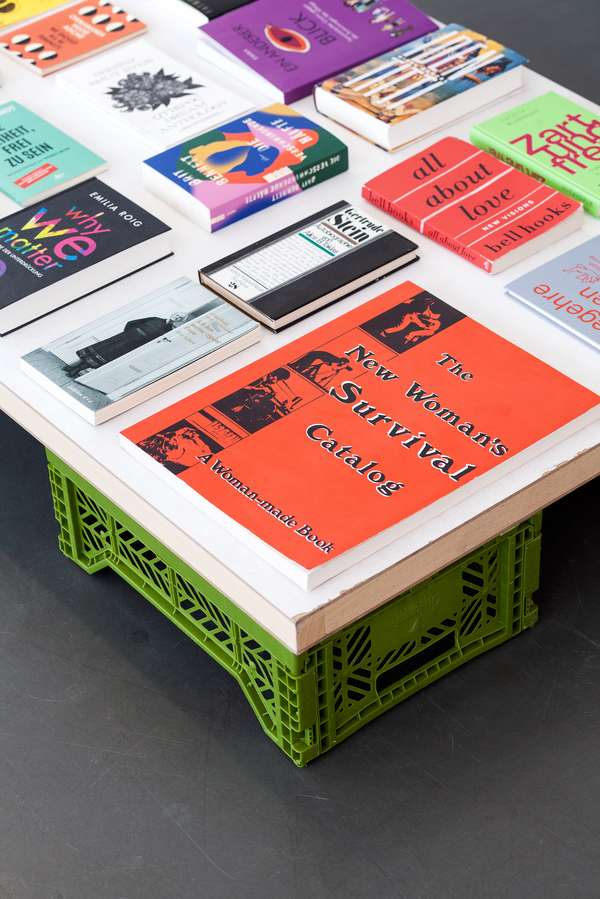

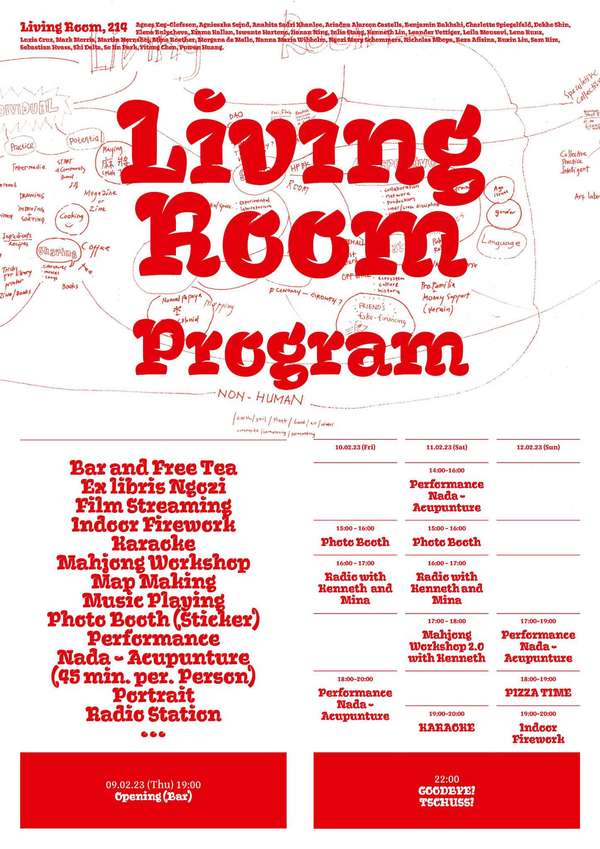

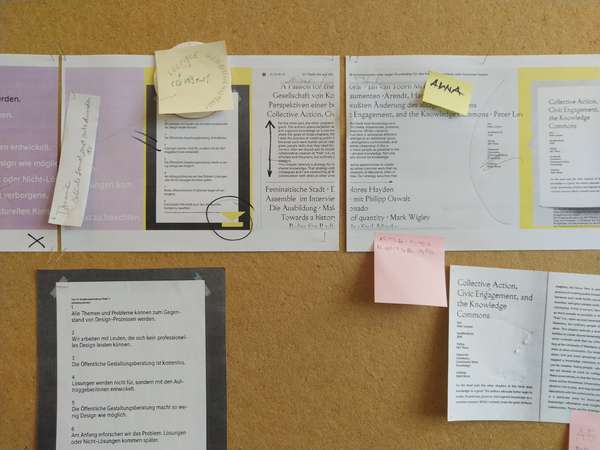

Extended Libraries

Extended Libraries

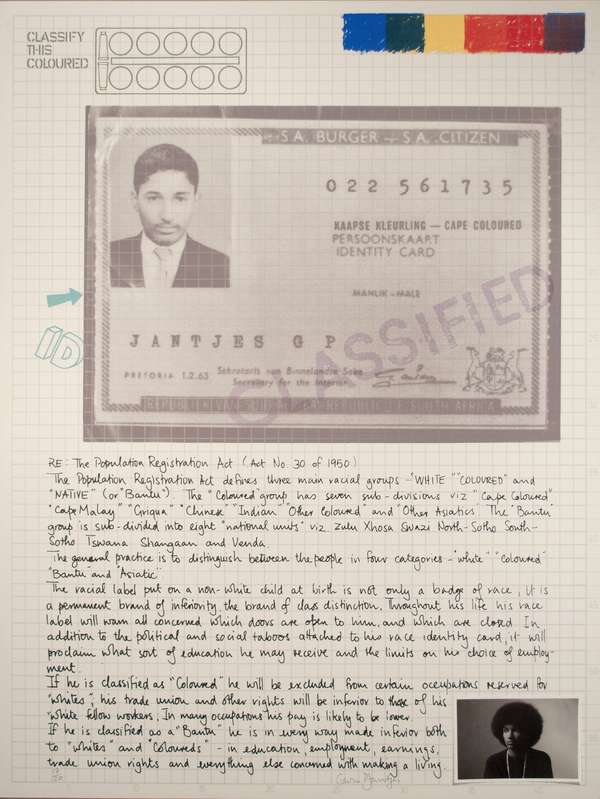

And Still I Rise

And Still I Rise

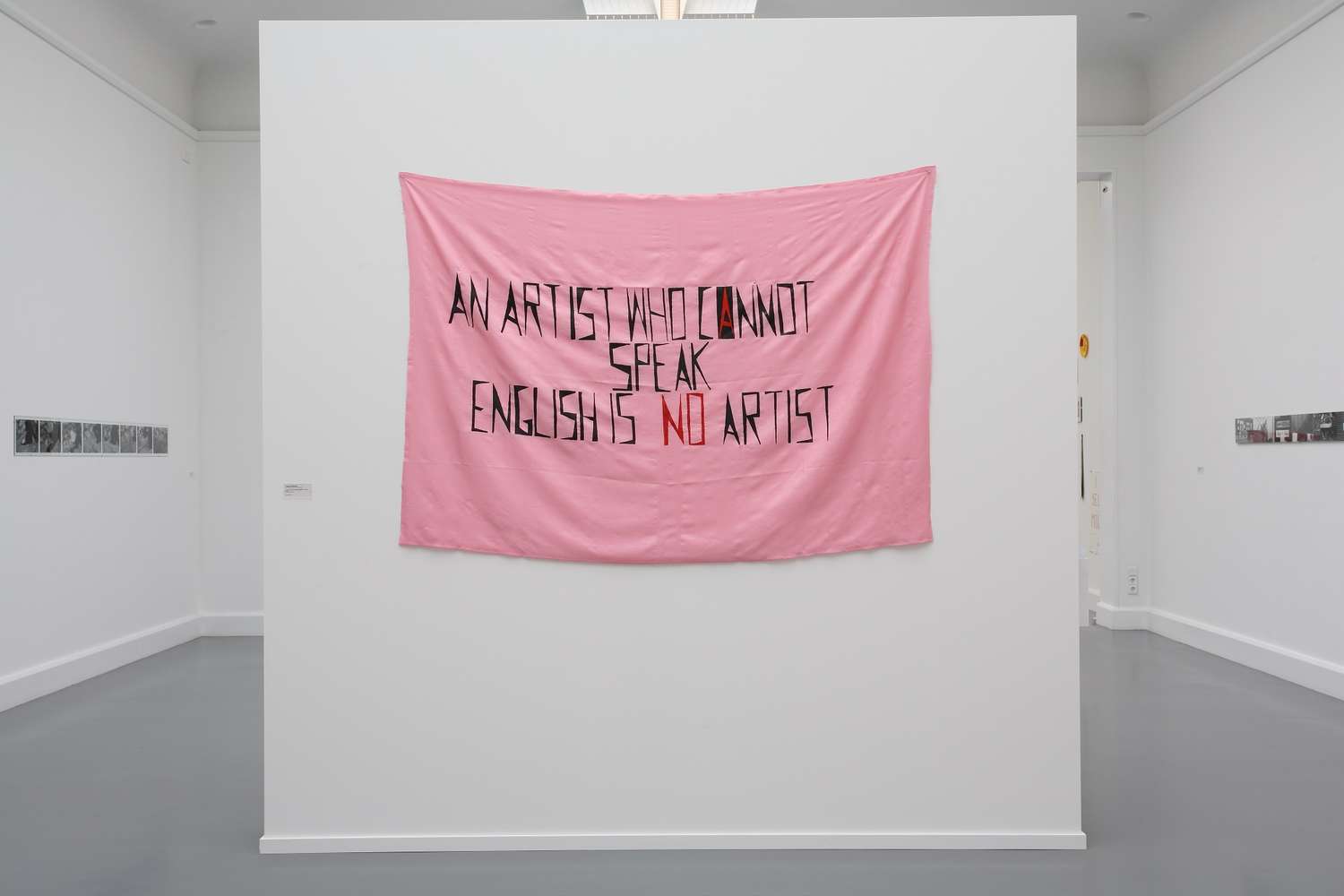

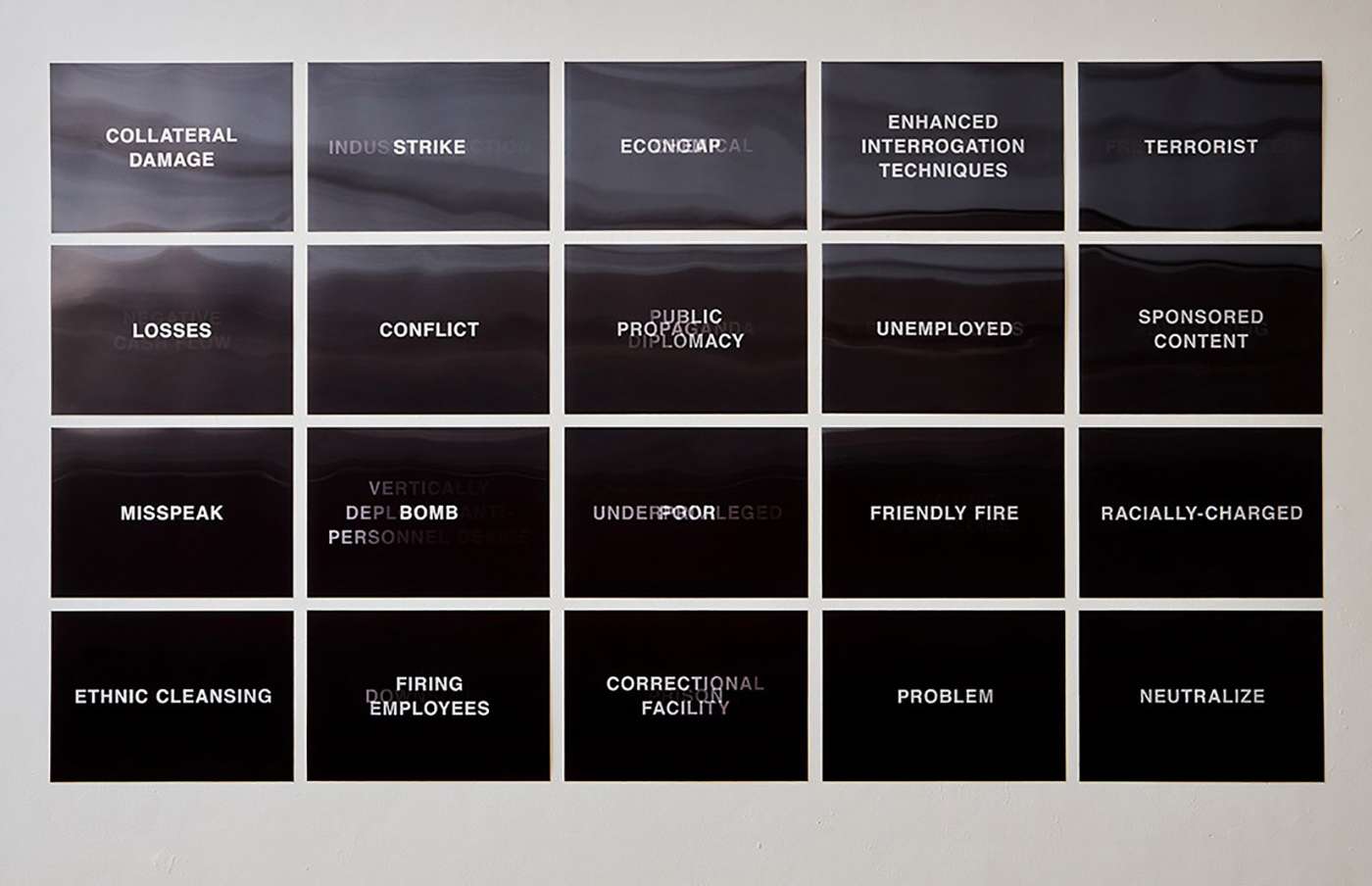

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

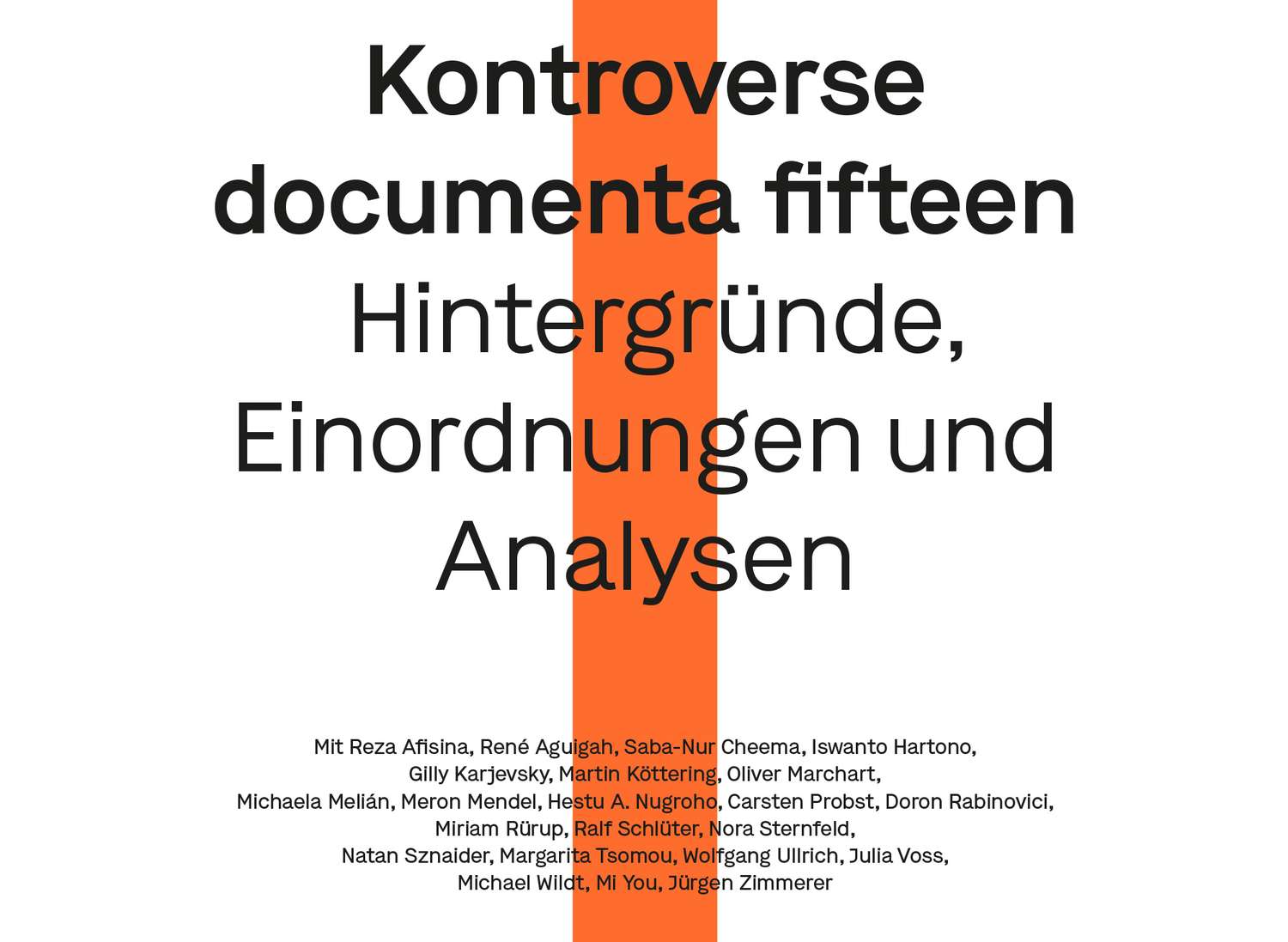

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

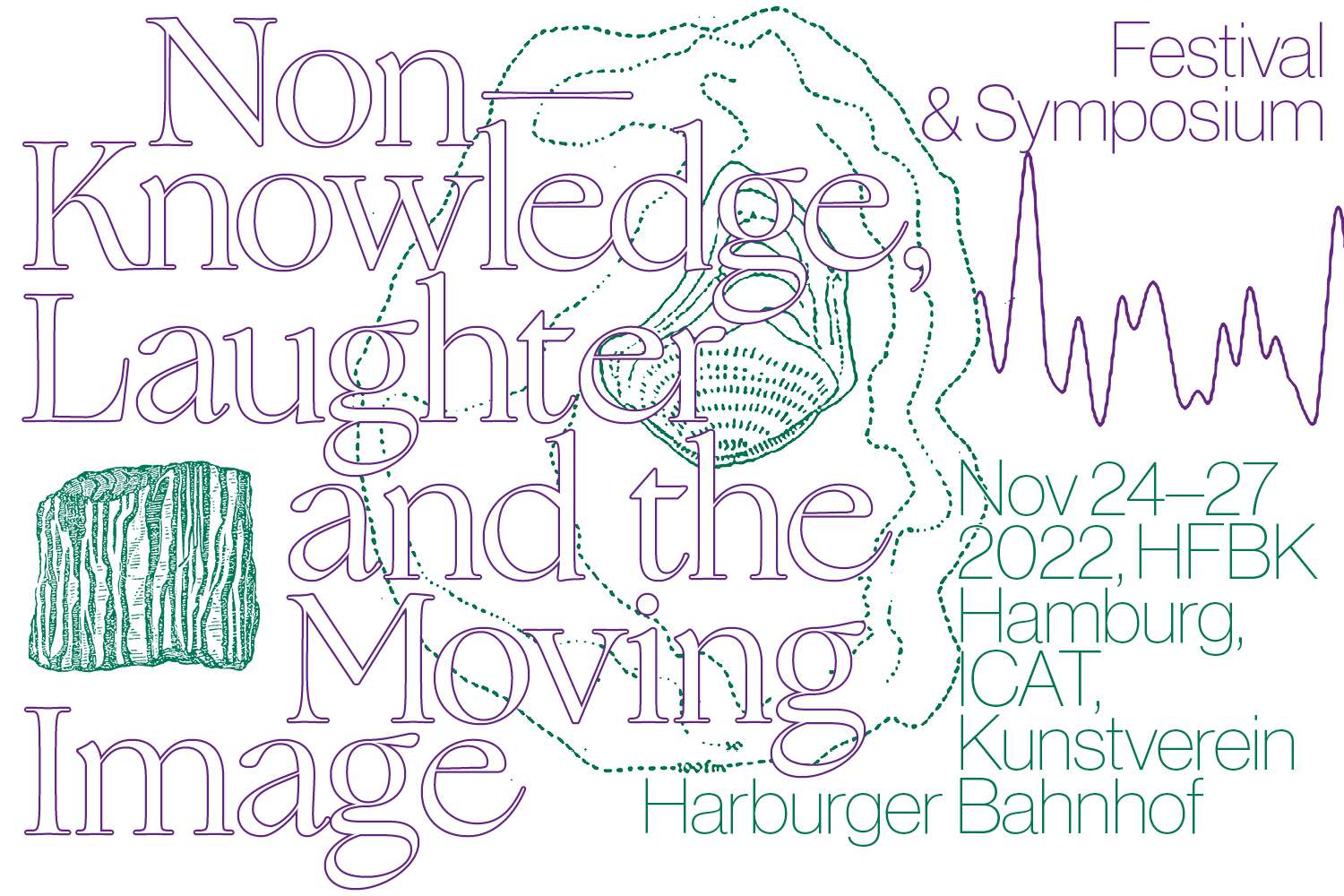

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

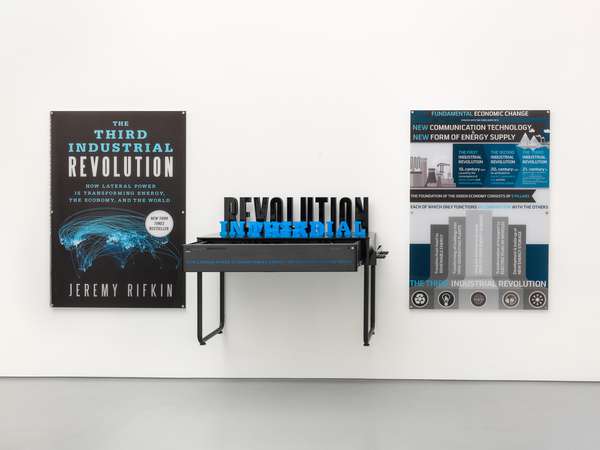

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

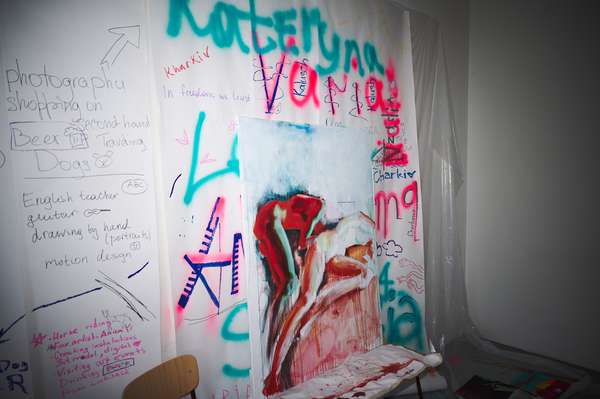

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

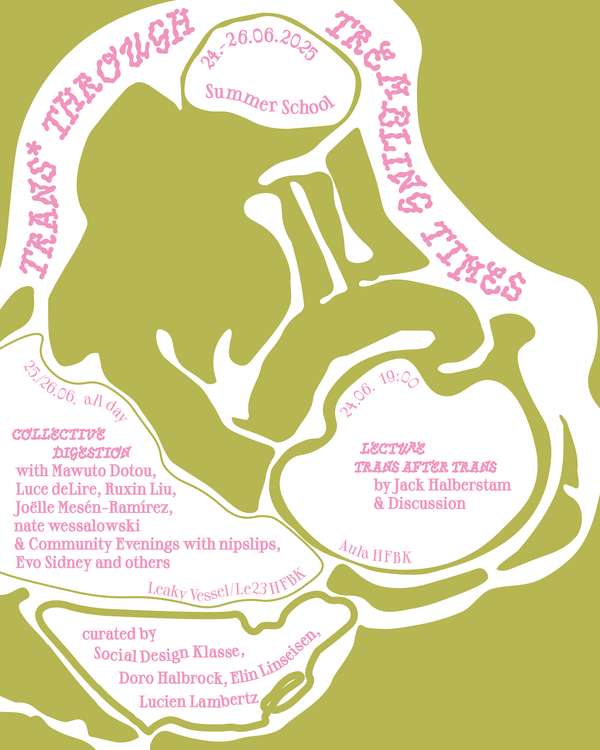

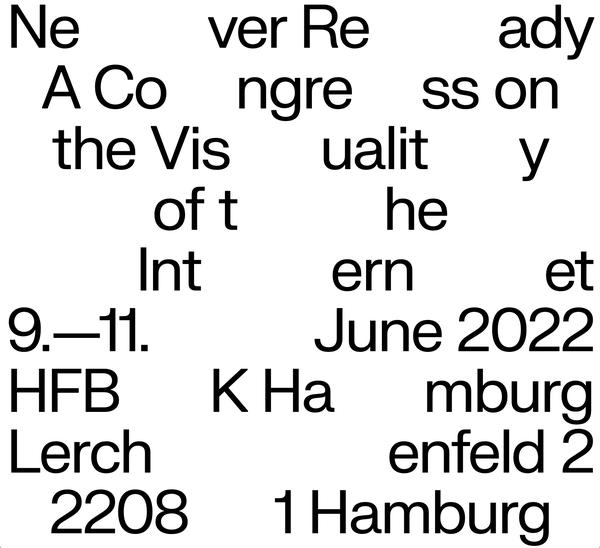

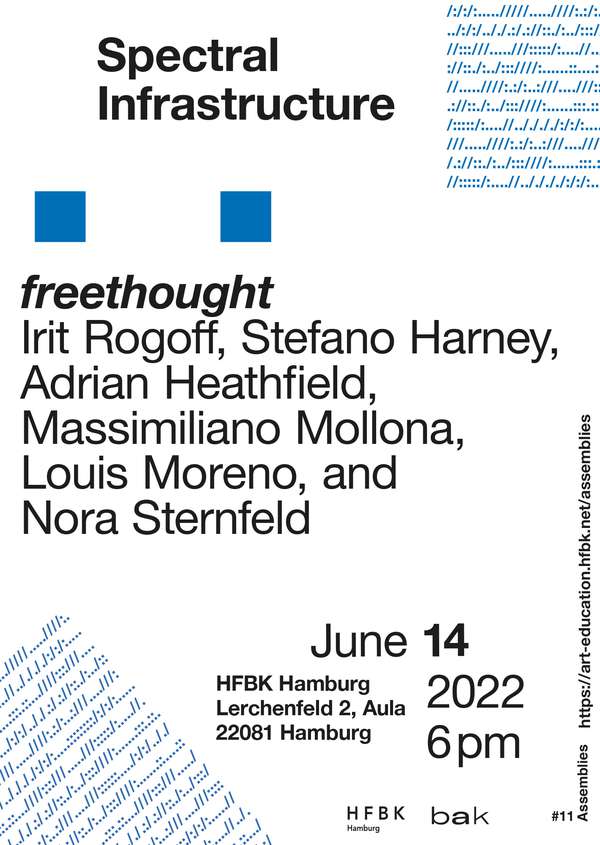

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

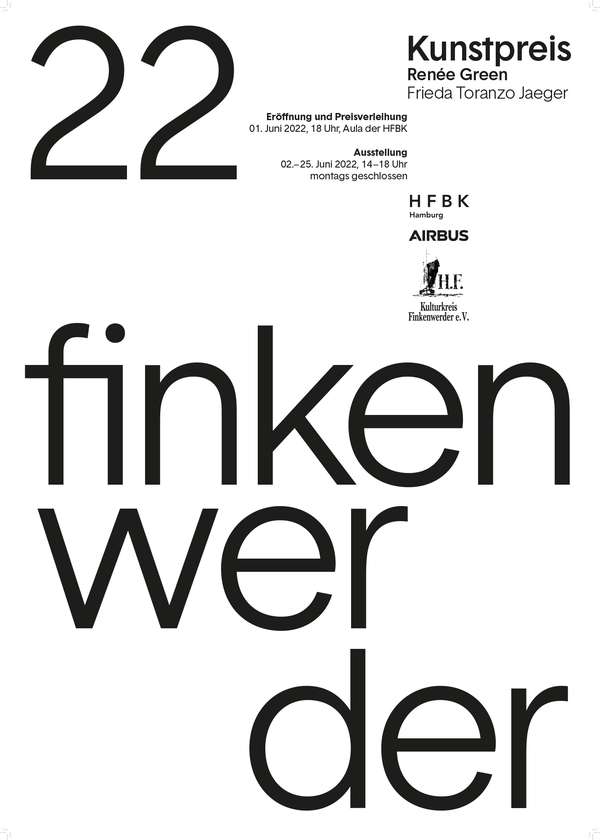

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

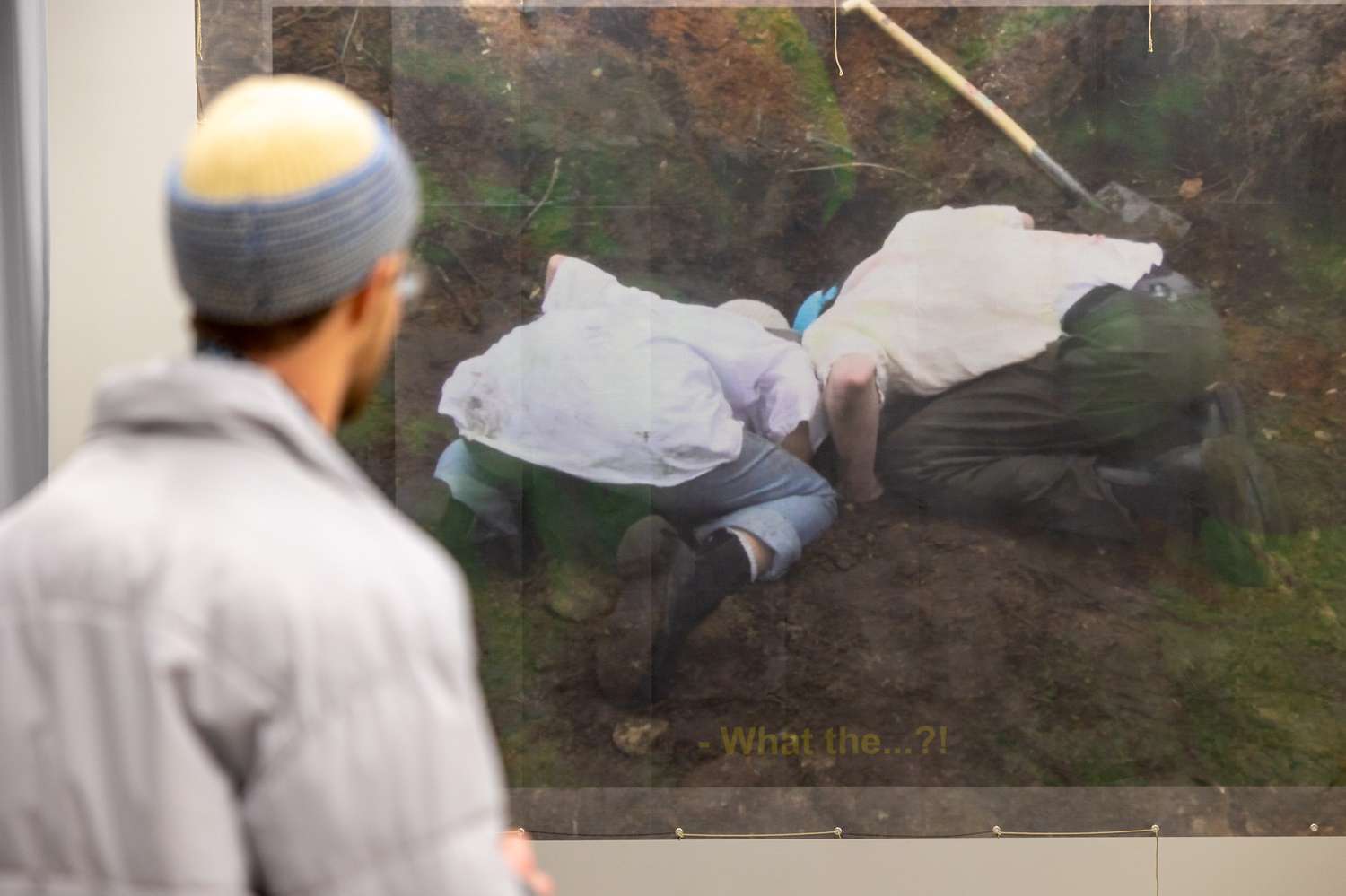

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

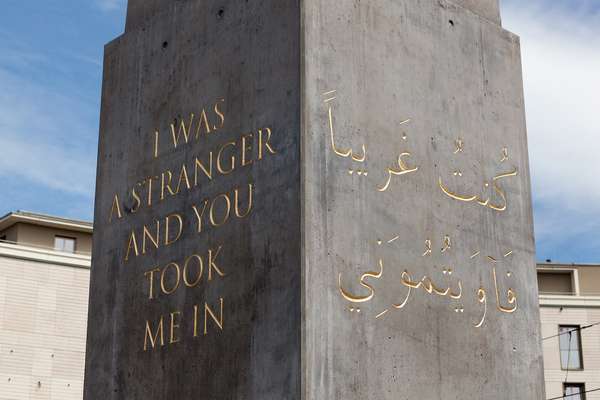

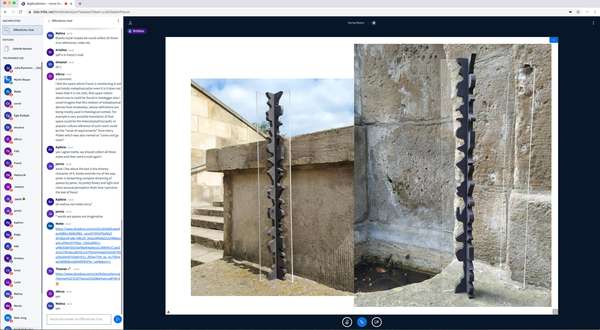

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

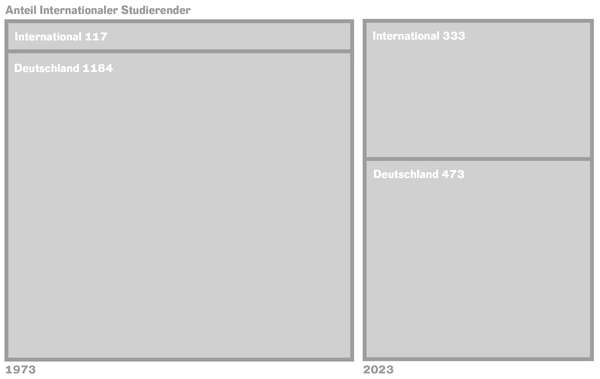

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

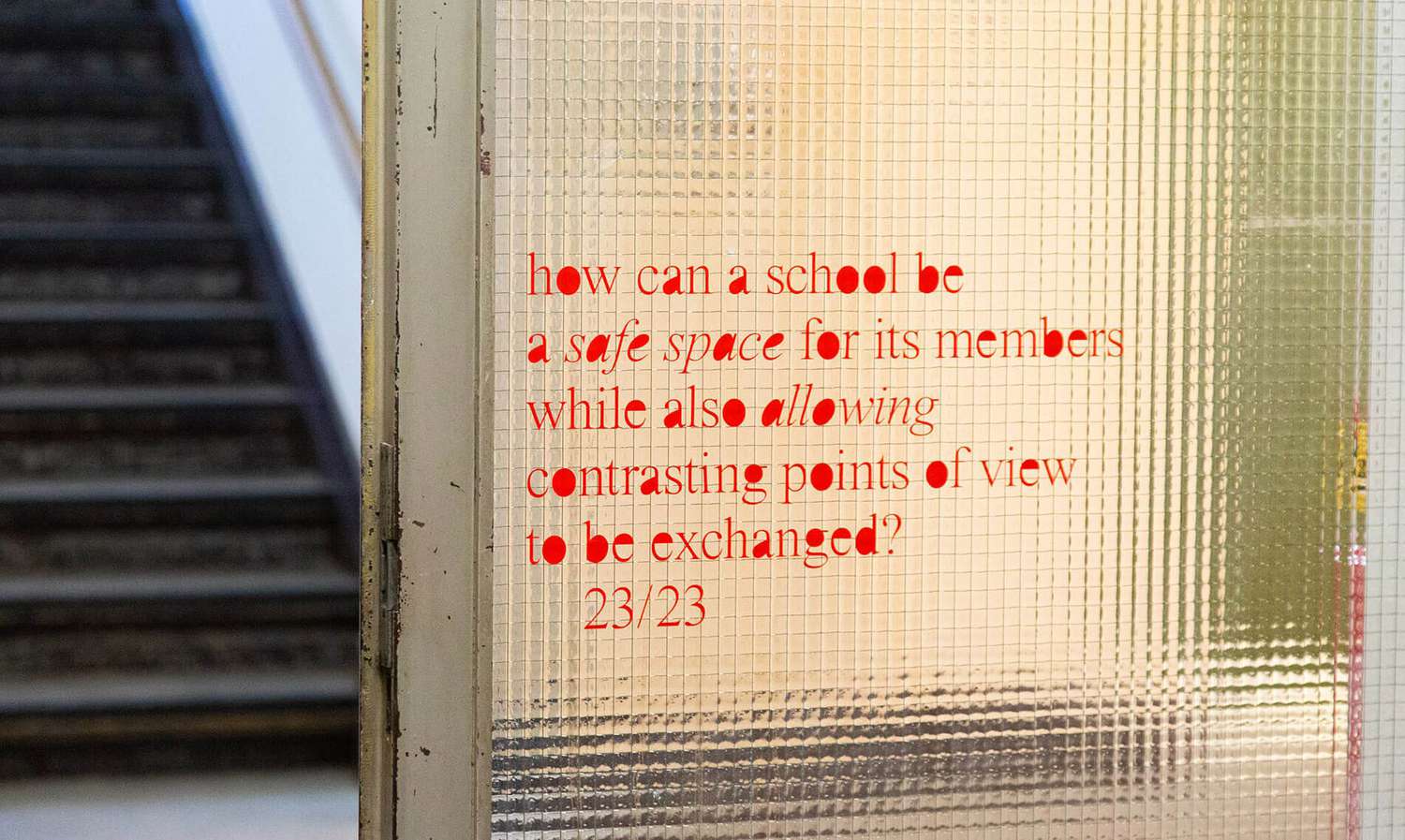

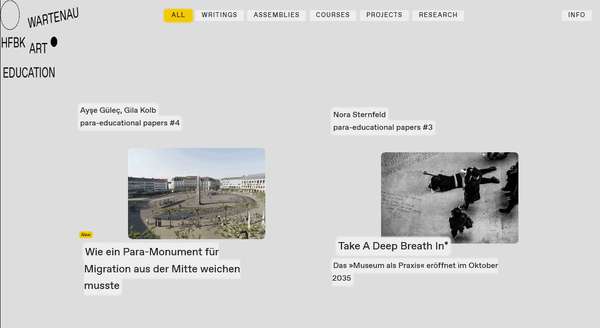

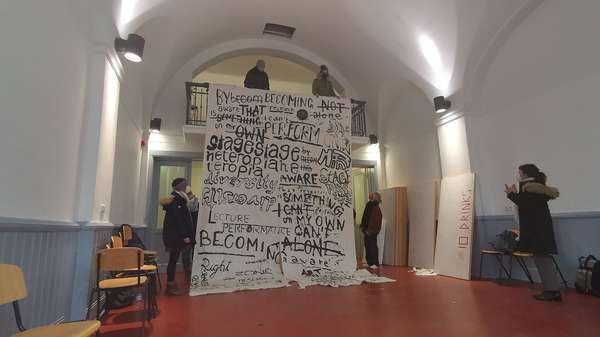

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

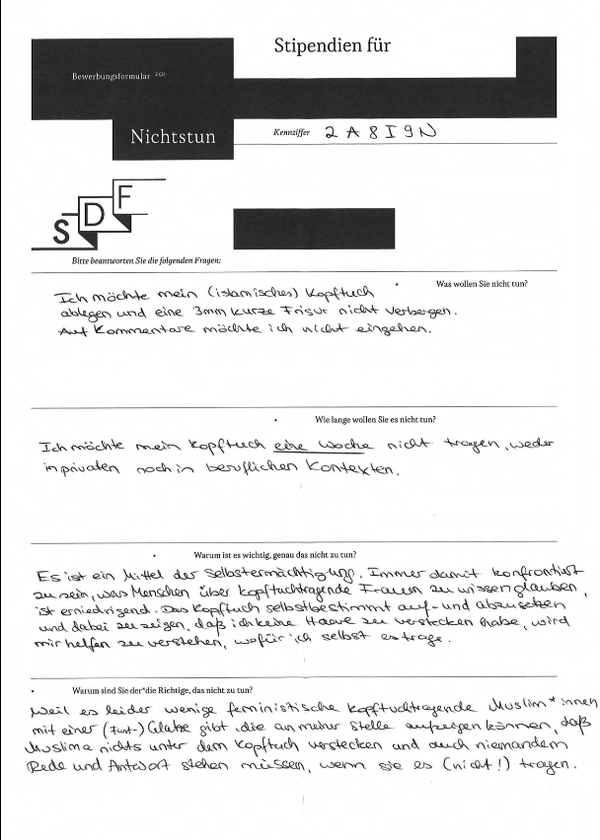

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

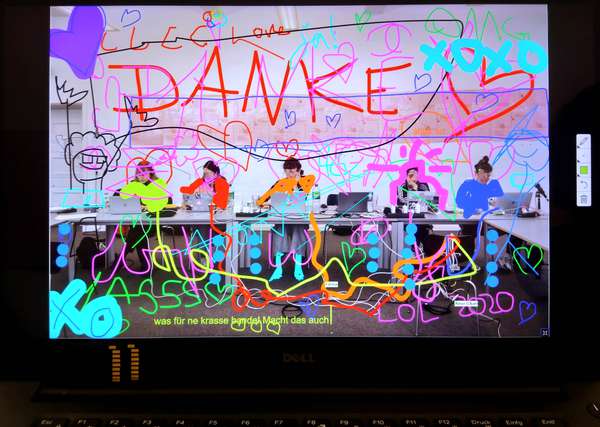

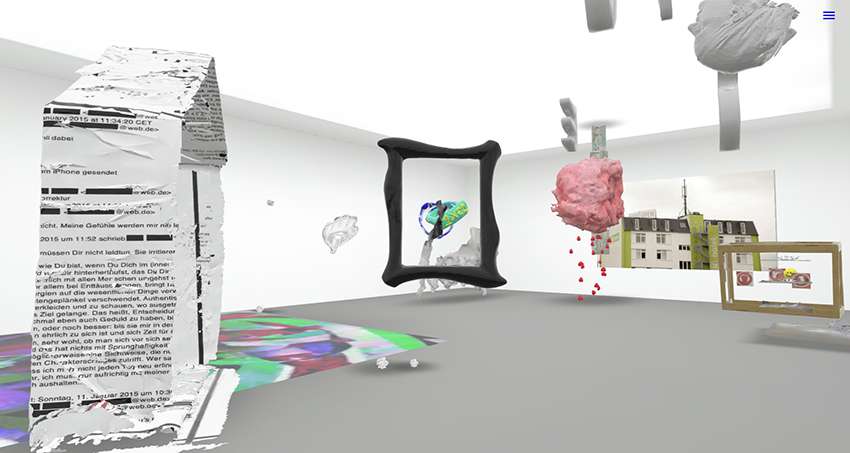

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

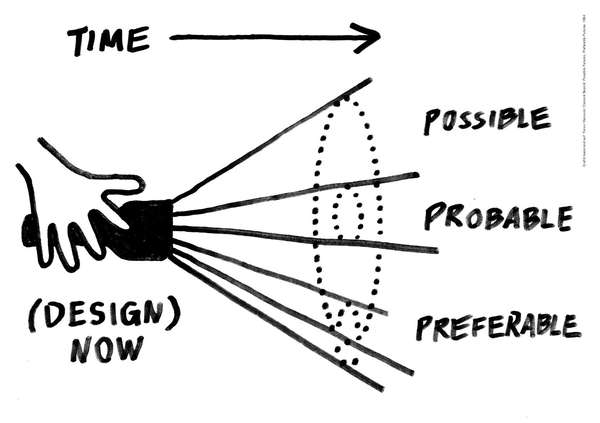

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?