unmodern talking über das Gespräch mit Kunsthändler Boris Kegel-Konietzko im MARKK

In 100 Years

Barbara Plankensteiner, Direktorin des MARKK, trifft am 29.8.2019 den Kunsthändler Boris Kegel-Konietzko zum Gespräch im sogenannten „Zwischenraum“ des Museums. Dieser Raum wurde Anfang des Jahres eingerichtet, um die Neuausrichtung des ehemaligen „Völkerkundemuseums“ kritisch zu begleiten. Regelmäßig trifft hier alteingesessenes Publikum – das sich vielfach aus einstigem Personal des Museums bzw. aus Mitgliedern des Förderkreises zusammensetzt – auf hochschulgebildete und von postkolonialen, cyberkulturellen Identitätsdebatten informierte Millenials. Eine spannungsvolle Mischung, die wiederholt für aufgeregte Diskussionen und eyerolls, face-palms und irritiertes Schulterzucken auf allen Seiten sorgt.

Doch bei dieser Veranstaltung gab es – bis auf die unangenehmen Zwischenrufe älterer Besucher_innen, die ausschließlich Frau Plankensteiner auffordern, lauter zu sprechen (obwohl ihr Gast Kegel-Konietzko eindeutig schwerer zu verstehen war) – kaum kritische Einwände. Und das, obwohl es jeden Grund dafür gegeben hätte: Kegel-Konietzko betrieb seit den 50er Jahren mit seiner Mutter den Kunsthandel „Lore Kegel – Exotische Kunst“ bzw. seit 1957 „Kegel und Konietzko – Exotische Kunst“ und seit 1964 „Boris Kegel-Konietzko Ethnographica“. In dieser Zeit kam auch die Baga D’mba Maske aus Guinea nach Deutschland, die Kegel-Konietzko im letzten Jahr dem MARKK schenkte. Kegel-Konietzko spricht ganz selbstverständlich darüber, dass die Masken nach der Unabhängigkeit Guineas von Frankreich im Jahr 1958 leicht zu haben waren, „weil sie niemand mehr haben wollte.“ Tatsächlich gestaltete sich die Angelegenheit etwas komplizierter, die Baga D’mba Maske und die mit ihr verbundenen Rituale wurden nämlich nach der Machtübernahme des muslimisch-marxistischen Diktators Ahmed Sékou Touré verboten – im unabhängigen Staat Guinea war kein Platz für nicht-muslimische Glaubenssysteme. Damit ändert sich die Perspektive auf den „Erwerb“ der Masken deutlich, haben „Kunsthändler“ wie Kegel-Konietzko doch von der gewaltsamen Unterdrückung marginalisierter Gruppen profitiert. Ab wann ist also der „rechtmäßige Kauf“ eines Artefakts wirklich rechtmäßig? Reicht ein Nachweis in Form eines Kaufbelegs, um sich von der Schuld hegemonialer Ausbeutung reinzuwaschen? Wie frei war die Entscheidung wirklich, diese Skulpturen zu verkaufen? Es ist durchaus möglich, dass ihr Besitz geächtet wurde, aber selbst wenn nicht, bleibt die Frage, welche freien Entscheidungen unter einem totalitären Regime überhaupt denkbar sind. Ein Regime, by the way, das sich in dieser Form überhaupt erst aus der Notwendigkeit einer Dekolonialisierung und Lossagung von Frankreich und der westlichen Ausbeutung gebildet hat.

Es wäre spannend gewesen, über diese Ambivalenzen zu sprechen, Kegel-Konietzko mit kritischen Perspektiven zu seiner Tätigkeit zu konfrontieren und ihm auch die Möglichkeit zu geben, sich zu positionieren oder gegebenenfalls zu rechtfertigen. Doch die Millenials (uns inklusive) sind verstummt und überlassen die Zeit der Diskussion den Förderverein-Mitgliedern, die sich nach „Naturreligionen“ und Wert der Masken erkundigen. Und auch die Gastgeberin selbst, die über die historisch-politischen Umstände und Schwierigkeiten selbstredend Bescheid weiß (was vom Publikum nicht per sé zu erwarten ist), bleibt im Gespräch zurückhaltend. Wie kommts? Ist die Tatterigkeit des nahezu 100-jährigen Mannes, der zerbrechlich vor seinem Publikum sitzt und mit der Milde eines Märchenonkels von seinen Expeditionen erzählt, einfach zu viel für grundlegende Kritik an seinem Lebenswerk? Attestiert man einem Mann, der nur beiläufig sein Wirken in der von ihm so genannten „Hitler-Ära“ erwähnt und die westafrikanische Ethnie der Baga als „sprachenlos“ bezeichnet, weil er nicht in französisch mit ihnen kommunizieren (also um die Preise ihrer Artefakte feilschen) konnte, attestiert man diesem Mann also eine altersbedingte Unzurechnungsfähigkeit? Ist unsere ganze Wut und Überdrüssigkeit gegen den „alten weißen Mann“ eigentlich vielmehr nur gegen den „mittelalten weißen Mann“ gerichtet, alle über 75 und mit leichtem Tremor werden aber schulterzuckend begnadigt, weil „es waren ja einfach andere Zeiten“? Ob Großvater-Komplex, pure Müdigkeit, oder Furcht: Irgendetwas stoppt die Diskussion, bevor sie überhaupt beginnen kann. So bleibt der Elefant wortlos im Raum stehen und die Besucher_innen widmen sich dem obligatorischen Glas Wein.

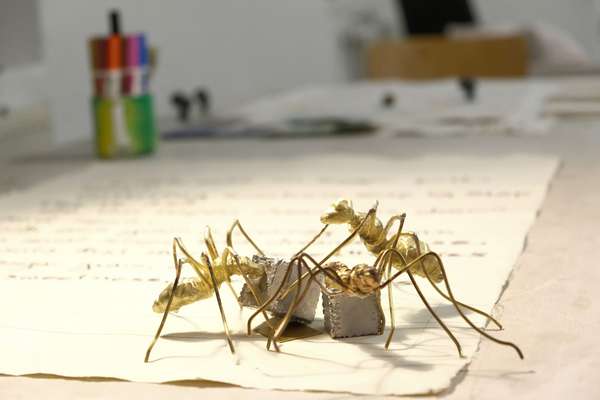

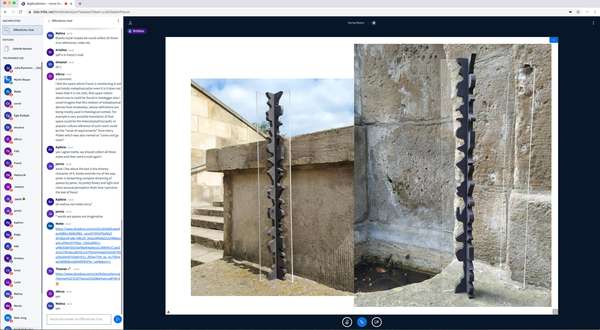

Wir beobachten aus sicherem Abstand wie sich die Fördervereins-Mitglieder um die beiden ausgestellten Masken drängen und nur mit Nachdruck davon zu abzuhalten sind, die Artefakte zu berühren. Mit wissendem Nicken betrachten und kommentieren sie die Masken und auf einmal macht auch die wohl unausgesprochene aber obligatorische Kleiderordnung des Abends Sinn: als hanseatische_r Ethnologie-Interessiert_e kleidet man sich im Freizeits-Expeditionslook, casual sitzen die Chino- und Khaki-Hosen mit ihren breiten Ledergürteln, darüber die eine oder andere Safari-Weste, (halb Indiana-Jones, halb Schnellbootfahrer), dazwischen ein Leoparden-Print, olivgrüne Leinenkleider, ein Smaragdamulett – dieser Kolonial-Chic und die Selbstverständlichkeit, mit der er getragen wird, macht erst offensichtlich, worüber zu sprechen heute alles versäumt wurde.

Übrigens: Neben einer der beiden ausgestellten Baga D’mba Masken hängen Reproduktionen von Portraits und Büsten Pablo Picassos, mit denen er in Aneignung der Baga D’mba Masken, die er selbst auf Pariser Märkten erwarb, Marie-Thérèse Walter portraitierte. Pablo Picasso: Noch so ein weißer, alter, alter, alter Mann, dessen Machismus, Sexismus und Rassismus viel zu lange als Nebenwirkung seines syphilitischen Genies und seiner virilen Schaffenskraft entschuldigt wurde. Großväter, wir müssen sprechen.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

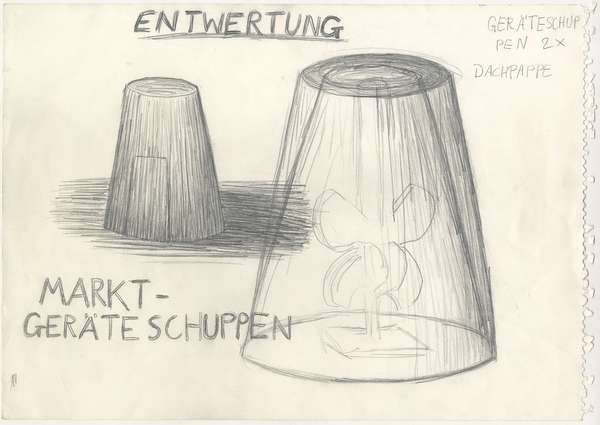

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

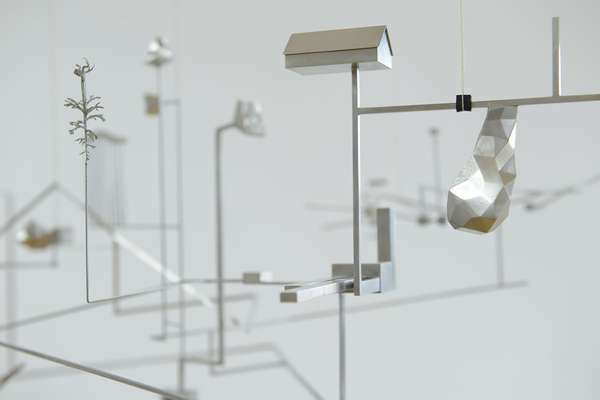

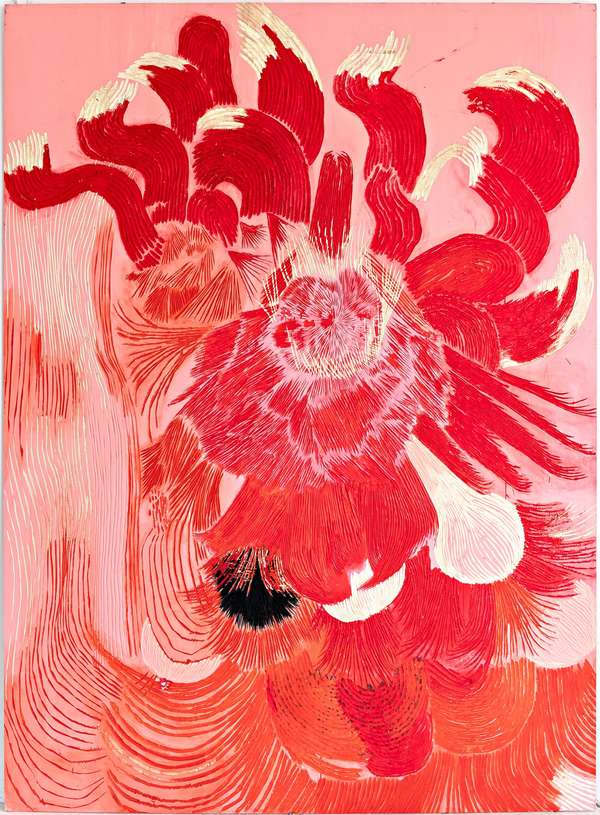

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

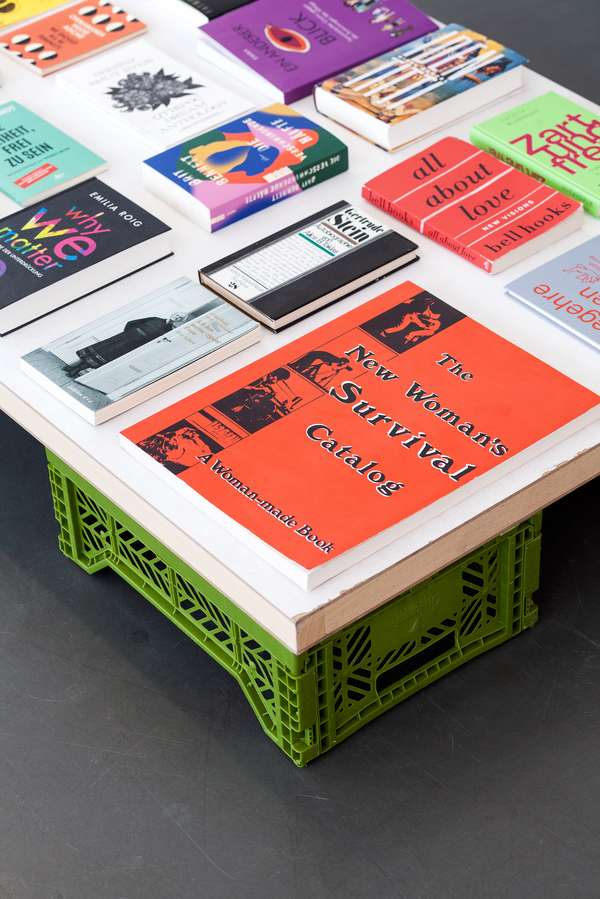

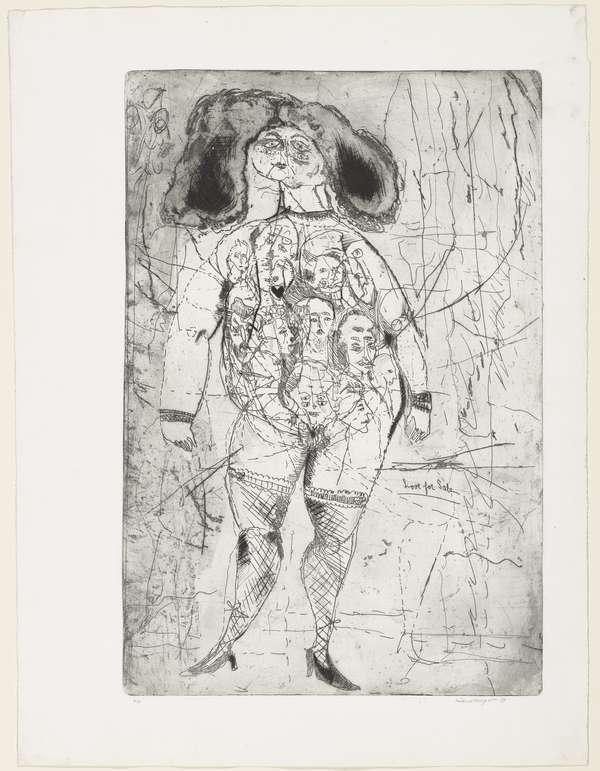

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

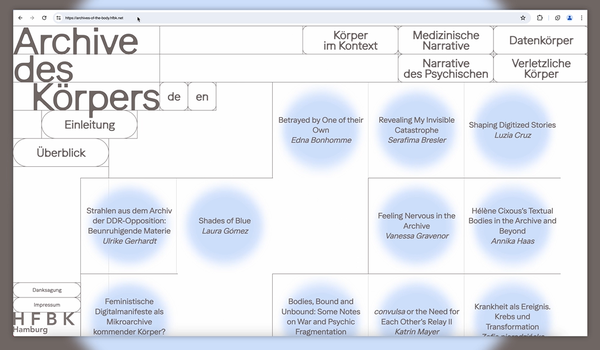

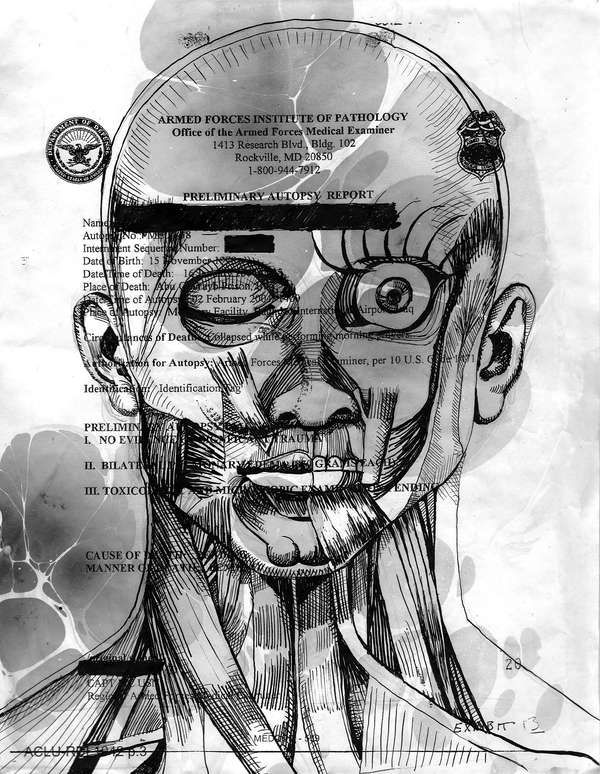

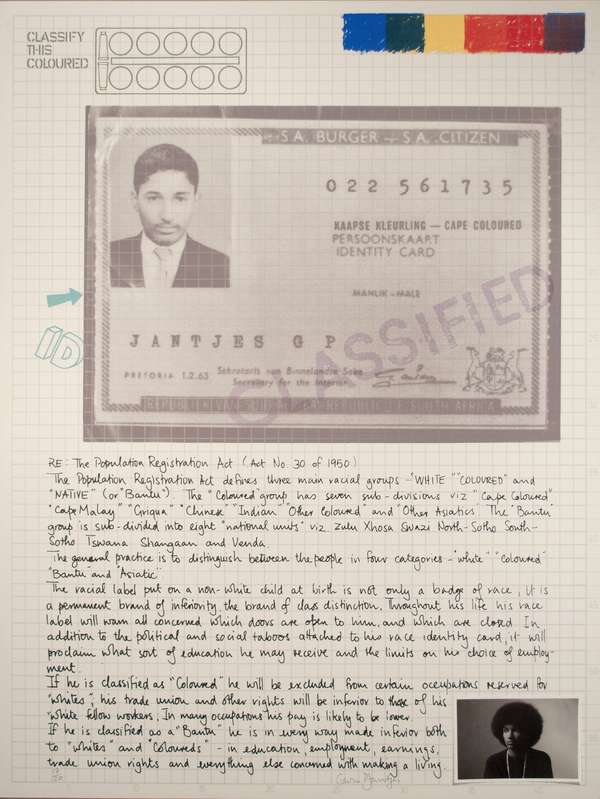

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

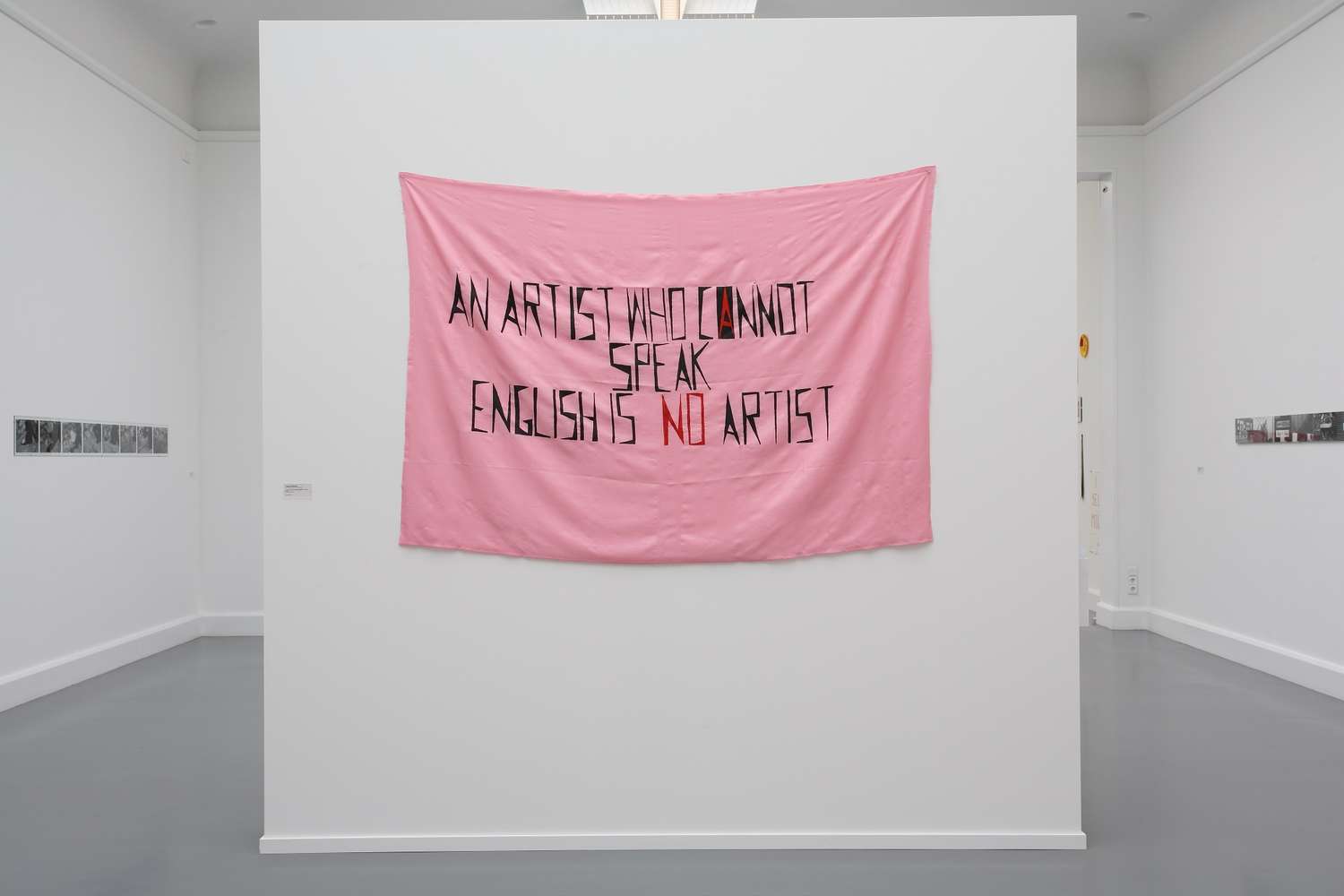

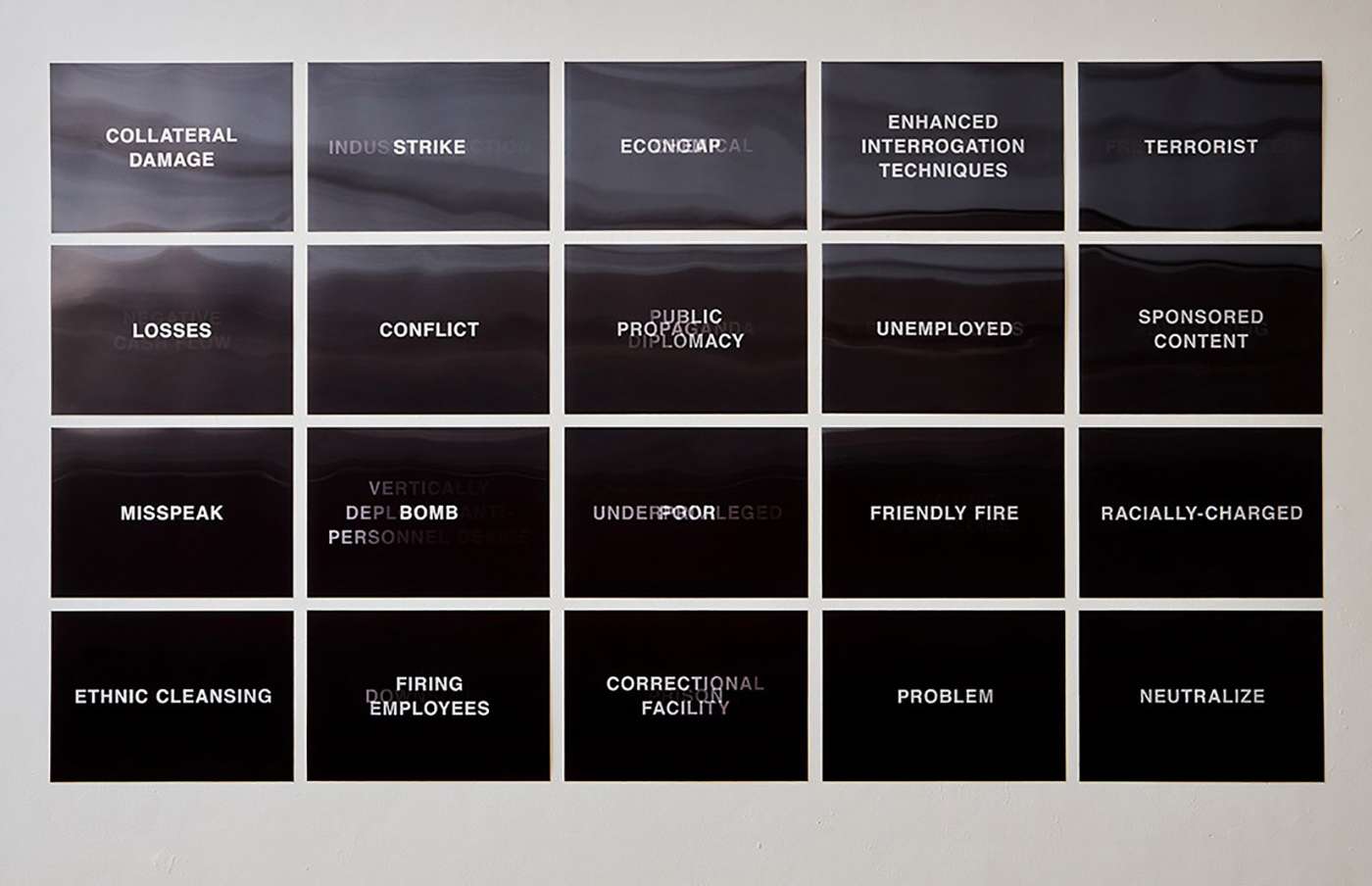

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

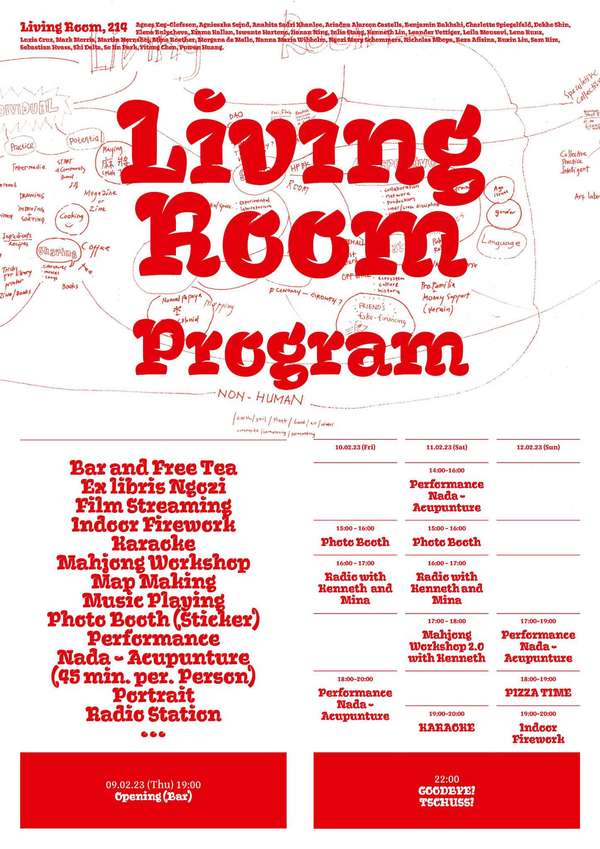

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

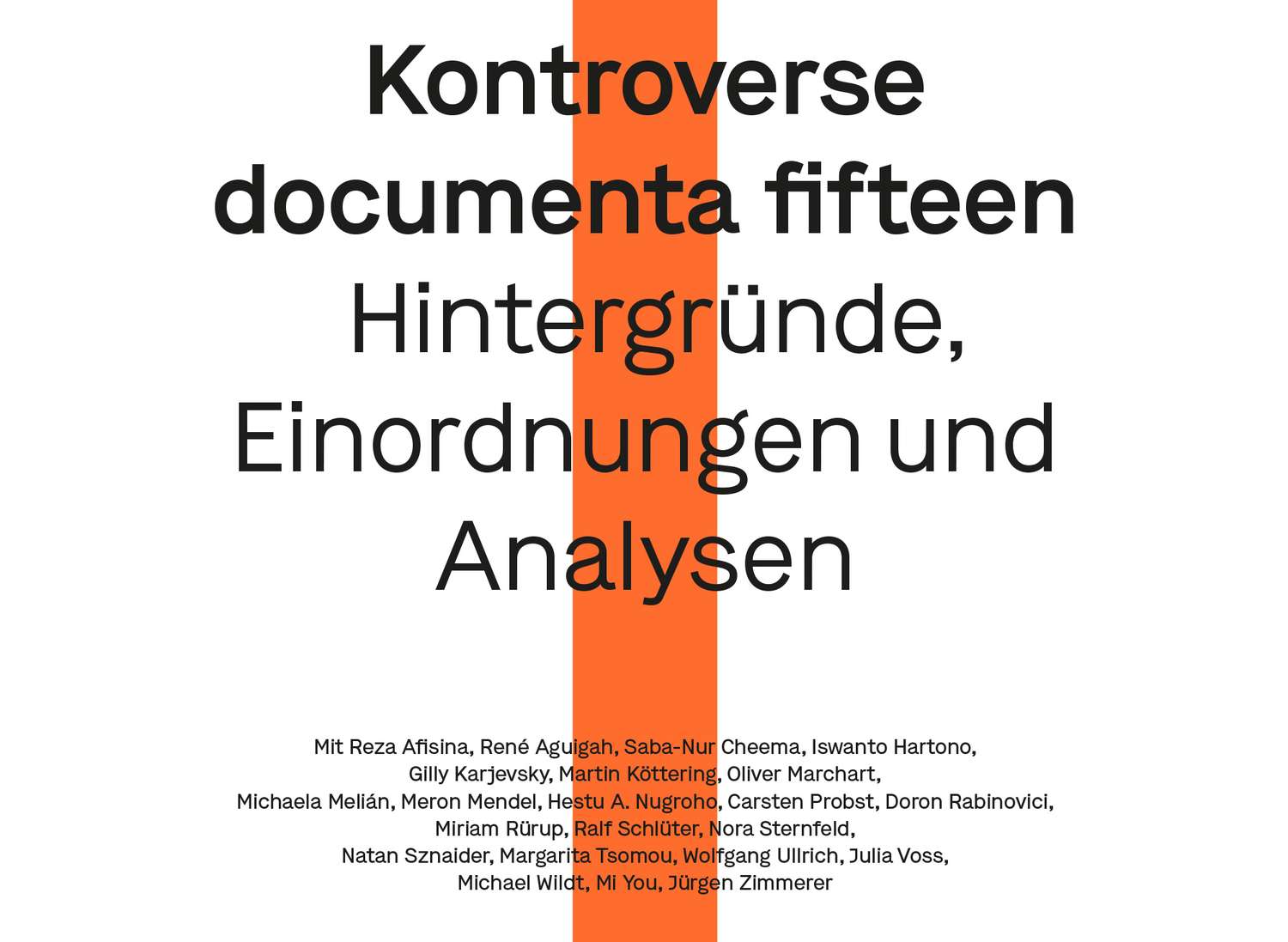

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

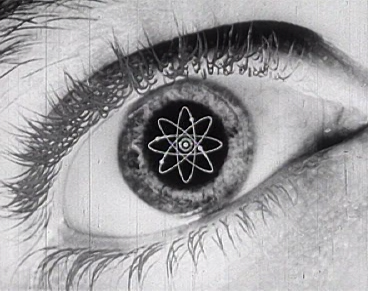

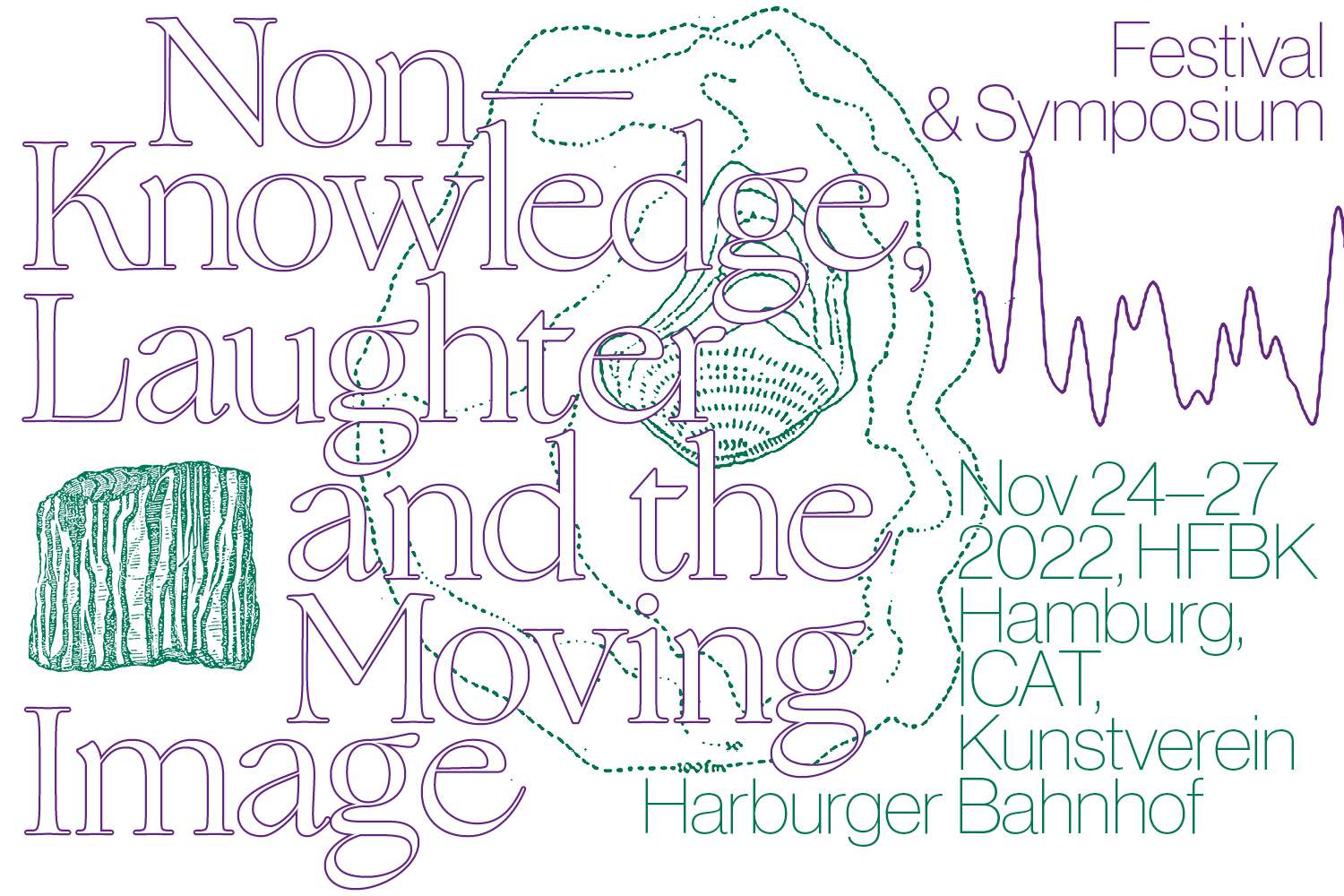

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

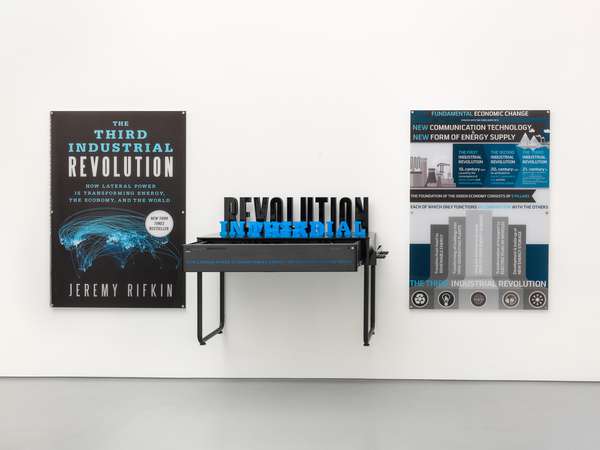

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

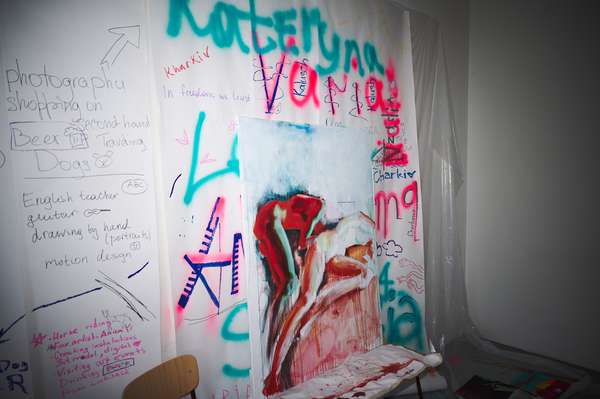

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

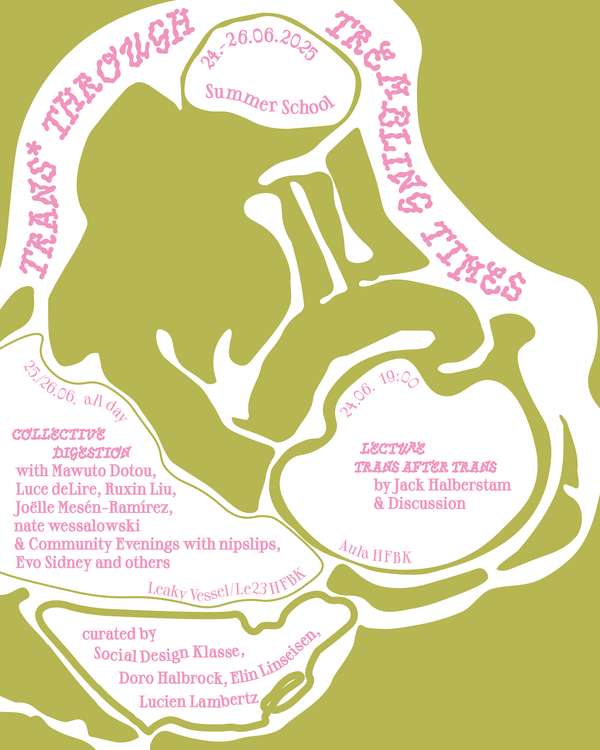

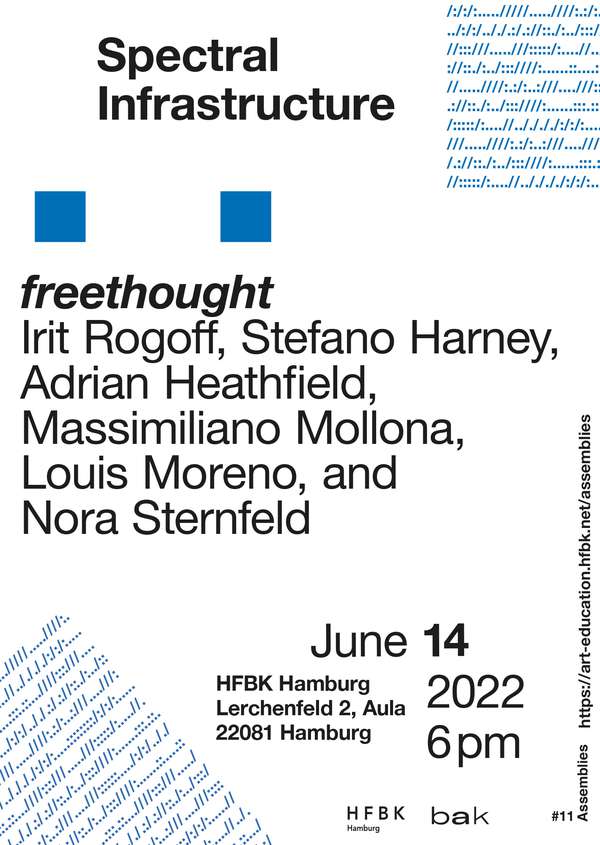

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

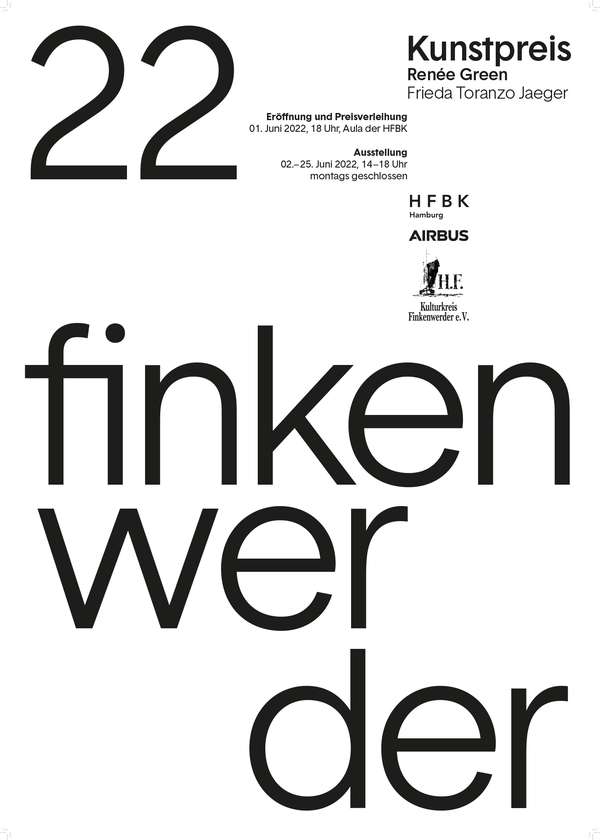

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

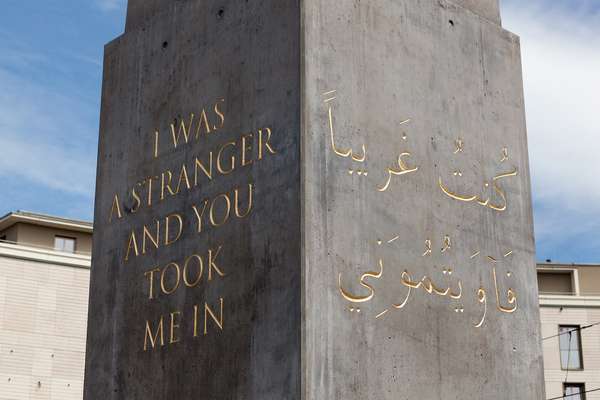

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

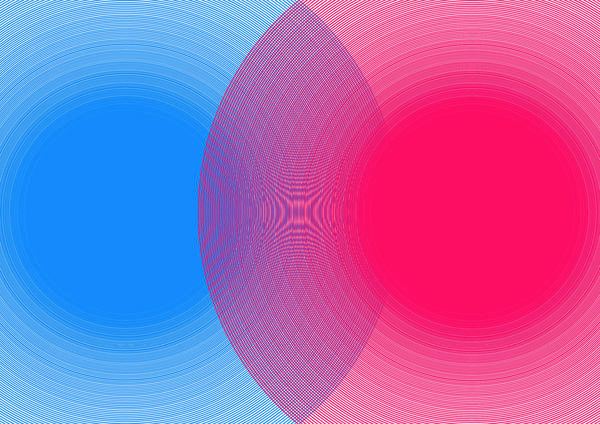

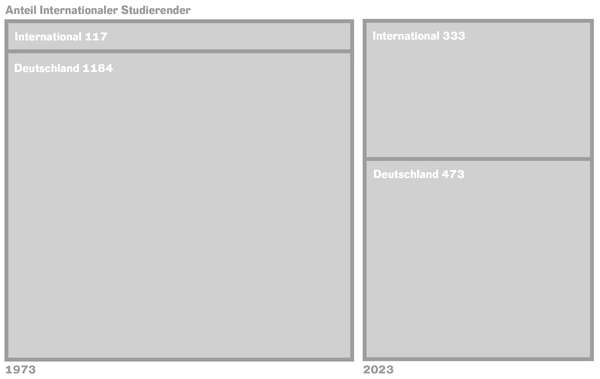

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

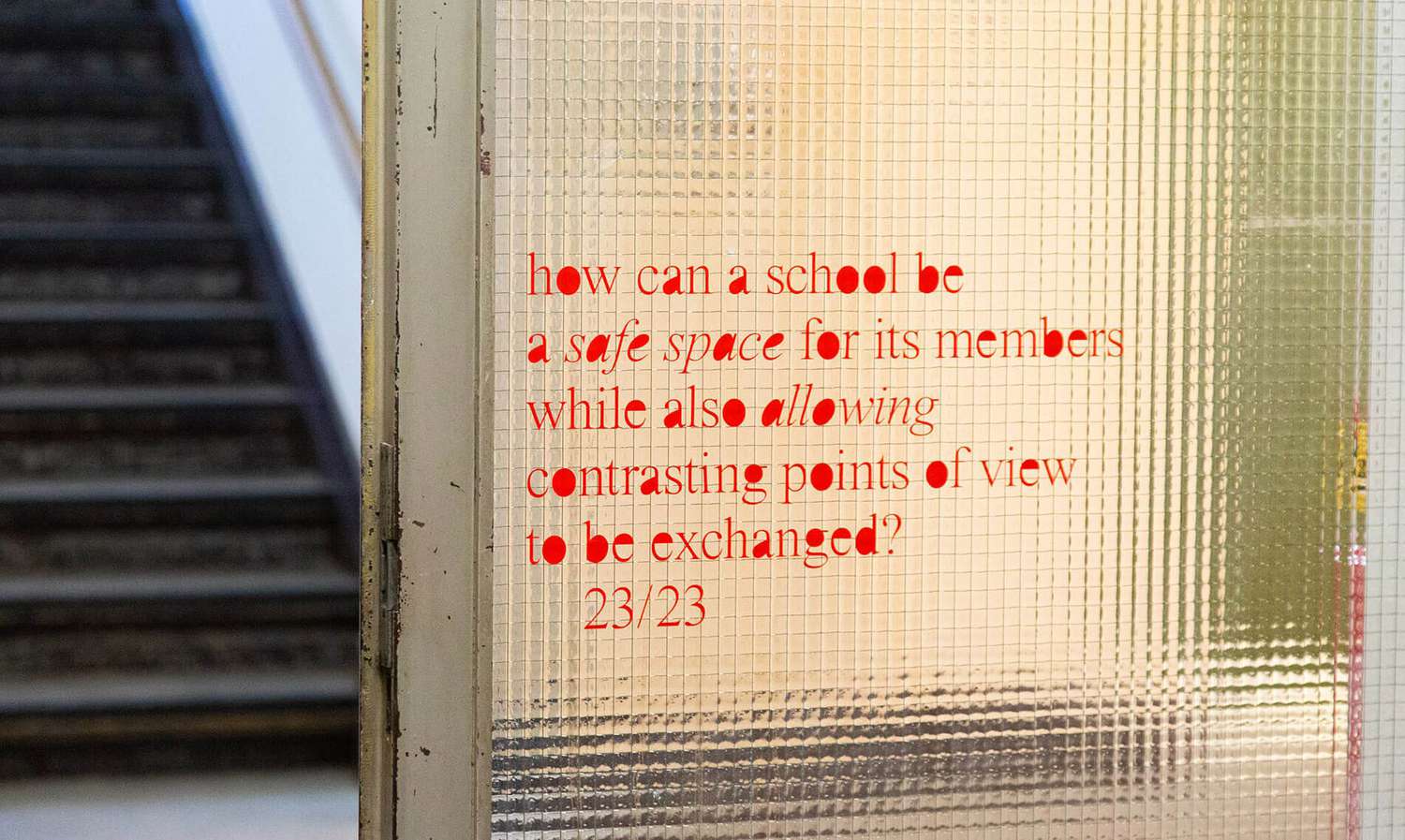

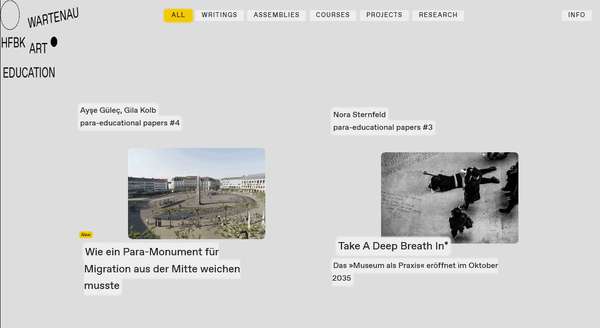

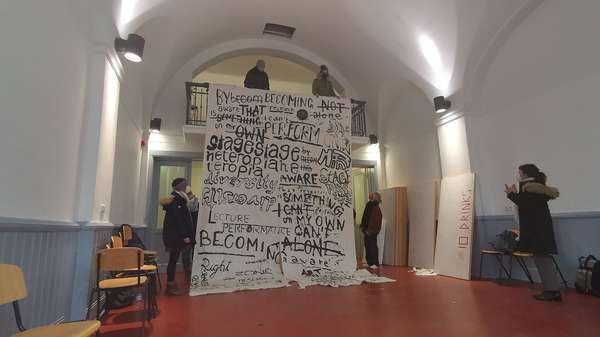

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

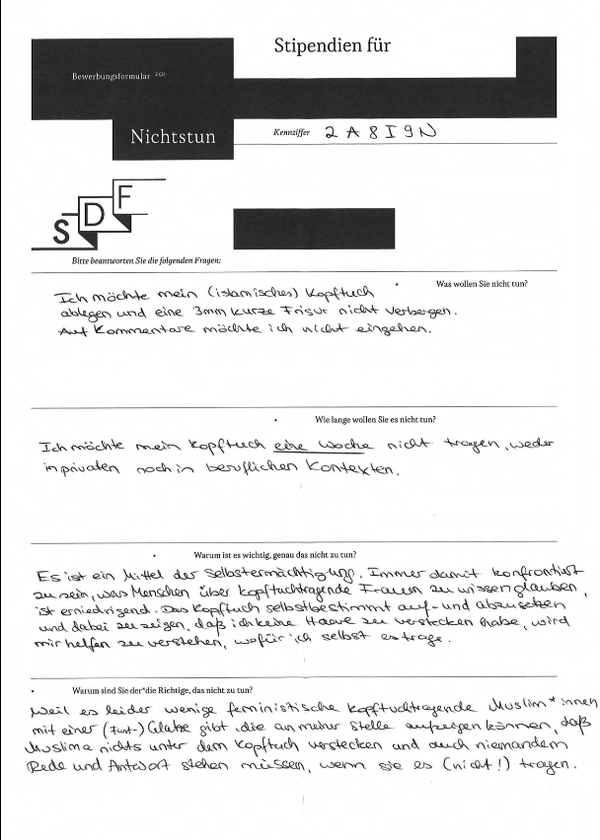

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

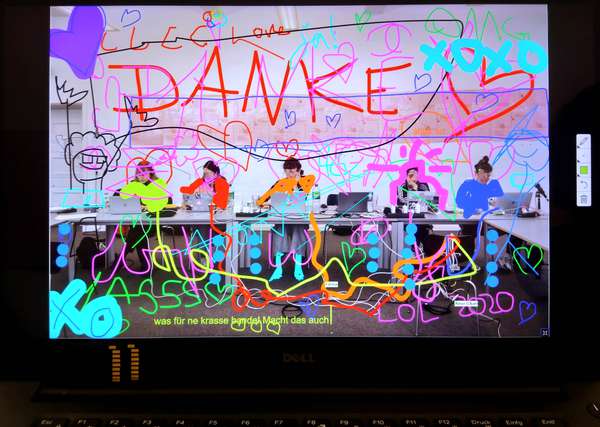

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

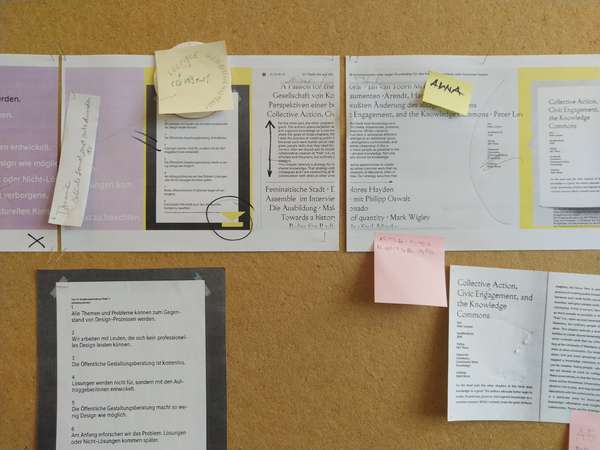

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?