Le monde Problématique vom 6. Juli 2020

Willkommen zu der Debattenrundschau von Johannes Bendzulla vom 06.07.2020!

In einem Beitrag für die Zeit fordert die Kunsthistorikerin Jadwiga Kamola die Museen in Deutschland dazu auf, sich endlich mit ihrer kolonialen Vergangenheit und dem daraus resultierenden strukturellen Rassismus zu beschäftigen: „Es ist eine wichtige Erkenntnis, dass alle Museen – von sogenannten enzyklopädischen Museen, die eine ‚Menschheitsgeschichte‘ von ihren Anfängen bis zur Gegenwart abbilden, bis hin zu Museen mit moderner und zeitgenössischer Kunst – vom Kolonialismus profitierten. Das ist ein möglicher Grund dafür, warum sich deutsche Museen bis heute schwer damit tun, über Rassismus in ihren Häusern zu sprechen.“ Sie ergänzt: „In diesen Institutionen herrscht eine stillschweigende Übereinkunft darüber, dass das Museum ein neutraler Ort sei, ein Ort der objektiven Wissensgenerierung und der affirmativen Kunstanschauung, kein Ort, an dem politische Konflikte auszutragen seien.“ Das Personal sei überwiegend weiß, entstamme meist einer bildungsbürgerlich orientierten Mittelschicht und habe eine weiß geprägte akademische Ausbildung durchlaufen. Das Kunstverständnis der meisten Institutionen gehe „[…] meistens vorbei an den großen Fragen nach gesellschaftlicher Teilhabe, Diversität oder postkolonialen Debatten.“ Kamola fordert von den deutschen Museen ein klares Bekenntnis zum Antirassismus und eine Diversifizierung sowohl ihrer Sammlungen als auch hinsichtlich ihres Personals.

Eine kurze Einführung zum Thema „Struktureller Rassismus und dessen Bekämpfung“ liefert ein Interview mit der Antidiskriminierungs-Expertin Saraya Gomis, welches Corinna Koch für die Süddeutsche Zeitung geführt hat. Es gehe hier eben nicht um intentionales, also absichtsvoll diskriminierendes Handeln, so Gomis: „Es geht vor allen Dingen darum, welchen Effekt eine Handlung oder eine Regelung hat, wie beispielsweise beim Ausschluss aus einem Verein. Wenn dieser Effekt eine Benachteiligung von bestimmten Gruppen aufgrund von Rassifizierung ist, dann sprechen wir von rassistischer Diskriminierung. Diese Definition ist hilfreich für eine professionellere gesellschaftliche Debatte.“ Die häufig unbewussten Diskriminierungsmechanismen bewusst zu machen, könne nur strukturell und nicht individuell angegangen werden: „Es geht um Professionalisierung und nicht um Sensibilisierung. Sensibel sein ist ein individueller Akt. Als Institution, als Land habe ich ein Interesse daran, dass Menschen, die für mich arbeiten, ein klares professionelles Verständnis haben, völlig egal, ob sie sich persönlich mit Diskriminierung beschäftigen möchten oder nicht. Und dazu müssen sie über die entsprechenden Kompetenzen verfügen, auch um angemessene Maßnahmen gegen Diskriminierungen entwickeln und umsetzen zu können.“

Leander F. Badura macht sich in seinem Artikel für jungle.world Gedanken über problematische Aspekte gegenwärtiger antirassistischer Theorie und Praxis. Ausgangspunkt von Baduras Überlegungen bilden die Proteste in deutschen Großstädten, welche in den vergangenen Wochen stattfanden und sich konkret auf die Tötung des Afroamerikaners George Floyd Ende Mai bezogen, aber auch Rassismus in Deutschland anprangerten. Die Praxis bzw. Theorie der „Critical Whiteness“ hält der Autor für wenig zielführend, wenn es darum geht, Rassismus wirksam zu bekämpfen: „Anscheinend hängen immer noch viele Konzepten wie Critical Whiteness an, checken Privilegien und decken sogenannte Mikroaggressionen auf. Dabei findet eine Verlagerung des Politischen ins Private statt, die das Gesellschaftliche nahezu komplett ausblendet.“ Das Konzept trage quasireligiöse Züge, erfordere es doch Schuldbekenntnisse und Selbstkasteiung. Badura schreibt: „Dass in Deutschland der Tod Floyds eine Massenmobilisierung auslöste, was weder die rassistischen Morde von Hanau noch der antisemitische Anschlag von Halle vermochten, verweist nicht nur auf die Wirkkraft antiamerikanischer Ressentiments, sondern macht die quasireligiöse Identifikation umso leichter, da sie kaum Konsequenzen für das eigene Leben verlangt. Am deutlichsten wurde und wird der quasireligiöse Charakter der Bewegung indes in ihrer moralischen Selbstsicherheit und Selbsterhöhung, die einen penetranten Missionierungswunsch zeitigt. Der kolportierte Slogan ‚Silence is violence‘ (Schweigen ist Gewalt) bezeugt nicht nur, dass die Bewegung wohl noch zwischen einem Lynchmord, einem rassistischen Witz und Schweigen vielleicht noch zu unterscheiden vermag, es jedoch meistenteils nicht mehr will, sondern illustriert auch exemplarisch das der Mission zugrundeliegende Denken: Wer jetzt nicht mitmacht, der ist moralisch wirklich verkommen.“ Der Text wirkt an manchen Stellen ein bisschen konfus, er enthält dennoch einige interessante Denkansätze, die seine Lektüre auf jeden Fall lohnenswert machen.

Ein Bild des deutschen Künstlers Georg Herold sorgt gerade für scharfe Diskussionen. Seine Malerei aus dem Jahr 1981 mit dem Titel „Ziegelneger“ hängt in der aktuellen Sammlungspräsentation des Frankfurter Städel-Museums. Auf Instagram kritisierte die Nutzerin rantyluisa die Arbeit als offen rassistisch und bezeichnete den Begleittext zum Bild als unzureichende Kontextualisierung. Einen groben Überblick über die Kontroverse liefert Marcel Richters‘ Artikel für die Frankfurter Rundschau. Inzwischen wurde eine Petition gestartet, welche die Abhängung des Bildes und dessen Verkauf fordert, sowie weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des strukturellen Rassismus innerhalb des Museums. Im Deutschlandfunk Kultur nennt Thorsten Jantschek fünf Gründe, welche aus seiner Sicht für den Erhalt des Bildes sprechen würden. Punkt Nummer Drei ist wirklich schön: „Weil damit die bigotte Haltung des Städel Museums in Erinnerung bleibt. Das Museum hatte betont, es wolle ‚niemanden verletzen, provozieren oder triggern‘. Sind das nicht dieselben Leute, die in jeder zweiten Ausstellungseröffnung sagen, dass Kunst irritiert, verstört, Seh-und Denkgewohnheiten aufbricht? Mannomann!“

Ebenfalls im Deutschlandfunk Kultur plädiert die Kunsthistorikerin Judith Eilers für eine Abhängung des Bildes - „mindestens solange, wie die einzige Position im Museum, die anregen könne, über Rassismus zu sprechen, eine weiße Position sei.“ Die Intention des Städel-Kurators, eine Diskussion über Rassismus anstoßen zu wollen, halte Eilers für Unsinn: „‘Ich glaube nicht, dass das Thema Rassismus überhaupt noch ein Diskurs sein sollte. Da gibt es nichts zu verhandeln. Eine Verhandlung würde bedeuten, es wäre ergebnisoffen und man könnte sich auch noch entscheiden, dass Rassismus in Ordnung sei‘, sagt die Kunsthistorikern. Das sei natürlich nicht der Fall. ‚Deshalb braucht es überhaupt keine Debatte.‘“

Ebenfalls zu empfehlen: der Kommentar von Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr zum Thema. Sie schreibt: „Das Bild jetzt abzuhängen, wäre nicht das richtige Signal: Natürlich muss ein Museum auf die Kunstfreiheit bestehen. Doch um es zeigen zu können, muss es anders kontextualisiert werden. Das heißt nicht einfach: mehr Text. Vor allem müsste man es um andere, nicht weiße künstlerische Perspektiven auf Rassismus in Deutschland ergänzen. Das Thema Rassismus nur mit einem punkig-flapsigen Werk eines weißen Mannes anzureißen, muss zurecht als Affront empfunden werden.“

Weiterhin geht es in der Debattenrundschau um J.K. Rowling, den white cube, um den Hollywood-Film und den Kitkat-Club in Berlin.

Zum Weiterlesen:

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

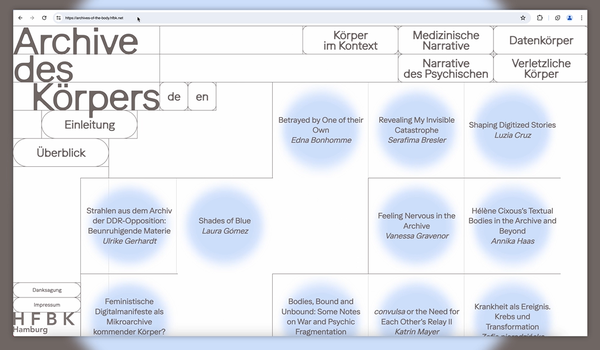

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?