Le Monde Problématique vom 3. August 2020

Der Instagram-Account @surviving_the_artworld veröffentlicht seit Mitte Juli Berichte über missbräuchliches und grenzüberschreitendes Verhalten von Akteuren (bisher nur von Männern) innerhalb des Kunstbetriebs. Vier Frauen, darunter die Künstlerin Anne-Marie Trépanier und die Kunsthistorikerin Emily Cadotte, werfen dort dem Künstler Jon Rafman „emotional abuse“, „sexual abuse“, und „predatory behaviour“ vor. Alle beschriebenen Vorfälle und Verhaltensweise werden auf die Jahre 2014 und 2015 datiert. Rafman habe seinen Status und seine Macht als Kunststar missbraucht, um Frauen emotional und sexuell auszubeuten, so ein immer wieder kehrender Vorwurf. Wie untere anderem news.artnet.com und Monopol berichten, wurden seit dem drei größere Ausstellungen des Künstlers im Kunstverein Hannover, im Hirshhorn Museum and Sculpture Garden in Washington, DC und im Musée d’art contemporain de Montréal abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben. Zudem habe die Galerie Bradley Ertaskiran in Montréal die Zusammenarbeit mit dem Künstler aufgekündigt. Laut Monopol habe sich Rafman in einem Interview mit der Zeitung „Montreal Gazette“ bestürzt gezeigt über die Vorwürfe gegen ihn: „‘Obwohl es für die Frauen, die sich meldeten, bedauerliche Erfahrungen waren, möchte ich sehr deutlich machen, dass es sich um einvernehmliche Aktionen zwischen Erwachsenen handelte.‘ Er ermutige alle, die Statements der Frauen zu lesen und sich selbst ein Bild zu machen. ‚Ich stelle nicht das Trauma infrage, das diese Frauen durch ihre Beziehung zu mir empfinden. Und ich bedaure - es tut mir weh zu wissen -, dass es ihnen weh tut, wenn sie an mich denken oder meine Arbeit sehen.‘ Inzwischen haben die BetreiberInnen von @surviving_the_artworld nach eigenen Angaben eine Unterlassungsklage von Rafman erhalten. Auch auf den Fall Rafman Bezug nehmend, richtet Radek Krolczyk seinen Blick in seinem Artikel für die TAZ auf die Situation in Deutschland: „Die Kunstszene in Deutschland kennt kein #MeToo. […] Das Problem ist strukturell – denn zum einen ist die Beweislast trotz einiger Reformen der letzten Jahre nur schwer zu erbringen. Die Unschuldsvermutung ist (wohlgemerkt, wir sprechen von einem außergerichtlichen Bereich!) oft genug eine Ausrede für das Desinteresse an den Erfahrungsberichten der (erst einmal nur mutmaßlichen) Opfer. Das Strafrecht ist eine patriarchale Sau. Hinzu kommt nun die besondere, gefährliche Enge der Kunstszene in Deutschland. Denn zur Angst um Anwaltskosten und langwierige Prozesse gesellt sich hier die Angst um das berufliche Fortkommen.“

Für Monopol berichtet Donna Schons vom diesjährigen Rundgang der Universität der Künste Berlin, welcher nicht nur durch die Corona-Auflagen zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung wurde. An Europas größter Kunsthochschule sei ein Streit entbrannt über strukturellen Rassismus und systematische Diskriminierung, so die Autorin. Parallel zum offiziellen Rundgang, welcher dieses Jahr ersatzweise auf einem riesigen LED-Display habe stattfinden müssen, organisierten Studierende unter dem Hashtag #exitracismudk eine parallel stattfindende Protestaktion, welche anonym eingereichte Diskriminierungserfahrungen öffentlich machte und gleichzeitig strukturelle Veränderungen auf allen Ebenen der UdK forderte.

Die Hagia Sophia in Istanbul wurde im 4. Jhd als Kirche erbaut, dann vom 13. bis Mitte des 20. Jhds als Moschee genutzt, um schließlich 1934 von Präsident Atatürk in ein Museum umgewandelt zu werden. Nun hat der türkische Präsident Erdoğan veranlasst, die Hagia Sophia in ein islamisches Gotteshaus umzuwidmen. In seinem Kommentar für die FAZ zieht Andreas Kilb eine gewagte Parallele zwischen jener Re-Transformierung und den politischen Debatten der Gegenwart rund um koloniale Vergangenheitsbewältigung und sozialer Gerechtigkeit. Die Figuren und Darstellungen im Inneren des Gotteshauses würden nun wieder nach islamischen Vorstellungen beurteilt und eben zum Teil auch ver-urteilt, so der Autor. Wir [der säkulare Westen] hätten allerdings keinen Grund, uns über jenen „politischen Chauvinismus“ erhaben zu fühlen: „Auch im sogenannten aufgeklärten Westen ist Kulturgeschichte zum Abschuss freigegeben, nur eben nicht im Namen der Religion, sondern im Auftrag von Opferkollektiven. Churchill hasste die Inder, Nietzsche die Frauen, Blücher die Franzosen, Wagner war Antisemit, Kant Rassist, Bismarck betrieb die Aufteilung Afrikas, und das genügt, um ihre Entfernung aus dem öffentlichen Raum zu fordern. Die Resakralisierung der Hagia Sophia ist so gesehen kein türkischer oder islamischer Alleingang, sondern ein Zeichen unserer Zeit. Denn das Sakrale, sprich: die Verdammung und Verleugnung des geschichtlich Gewordenen zugunsten einer scheinbar unumstößlichen Wahrheit, lauert auch im Herzen der Political Correctness. Heute sind es nur Bilder, Wörter und Statuen, die ‚gereinigt‘ werden. Morgen könnten es Köpfe sein.“

In einem Gastbeitrag für die Zeit versucht sich der Literaturwissenschaftler Jan Freyn an einer Analyse eines aus seiner Sicht besonders zeitgenössischen Phänomens – dem „digitalen linken Spießer“: „Der neue linke Spießer betrachtet Gegenwart und Vergangenheit mit puritanischem und polizeilichem Blick und genießt es, unablässig den Wuchs der Diskurshecken zu prüfen, mit der Gartenschere in der Hand. […] Die linken Spießer begegnen allen unsensibel scherzenden oder gar andersdenkenden Zeitgenossen mit offener Verachtung, beweisen aber eine hohe Sensibilität, sobald man ihre eigene progressive Rolle in Zweifel zieht“, so die Charakterisierung Freyns. Er wirft ihnen vor, die Leistungen historischer Figuren reduktionistisch abzuqualifizieren und somit deren Ambivalenzen einfach beiseite zu wischen. Diese lägen darin, dass z.B. „[...] Hume, Kant oder Hegel zweifelsfrei rassistisch oder sexistisch schrieben und trotzdem ein unverzichtbarer Teil der europäischen Geistestradition sind, welche die Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, die Erklärung der Menschenrechte oder die gesetzliche Gleichberechtigung der Geschlechter hervorbracht hat.“ Ein weitere problematische Selbsteinschätzung jener SpießerInnen bestehe in ihrer Annahme, „widerständig“ und „‘alternativ‘“ zu sein, obwohl sie längst einem kulturell tonangebenden Milieu angehörten. „Eine unerlässliche Voraussetzung von Toleranz – und dieser Satz steht fest – liegt im ehrlichen Selbsteingeständnis von eigener Macht, auch diskursiver Macht (zum Beispiel an den Universitäten). Nur die, die wissen, dass sie über Macht verfügen, können sich überhaupt die Frage stellen, ob sie andere tolerieren, das heißt: aushalten, erdulden möchten – oder eben nicht.“ Jener Mangel an Bewusstsein gegenüber der eigenen Machtfülle sei hoch problematisch, so Freyn. Der Autor geißelt darüber hinaus die mangelnde Sensibilität für ökonomische Verhältnisse und Klassenfragen, welche für die neuen linken SpießerInnen ebenfalls typisch sei. Er schreibt: „Dass heute die AfD bei manchen Wahlen mehr Arbeiter-Stimmen erhält als jede andere Partei, ist in jedem Fall auch ein trauriges Zeugnis für die naserümpfende, spießig gewordene Linke, die in ihren schlechtesten Momenten zugleich den Eindruck erweckt, einen Klassenkampf ‚von oben‘ zu betreiben: eine Rebellion der tadellosen Vier-Zimmer-Altbau-Bourgeoisie gegen das schrecklich vulgäre, unaufgeklärte und politisch unkorrekte Proletariat. Solange die Linke das nicht begreift, werden sich ihre politischen Gegner die Hände reiben.“

In weiteren Artikeln geht es um das Verhältnis von Donald Trump zur Bildenden Kunst und Popmusik, über "Zombie Figuration“ und über den Abstimmungsprozess für das "Jugendwort des Jahres".

Lesen Sie hier die komplette Presseschau von Johannes Bendzulla:

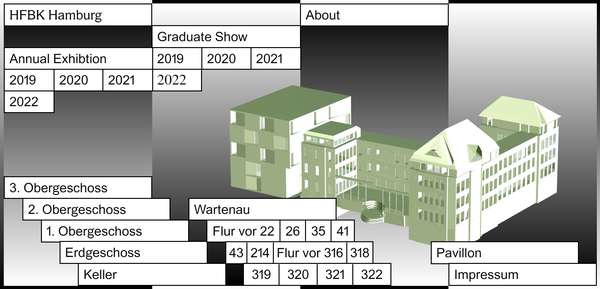

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

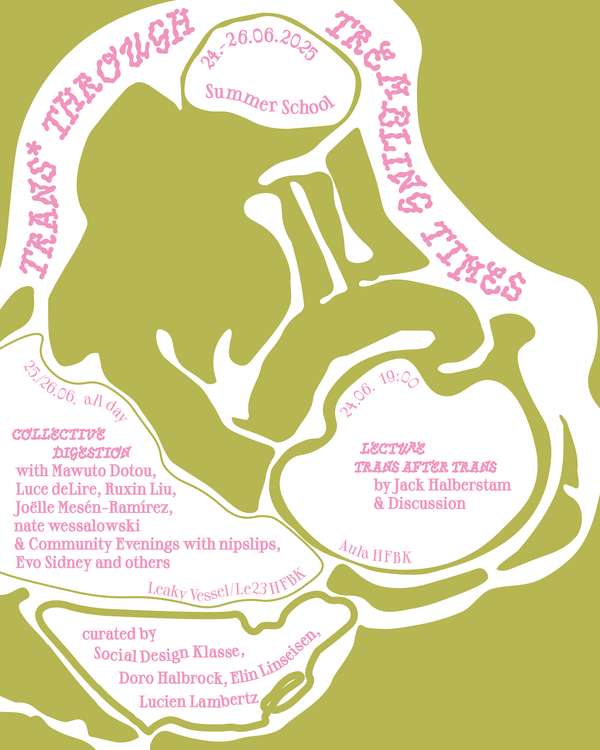

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

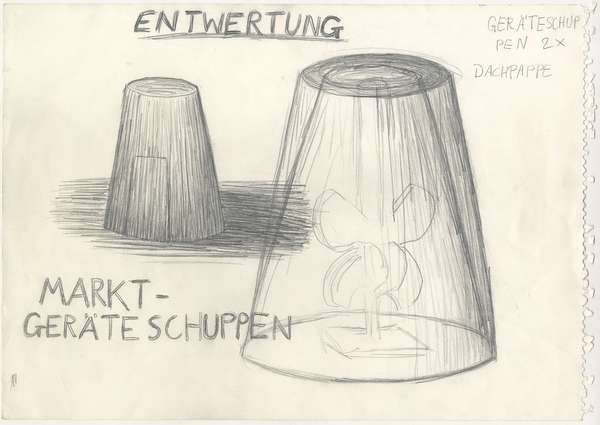

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

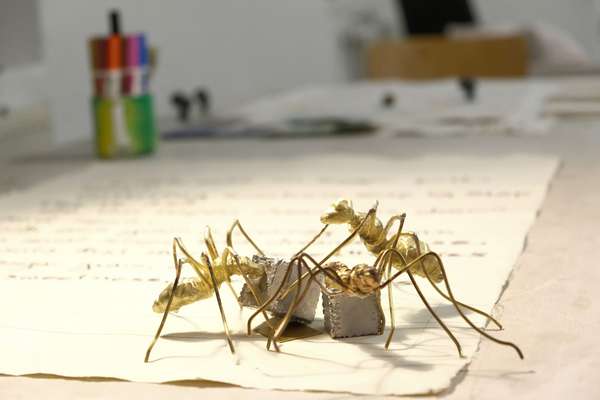

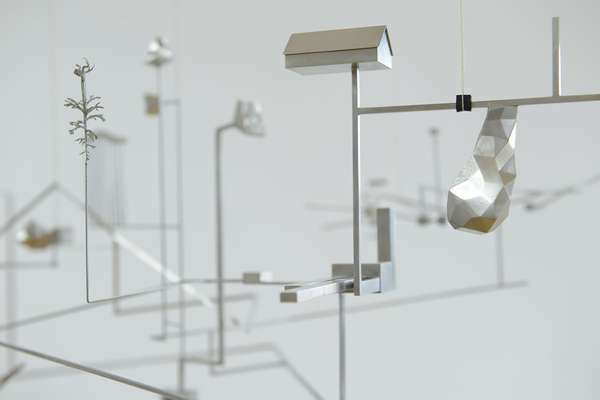

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

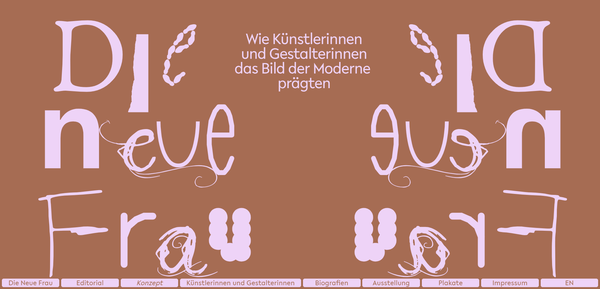

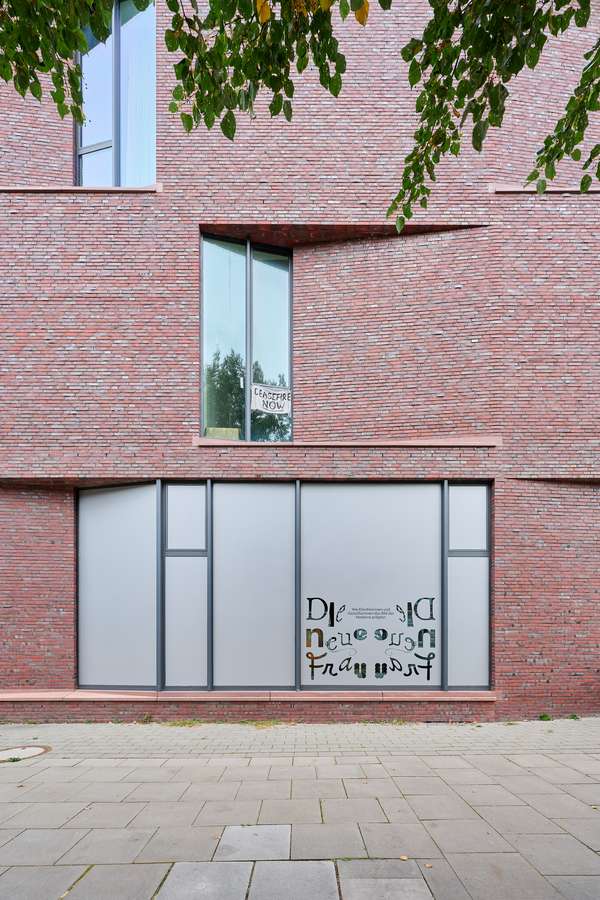

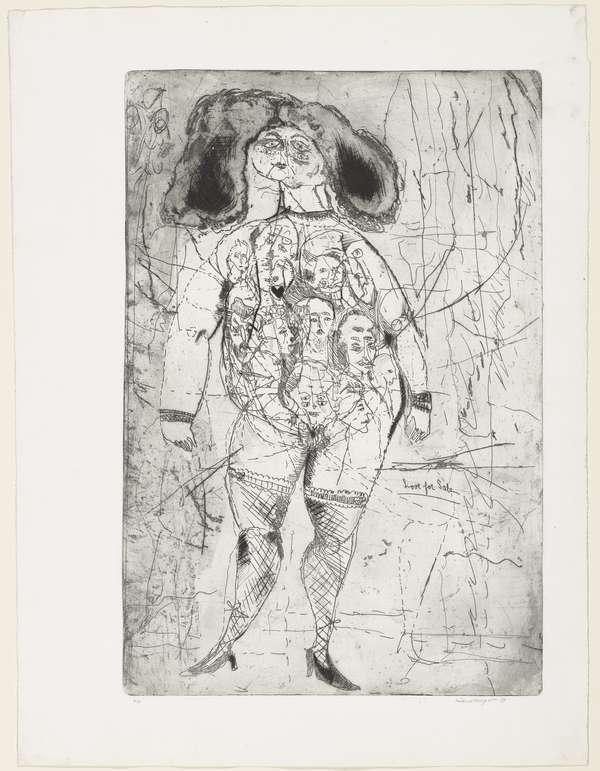

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

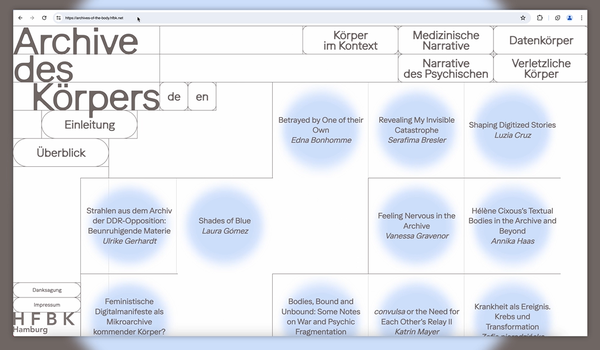

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

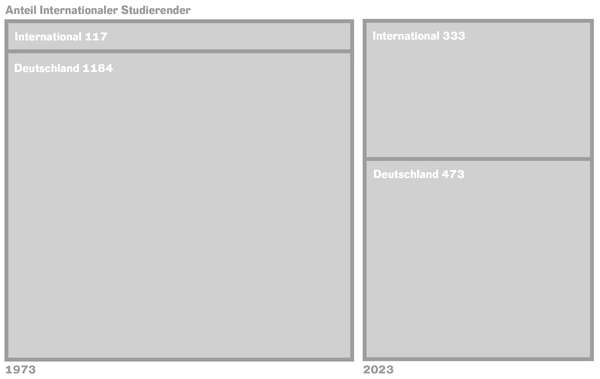

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

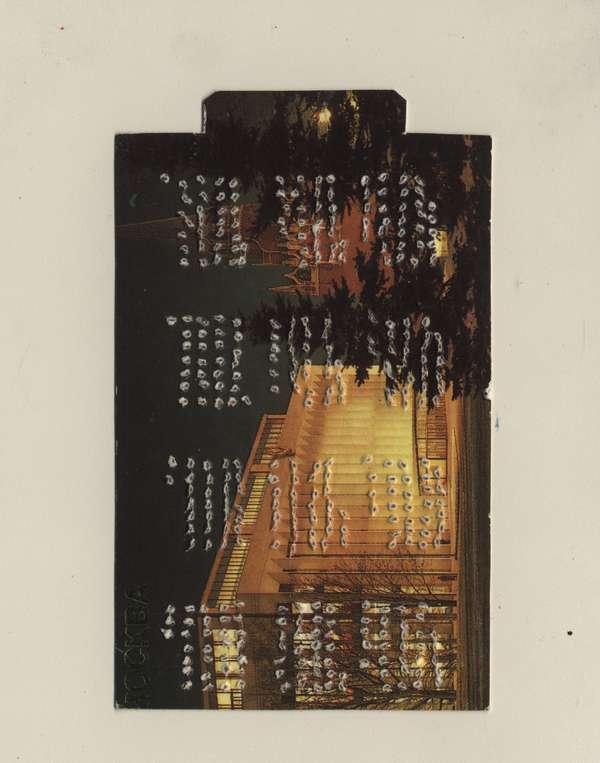

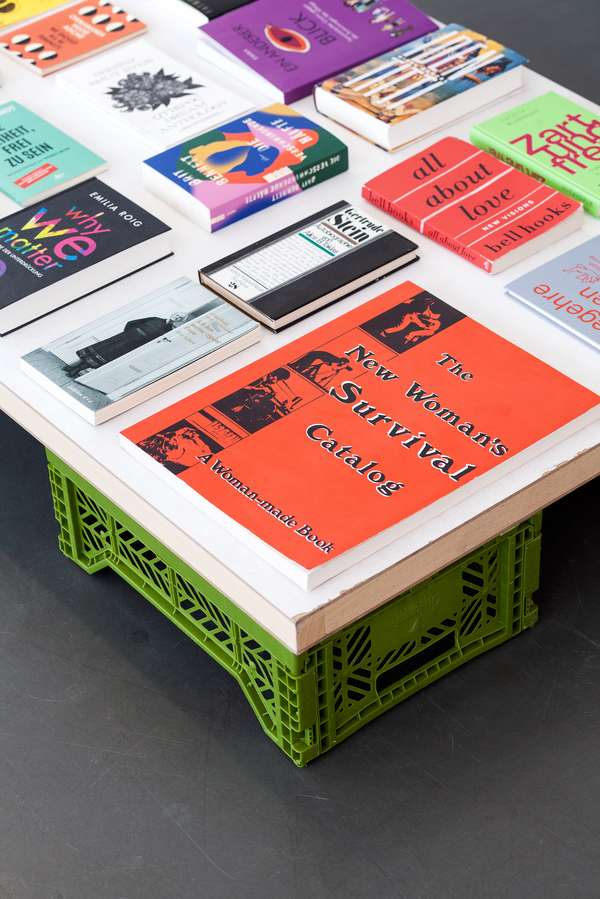

Extended Libraries

Extended Libraries

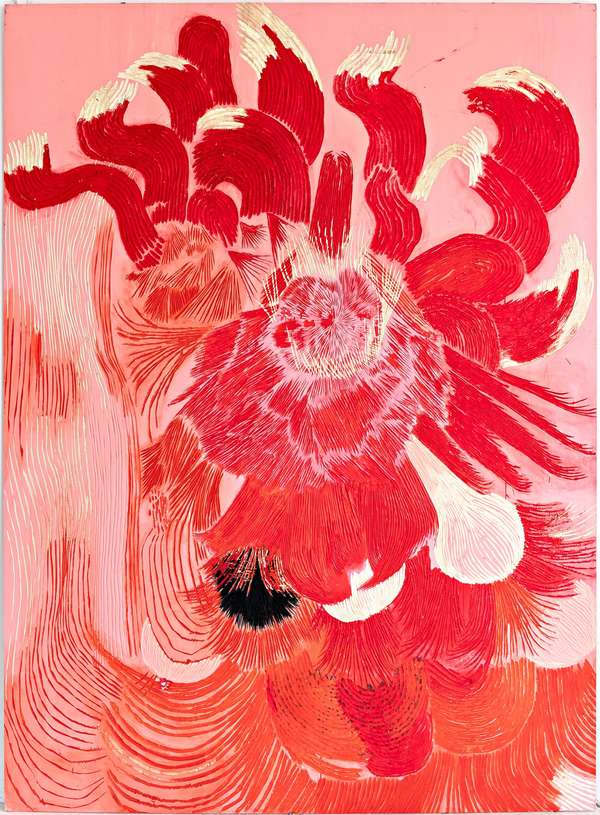

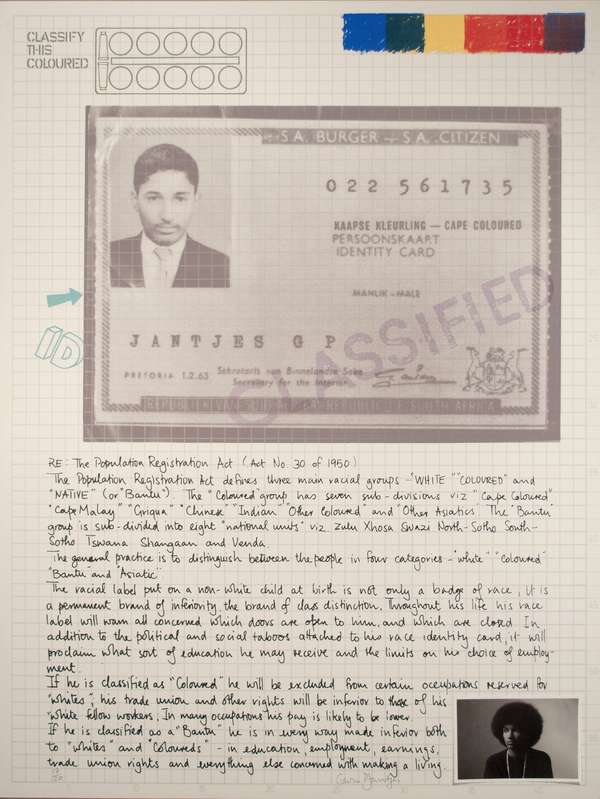

And Still I Rise

And Still I Rise

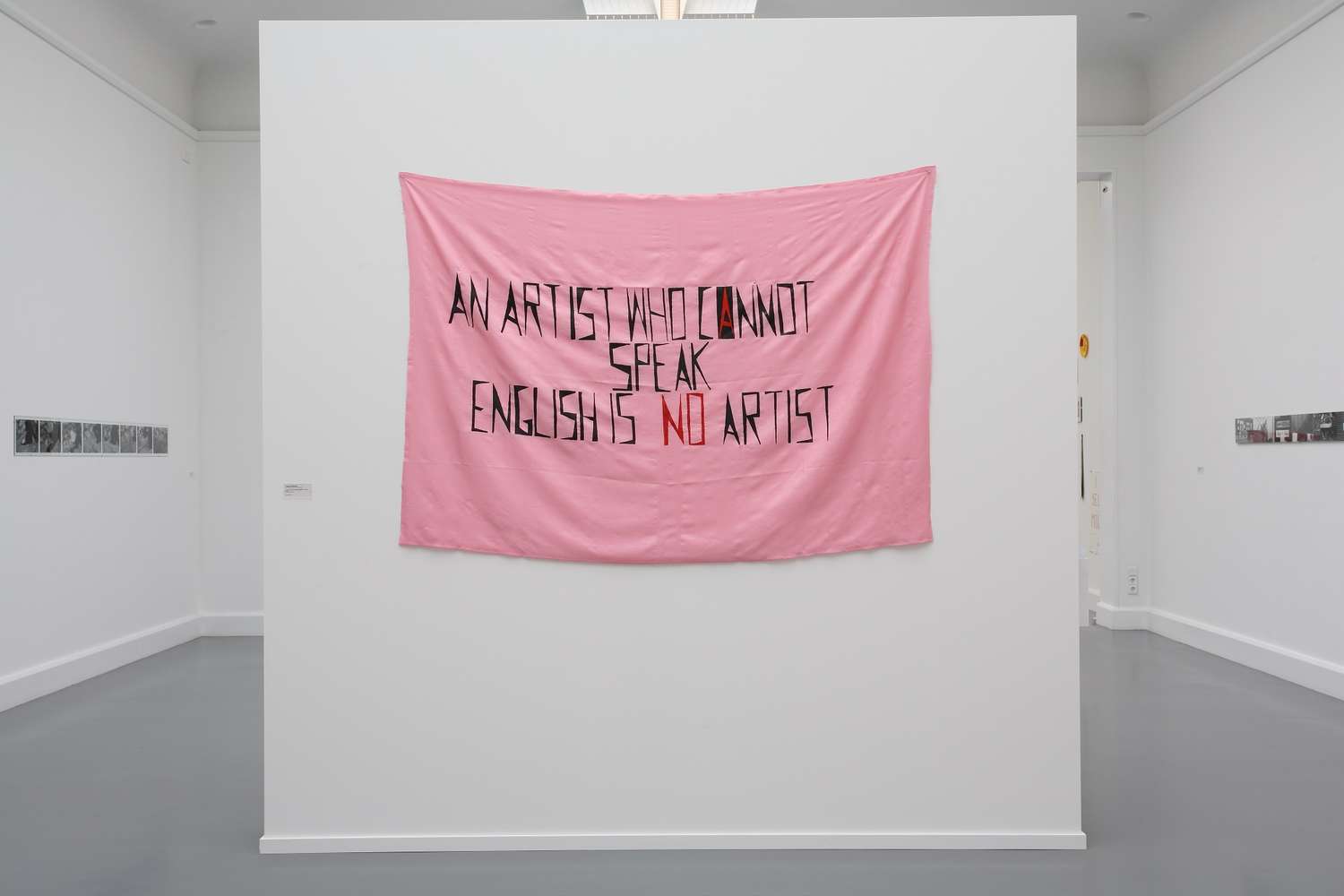

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

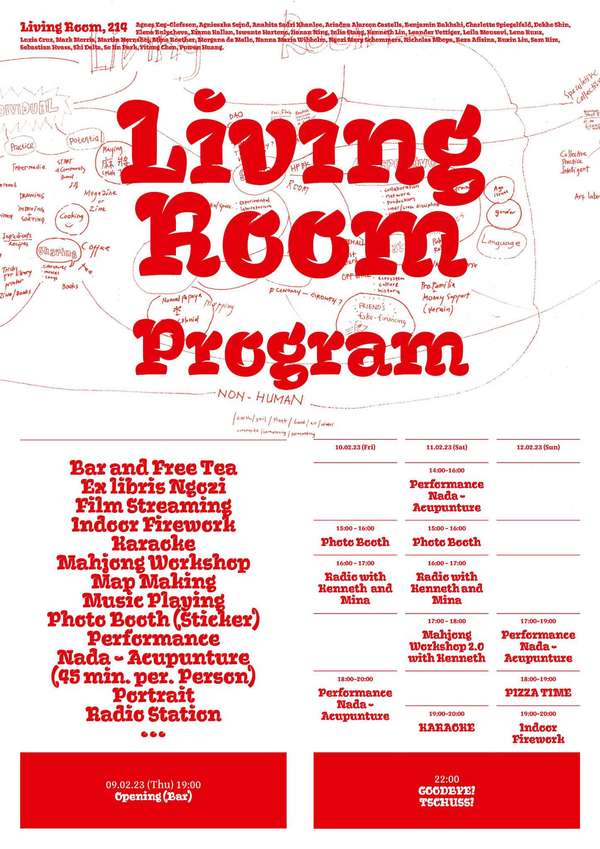

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

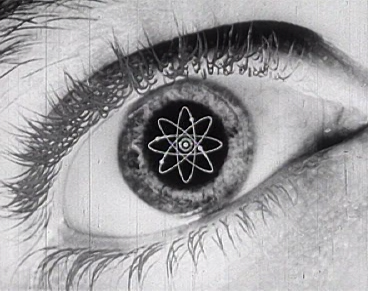

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

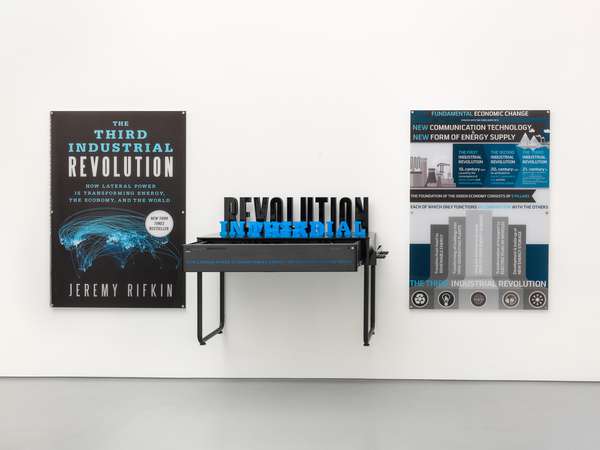

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

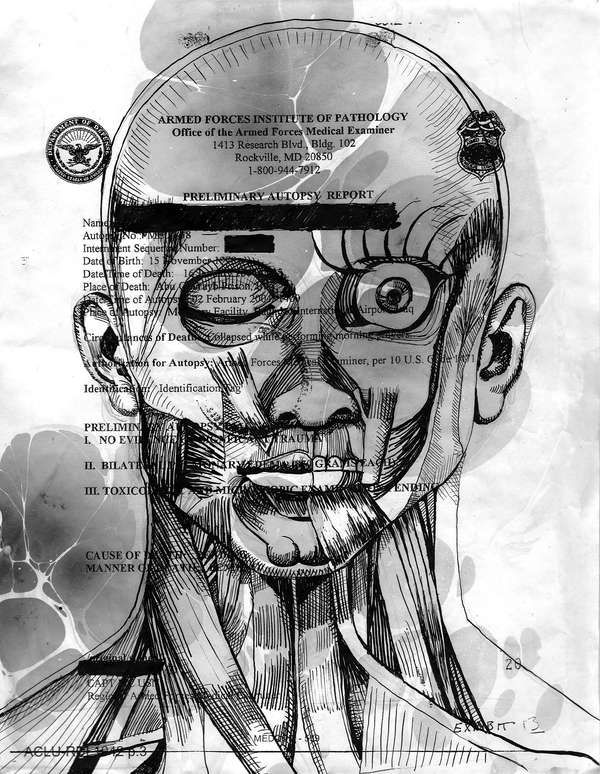

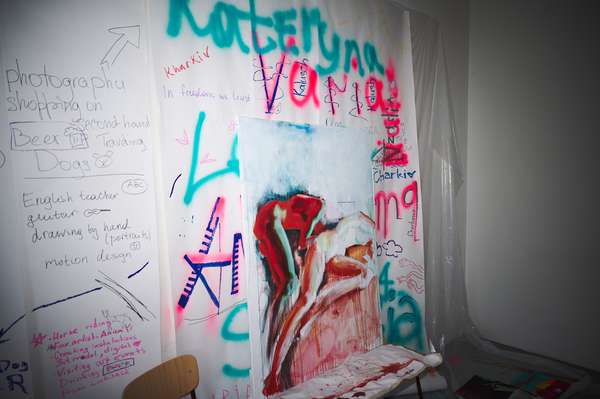

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

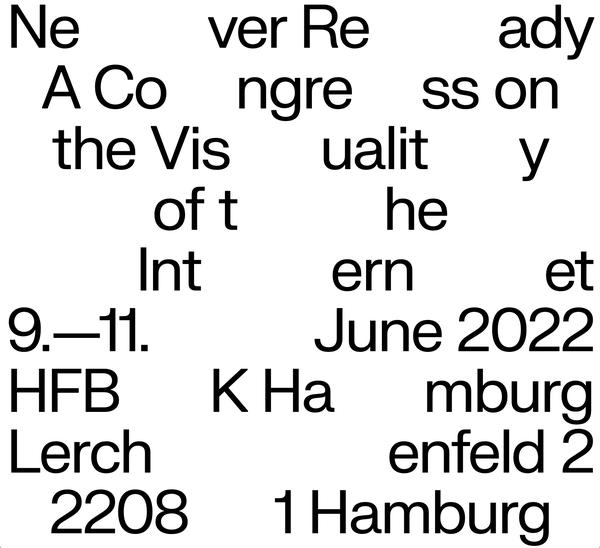

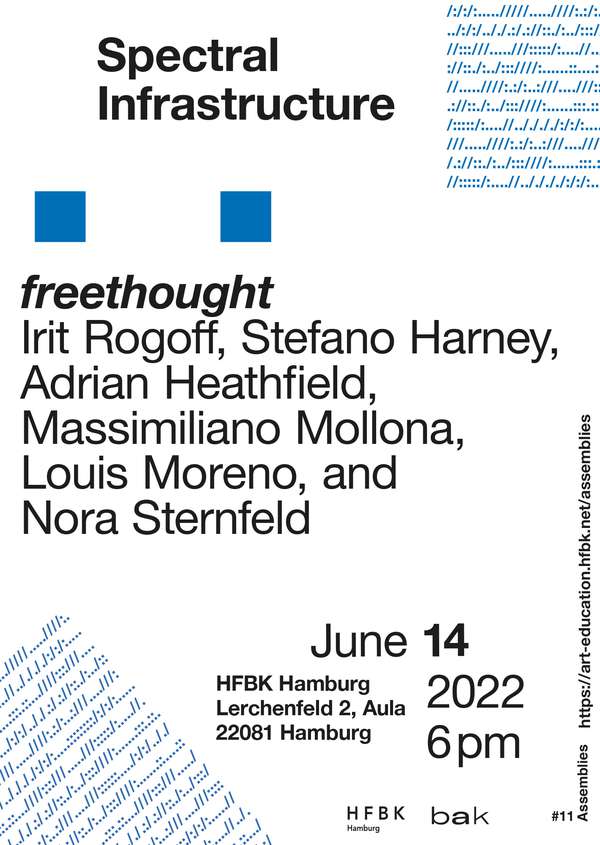

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

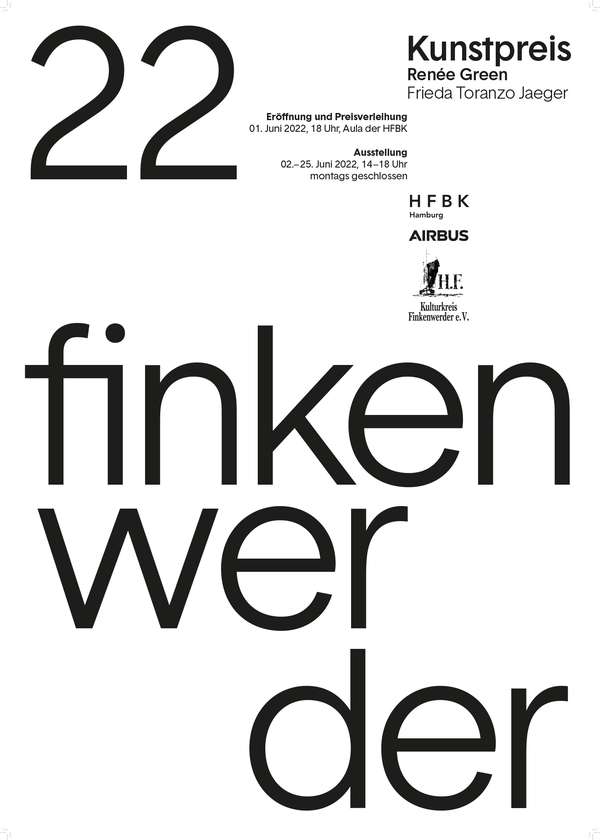

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

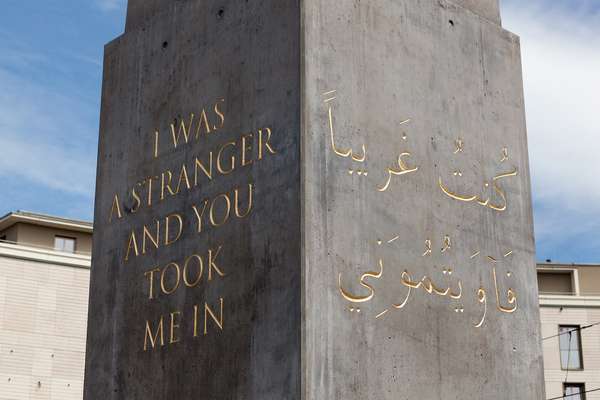

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

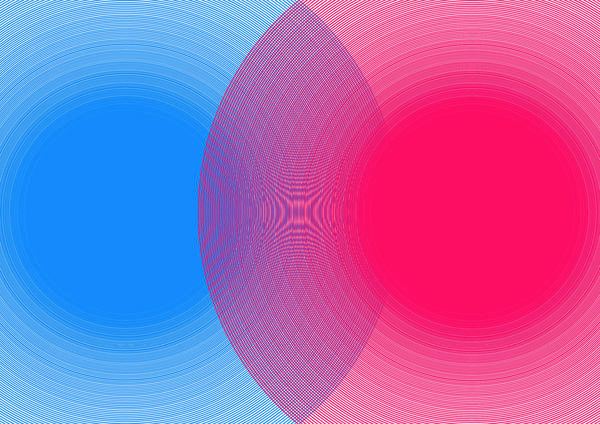

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

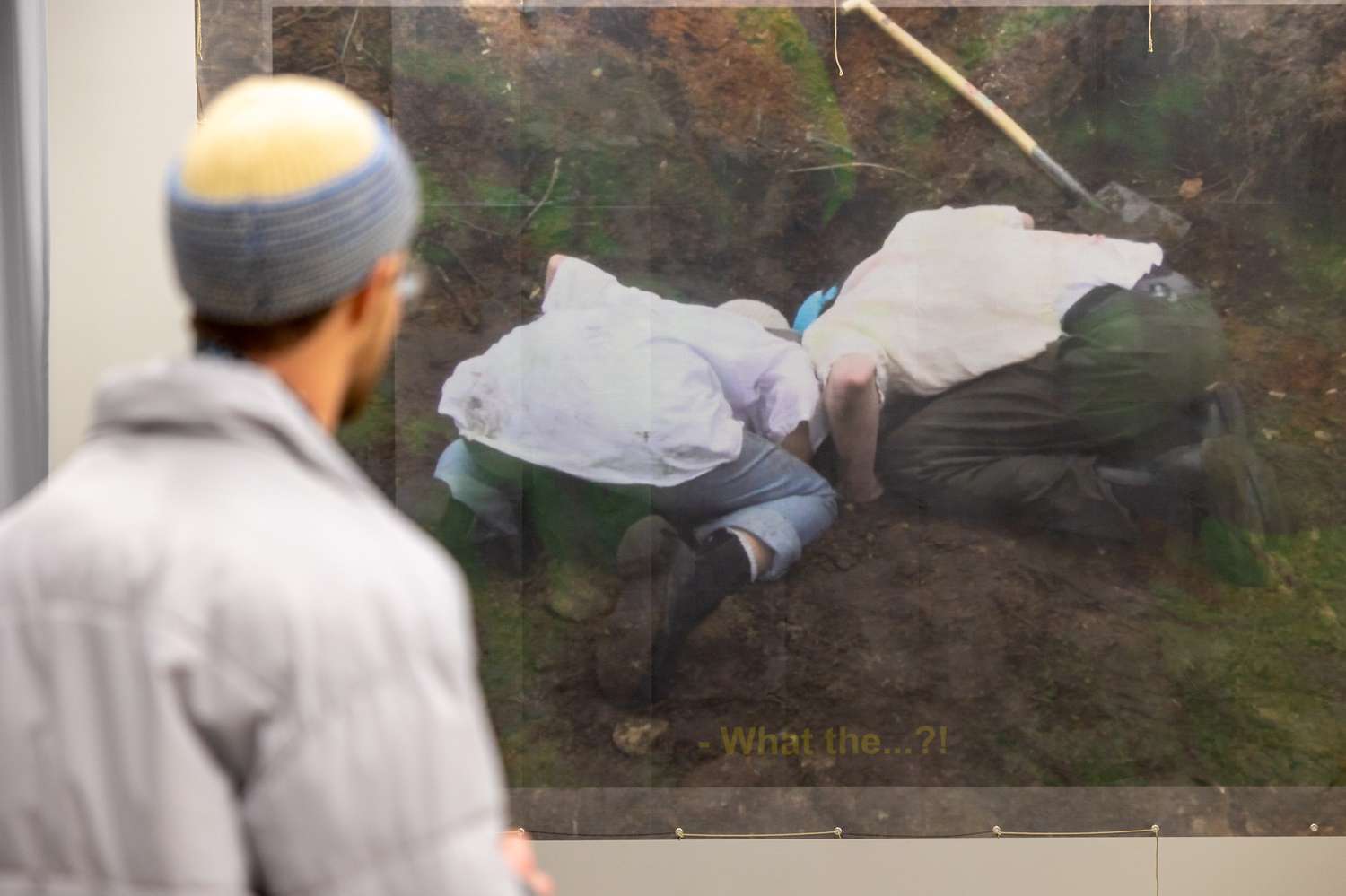

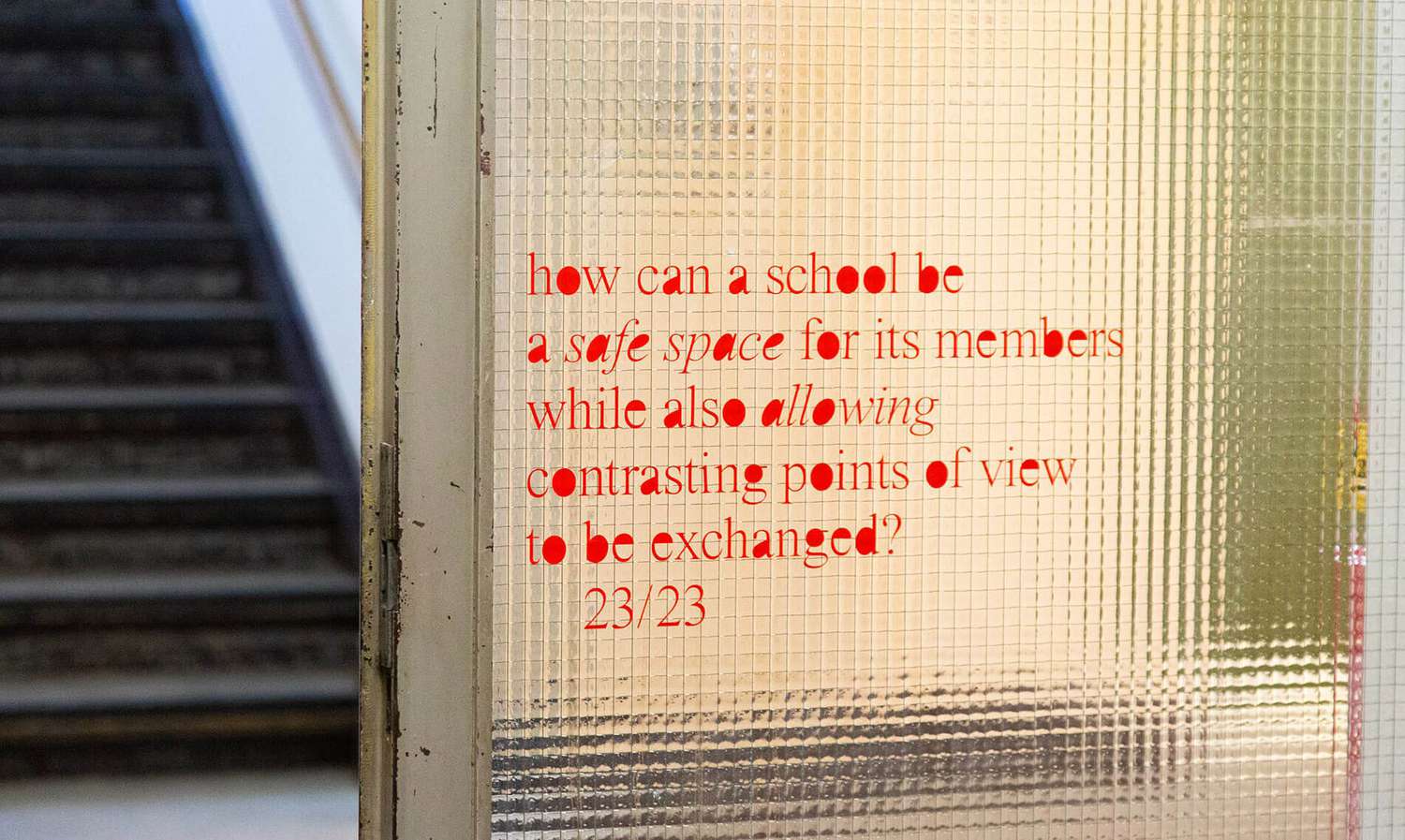

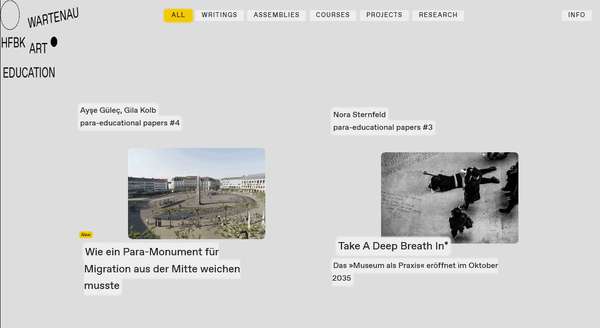

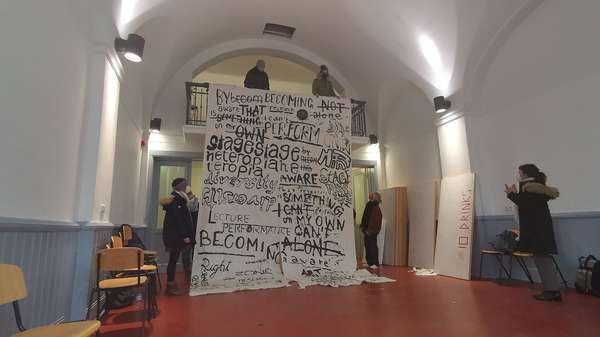

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

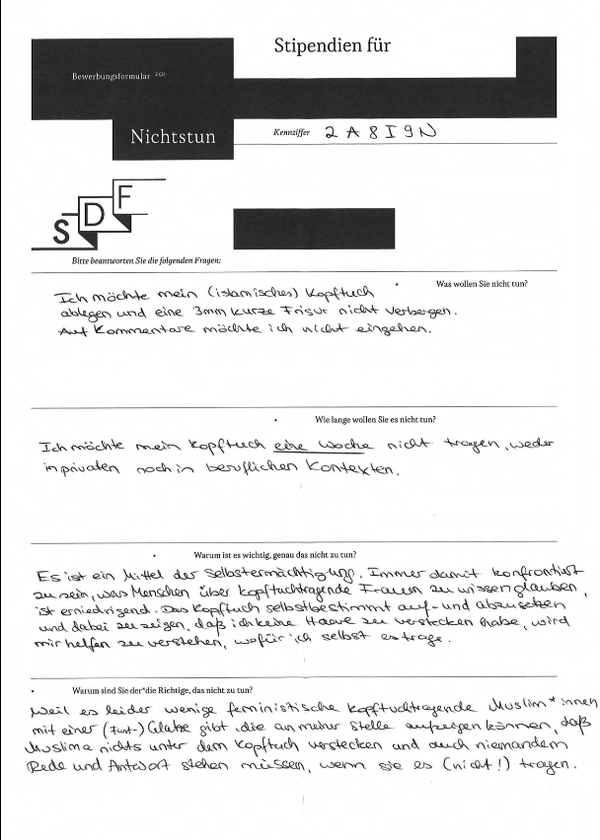

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

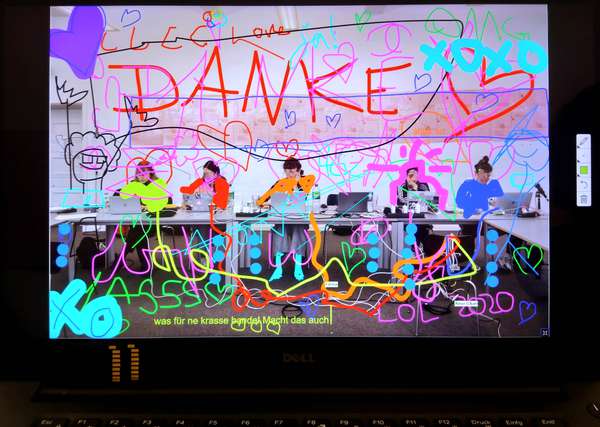

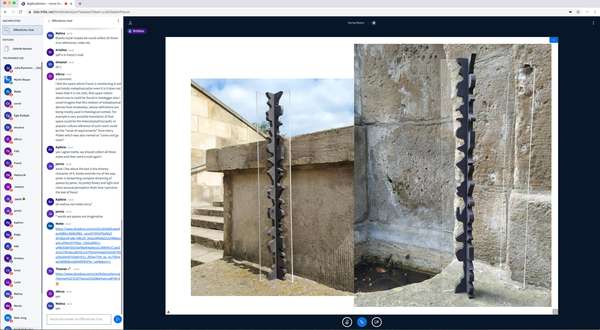

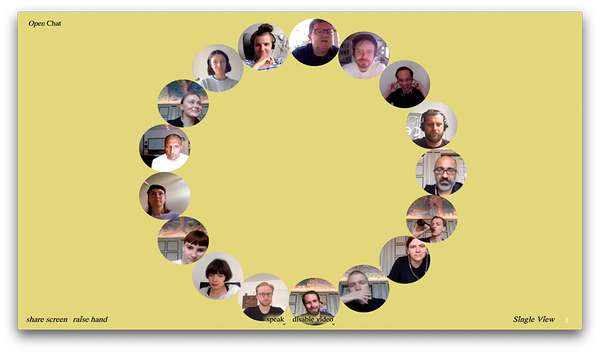

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

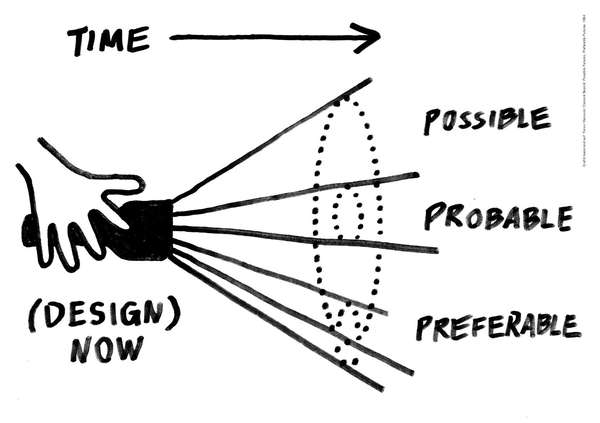

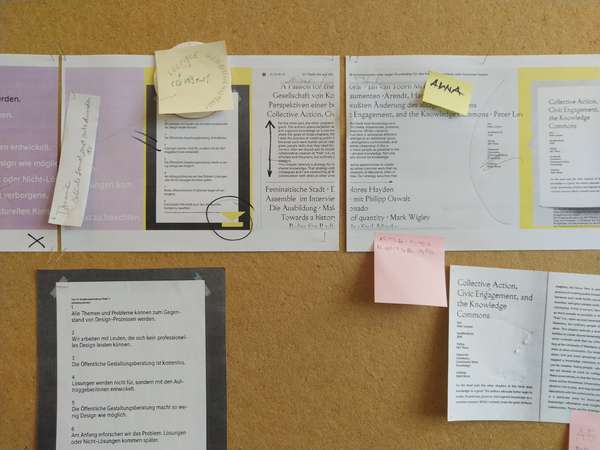

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?