Le Monde Problématique vom 20. Juli 2020

Vor knapp zwei Wochen wurde auf der Homepage des Magazins Haper‘s ein offener Brief mit dem Titel „A Letter on Justice and Open Debate“ veröffentlicht, welcher von knapp 150 zum Teil recht prominenten AutorInnen und AkademikerInnen unterschrieben wurde. Die UnterzeichnerInnen beklagen eine zunehmende Intoleranz in gesellschaftlichen Debatten, welche die Meinungsfreiheit einschränke und den demokratischen Diskurs schwäche: „The free exchange of information and ideas, the lifeblood of a liberal society, is daily becoming more constricted. While we have come to expect this on the radical right, censoriousness is also spreading more widely in our culture: an intolerance of opposing views, a vogue for public shaming and ostracism, and the tendency to dissolve complex policy issues in a blinding moral certainty. […] The restriction of debate, whether by a repressive government or an intolerant society, invariably hurts those who lack power and makes everyone less capable of democratic participation.“ Sie richten sich mit ihrem Text implizit gegen die sogenannte „Cancel Culture“: „The way to defeat bad ideas is by exposure, argument, and persuasion, not by trying to silence or wish them away.“

Eine exemplarische Gegenrede zum Haper‘s-Statement stellt Jeff Yangs Kommentar auf cnn.com dar. Viele der UnterzeichnerInnen seien bekannt für ihre diskriminierenden Ansichten; sie seien zum großen Teil höchst privilegiert und verfügten über eine hohe Diskursmacht, würden sich nun aber als Opfer stilisieren. Die vielversprechenden Kämpfe um Gerechtigkeit in diesen Tagen würden langsam größere gesellschaftliche Unterstützung erlangen; die UnterzeichnerInnen sollten denjenigen, die um sie kämpften, nicht ihre Stimme nehmen, so Yang.

In der Süddeutschen Zeitung ruft Jens-Christian Rabe alle Seiten zur Mäßigung auf: „Unter den 153, teilweise weltberühmten, Intellektuellen, die im amerikanischen Magazin Harper's gemeinsam den neuen intoleranten linken Moralismus beklagen, dürften nicht wenige Lehrer oder sogar Eltern derer sein, die der "Cancel Culture" zugerechnet werden. Die also nicht mehr diskutieren wollen mit denen, die ihnen nicht passen, sondern bloß noch ihre Entlassung erzwingen. Aber nicht nur, weil sich beide Seiten so nah sind, wünschte man sich endlich etwas mehr Besonnenheit. Es gibt ja mit der erstarkenden Rechten auch noch andere, womöglich sogar gefährlichere Gegner.“ Beiden sei gemeinsam, dass sie Rechenschaft von den Mächtigen einfordern würden, wie der britische Sänger und Songwriter Billy Bragg in einem Beitrag für den Guardian herausgestellt habe, so Rabe. „Bliebe nur ein kleines Problem: Die verflixte Pflicht zur Rechenschaft der Macht akzeptiert nur, wer sich selbst auch als mächtig wahrnimmt. Das scheint bei Weiss, Lilla und Co. [UnterzeichnerInnen des offenen Briefes, Anm.d.V.) aber keineswegs der Fall zu sein. Im Gegenteil, es wirkt, als ob sie sich trotz ihres Erfolgs und Einflusses selbst als Außenseiter sehen.“

Einen kritischen Blick auf das sogenannte „unconscious bias training“ wirft Kenan Malik in seinem Beitrag für den Guardian, welcher in deutscher Übersetzung auch beim Freitag erschienen ist. Es gehe darum, sich seiner unbewusste Vorurteile gewahr zu werden, um sie dann bearbeiten zu können, so der Grundgedanke dieses Trainings. Das größte Problem dieses Ansatzes sei die „[...] Verlagerung des Fokus weg von gesellschaftlichen Veränderungen hin zu individueller Therapie. Es stellt sich zwar niemand hin und sagt: ‚Wir wollen die Gesellschaft nicht verändern‘, aber durch die Fokussierung auf Critical Whiteness und Individualpsychologie wird die Bedeutung von Gesetzen und gesellschaftlichen Strukturen zugunsten unbewusster Gedanken abgewertet“, so die Auffassung des Autors. „Der therapeutische Ansatz macht Rassismus, wie [der Autor] Sivanandan [bereits vor 30 Jahren] treffend vorhergesehen hat, zu ‚einer Kombination aus Geisteskrankheit, Erbsünde und biologischem Determinismus‘, ‚zu einer >Essenz<, die die Geschichte in der weißen Psyche abgelagert hat‘. Da es ‚kein Entrinnen‘ gibt – alle Weißen sind rassistisch, bewusst oder unbewusst – ist diese Perspektive pessimistisch und polarisierend zugleich.“ Zwar sei es wichtig, die eigenen Bezugsrahmen und Vorurteile regelmäßig zu hinterfragen, dennoch sei Diskriminierung vor allem das Ergebnis struktureller Probleme und konkreter politischer Entscheidungen, so der Autor.

Eine Malerei des Künstlers Georg Herold, welches seit Mai in der Sammlungspräsentation des Städel Museums in Frankfurt zu sehen ist, löste vor einigen Wochen eine noch immer andauernde öffentliche Diskussion aus. Ausgangspunkt war ein Instagram-Post der Kritikerin Luisa Del Prete, in welchem sie das Kuratorium des Museums scharf kritisierte. Das Bild sei offen rassistisch und die Kontextualisierung, also der Begleittext, völlig unzureichend. In einem ausführlichen Beitrag für das Online-Magazin Passe-Avant.net kritisieren die AutorInnen Luisa Del Prete, Naomi Rado und Demba Sanoh (mit O-Tönen von James Gregory Atkinson, Nicholas Grafia und Geneviève Lassey) den strukturellen Rassismus, welcher in den Handlungen und Äußerungen des Städels und dessen RepräsentantInnen zum Ausdruck komme. Sich auf das Konzept der Kunstfreiheit zu berufen, sei illegitim, so die AutorInnen: „[…] deshalb verkennt jeder Kommentar, der die Handhabe des Städel mit diesem komplexen Thema unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit legitimiert, die Tragödie der fehlenden Repräsentation von BIPoC (Black, Indigenous, and People of Colour) in öffentlichen, deutschen Einrichtungen und Diskursen. Denn Rassismus beginnt nicht erst, wenn BIPoC in Polizeihand und -gewahrsam zu Tode kommen oder Nazis gezielte Anschläge auf migrantische Geschäfte in deutschen Städten verüben. Rassismus ist auch, wenn öffentliche Institutionen ihre real bestehende Wirkmächtigkeit nicht dazu nutzen, auf Diskriminierung hinzuweisen. Auch in der vermeintlich apolitischen Verweigerung, sich zu gesellschaftlichen Missständen gerade nicht zu äußern, vollzieht sich ein Akt der Gewalt. Mit einem Slogan der Black Lives Matter-Bewegung gesprochen: ‚To be silent is to be taking the side of the oppressor!‘.“ Die möglicherweise antirassistische Intention des Künstlers sei irrelevant; die Darstellung werde dadurch nicht weniger rassistisch oder verletzend.

Die AutorInnen verzichten wohl auch deshalb auf eine Abbildung des Werkes und greifen in ihrer Einleitung statt dessen auf eine sprachliche Umschreibung zurück. Ihre Aufforderung zum Ende des Artikels ist eindeutig: „Das Städel Museum sollte den aktuellen Diskurs als Chance sehen, den Dialog suchen, Kritik annehmen und das Bild von Herold abhängen. Ansonsten verspielt man jedwede Glaubwürdigkeit.“ Es empfiehlt sich, den ganzen Artikel zu lesen; die Argumentation ist zu umfangreich, um sie hier erschöpfend vorstellen zu können.

Anfang Juni wurde in der britischen Stadt Bristol eine Skulptur des Sklavenhändlers Edward Colston von Protestierenden von ihrem Sockel gestoßen und im Hafen der Stadt versenkt. Vergangene Woche stellte dann der Künstler Marc Quinn ohne Genehmigung der Stadt ein Abbild der Black Lives Matter-Aktivistin Jen Reid an deren Stelle; bereits nach einem Tag wurde die Arbeit wieder entfernt. In einem Kommentar für The Art Newspaper kritisiert der britische Künstler Thomas J. Price die Aktion Quinns mit deutlichen Worten: sie sei ein Musterbeispiel für die Selbstverständlichkeit, mit der weiße männliche Künstler sich ihrer Privilegien bedienen würden. Er schreibt: „In my experience, Black artists are frequently only accepted when talking about race. Whereas, white male artists have often been afforded the freedom to explore whatever subject matter they want. So, it is even more disappointing to see issues pertaining to race claimed by white artists. Instead, I think it would be more useful if white artists confronted ‚whiteness‘ as opposed to using the lack of Black representation in art to find relevance for themselves.“

Die künstlerische Geste Quinns sei kein echte Unterstützung im Kampf gegen Diskrimierung, so der Autor: „As I’ve said before for a white artist to suddenly capitalise on the experiences of Black pain, by putting themselves forward to replace the statutes of white slave owners seems like a clear example of a saviour complex and cannot be the precedent that is set for genuine allyship.“ Echte Unterstützung hätte darin bestehen können, einer / einem jungen, lokalen, Schwarzen KünstlerIn die eigenen finanziellen und logistischen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, so Price.

In weiteren Artikeln geht es um die Situation des Theaters und um Techno & Corona.

Hier geht es zum vollständigen Artikel von Johannes Bendzulla:

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

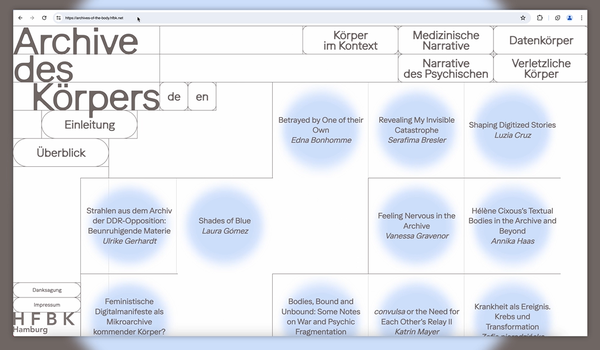

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?