Le Monde Problématique: Debattenrundschau vom 20. Januar

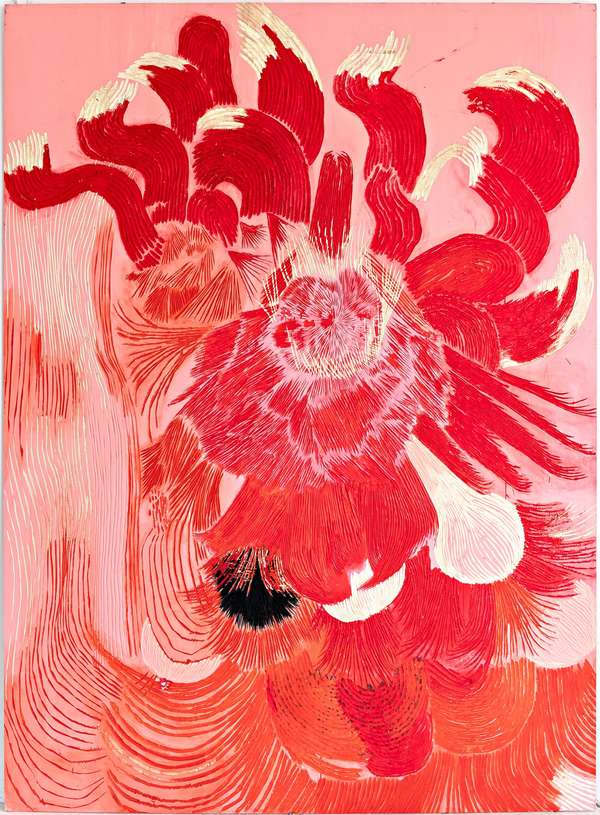

Wie Antidiskriminierungsbemühungen im Kunstbetrieb zu neuen Formen von Diskriminierung führen können, versucht Larissa Kikol in der Zeit zu erörtern. Als ein konkretes Beispiel dienen ihr die Erfahrungen der Künstlerin Burcu Bilgic. Diese sei „[…] zu einer Ausstellung eingeladen [worden], in der ausschließlich Werke von immigrierten Frauen aus benachteiligten Ländern gezeigt werden sollten. ‚Der Kurator kannte meine Arbeit überhaupt nicht‘, erzählt Bilgic, ‚er wählte mich nur aus, weil ich eine Frau und Türkin bin.‘ […] Immer wieder stößt Bilgic auf Kuratoren, für die vor allem die Identität der Künstler zählt. ‚Viele erwarten von mir, dass ich eine gewisse türkische Realität dokumentiere.‘ Hingegen sei eine Malerei, ob abstrakt oder surreal, die sich von allen Herkunftsfragen löst, nicht gefragt. ‚Für mich aber bedeutet künstlerische Freiheit, dass ich als Türkin keine politische Kunst machen muss!‘, erklärt Bilgic, die Landschafts- und Architekturszenerien entwirft.“

Das „Hinterfragen“ bzw das „Aufbrechen von Normen“ ist in der zeitgenössischen Kunst ein klassischer Topos. Müsste man sich darauf einigen, was die Hauptaufgaben von Gegenwartskunst sein sollten, so wäre jener sicher ganz oben auf der Liste zu finden. Entsprechend interessant ist in diesem Kontext ein Artikel zur schwedischen „Normkritik“, welchen Thomas Steinfeld für die Süddeutsche Zeitung verfasst hat. In vielen staatlichen und auch privaten Institutionen werde Normkritik angewandt, um diskriminierende und ausschließende Strukturen zu identifizieren und diese in einem weiteren Schritt inklusiver zu gestalten, so der Autor. Er belegt dies mit einigen Beispielen aus dem schulischen und künstlerischen Bereich. Die theoretischen Grundlagen dieser Praxis sieht Steinfeld bei Michel Foucault, Judith Butler und der „Queer Theory“, vertreten vor allem von Eve Kosofsky Sedgwick. Der Autor kritisiert an der Normkritik vor allem deren Blindheit gegenüber ihrer eigenen Ambivalenzen: „Von einer rechtsphilosophischen Tradition im Umgang mit Normen, von der Dialektik zwischen Norm und Ausnahme etwa, will man in Schweden offenbar nichts wissen. […] Auch dabei fragt es sich, ob es denn möglich sei, zwischen ‚ausgrenzenden‘ und ‚inkludierenden‘ Normen zu unterschieden, da Normen in der Regel beides sind: einschließend und ausschließend, trennend und einend zugleich.“ So werde die Normkritik selbst zur Norm, so die Warnung des Verfassers: „Die Normkritik hat die Macht und setzt die Norm - die nun wiederum nicht kritisiert werden soll. Eine solche Normkritik kann also letztlich nur eine Aufforderung zur ‚Jagd‘ sein: Fort mit allem, fordert sie, was eine Norm im verpönten Sinn verkörpert, und das heißt: etwas anderes als ‚unsere‘ Norm. Unter dem Vorwand der Humanität wird also das Gegenteil des Beanspruchten durchgesetzt: nicht nur das Aussortieren des Abweichenden, sondern auch die Banalisierung des Komplexen.“

Was „woke“ Sein bedeutet, was die Gefahren dieser Haltung seien und warum deren konservative Gegenspieler es sich zu einfach machten, darüber hat Simon M. Ingold einen Text für die NZZ geschrieben. Als „woke“ würden sich Anhänger einer neuen, gesteigerten Form der Political Correctness bezeichnen: „[…] eine von «awake» abgeleitete Wortkreation, die eine höhere Form von Bewusstsein in Bezug auf den prekären Zustand der Welt unterstellt.“ Ingold umschreibt die Konsequenzen für den öffentlichen Diskurs mit dramatischen Worten: „Die geballte anonyme Mehrheit, angeführt von Influencern und der Twitterati-Klasse, hat das erste und letzte Wort und verschiebt laufend den Rahmen dessen, was in ihre binäre Weltsicht passt. Wer es wagt, dem moralischen Konsens zu widersprechen, wird zum Paria erklärt. Die etablierten Medien tragen diesen Zustand im Wesentlichen mit, indem sie die Denkschablonen übernehmen. In diesem verhärteten Umfeld, das keine Zwischentöne und keine Ironie kennt, regiert die Willkür.“ Es folgen weitere, aus der Sicht des Autors problematische, Konsequenzen von Wokeness. Sie sei auch ein Symptom einer „Reputationsökonomie“, deren Kennzeichen es sei „[…] das eigene Image – gemessen an Likes, Mentions und sonstigen Formen digitaler und sozialer Anerkennung – um jeden Preis zu maximieren.“ Der Autor kritisiert allerdings auch manche Argumente der Wokeness-Kritiker als Scheinargumente. „Die Frage nach den wirklichen Motiven der Wokeness-Gegner muss deshalb erlaubt sein: Geht es ihnen um eine Versachlichung der Debatte oder letztlich eben doch nur um den Erhalt des Status quo?“ Er plädiert für eine Debattenkultur „[…] jenseits von vorsätzlicher Ignoranz, Respektlosigkeit und oberflächlicher Etikettierung […]: einen unvoreingenommenen, sachbezogenen Diskurs, in dem das bessere Argument neidlos gewinnt.“ Da könnte sich der Herr auch mal an die eigene Nase fassen …

Alice Hasters hat für den Deutschlandfunk eine Art Einführung in das Problem des strukturellen Rassismus verfasst. Dabei greift die Autorin des Buches „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen. Aber wissen sollten.“ auf zahlreiche persönliche Erlebnisse zurück, welche von ihr exemplarisch analysiert werden. In der Einleitung ihres Beitrags schreibt sie: „Weiße sind es, die von der Konstruktion der Rassifizierung bis heute profitieren. Und sie waren es auch, die sich das alles ausgedacht haben. Doch ein Gespräch darüber zu führen, ist ihnen oft so unangenehm, dass sie unterschiedlichste Methoden anwenden, um es zu umgehen: zum Beispiel mit dem Verweis auf ein anderes Problem, mit einem emotionalen Ausbruch oder schlicht mit Ignoranz. Was machen solche Reaktionen mit denen, die von Rassismus betroffen sind? Und wie schafft man es, darüber hinwegzukommen?“

In seinem aktuellen Beitrag für Halle4, dem Online-Magazin des Hamburger Ausstellungshauses Deichtorhallen, beschäftigt sich Wolfgang Ullrich mit der aus seiner Sicht zunehmenden Verwischung zwischen high und low im Kunstbetrieb. Das breite, nichtprofessionelle Publikum habe durch die Sozialen Medien eine immer stärkere Stimme, welche innerhalb des Betriebs zunehmend ernst genommen werde. Followerzahlen seinen zu einer neuen, legitimen Währung geworden, so Ullrich, und verweist auf Künstler wie Banksy und KAWS, die online über eine riesige, globale Fan-Gemeinde verfügten: „In den Sozialen Medien werden neue Hierarchien etabliert, neue Sichtweisen und Kriterien eingeübt – und wandern schließlich über sie hinaus in die etablierten Institutionen des Kunstbetriebs.“ Die Kunstwelt könnte sich in Zukunft strukturell dem Literaturbetrieb annähern, so eine These Ullrichs: „[…] Bekanntlich beschädigt es die Hochliteratur ja auch nicht, dass sie in denselben Buchhandlungen verkauft wird wie triviale, kitschige und reißerische Bücher.“

Johannes Bendzulla

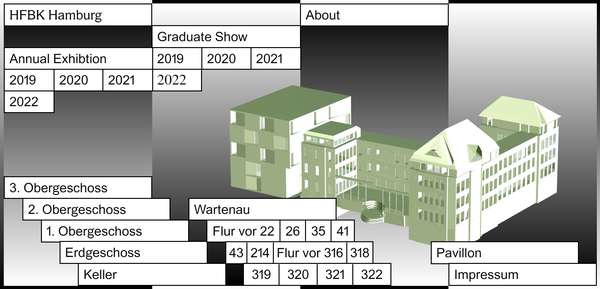

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

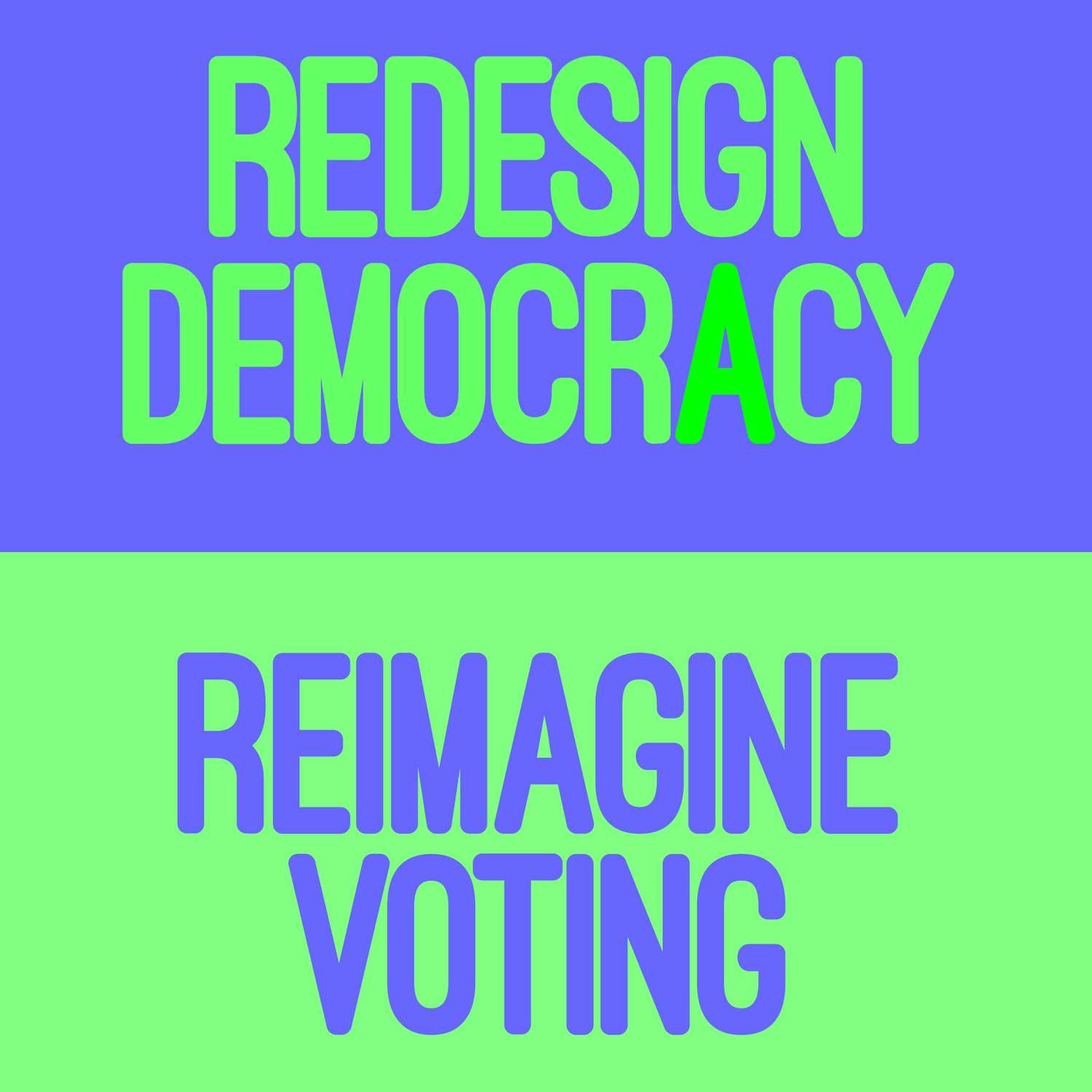

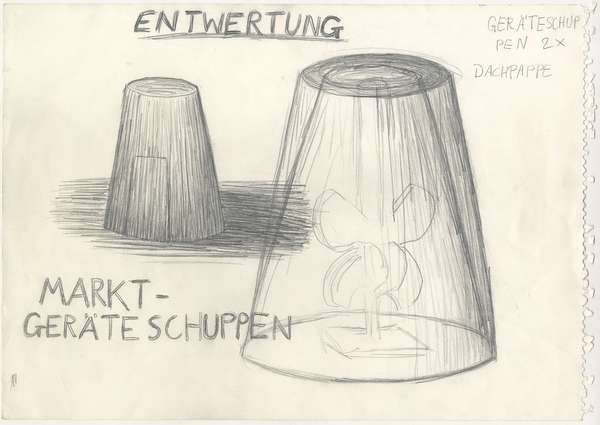

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

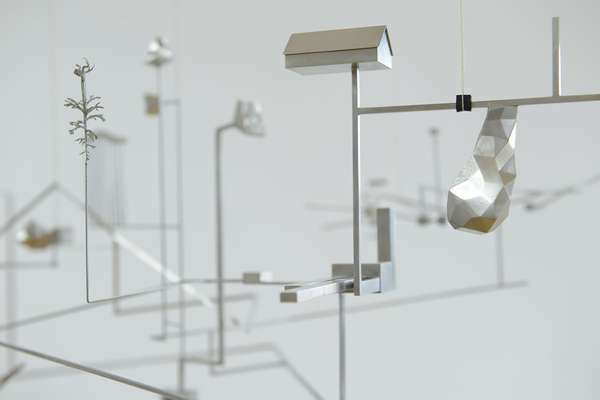

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

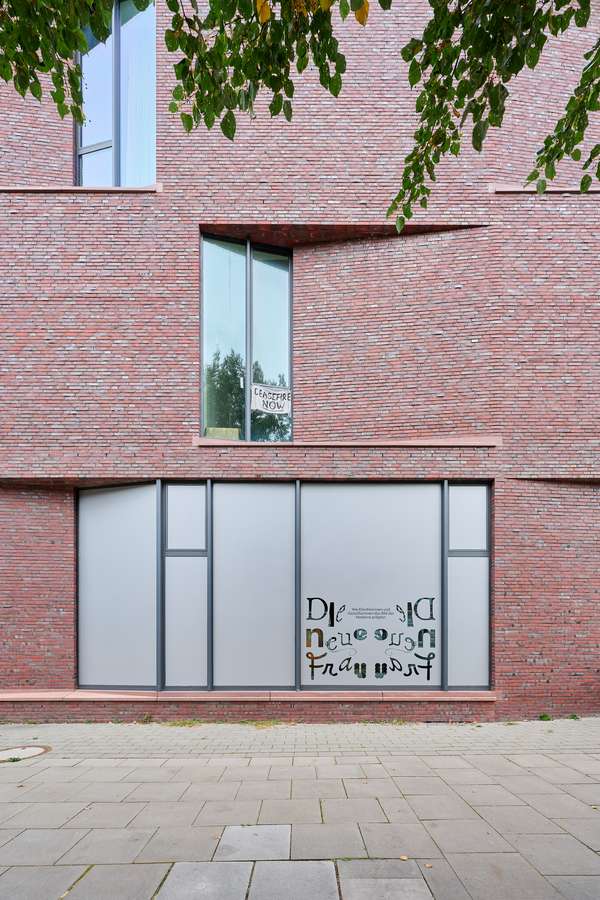

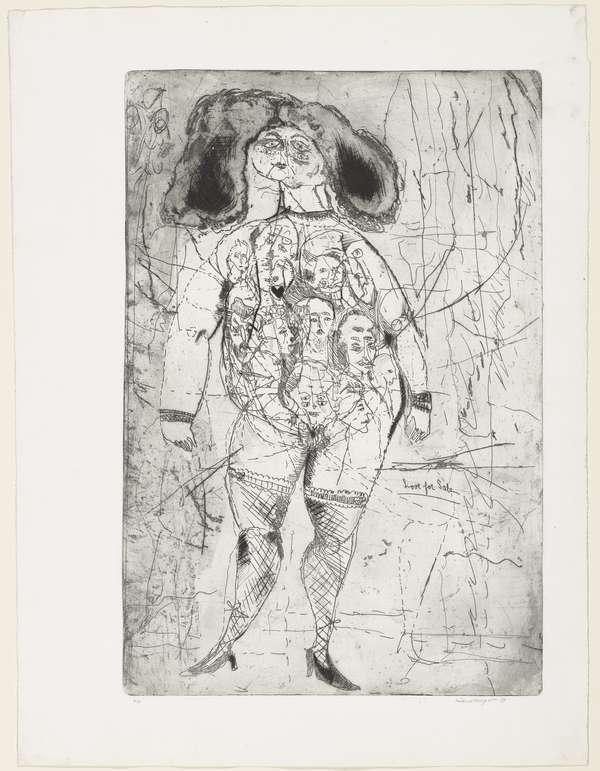

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

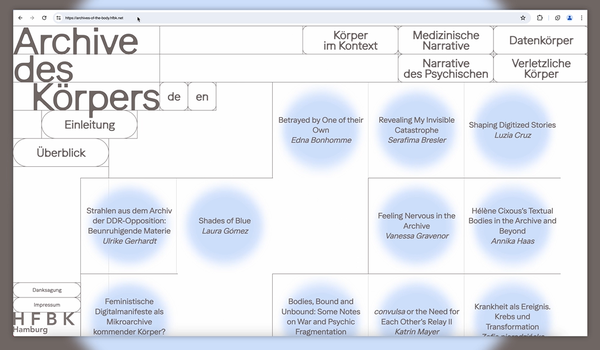

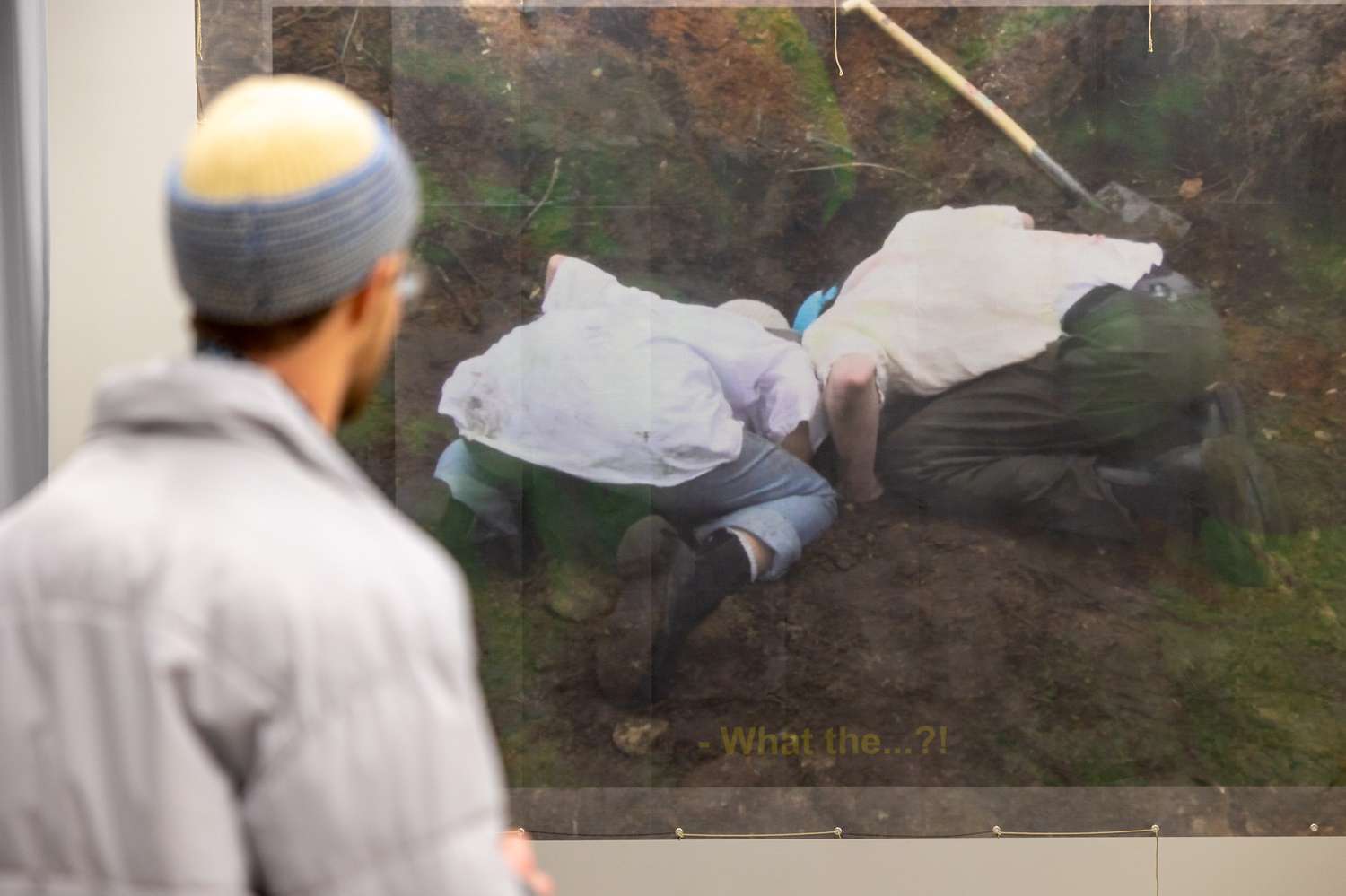

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

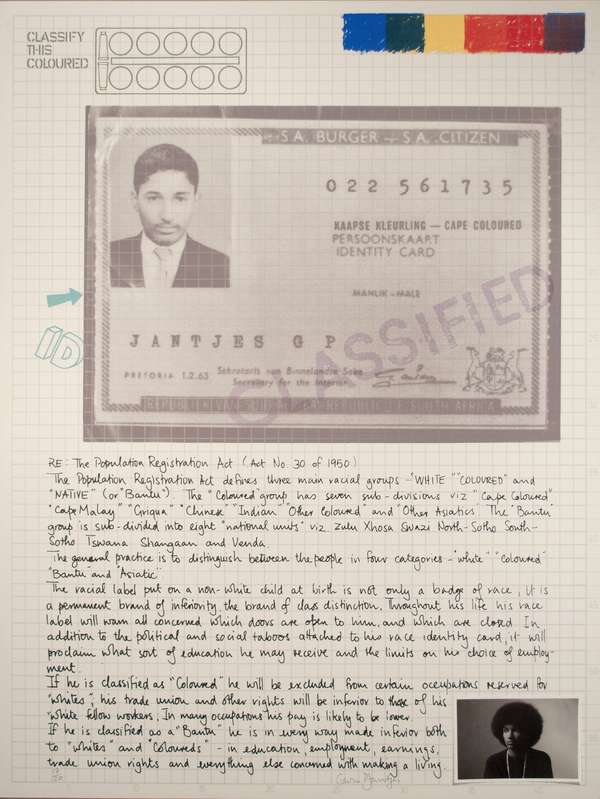

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

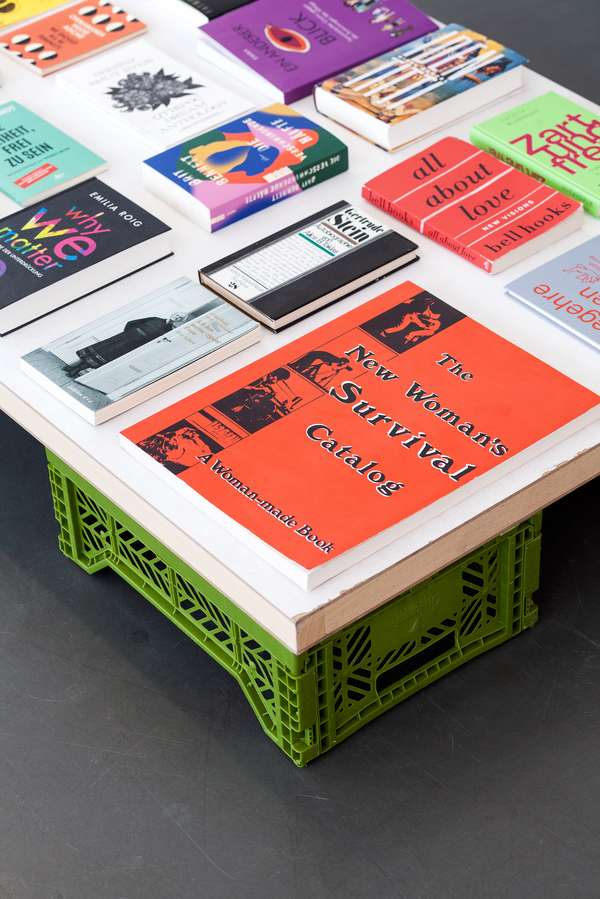

Extended Libraries

Extended Libraries

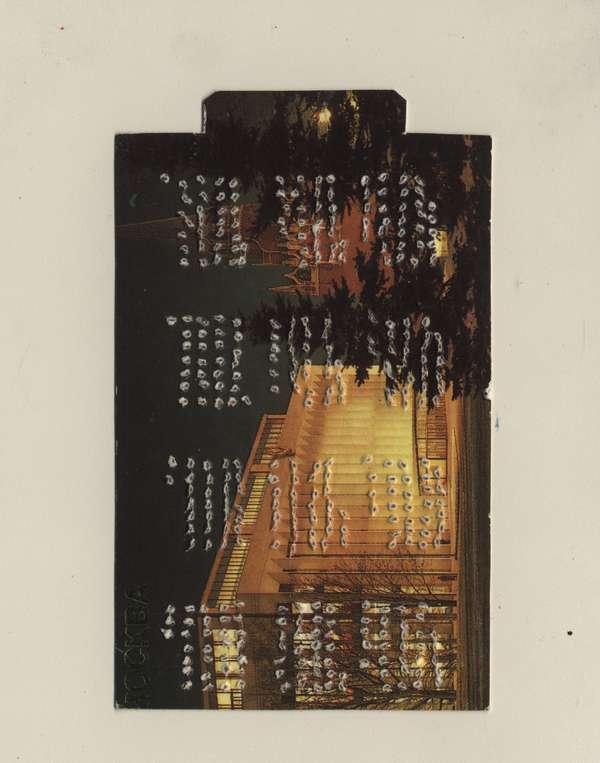

And Still I Rise

And Still I Rise

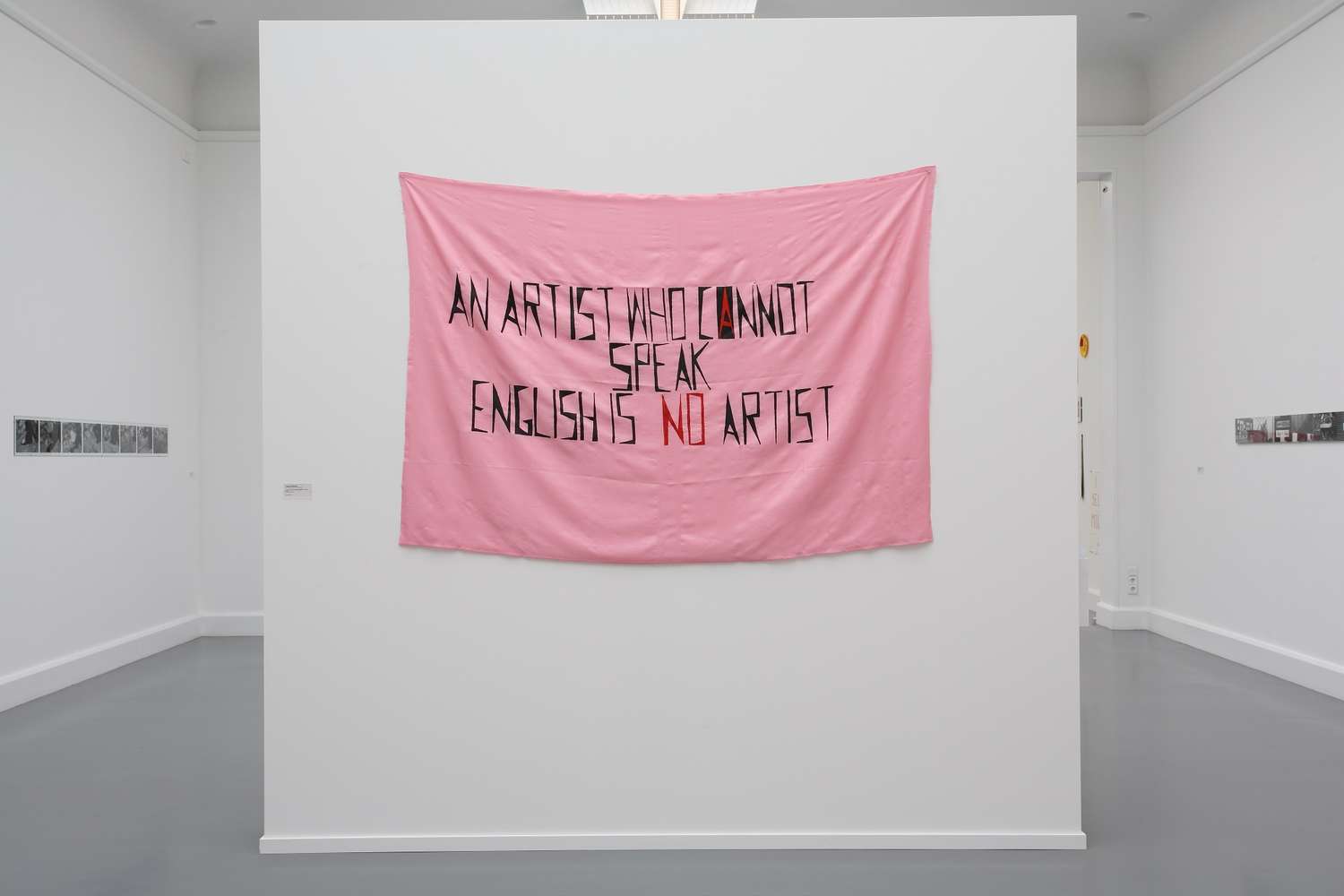

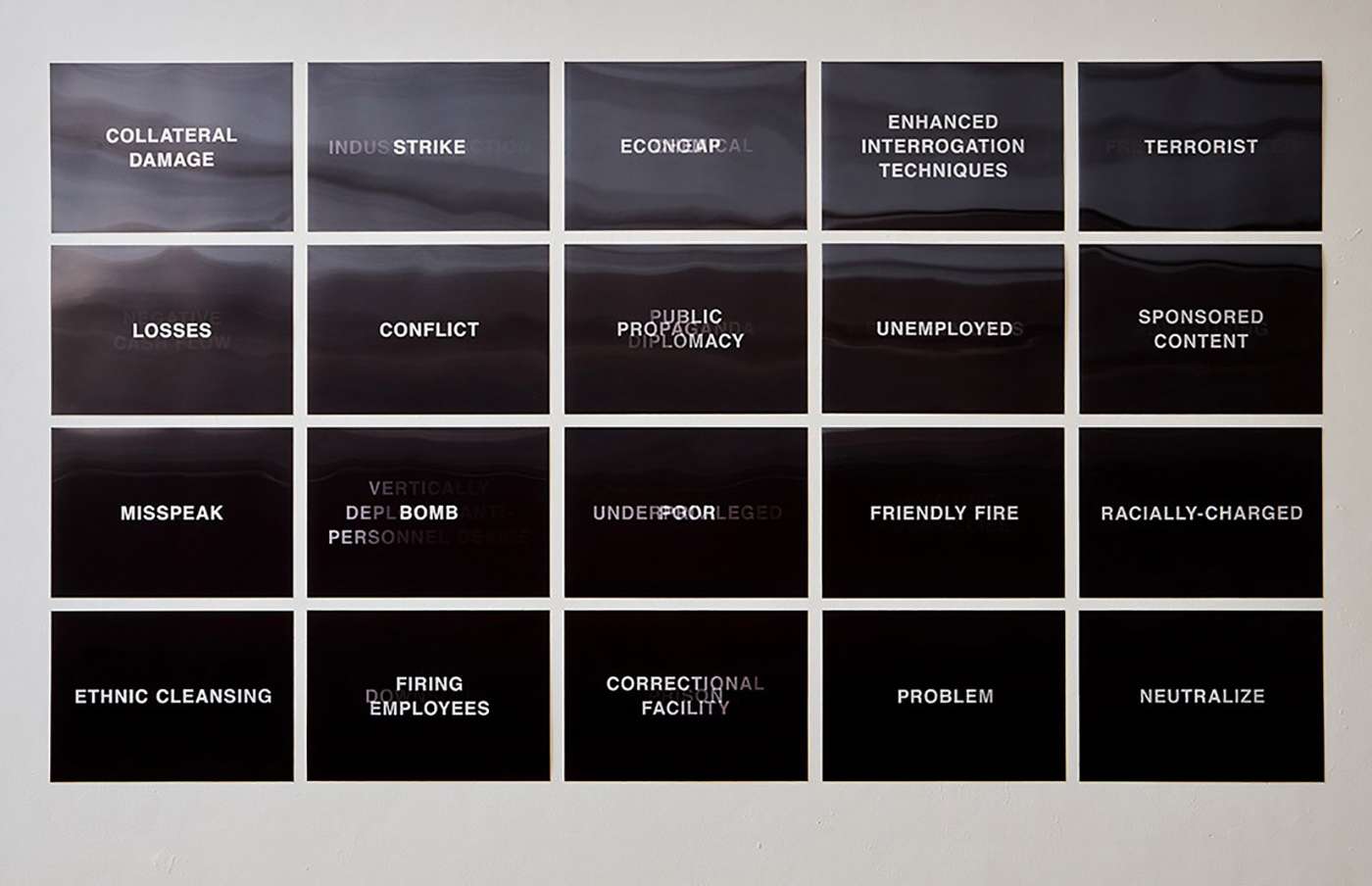

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

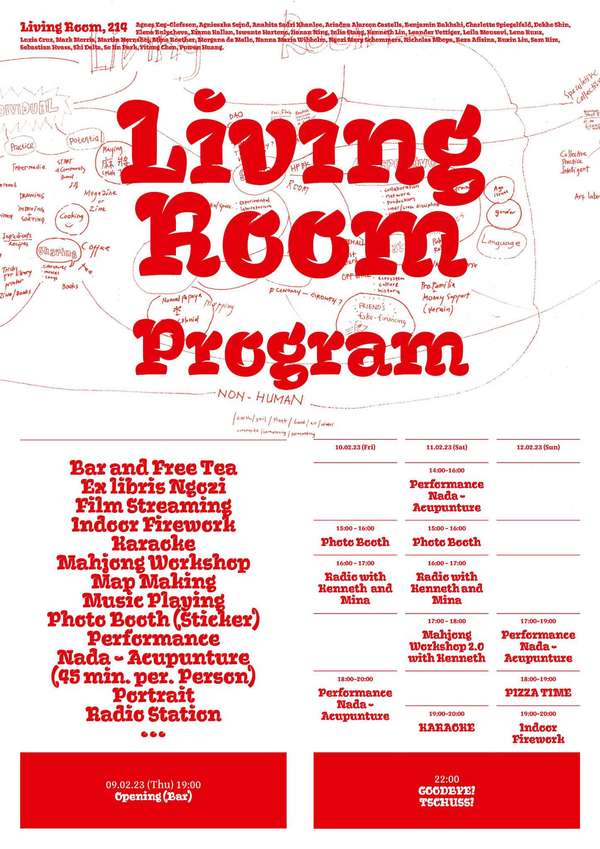

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

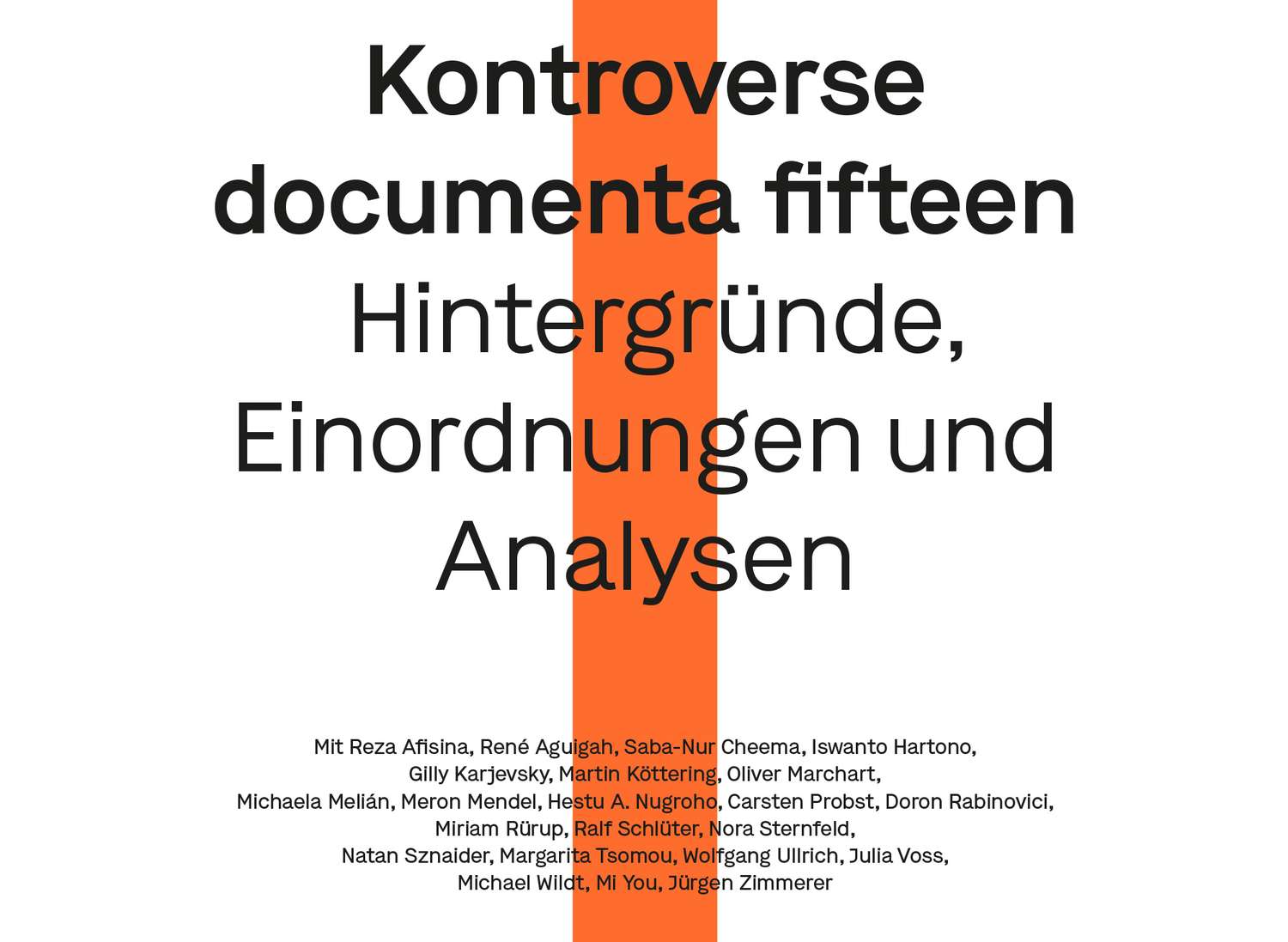

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

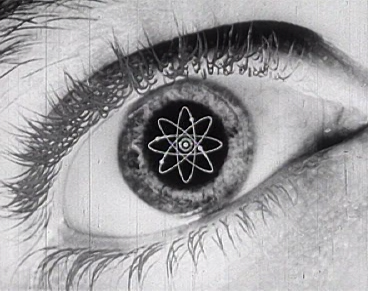

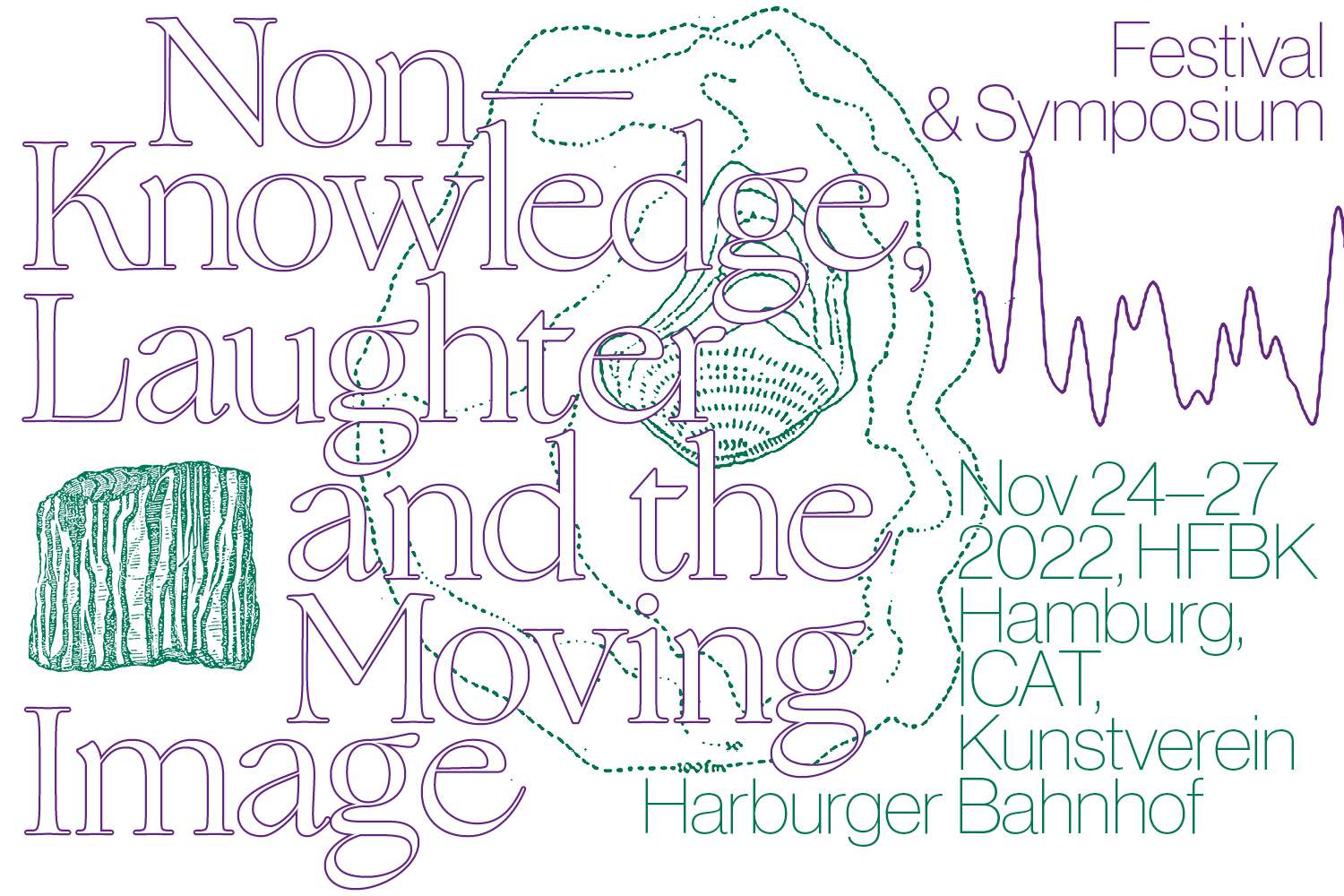

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

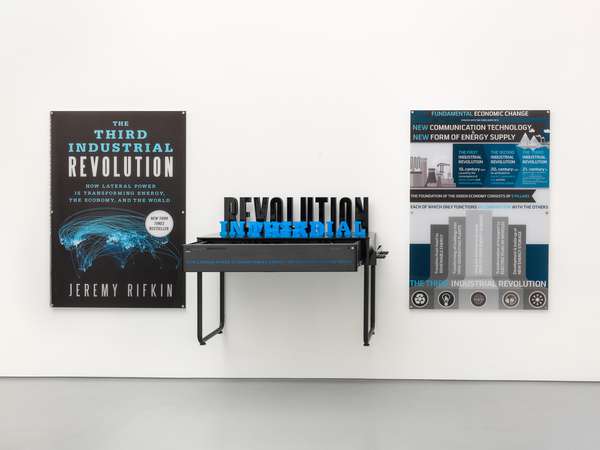

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

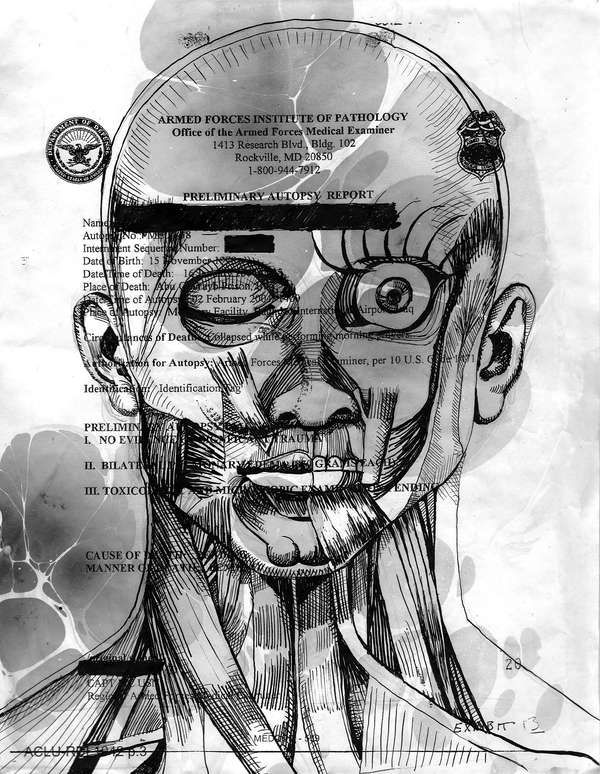

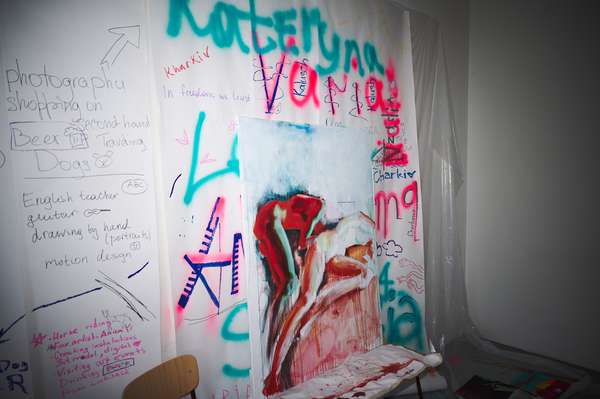

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

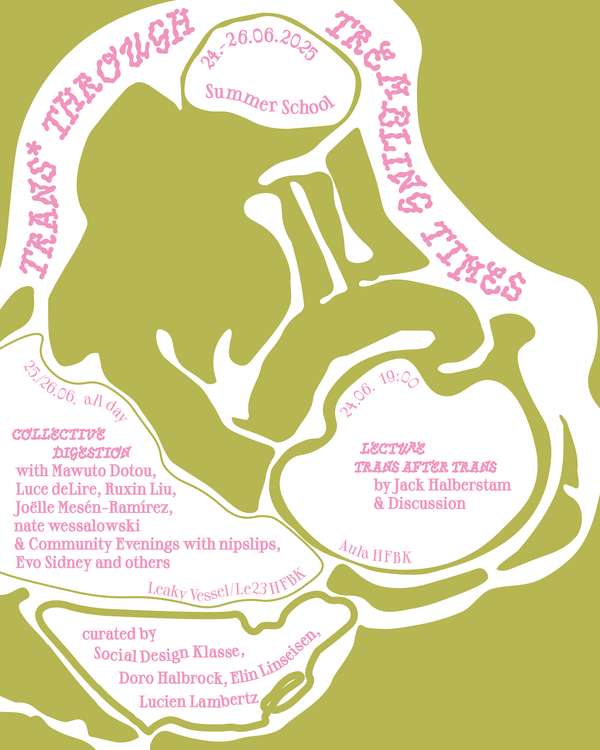

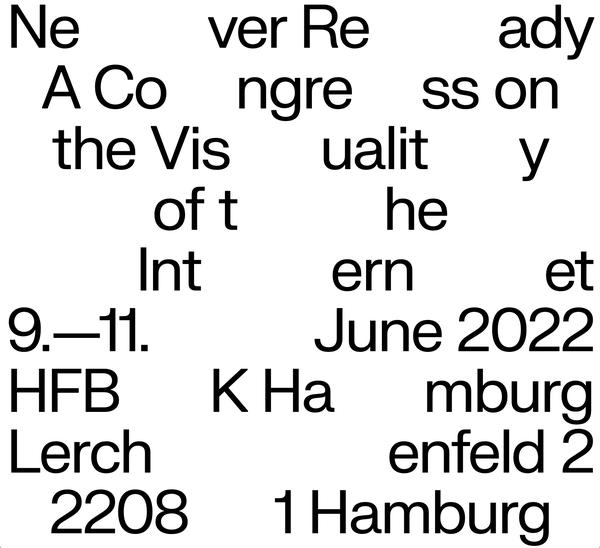

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

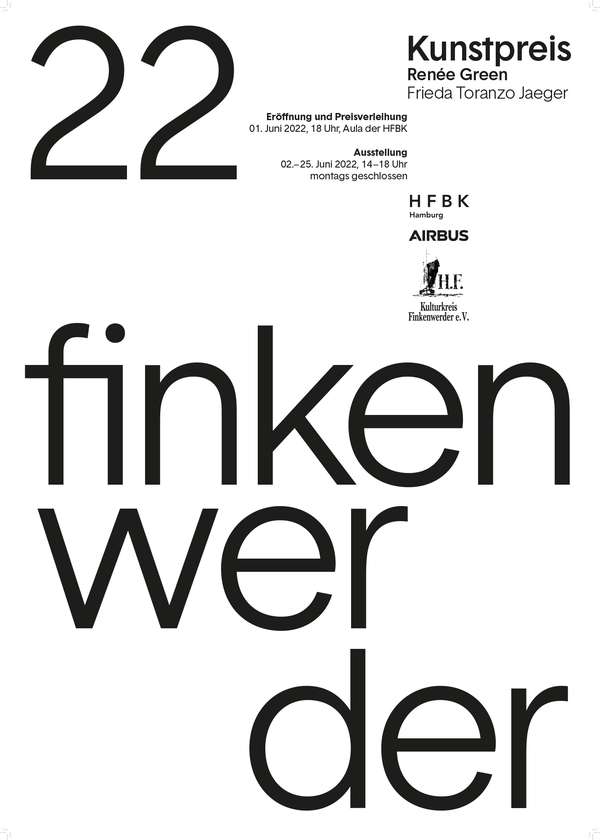

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

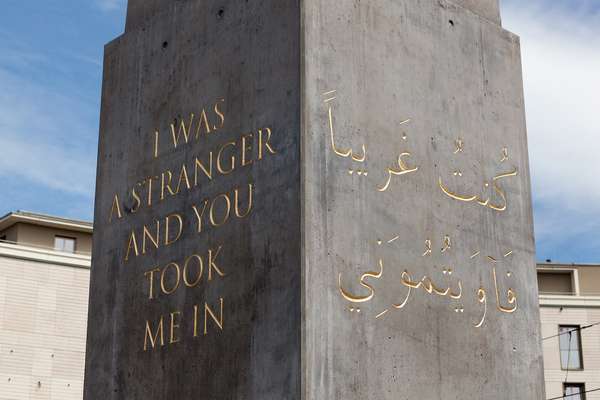

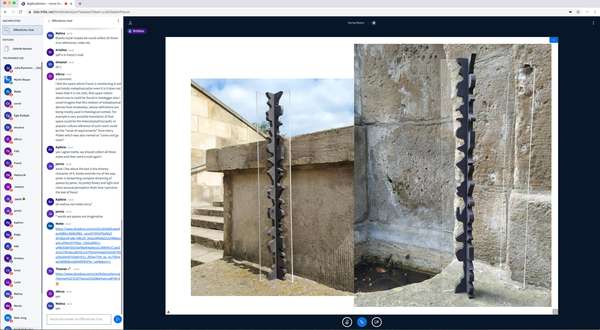

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

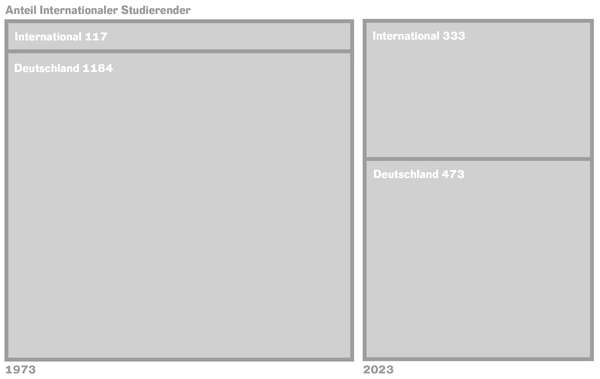

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

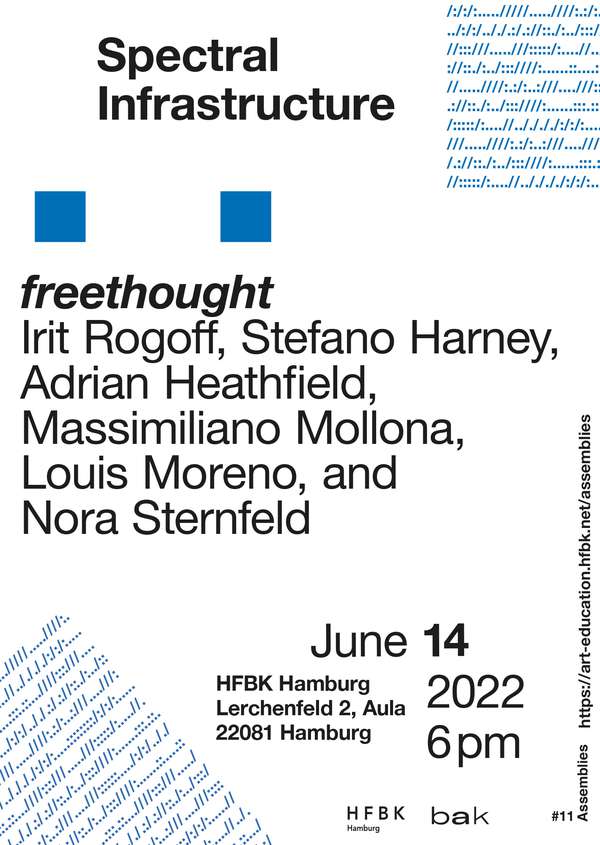

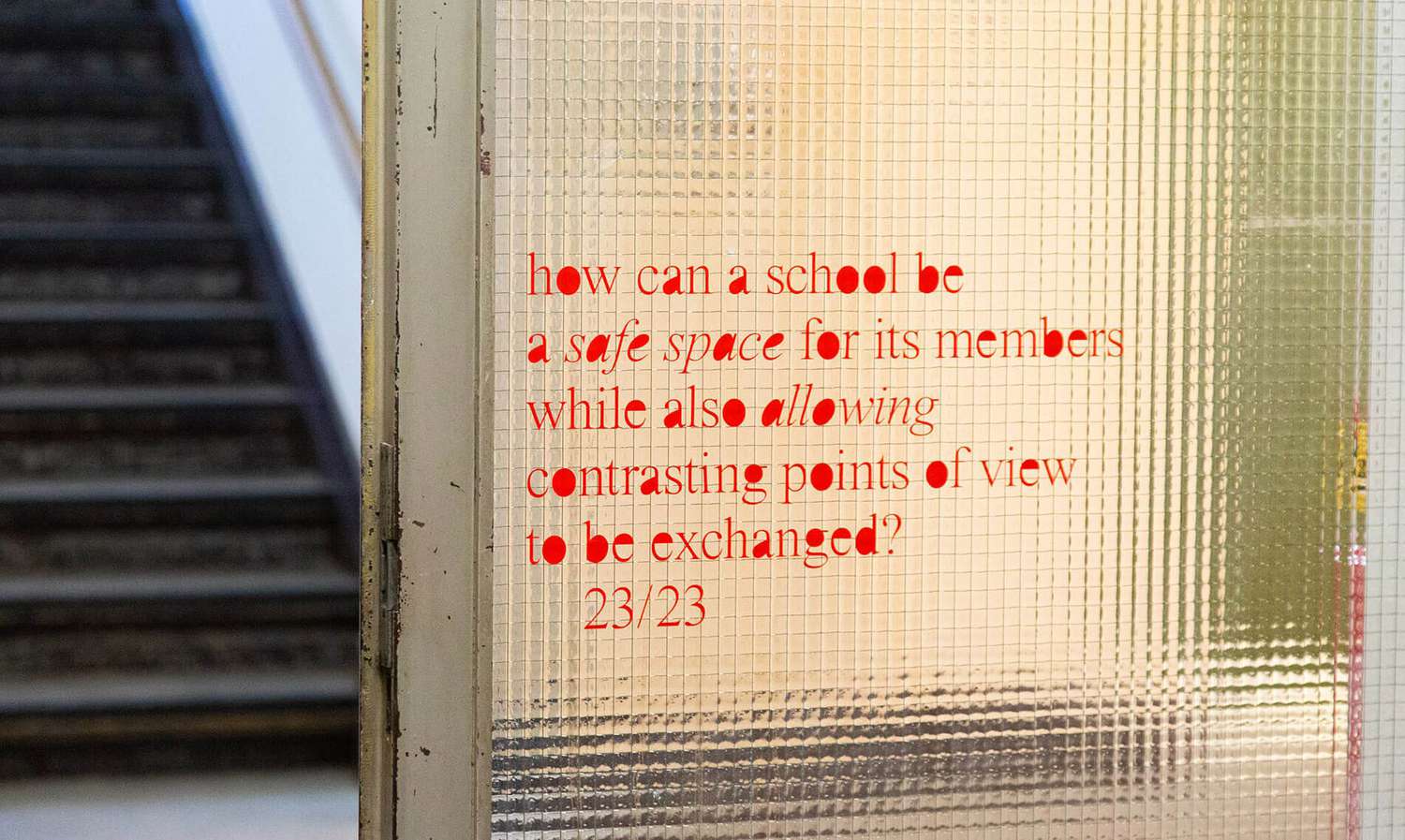

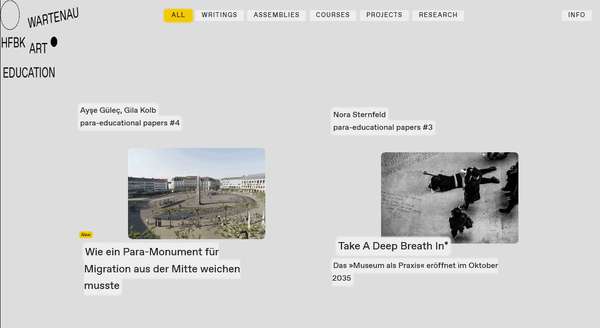

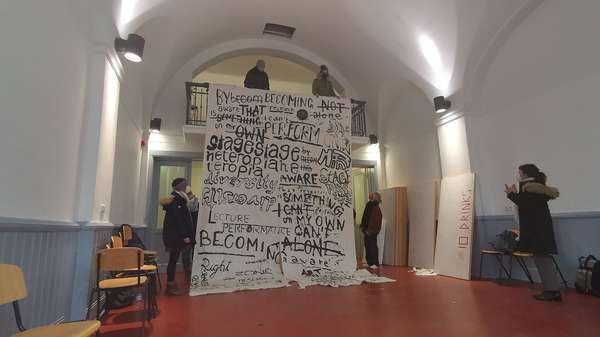

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

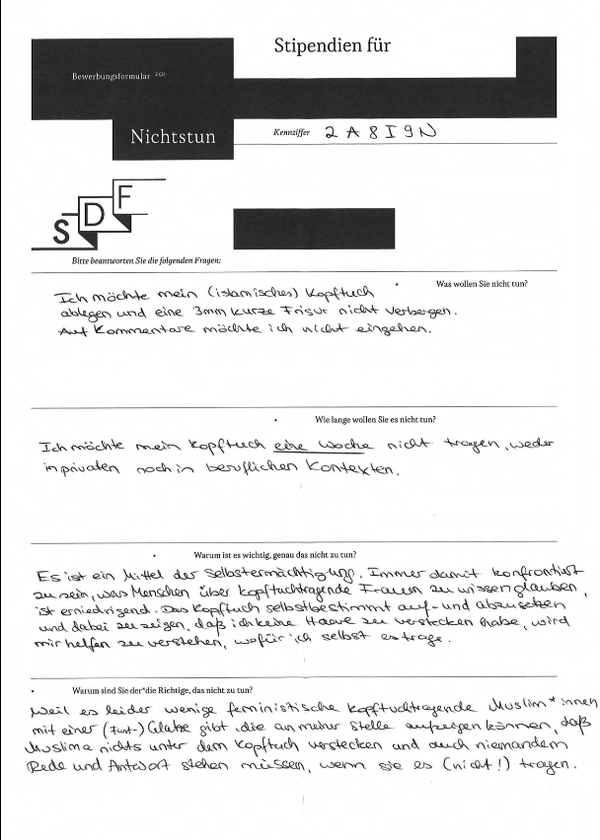

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

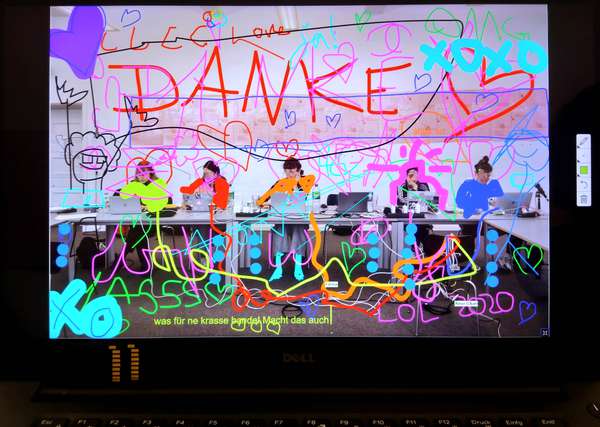

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

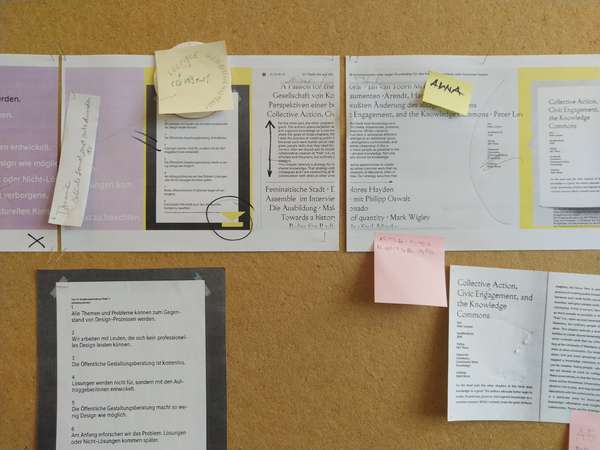

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?