unmodern talking @ rhizome.hfbk.net: you are not alone

you are not alone

“The Shimmering Moment of Disclosure. Vulnerability and Sharing Experiences of Sexual Assault.”

Die US-amerikanische Philosophin Ann Cahill (Elon University) spricht in ihrem Vortrag am 22.1.2019 im Hamburger Institut für Sozialforschung über einen Moment. Ein Moment, der immer als Augenblick beginnt, sich aber über wenige Minuten oder viele Jahre ziehen kann. Sie spricht über den Moment, in dem eine Betroffene sexualisierter Gewalt sich einer zweiten Person anvertraut und nennt diesen Moment „Moment of Disclosure“. „Disclosure“ lässt sich mit Offenlegung oder Bekanntgabe, mit Enthüllung oder Mitteilung übersetzen. Nichts davon fühlt sich in der Übersetzung vollkommen richtig an und das verwundert nicht, gerade in diesem Diskurs, in dem die deutsche Sprache – und ihre Wissenschaften – wie so oft, zauderlicher und vorsichtiger, komplizierter und ängstlicher, abstrakter und immer verzweifelt schulternzuckender daherkommt wie das Englische. Man müsste Wortdoppelungen finden wie die Erfahrungsmitteilung – was aber direkt nach einer Yelp-Bewertung klingt – oder Neologismen wie die „Verunheimlichung“ – was aber direkt nach Heidegger verlangt. Ich schlage daher fürs Erste vor, wir leihen uns im Verlauf dieses Textes den Begriff der „Disclosure“.

Was ist also dieser „Moment of Disclosure“? Ann Cahill definiert damit eine ganz bestimmte Situation: Eine Person teilt ihre Erfahrung sexualisierter Gewalt bzw. sexueller Übergriffe mit einer zweiten, einer Person ihres Vertrauens. Die „Disclosure“ erfolgt dabei freiwillig und informell, das heißt es geht nicht um eine Aussage vor Gericht oder um eine Anzeige bei der Polizei, sondern um ein persönliches Setting. Das bedeutet jedoch nicht, dass die ausgewählte Vertrauensperson zwingend aus dem Familien- oder Freundesumfeld kommt; es kann sich auch um eine entferntere Identifikationsfigur handeln, etwa eine Lehrerin, Arbeitskollegin, Vorgesetzte etc. Cahill bezeichnet den Moment der „Disclosure“ als „shimmering“ – ein schillernder, changierender, unstabiler, fluktuierender Moment, der beiden Seiten abverlangt, sich der jeweils anderen zu öffnen und der die Narration, die sich zwischen den beiden entspinnt, in Schwingung versetzt. Dieses Sich-Öffnen geht unweigerlich mit Verletzlichkeit einher. Auf der Seite der Sich-Anvertrauenden konstituiert sich diese Verletzlichkeit zweifach: Zum einen als Fragilität; es ist das Risiko einer eventuellen Re-Traumatisierung gemeint, die aufgrund einer unerwarteten Reaktion des Gegenübers erfolgen kann, oder auch ausgelöst durch das bloße Aussprechen und imaginative Wieder-Erleben der Gewalterfahrung. Cahill betont aber gerade die doppelte Qualität der Verletzlichkeit – Verwundbarkeit nicht nur als die Möglichkeit, angegriffen zu werden, sondern als Grundvoraussetzung einer Welt- und Selbstkonstruktion. Das eigene Selbst, die eigene Handlungsmacht und Subjektivität konstituieren sich in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Cahill stellt damit Verletzlichkeit als ontologisches Konzept vor, als notwendige Bedingung der menschlichen Existenz – „Vulnerability as Openness to others“. Diese „Offenheit“ will sie aber nicht als Abhängigkeit und Beeinflussbarkeit verstanden wissen, sondern stellt stattdessen die Intersubjektivität in den Vordergrund, eben das schillernde, changierende, vibrierende, verunsichernde Zwischen-Uns.

Die Konstitution einer Intersubjektivität sei gerade die wesentliche Qualität des „Moments of Disclosure“, so Ann Cahill. „Disclosure“ beschreibt sie als jenen Punkt, an dem Betroffene von Gewalt beginnen, die Narration aktiv zurückzuerobern und damit auch ihre durch den Übergriff verletzte eigene Subjektivität zurückgewinnen können. Cahill spricht von einer „temporary eclipse of subjectivity“ nach einer Gewalterfahrung; die Überwältigung des Erlebens der eigenen Verwundbarkeit, das Verschwinden des eignen Selbsts im Moment eines gewaltvollen Übergriffs. Um diese Subjektivität, die eigenen Grenzen, Umrisse, die Fähigkeit zur eigenen Geschichte, zur Sprache und Bewegungsfreiheit wiederherzustellen –das betont Cahill vermehrt! – ist gerade eben eine weitere intersubjektive Erfahrung notwendig; eben jene mit einer Vertrauten, Zuhörerin, Beistehenden. Der – intersubjektive – Raum zwischen der Betroffenen und ihrer Vertrauten bildet den ersten Rahmen einer Rekonstitution der Subjektivität der Betroffenen, ihres „sense of self“. Das „Re-“ in Rekonstitution ist dabei nicht wörtlich zu nehmen, es geht nicht um die Wiederherstellung desjenigen Selbsts vor dem Übergriff, sondern um eine Wieder-Herstellung eines Selbsts, das die Gewalterfahrung eigens kontextualisieren und narrativ fassen kann, und so zu einer neuen Sprech- und Seinsfähigkeit kommt.

Die Vertraute übernimmt im Moment der „Disclosure“ die Verantwortung durch ihre Anwesenheit und Empathie Raum und Sprache für diesen Prozess der Wieder-Herstellung zu leihen und die Betroffene dabei zu begleiten, die Ecken, Kanten, Umrisse und Ufer der Erfahrung nachzuvollziehen. Der Impuls der Vertrauten dazu, Ratschläge zu geben und die Erfahrung juristisch und begrifflich einzuordnen, sei nachvollziehbar, so Cahill, in diesem Moment aber meist genauso wenig hilfreich wie die öffentlich diskutierte Binariät von Zweifel und Glauben. Die begriffliche und juristische Einordnung der Erfahrung soll nicht im Vordergrund der Agenda des Moments stehen, nichtsdestotrotz kann im Verlauf der gemeinsamen Verhandlung des Gewesenen auch die Möglichkeit, eine sprachliche und narrative Welt gegeben werden, in der die Erfahrung als das bezeichnet werden kann, was es war: Übergriff, Gewalt, Verletzung, Leid. Cahill geht auch auf die Notwendigkeit der Self-Care der Vertrauten und deren Handlungsfreiheit ein – offensichtlich ungelöst und unendlich schwierig bleibt dabei, wie sich eine Bezugsperson im Moment der „Disclosure“ sich eben gegen die Rolle der Zeugin entscheiden kann, ohne der Betroffenen zusätzliches Leid zuzufügen. Es darf keine universelle Verpflichtung geben, in jeder Situation als Vertraute zu handeln – die Ethik der „Disclosure“ darf nicht auf die Bedürfnisse der Betroffenen reduziert werden.

In Folge nähert sich Ann Cahill einem Stück US-amerikanischer Gesetzgebung aus philosophischer Perspektive. Sie spricht sich dabei gegen die sogenannten „mandatory reporting policies“ aus; diese zwingen jede Person, die in irgendeiner Form Teil einer Institution wie etwa einer Universität oder Schule ist, dazu, jeden Vorfall sexualisierter Gewalt, der ihnen berichtet wird, an offizieller Stelle zu melden. Aus einem informellen Sich-Anvertrauen wird eine formelle Aussage, die legale Folgen hat. Aus einem Moment intersubjektiven Potenzials wird eine simplifizierte Darstellung, die dem Glauben nach der Gleichstellung von juristischer Rechtsprechung und Gerechtigkeit folgt. Die Verwicklungen, Gefahren und Potenziale der intersubjektiven Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen sind kompliziert und empfindlich – ganz so kompliziert müssten sie aber nicht bleiben, so Cahill, wenn unsere Gesellschaft das Tabu des Sprechens über Gewalt brechen würde. Warum lehren wir uns nicht gegenseitig, Vertraute zu sein? „There are no Walmart Cards for this“, konstatiert Cahill und trifft damit den Punkt des eigentlichen Übels.

Anteilnahme und Unterstützung für Betroffene sexueller Gewalt wird strukturell verunmöglicht und verkompliziert, weil uns die vergesellschaftlichte Sprache dafür fehlt. Als privatestes der privaten Probleme werden Gewalterfahrungen in die abgedunkelte Ecke des Subjektiven gestellt, als unausgesprochene Angelegenheit verschwiegen und an den Rand der Verantwortung einer Gemeinschaft gedrängt. Wird sexuelle Gewalt dann doch sicht- und hörbar, dann wird sie als skandalisierter Einzelfall ausgestellt und – jetzt ist es ja nicht mehr totzuschweigen – mit den veralteten und immer schon eingerosteten Instrumenten der Jurisdiktion und deren medialer Hilfsapparate vermeintlich „richtig“ gestellt. Gesetze wie die „mandatory reporting policies“, kolonialisieren, so Cahill, den sowieso schon prekären und fragilen Raum der „Disclosure“, normieren die Beziehung der Beteiligten und reduzieren das Potenzial des Gesprächs zur bloßen Kausalität der Wahrheitsfindung. Die legale Normierung erschwert nicht nur überhaupt die Möglichkeit einer „Disclosure“, die in Cahills Konzept eben erst und insbesondere durch seine Offenheit und Geduld und Großzügigkeit entstehen kann, sondern sie macht die Beziehung der Beteiligungen „unschädlich“ – „it devulnerablizes the relation“, sagt Cahill. Das Schimmern und Flirren, das Tauschen und Geben, Nehmen und Annähern, Teilen und Öffnen, die intersubjektive Qualität der Verwundbarkeit in Cahills Definition der Verletzlichkeit gehen verloren. Die „Mitteilung“ wird ausschließlich einer nach außen gerichteten „Gerechtigkeit“ dienend gemacht. Es geht nicht um die Wieder-Herstellung von Definitions- und Subjektivitätsmacht sowie einer eigenen Narration, sondern um die Wiederherstellung von Ordnung und Ruhe. Eine Ordnung, in der Gewalterfahrungen wieder in die stille Ecke des Privaten verdrängt werden.

In ihrem Vortrag gelingt es Ann Cahill, die Vielschichtigkeit und Verwobenheit zwischenmenschlicher Beziehungsweisen in diesem ganz konkreten Moment der "Disclosure" aufrichtig wie scharfsinnig aufzufächern. Sie stellt eindrucksvoll zur Schau, wie auf gesellschaftlicher Ebene vermeintlich kaum zu bewältigenden Problemen wie Gewalt gegen Frauen* und Rapeculture begegnet werden kann: mit Raum für Verständnis, Aufmerksamkeit für Ambivalenzen und wechselseitigem Respekt.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

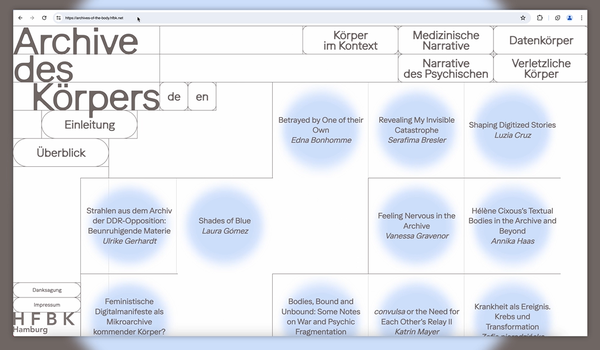

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?