Tresen-Kolumne: Kohle und Bohne

Mein Vater wurde noch im Krieg geboren, meine Mutter kurz danach. Erst im Kontakt mit anderen Menschen fällt mir immer mal wieder auf, dass ich als Kind, das in den 1980er Jahren geboren wurde, aus der Familienlogik eigentlich Nachkriegsgeneration bin – Late Bloomer. Vielleicht bin ich deshalb so merkwürdig gebunden in meiner Beschäftigung mit der Unmöglichkeit Deutschlands. Inzwischen habe ich viel gesehen und gelesen und war hier und dort, um mein Unbehagen zu untermauern. Trotzdem setzt es sich immer auch sensorisch aus sehr spezifischen Bildern und Situationen zusammen, die durch meinen Geist blitzen, sobald ich an Deutschland denke: feuerverzinktes Stahlblech, hochkant verlegte Pflasterendsteine, der Geruch von Sonne auf Faserbetonplatten, Gelächter aus Garagen, kühle Hauseingänge, die nach Zeitung, Rauch und Lachspfanne riechen, Taft Haargel, das dumpfe Geräusch von zerbrechenden Grillanzündern, das schlesische Platt der älteren Nachbarin und über allen anderen thront der Geruch von Majoran, der sich verkuttert als Leberwurst morgens wie abends über die Brote der Stadt ergießt.

Auferstanden aus dem Wirtschaftswunder, dem Wunder von Bern und dem Sommermärchen erzählt dieses Land eine merkwürdig märchenhafte Geschichte des Voranschreitens und wie alle Märchen, ist auch dieses ein Katalysatoren für etwas anderes. Natürlich stimmt diese Geschichte nicht, aber sie klingt besser als die Gewalterzählung, die dahinter liegt, oder die Geschichte, als Deutschland mit einer Verwarnung laufen gelassen wurde, weil der Kommunismus den Westalliierten noch gefährlicher vorkam als die alten faschistischen Strukturen hierzulande.

Ich habe geträumt, ich wollte mir einen Hund besorgen und habe mich dann doch für eine große, grüne Heuschrecke entschieden, die eigentlich aussah wie eine aufgeklappte Brechbohne mit vier Beinen. Sie lief neben mir her und trug auf ihrem Rücken ein kleines Stück Parmesan für alle Fälle. Ich wachte enttäuscht von der Heuschrecke auf, ich weiß nicht warum. Das erinnert mich an das Märchen von der Kohle, der Bohne und dem Strohhalm, die alle dem Herdfeuer und dem Kochtopf einer älteren Frau entflohen sind, und sich zusammenschließen, um durch die Welt zu ziehen. Schon bald kommen sie an einen Bach und wissen nicht, wie sie hinübersetzen sollen. Da hat der Strohhalm eine Idee und legt sich quer von Ufer zu Ufer. Doch als die, immer noch glühende, Kohle auf den Strohhalm steigt, verbrennt dieser und beide stürzen in den Bach und ertrinken. Die Bohne am Ufer hatte nichts besseres zu tun, als über das Unglück ihrer Freund:innen so stark zu lachen, dass sie einfach platzte. Zum Glück saß am selben Bach ein Schneider auf Wanderschaft, der das ganze beobachtet hatte und nähte die Bohne mit schwarzem Faden wieder zusammen. Seitdem haben Bohnen eine Naht.

Ich frage mich seit jeher, was eigentlich die Moral dieser Geschichte sein soll. Vielleicht dass Schadenfreude nur dann ein Problem ist, wenn man dadurch selbst schwer verwundet wird.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

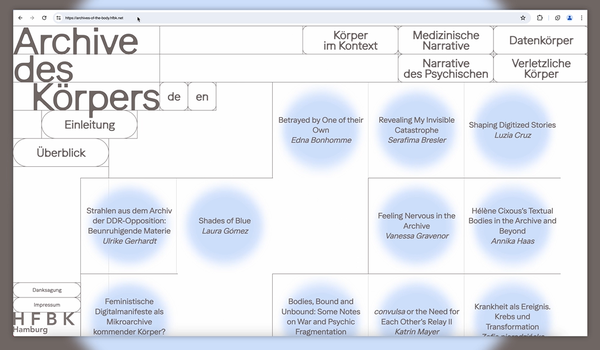

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?