Die Tresen-Kolumne: Clean-Desk-Policy

Gestern im Bus mit Freund_innen über den kommenden Abriss des Euler-Hermes-Hochhauses gesprochen. Wir waren uns schnell darüber einig, den Abriss dieses ikonischen Gebäudes in der Mitte von Bahrenfeld zu bedauern. Dieses Bedauern ist wohl auch ein bisschen die Sehnsucht nach urbanen Landmarken und der Renaissance von Klotzästhetiken der Arbeit, die besonders im Milieu der Kulturarbeit gerade wieder aufkommt. Häuser, die manche so auch als Stellvertreter aus Gesellschaftsspielen wie „Hotel“ von MB kannten. Häuser auch, die schon aus der Ferne als Wegweiser dienten. Es ist vielleicht auch ein bisschen die Nostalgie für eine Zeit, in der Menschen in Wohnhäusern oder Wohnungen wohnten und in Gebäuden der Arbeit ihrer Tätigkeit nachgingen (hier fehlen natürlich ganz viele Beschäftigungen, die noch nie in solchen Gebäuden stattgefunden haben). Eine Lebensrealität also, die im Bereich der bildenden Kunst die wenigsten erlebt haben werden. Der Neubau von Euler-Hermes steht schon fast, und an eben diesem Neubau lässt sich die Fransung der Bereiche Arbeit und Leben gut festmachen: ein flaches, robustes Kästchen, schwere und lange Fensterschlitze mit elektrischen Jalousien, gebaut wie ein Parkhaus, mit Säulen und Zwischendecken aus Beton, den Hamburger Arbeiter_innen aber als Geschenk in eine dünne Schicht aus Klinker verpackt. Solche Gebäude stehen überall. Sie sind weder schön noch hässlich, entziehen sich fast einer ästhetischen Bewertung. Die neuen Siedlungskomplexe, Eigentumswohnblöcke für Student_innen, aber auch Einfamilienhäuser, die gerade deutschlandweit errichtet werden, orientieren sich an diesen neuen Standards des Bauens. Auch was die Materialauswahl angeht, gibt es zwischen Stadt und Peripherie immer größere Überschneidungen. Hochdrucklaminierte Kunststoffplatten mit aufgedrucktem Stein- und Holzmuster erleichtern die Mühsal einer Assemblage unterschiedlicher Materialitäten. Man braucht nur noch einen gegossenen Kubus und eine Reihe von Keilleisten, um die Außenhaut einzuhängen. Eine Technik aus der künstlerischen Praxis: Zeitgenössische Häuser, das sind eben auch einfach Stahlbetondisplays, behangen mit den neuesten Werken des Baustoffhandels. Und wie eben auch in der Kunst, sind diese Werke oftmals Referenzen auf historische Vorbilder. In meiner Küche liegt ein Boden aus PVC, bedruckt mit einem Foto von Laminat, welches rohgesägtes Eichenholz imitiert: ein ganzer Stammbaum westlicher Fußbodengeschichte. Arbeits- und Wohnarchitekturen verschmelzen ästhetisch zu einer Erzählung, in der die Grenzen zwischen „zuhause“ und „bei der Arbeit“ verschwimmen. Vielleicht kommt auch daher die ein wenig schizophrene Nostalgie von mir und meinen Kolleg_innen der Kunst. Die alten Gebäude der verhassten Arbeit waren klare hierarchische Pyramiden: oben der Chef, unten die Abteilungen. An ihren Büroplätzen konnte sich der kleine Bruch mit dieser Hierarchie und das Bewusstsein, einer zeitlich und geistig begrenzten Arbeit nachzugehen, durch Dekorationen, persönliche Pflanzen und Bilder von Bezugspersonen manifestieren. Die Erinnerung, dass man hier auch wieder rauskommt. Das neue und flache Gebäude verschleiert die Existenz dieser Hierarchien, und die neue „Clean-Desk-Policy“ verhindert die Raumnahme durch die entbehrlichen Angestellten. Deine Arbeit ist dort, wo dein Laptop ist. Also in der Cafeteria, dem Atrium, dem Zug, zuhause. Klingt wie mein Alltag.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

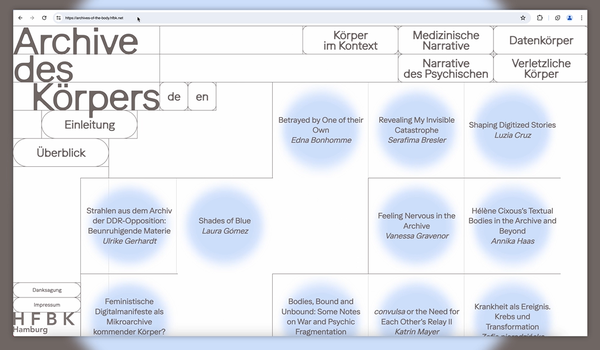

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

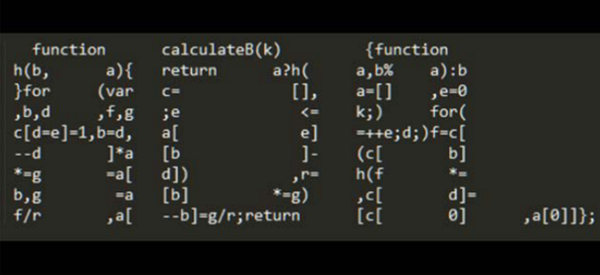

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?