Auf rhizome.hfbk.net: 3 Notizen zum Baakenpark

Eröffnung Baakenpark, Hafencity, 6. Mai 2018

1

Kinderprogramm, Swingkurs, Kinoleinwand, Sofakonzerte – Die Hafencity fuhr die ganz großen Geschütze auf, um die Eröffnung des neu gestalteten Baakenhafens am Ostende des Stadtentwicklungsgebiets zu feiern. Hier, am letzten Ende, kurz vor den Elbbrücken, will die als elitär verschriene Hafencity endlich alles richtig machen – und leistet sich deshalb nicht nur geförderte Wohnungen und eine extra aufgeschüttete Grünfläche samt Kita und „Himmelsberg“, sondern ein Fest für die ganze Familie. Sogar einige Bewohner der nebenan gelegenen Flüchtlingsunterkunft waren anwesend und durften Falafel verkaufen.

2

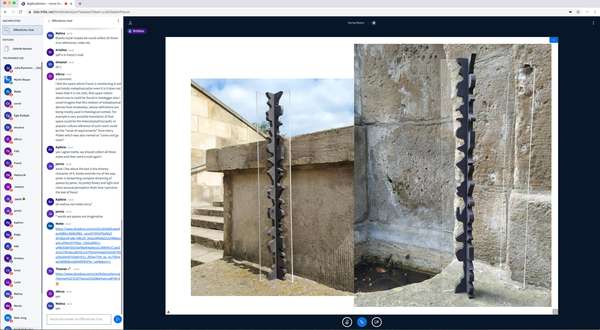

Auch Kunst kommt im großen neuen Plan natürlich vor. Nicht nur sind zwei begehbare Großskulpturen von Thomas Schütte im Baakenpark geplant – diese „Tower of Talkers“ sollen laut Ursprungsentwurf sogar ein Café beherbergen – mit Ellen Blumenstein hat man letztes Jahr sogar eine eigene Stadtteilkuratorin für die HafenCity installiert. Kultur soll schließlich die Belebung des „Urbanen Dorfs“ (Prospekttext) beschleunigen, mit der es bisher in der immer mit Touristen vollen, aber in der Bevölkerung wenig angenommenen Hafencity immer gehapert hat. Auch dem geglückten Kunstprojekt „Park Fiction“ war es schließlich ein Park mit Skulpturen, der die Lebensqualität im Stadtteil durchaus erhöht hat.

3

Kunst im urbanen Raum ist in der stark durchkommerzialisierten Umgebung der postmodernen Stadt immer der Gefahr der Instrumentalisierung durch eben diese kommerziellen Interessen ausgesetzt, schreibt Uwe Lewitzky bezugnehmend auf Frederic Jameson in „Kunst für Alle“. Und anders als Park Fiction war der Baakenpark kein partizipatives Projekt, verfügt die Hafencity über kein widerständiges Bewohnernetzwerk, welches sich die Kunst aneignet, in den entsprechenden Kontext setzt. Ist der durchgestylte Baakenpark letzlich wirklich erfolgreicher Anwohnertreffpunkt oder doch nur eine Attraktion mehr für das Hamburgtourismus-Portfolio? Es bleibt abzuwarten. Weit schlimmer scheint angesichts der sterilen Umgebung sowieso eine andere Gefahr: funktioniert hier am Ende die Kunst nicht als Inklusionsmotor, sondern – wie die klassische Musik in der Bahnhofshalle – nicht eher als Ausschlussmechanismus?

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

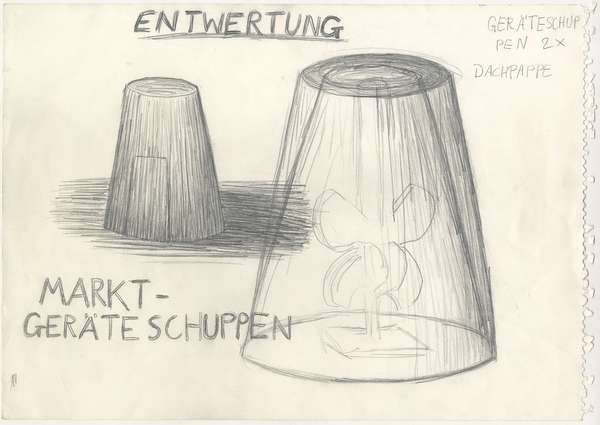

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

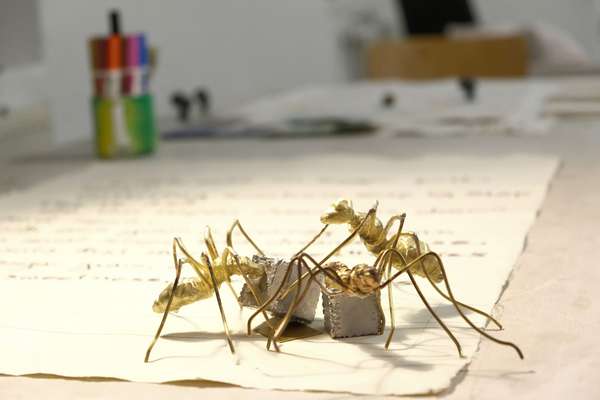

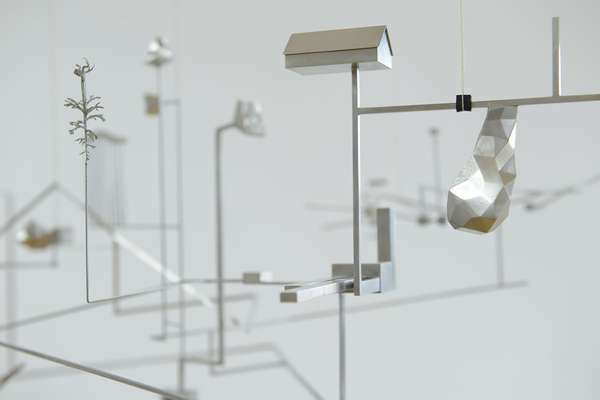

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

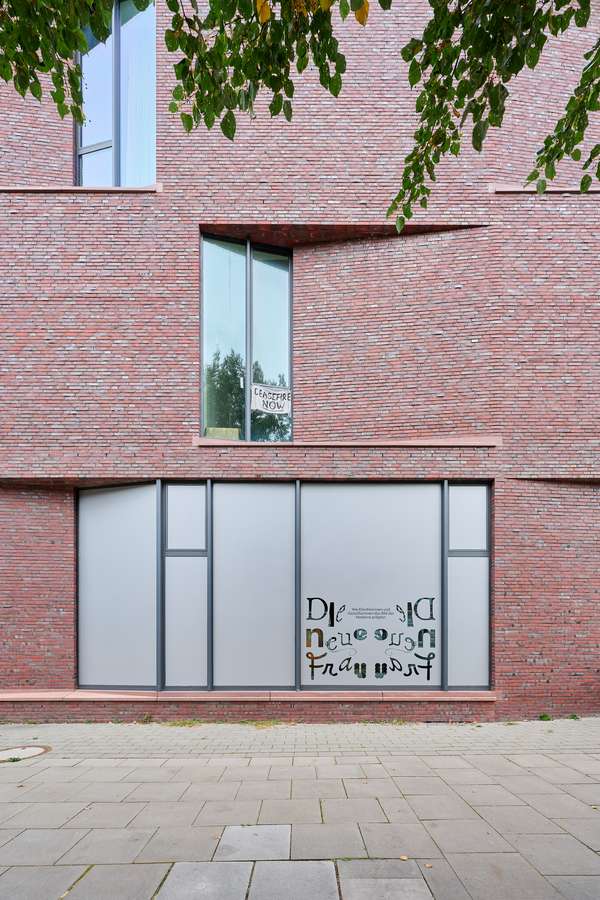

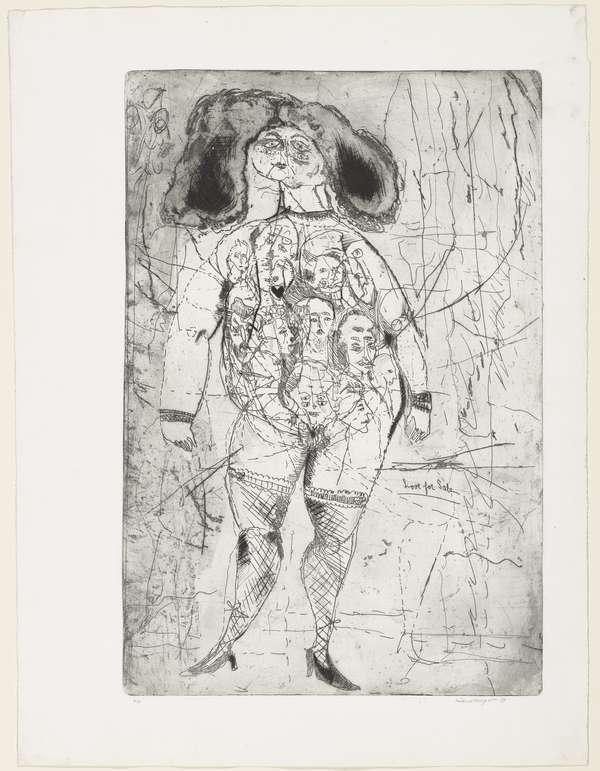

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

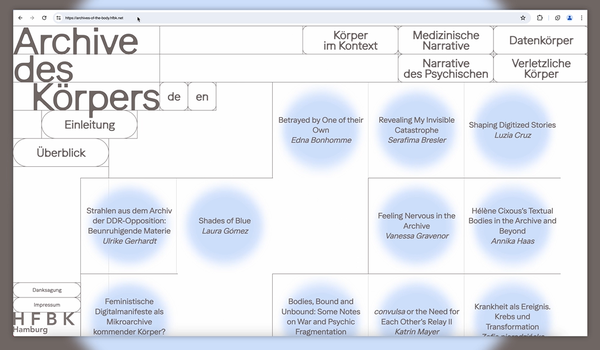

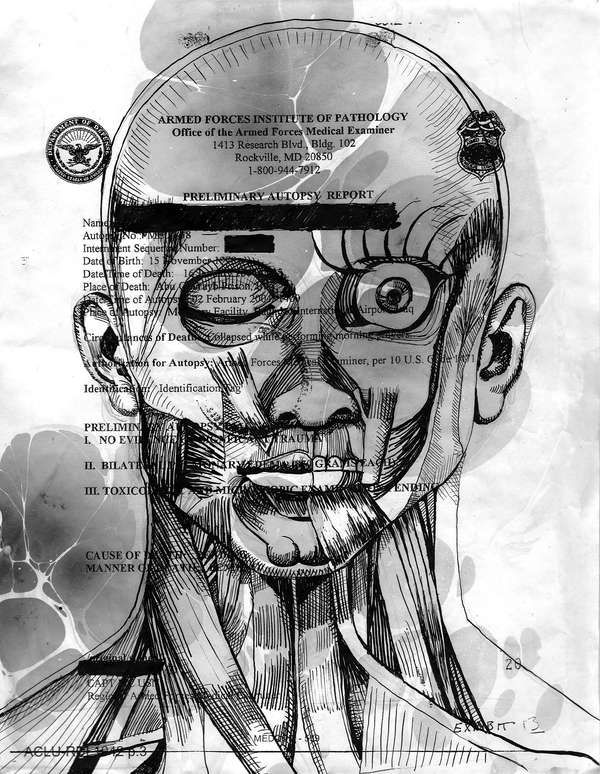

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

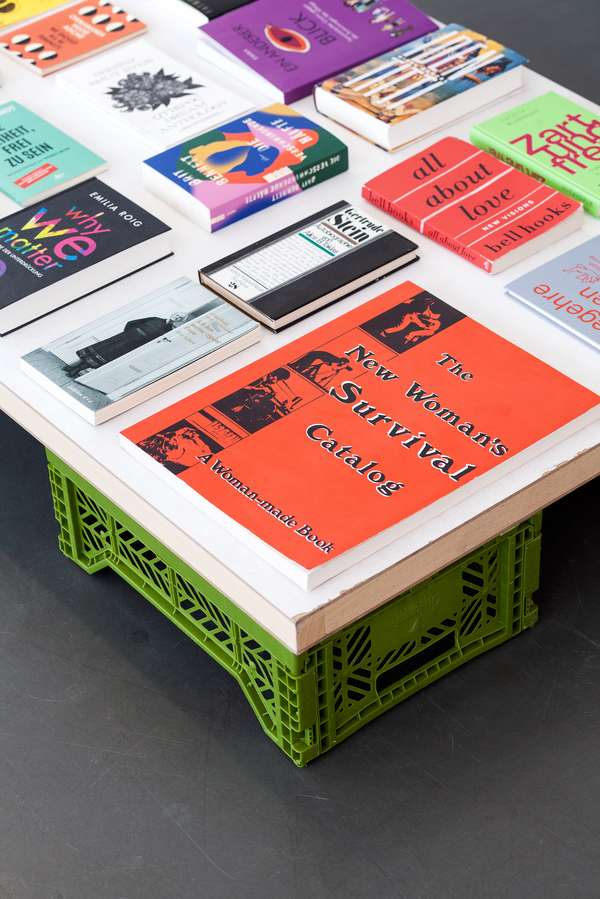

Extended Libraries

Extended Libraries

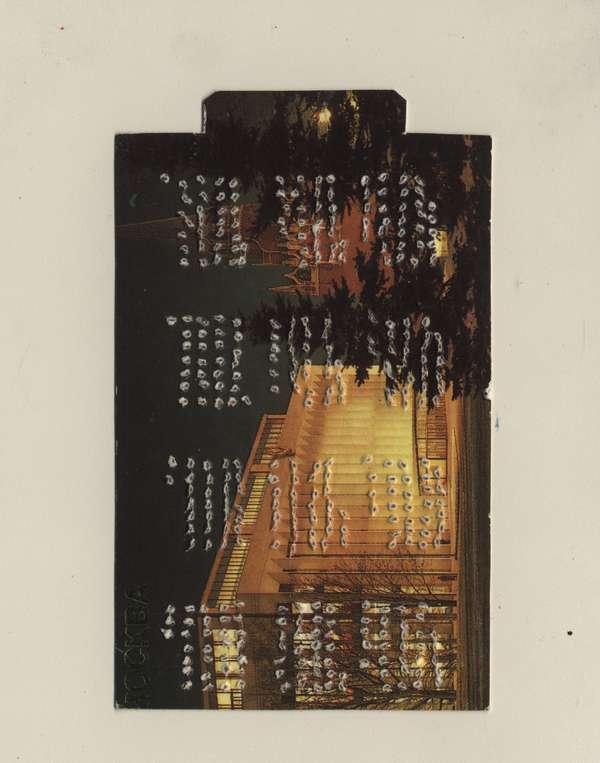

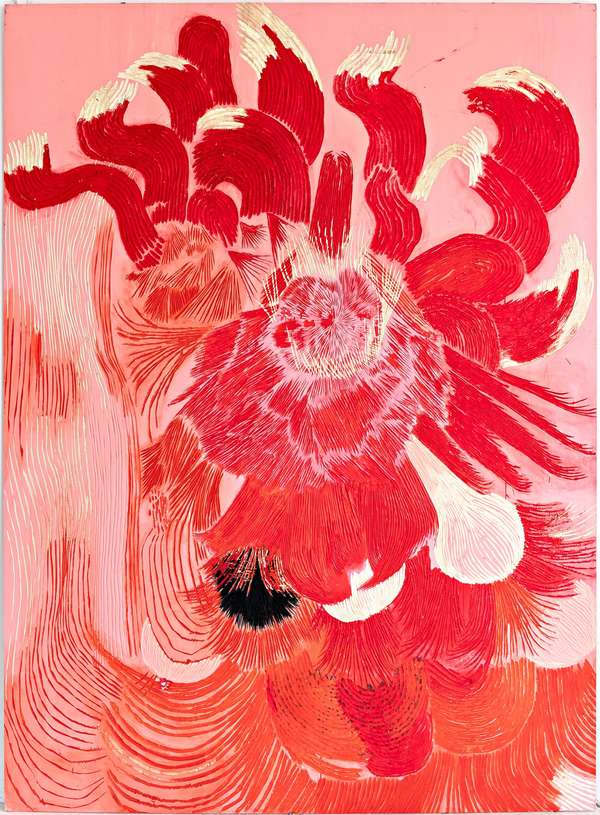

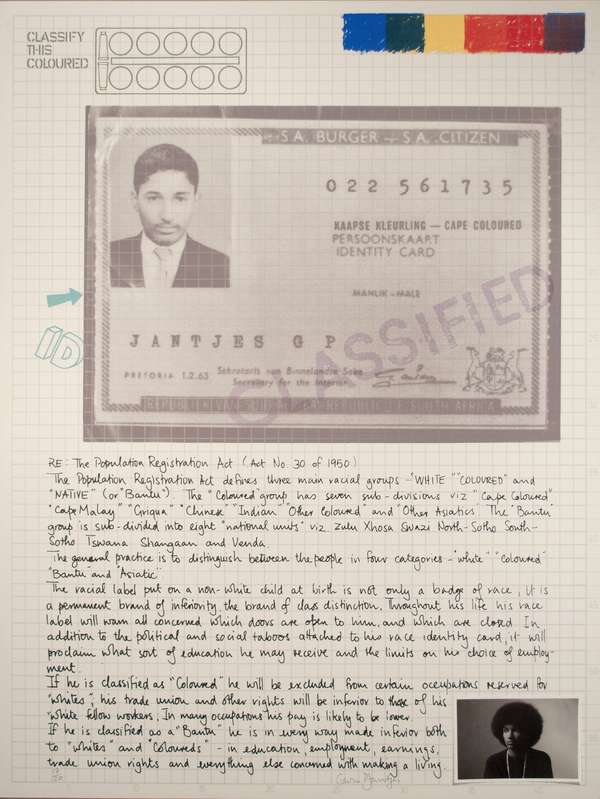

And Still I Rise

And Still I Rise

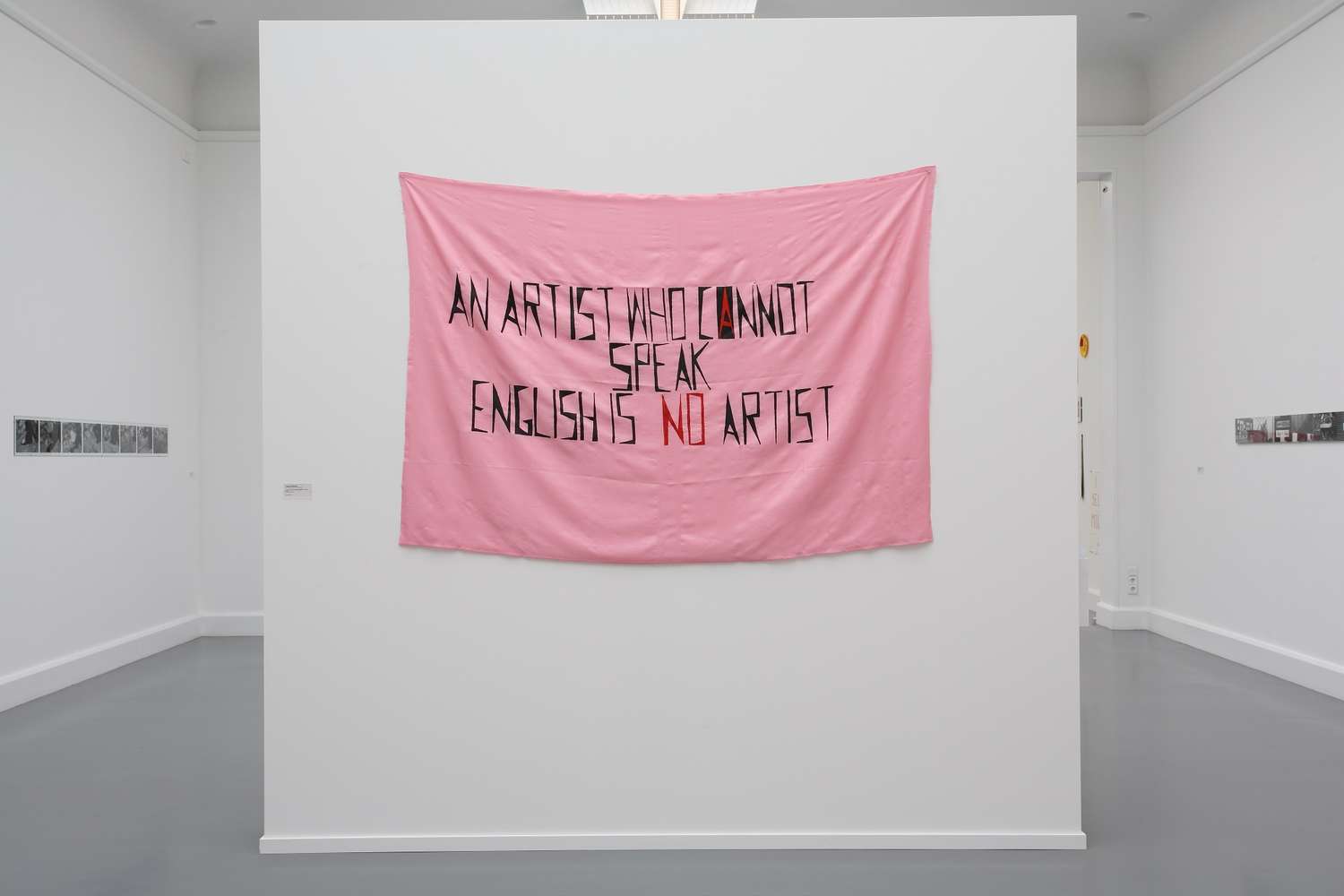

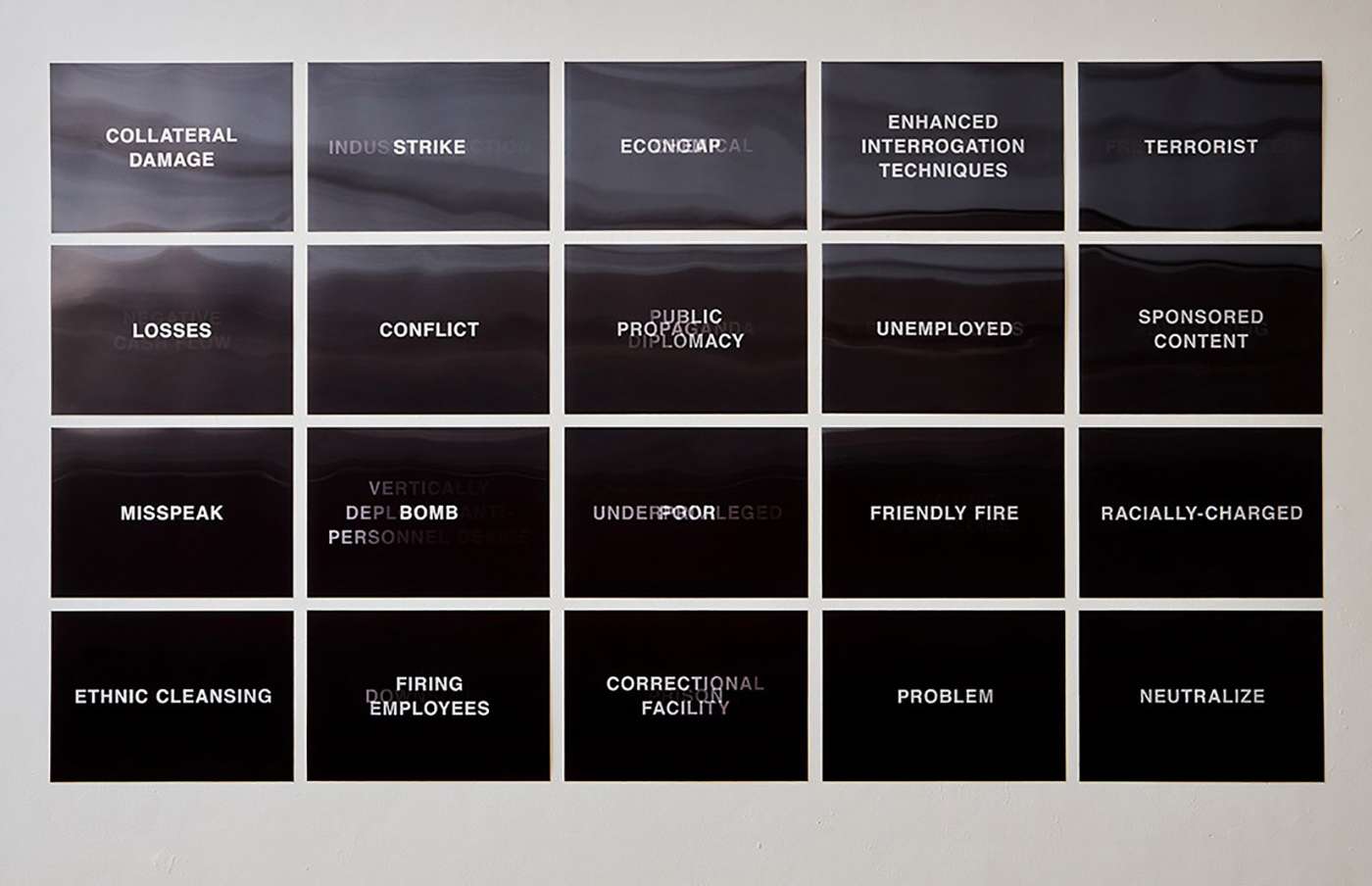

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

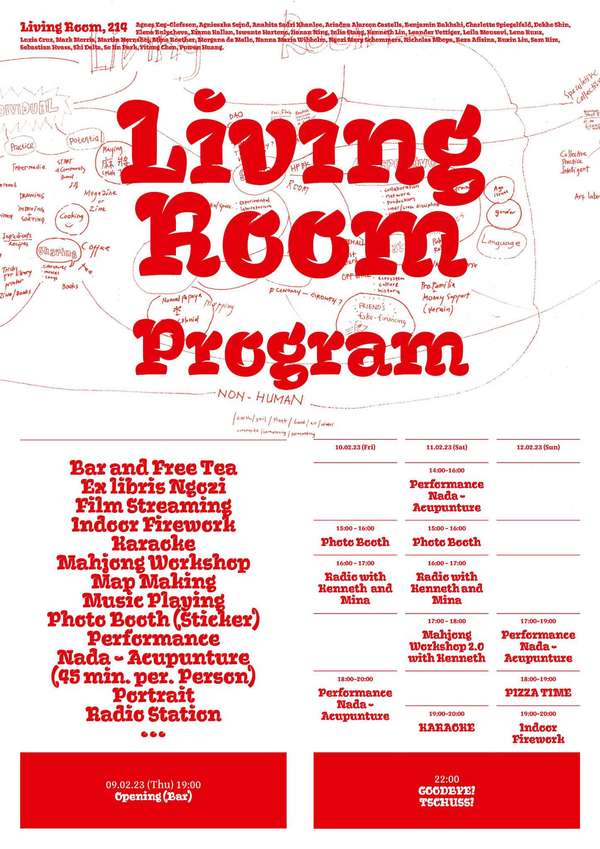

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

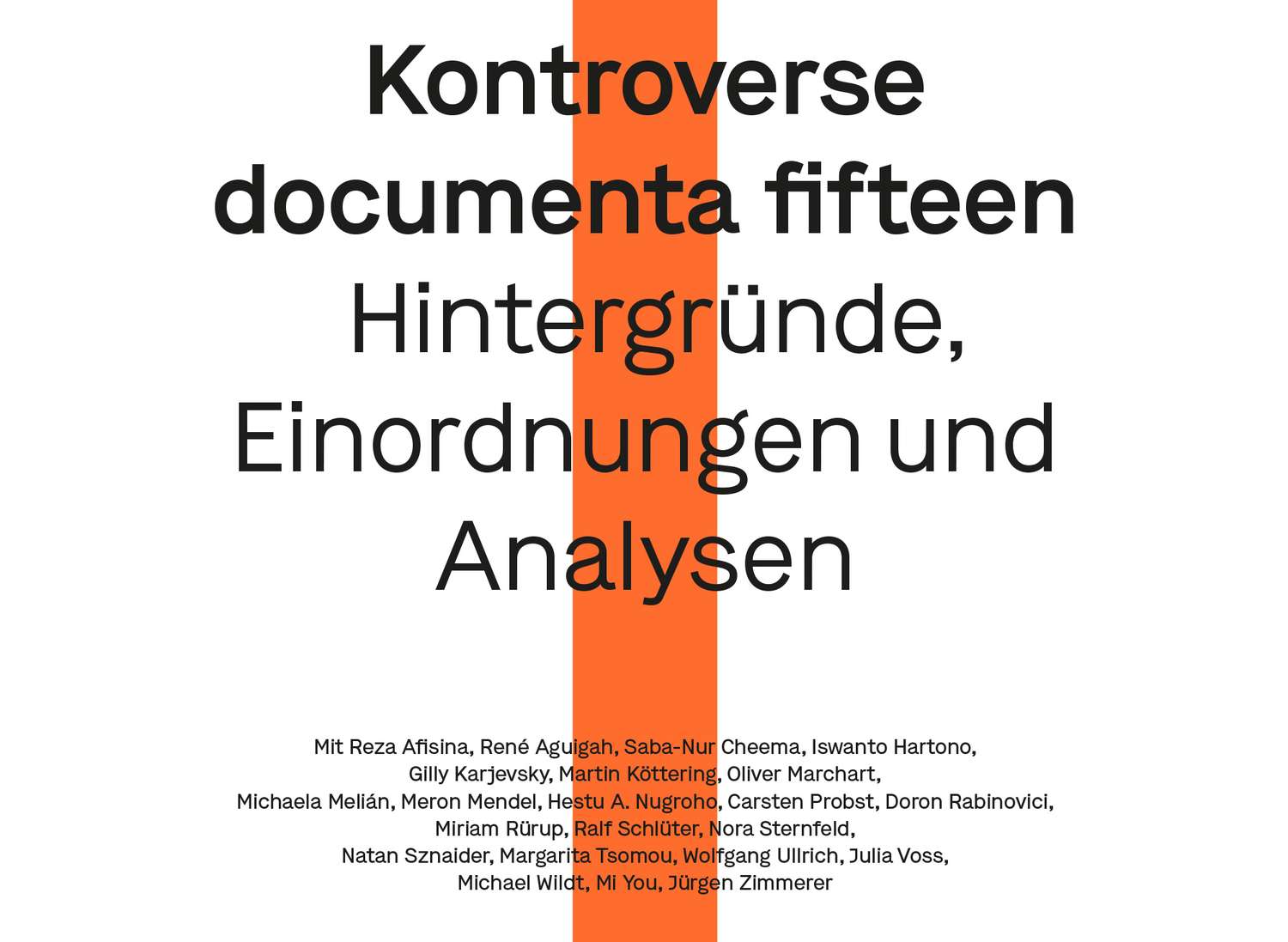

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

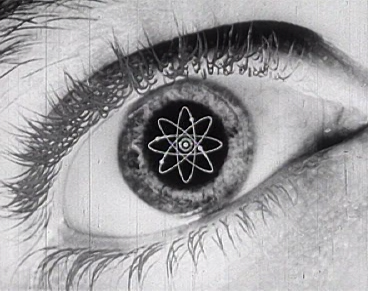

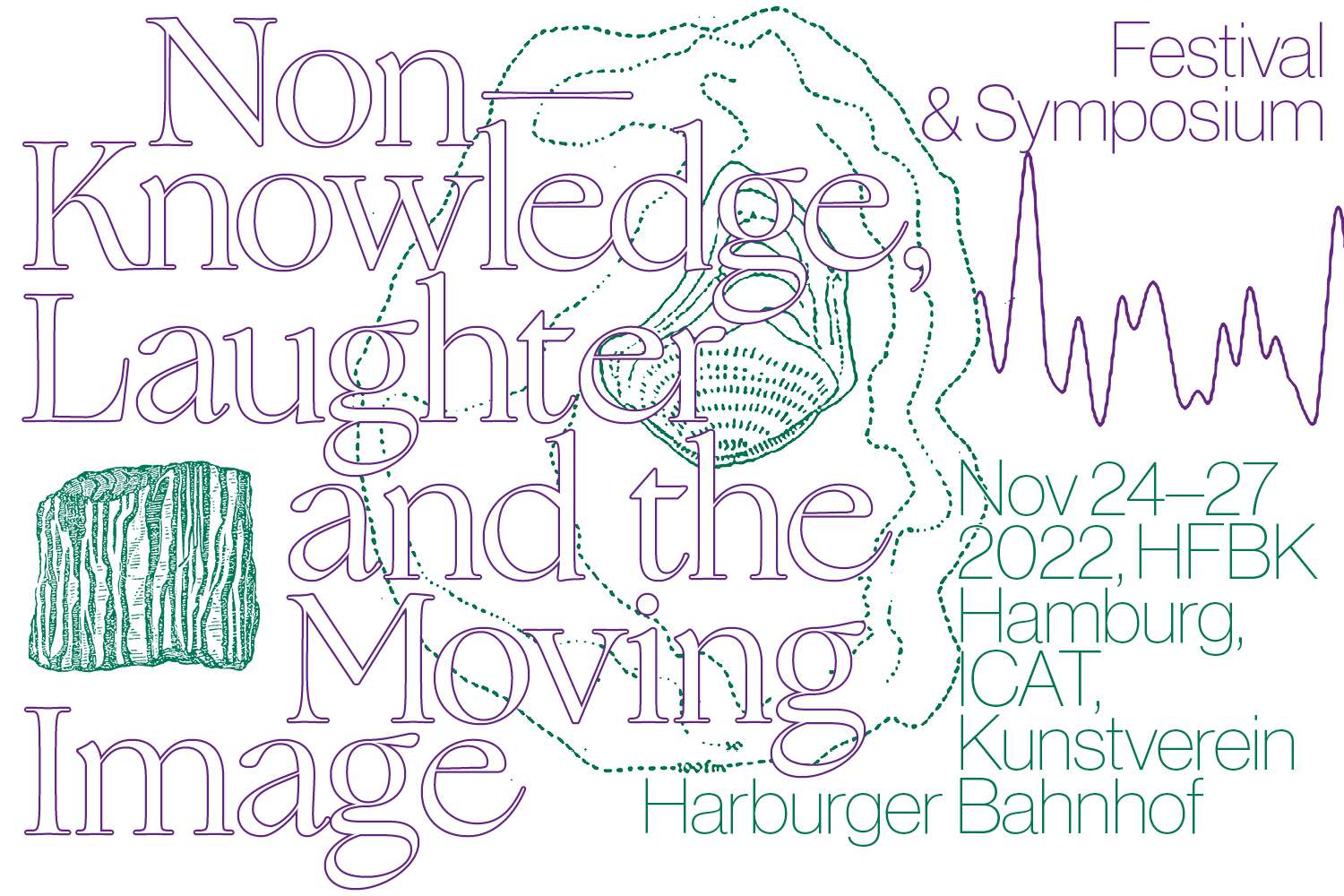

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

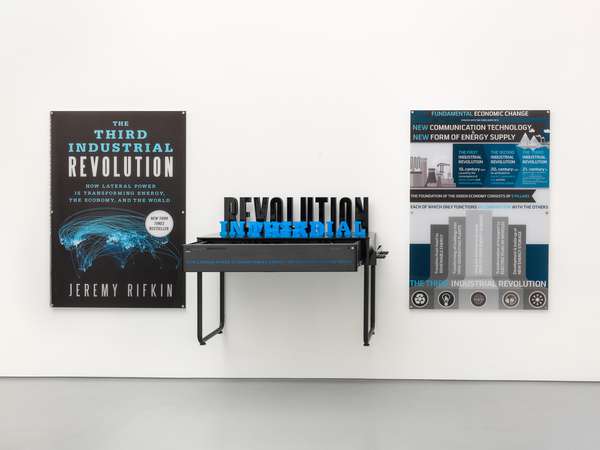

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

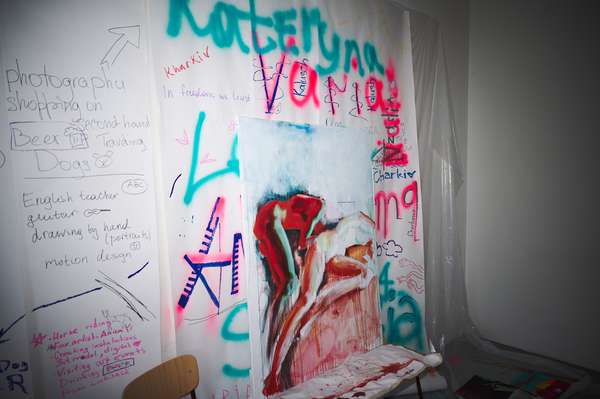

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

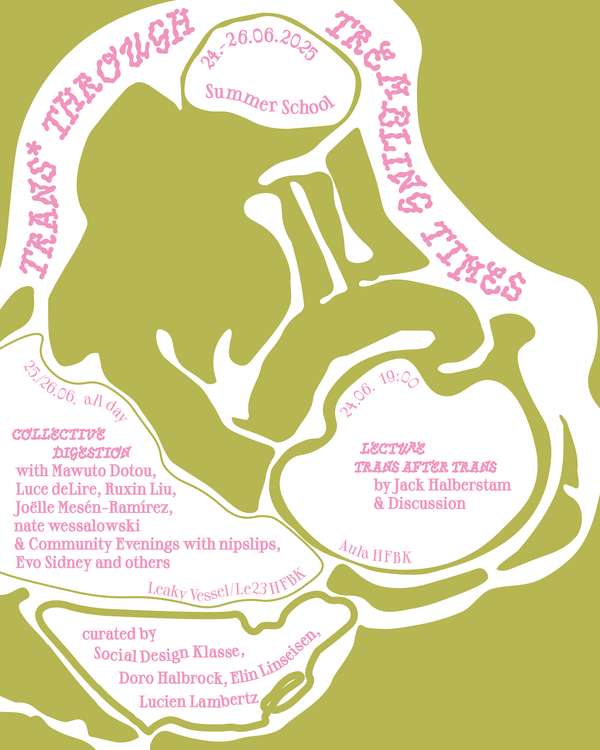

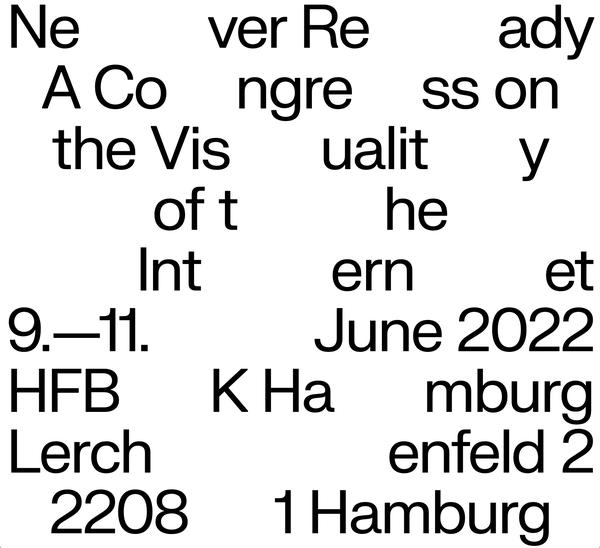

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

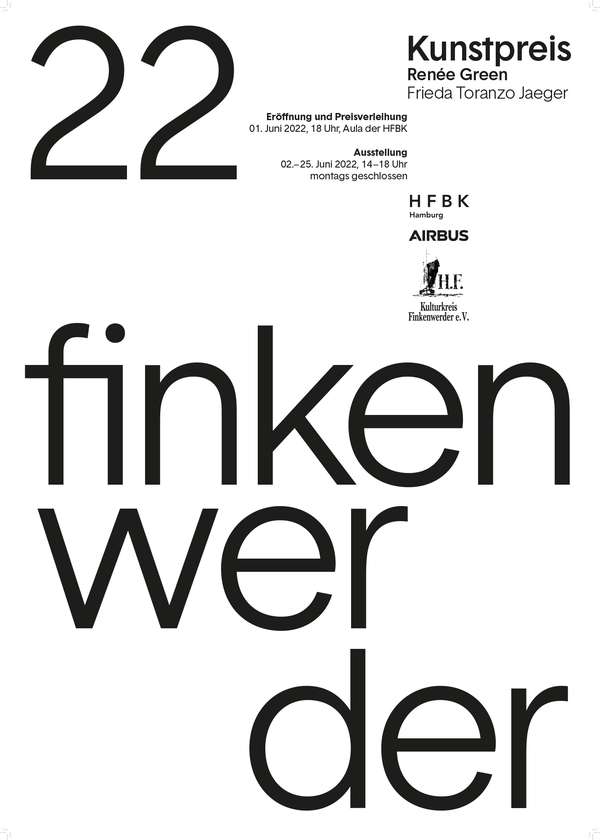

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

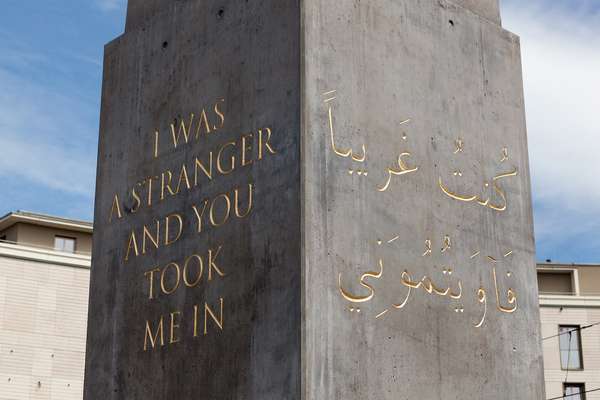

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

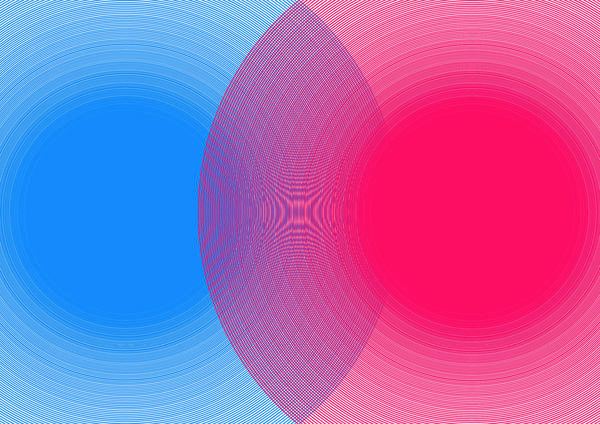

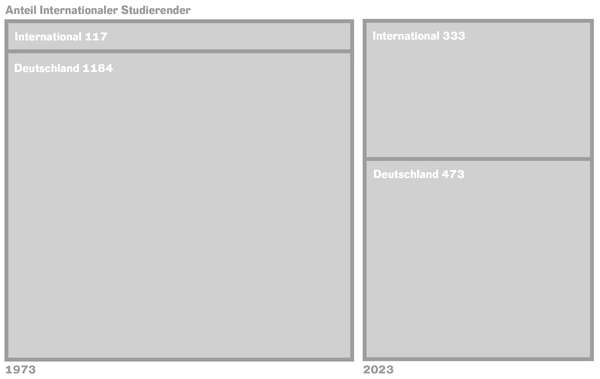

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

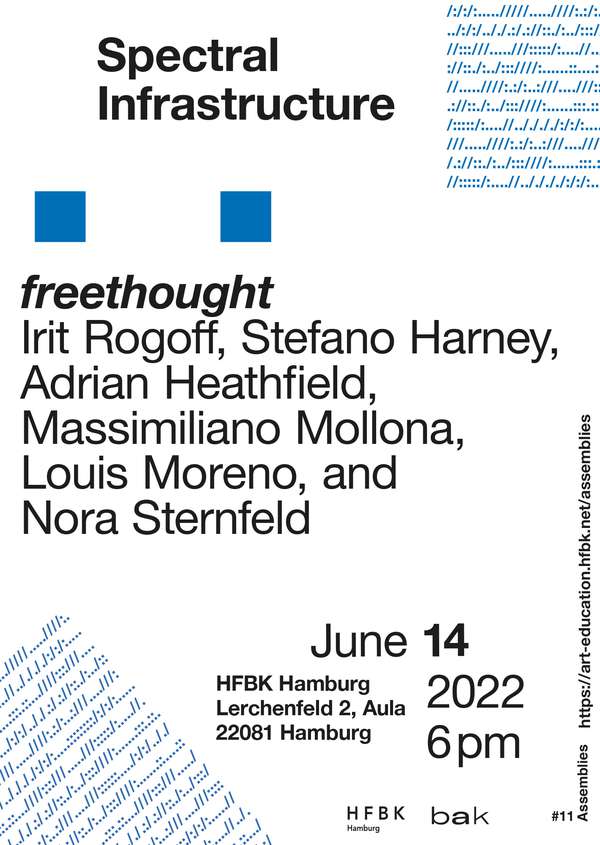

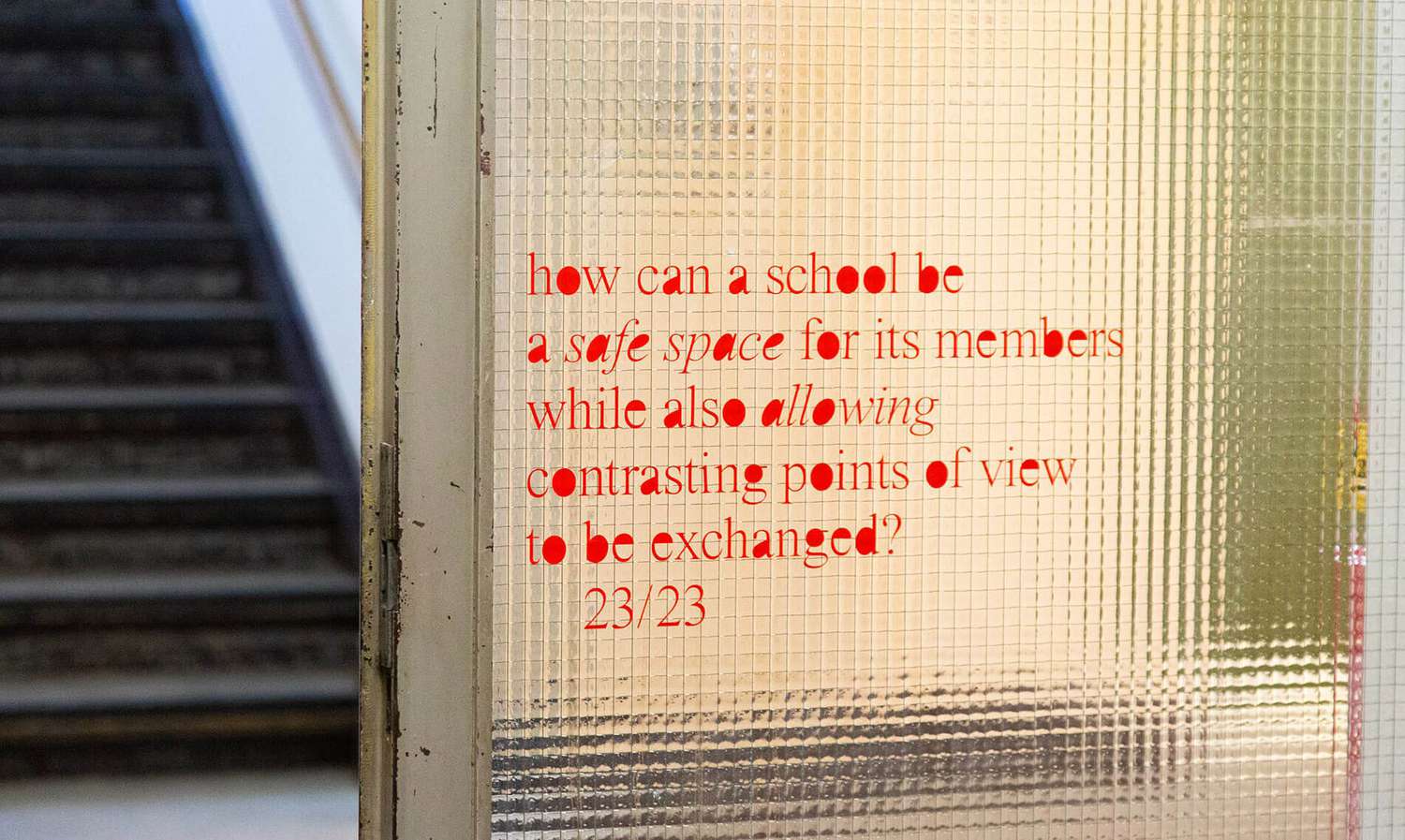

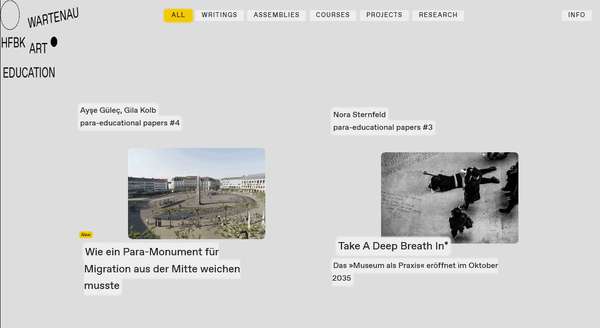

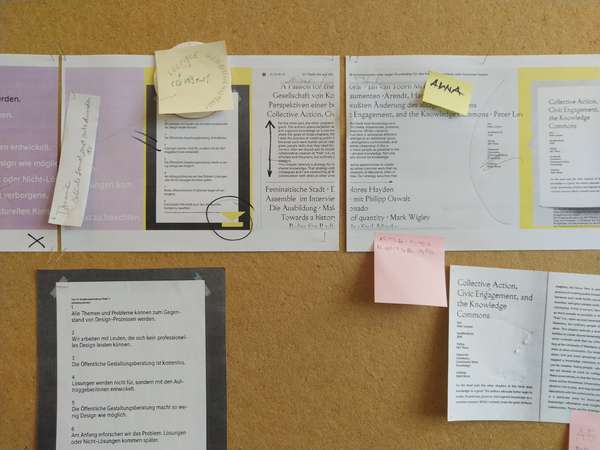

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

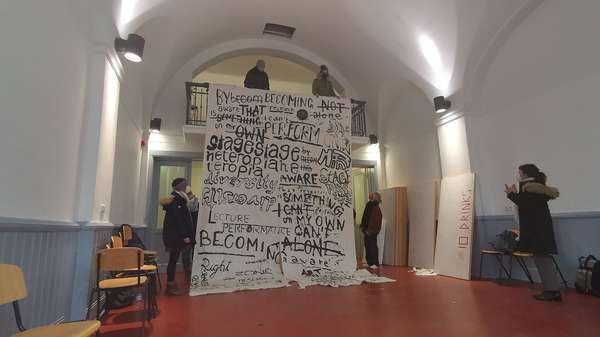

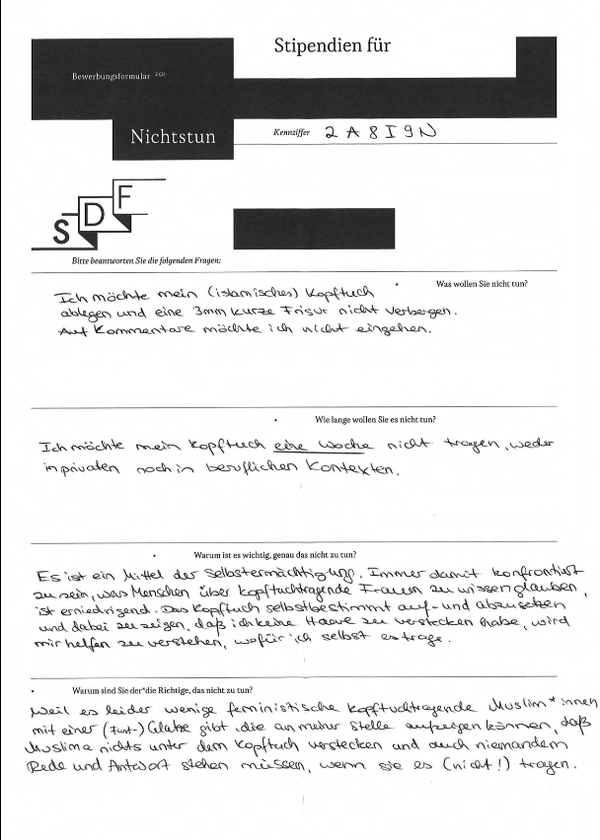

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

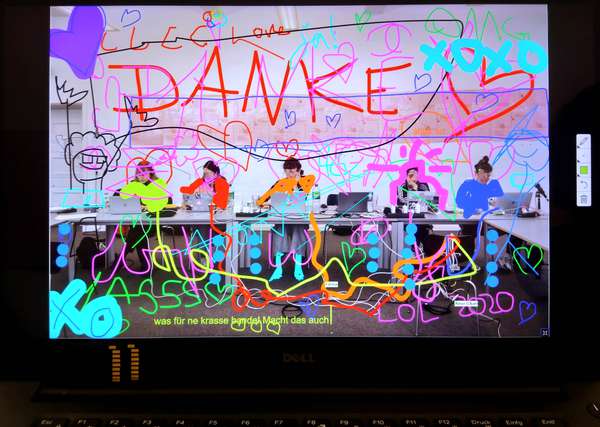

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

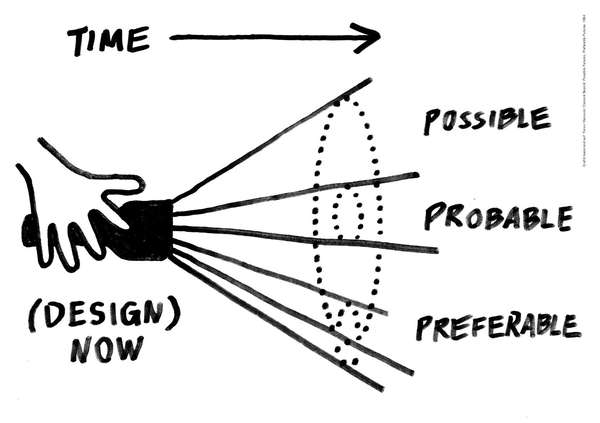

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?