Von Mut in finsteren Zeiten

Ein Text von Birgit Recki.

Für den Abend des 7. Juni 2024 hatte die HFBK Hamburg eingeladen zu einem Gespräch zwischen dem israelischen Soziologen Natan Sznaider, Professor emeritus in Tel Aviv, und Juliane Rebentisch, Professorin an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, die im Oktober dieses Jahres dem Ruf an die Hamburger HFBK folgen wird. Es geht um die Aktualität des politischen Denkens von Hannah Arendt, vor allem – aber nicht nur – um ihre große Rede bei der Entgegennahme des Lessing-Preises der Freien und Hansestadt Hamburg im September 1959: „Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten“.[1] Assoziationen an unsere Sorgen als Zeitgenossen der Gegenwart und an die Hoffnung auf Menschlichkeit, die wir dagegenhalten, werden billigend in Kauf genommen. Die Personen, die dort auf dem Podium in der HFBK zwei Stunden lang miteinander interagieren, sind im Grunde drei Preisträger unter sich: Sznaider ist vor zwei Monaten mit dem Friedenspreis der Geschwister-Korn-und-Gerstenmann-Friedenspreis 2024 ausgezeichnet worden, Rebentisch war die Hamburger Lessing-Preisträgerin im Jahr 2017 – und Hannah Arendt war die erste Frau und dabei zugleich die erste jüdische Person, die mit diesem Preis ausgezeichnet wurde. Zur Einstimmung in die Auseinandersetzung wurde mit ihren Gedanken wird ein Ausschnitt von einigen Minuten aus ihrem legendären Fernseh-Interview von 1964 mit Günter Gaus gezeigt, in dem sie wesentliche Einsichten der Lessingrede variiert.[2] Damit ist sie fortan auch im Diskurs-Raum präsent, nimmt gleichsam ihren Platz auf der Bühne ein; auch dies ein – sehr spezieller – Fall dessen, wie sie 1959 und 1964 den Begriff des „Interesses“ erläutert: als das lebendige „Dazwischen“, das sich zwischen Menschen bildet, die sich über ihre Interessen verständigen (lat.: inter-esse – dazwischen sein).

Was die beiden Diskussionspartner eingangs je für sich und völlig einvernehmlich artikulieren, die Faszination von Arendts Radikalität; von der Großzügigkeit, mit der sie sich nach der Erfahrung der finstersten Zeit der deutschen Geschichte in die deutsche Öffentlichkeit begibt; und der Kühnheit, gegen die Erwartungen dieser Öffentlichkeit ihre eigene Agenda zu verfolgen – das kann so auch für diejenigen im Publikum nachvollziehbar werden, die sich nicht so intensiv mit Person und Werk vertraut gemacht haben wie Juliane Rebentisch, die erst kürzlich ein Buch über Arendt veröffentlicht hat[3] und Natan Sznaider, der sich im Rahmen seiner Forschungsarbeit über die Philosophin diesen Sommer zu Archiv- und Lokal-Studien über die Vorbereitung der Hamburger Preisvergabe in den Jahren 1958/59 am Hamburg Institute for Advanced Study (HIAS) aufhält.

Was war, was ist das Faszinierende an Hannah Arendt? Rebentischs Antwort auf die Einstiegsfrage: Es war ihr Mut. In der Tat: Das dürfte es sein, was sich vielen, die Arendt – persönlich wie auch in ihren Texten – begegnet sind, in allem mitgeteilt hat: Ihr Mut in und gegenüber einer Öffentlichkeit: Zivilcourage. Die Maxime der Aufklärung, die Kant 1784 ausgerufen hat: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ – sie wäre mit Blick auf das, was Arendt in ihrem lebenslangen Engagement verkörpert hat, zu ergänzen und zu verstärken: Habe Mut, zu deinem eigenen Willen zu stehen.[4]

Natan Sznaider kann Rebentischs Vorgabe gerade auch mit Blick auf das Gaus-Interview nur bestätigen: Arendt „makes an appearance“,[5] so zitiert er den Eindruck, den sie auf ihr amerikanisches Publikum machte; sie spiele (auch hier, fünf Jahre nach dem Lessing-Preis, noch einmal als die erste Frau in einer Veranstaltungs-Reihe) – den Part, den sie sich selbst zugedacht hat, eindrucksvoll unerschrocken. Und es stimmt: Eindrucksvoll ist sie in ihrer Radikalität und Strenge – ganz unabhängig davon, ob wir ihr beim ersten Zuhören in allem folgen können, etwa darin wie sie hier unter Hinweis auf die Weltlosigkeit, in der sie ein Defizit der Menschlichkeit von „Paria-Völkern“ sieht, von Menschlichkeit gerade nicht im Sinne eines universalistischen Humanismus spricht; oder wie sie vom Preis der Freiheit spricht, den sie zu zahlen bereit sei. „Die Menschlichkeit der Erniedrigten und Beleidigten“, so wird Rebentisch aus der Preisrede zitieren, „hat die Stunde der Befreiung noch niemals auch nur um eine Minute überlebt“.[6] – Und das mache sie „politisch schlechterdings irrelevant.“ Es ist offenbar ein Fall von Tragik, was Arendt hier in einer rätselhaften Formel behauptet: Die „Menschlichkeit“ als Medium der bedingungslosen gegenseitigen Nähe, Wärme und Brüderlichkeit könne nur in unterentwickelten gesellschaftlichen Strukturen gedeihen; mit der „Stunde der Befreiung“ mache sich die Dynamik der Freiheit in einer elaborierten Praxis geltend, deren Raum die Öffentlichkeit mit ihren Regeln sei, zu denen die Nötigung zur Distanz gehöre.

Auch wenn man sich nicht sicher ist, wie man diesen komplexen Gedanken verstehen soll – eines versteht man auf jeden Fall: Hier spricht, dezidiert im Gestus der radikalen Konsequenz in der eigenen Einsicht und Haltung, kompromisslos in ihrer Strenge, eine Frau, die keine Rücksicht auf die eigene Popularität nimmt. Man höre nur im Interview mit Gaus die Stimme, zu der Hannah Arendt sich selbst ermächtigt hat: Es ist die Stimme einer Frau, die es nicht einsieht und nicht nötig hat, Kreide zu fressen. In dieser Stimme liegt bereits ein Element der forensischen Rhetorik, die Arendt als engagierte Aktivistin im politischen Raum für das eingesetzt hat, was ihr am Herzen lag.

In rhapsodischer Zwanglosigkeit griffen Rebentisch und Sznaider in ihrem Gespräch die leitende Intuitionen der Philosophin auf: Ihre Insistenz auf politischer Pluralität, die wir – so fordert Rebentisch zu Recht – mit unseren subkulturell geprägten Vorstellungen von Diversität nicht verwechseln dürfen, die vielmehr auf die radikale Konsequenz hinausläuft, dass jedes Individuum seine Repräsentanz haben solle; ihre Vorstellung vom Rollenverhalten in der politischen Öffentlichkeit, die Arendt selbst in der metaphorischen Dimension des Person-Begriffs (lat. persona – die Maske) zu erläutern sucht;[7] die souveräne Art und Weise, wie sie sich den Erwartungen der Hamburger an ihren Auftritt bei der Preisverleihung zu entziehen verstand. Nachdem das erste Bühnenstück, das nach der Befreiung durch die Alliierten 1945 in Berlin (der amerikanisch besetzten Zone) wieder gespielt wurde, Lessings Nathan der Weise gewesen war, so erläuterte Sznaider, erwartete man in Hamburg 1959 am Rednerpult Hannah die Weise. Arendt indessen verweigerte ihrem Publikum nicht allein die Neuauflage des Lessing-Klischees; sie spielte insgesamt auf eigene Rechnung, indem sie etwa gegen Nathans Emphase: „Sind Christ und Jude eher Christ und Jude/ als Mensch? Ah! Wenn ich einen mehr in Euch/ Gefunden hätte, dem es g´nügt, ein Mensch/ Zu heißen!“[8] protestierte – auch hier im Sinne dessen, was sie früh von ihrer resoluten Mutter gelernt hatte: „Wenn man als Jude angegriffen wird, muss man sich als Jude verteidigen!“[9]

Wiederholt wiesen Sznaider und Rebentisch in diesen gedankenreichen zwei Stunden darauf hin, dass Arendt sich von einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens nicht mehr als Philosophin bezeichnen wollte, sondern als Politische Theoretikerin. Wieso eigentlich nicht auch die Begründung referieren, die sie selbst im Gaus-Interview dafür gegeben hat: Auch in ihrer eigenen intellektuellen Subkultur nach 1933, unter Philosophen, hatte es für ihre Begriffe zu viele von denen gegeben, „denen zu Hitler etwas einfiel“, die mit anderen Worten um Vorwände bemüht waren, mit denen sie ihre eigene Anpassung – ihr Stillschweigen und Dableiben – rationalisieren konnten. Ist es nicht auch diese Kritik, die dann nicht allein das Engagement der Aktivistin Hannah Arendt motivierte, sondern auch in eindrucksvollen Beiträgen zu Buche schlug, weswegen wir uns über ihre Entscheidung hinwegsetzen und sie als die Philosophin würdigen, über die zu diskutieren es auch 65 Jahre nach dem Jahr ihrer Hamburger Lessing-Preisrede noch gute Gründe gibt?

[1] Hannah Arendt, Rede am 28. September 1959 bei der Entgegennahme des Lessing-Preises der Freien und Hansestadt Hamburg, Hamburg 1999. Erschienen in: Hannah Arendt, Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten. Rede über Lessing, Piper Verlag, 1960

[2] Hannah Arendt, Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk, hg. von Ursula Ludz, Piper Verlag, 1996 und in der Mediathek des ZDF https://www.zdf.de/dokumentation/zur-person/hannah-arendt-zeitgeschichte-archiv-zur-person-gaus-100.html (zuletzt aufgerufen am 18.6.2024)

[3] Juliane Rebentisch, Der Streit um Pluralität. Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt, Suhrkamp Verlag, 2022.

[4] Siehe die Betonung des Mutes in Arendt, Rede, S. 15

[5] In der Terminologie des Theatermodells menschlicher Praxis könnte man hier mit Erika Fischer-Lichte von „performance“ sprechen und damit den prozessualen Charakter des politischen Auftretens stärker betonen; siehe ihren Beitrag in: Uwe Wirth (Hrsg.), Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften, Suhrkamp Verlag, 2002.

[6] Arendt, Rede, S. 30.

[7] Sznaider macht hier eine Einschätzung geltend, die sehr für Arendts Sicht des Politischen spricht: Für die gegenwärtigen Tendenzen zu einer Ethik der Authentizität bietet dieser Ansatz keine Anknüpfung.

[8] G.E. Lessing, Nathan der Weise, 2. Aufzug, 5. Auftritt.

[9] Vgl. „daß man sich immer nur als das wehren kann, als was man angegriffen ist.“ Arendt, Rede, S. 33.

Birgit Recki ist emeritierte Professorin für Philosophie an der UHH, Herausgeberin von Ernst Cassirer: Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe in 25 Bänden und Mit-Direktorin des Hamburger Warburg-Hauses. – In Kürze erscheint Kants Kritik der Vernunft als Theorie der Freiheit. Ein Parcours, Freiburg/München 2024.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

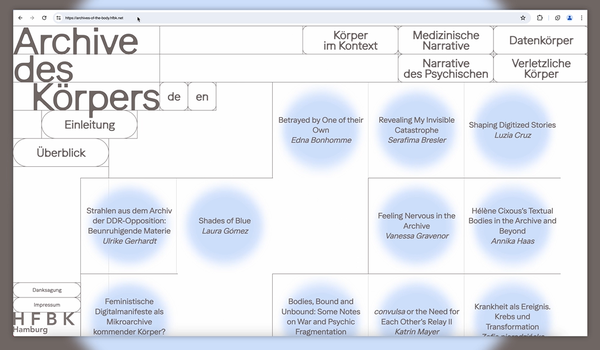

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?