Der Wille zur Verständigung

Ein Text von Till Briegleb.

Lagerbildung scheint die Epidemie unserer Zeit. Befeuert von einer erodierenden Medienlandschaft, die sich immer mehr auf Kontraste fixiert und immer weniger ums Differenzieren bemüht, scheint auch die engagierte Öffentlichkeit dem Gesinnungsmagnetismus zu verfallen. Pro und Contra sind wie das Amen in der Kirche, keine dialektischen Pole mehr, die zur Synthese streben, sondern Ausdruck eines Bekenntniszwangs, der nur bis zum eigenen Schlusswort denkt. Wer hier mitmacht, dem geht es fernab von den Schlachtfeldern, um die man sich streitet, spürbar stark ums Rechthaben. Und das lässt sich offensichtlich dann am intensivsten erleben, wenn mensch Reizwörter benutzt, die bei der Gegenseite Empörungsreflexe auslösen müssen. „Genozid“ und „Apartheid“ sind solche verbalen Kinnhaken, die zum Schweigemachen dienen sollen und zum Schreien animieren, auf der einen Seite. Die ständige Vergrößerung der Gewichtsklasse „Antisemit“ tut dasselbe auf der anderen.

In diesem Wutlicht der Vorwürfe ist gerade wenig Schatten für ein ernsthaftes Gespräch in der Gesinnungsoase des Zuhörens. Die „Ambiguitätstoleranz“, die Natan Sznaider im documenta-Streit noch tapfer und verständig eingefordert hatte, bevor sie ihm mit dem 7. Oktober 2023 als Haltung schlagartig obszön erschien, ist gerade so angesagt wie Russisch. Sie lässt sich aktuell nur noch als Erkenntnisweg leben, wenn Freunde miteinander reden, die in entscheidenden Punkten nicht der gleichen Meinung sind, in ihrem grundsätzlichen Humanismus aber schon. Und die sich in einem Geschichtsmoment kennenlernten, bevor das Entweder-Oder wieder allmächtig wurde.

So ging es Navid Kermani und Natan Sznaider, der eine als Kind iranischer Eltern in Siegen geboren, der andere als Sohn von Holocaust-Überlebenden aus Polen in Mannheim. Sie trafen sich erstmals in einer noch nicht ganz eskalierten Atmosphäre 2002 in Haifa und lernten sich bei einem Strandspaziergang kennen und schätzen. In dem angespannten Moment zwischen dem gescheiterten Oslo-Friedensabkommen und der zweiten Intifada, zwischen dem ersten palästinensischen Selbstmordattentat und dem Besuch Ariel Scharons auf dem Tempelberg, diskutierten sie via E-Mail ihre unterschiedlichen Ansichten zu der Frage, welche Voraussetzungen ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinenserinnen und Palästinensern in einem Gebiet so groß wie Hessen bräuchte, und welche realpolitischen Schritte dafür notwendig wären, um die Eskalationsschraube wieder zurück ins Brett der Gemeinsamkeiten zu drehen.

Nach der neuesten brutalen Verschärfung dieses blutigen Streits um Palästina entschlossen sie sich, ihre private Debatte von vor 21 Jahren als Buch zu veröffentlichen. Knapp ein Monat nach dem bestialischen Angriff der Hamas erschien Israel. Eine Korrespondenz im Hanser Verlag und rief dem Kurzzeitgedächtnis der Nachrichtenkonsumenten ziemlich schonungslos in Erinnerung, wie Geschichte sich ständig wiederholt, wenn Unversöhnliche mit Gewalt versuchen, sie zum Halten zu bringen. Worüber Sznaider und Kermani im Jahr 2002 in einem Prozess engagierter, teils sehr emotionaler Begriffsklärung sprachen, kann unter Austausch einiger historischer Ereignisse tatsächlich heute exakt wie aktuell erscheinen. Ist das nun die traurige Diagnose eines Prozesses, in dem offensichtlich niemand dazu gelernt hat, oder vielleicht doch die neuerliche Chance, endlich die Kraft der vermittelnden Sprache zu erkennen?

Bei dem Gespräch in der Aula der HFBK Hamburg am 24. Mai, wo Navid Kermani und Natan Sznaider eingeladen waren, ihre Debatte vor dem Hintergrund des folgenden Krieges in Gaza vor Publikum wieder aufzunehmen, galt es zunächst, ihre politische Entfernung, die nach dem Hamas-Angriff, aber vor allem nach dem gnadenlosen Gegenschlag der israelischen Armee zeitweise in private Entfremdung zu münden begann, transparent zu machen. Sznaider, der an verschiedenen Stellen schon in der Vergangenheit erklärt hatte, dass er jeden Morgen wieder am 7. Oktober 2023 aufwache, und das hier erneut sagte, tat sich sichtlich schwer mit Navid Kermanis Insistieren auf gegenseitige Empathie als Voraussetzung, den Konflikt gerecht zu behandeln.

„Mitgefühl ist keine politische Kategorie. Ich kann damit nichts anfangen“, erklärte Sznaider zunächst recht schroff, der sich einige Minuten vorher allerdings auch ein Selbstattest ausgestellt hatte für emotionale Härte. Er, wie die meisten Jüdinnen und Juden in Israel, befänden sich noch nicht im posttraumatischen Zustand, sondern mitten im Trauma. Und das rufe „Sentimente hervor, auf die man nicht stolz ist.“ Aber mit der schrittweisen Rückkehr zur analytischen Kühle, die den Soziologen Sznaider zur überzeugend fairen Konfliktforschung befähigt hat, diskutierten die oppositionellen Freunde dann das Feld, auf das sie sich schon 2002 als gemeinsames Terrain verständigen konnten: Die nüchterne Suche nach realpolitischen Angeboten, in denen der Begriff der Empathie nicht mehr die zentrale Bedeutung hat, die er vor allem in der deutschen Politik einseitig bezogen auf die Jüdinnen und Juden und die bedingungslose Treue zum israelischen Staat besitzt.

Sehr klug moderiert von der Journalistin Kristin Helberg fanden Kermani, der einer der überzeugendsten Fürsprecher bedingungsloser Fairness in allen Debatten ist, und Sznaider, der seine Verwundung so offen artikulierte, dass sie manche seiner kategorischen Aussagen relativierte, zu einem gemeinsamen Nenner. Dass ein sofortiger Waffenstillstand und die Rückkehr aller noch lebenden Geiseln der entscheidende Durchbruch vernünftig kalkulierter Politik sei, die sich danach wieder ernsthaft mit der Zwei-Staaten-Lösung befassen müsse. Obwohl heute niemandem klar sei, wie die erreicht werden könne, böte allein der Versuch die Chance, zu neuen Lösungen und Übergangslösungen zu gelangen, „von denen wir heute noch keine Vorstellung haben“, wie der Optimist Kermani hofft, ohne dass der Pessimist Sznaider widersprach.

„Sicherheit durch Härte ist das Spiegelbild von Freiheit durch Terror“, so hatten die streitenden Freunde vor Kurzem in einem gemeinsamen Artikel für die Süddeutsche Zeitung den Glauben auf beiden Seiten des Konflikts kommentiert, Normalität durch Vernichtung des Gegners zu erringen. „Der Krieg wird Israel auf lange Sicht nicht sicherer, sondern unsicherer machen“, sagte Navid Kermani an diesem Abend in der vollbesetzten Aula, wo – anders als etwa bei der documenta-Debatte – zwei Stunden konzentriertes Zuhören ohne aggressive Zwischenrufe zu erleben war.

Aber über den Druck, der dazu erzeugt werden müsse, vom Weg der gegenseitigen Entmenschlichung abzuweichen, waren sich Kermani und Sznaider schon gar nicht mehr einig. Während der deutsche Orientalist die Ansicht äußerte, Dialogbereitschaft im Krieg könne „nur gelingen durch äußeren Druck“, verwarf Sznaider fast alle zuletzt erlebten Drohkulissen, von internationalen Gerichtsurteilen und Haftbefehlen zu möglichen Waffenembargos gegen die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) und linken Studierendenprotesten als „nicht hilfreich.“

Er, der „in letzter Zeit auf so vielen Demonstrationen war, wie die meisten Anwesenden in ihrem Leben nicht“, vertraue allein auf den inneren Druck der israelischen Zivilgesellschaft als Game Changer. Druck von außen mache nur die Netanjahu-Regierung stärker. Worauf Navid Kermani von Kristin Helberg zur Gegenrede animiert wurde mit der Erinnerung, dass er schon 2006 davon gesprochen habe, dass Israel zum Überleben auf die moralische Unterstützung des Westens angewiesen sei, die sie mit ihrem Vorgehen in Gaza gerade aufs Spiel setze.

Immer wieder wurde von beiden auch auf die deutsche Debattenkultur zu dem Konflikt eingegangen, ohne dass ein lobendes Wort den Saal erhellte. Kermani erklärte, er interessiere sich dafür nicht besonders, Sznaider hatte nur Spott übrig für linke Anti-Zionisten, die völlig außer Acht lassen, dass Israel ein Staat von Geflüchteten sei. Er applaudierte vielmehr der deutschen „Staatsräson“ und ihrer bedingungslosen Treue zu Israel als einem „Tabu“, das man „noch nicht brechen“ dürfe. Danach merkte Kermani an, der zuvor auch schon darauf verwiesen hatte, dass es im Schatten des Gaza-Krieges Konflikte wie im Sudan mit weit mehr Toten und Elend gäbe, um die sich hier niemand schere, dass auch im Hinblick auf den eigentlichen Marionettenspieler des Hamas-Terrors, den Iran, in der deutschen Politik eine Bigotterie des Schweigens herrsche.

Als Hauch einer Vision für den Nahen Osten sahen beide dann neue Koalitionen mit arabischen Staaten, deren Diktatoren man zwar nicht möge, die aber als Verbündete für eine Normalität zwischen den Ländern der Region und in Opposition zum Iran wesentlich seien. Und dann erschien am Horizont des Gesprächs plötzlich ein sonst so heftig gescholtenes Gebilde als Vorbild für einen Frieden im Nahen Osten: Europa. „Grenzen existieren noch, sind aber irrelevant“, brachte Navid Kermani das Modell auf den Punkt, mit dem ein Zusammenleben einst verfeindeter Völker als erfolgreicher Gesamtzusammenhang für Israel und seine Nachbarn vorstellbar werden könne.

Leider sind die beiden Intellektuellen nicht die Verhandlungsführer einer Friedenslösung, wo unterschiedliche Interessen so kompromissfähig moduliert werden, dass aus ihrem Protokoll nicht nur neuer Hass erwächst. Aber was dieser Abend gezeigt hat, das ist die Wirklichkeit einer Streitkultur, die nicht nach Wut, Wahrheitsverdrehung und Vandalismus bemessen wird, sondern nach dem Willen zur Verständigung. Und das ist die wirksamste Medizin gegen jede aggressive Lagerbildung als destruktive Seuche.

Till Briegleb lebt in Hamburg und ist freier Autor und Journalist mit den Themenschwerpunkten Theater, Kunst und Architektur. Er arbeitet unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und art – Das Kunstmagazin.

Der Text erschien im Lerchenfeld Nr. 71, Juli 2024.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Lange Tage, viel Programm

Lange Tage, viel Programm

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Redesign Democracy – Wettbewerb zur Wahlurne der demokratischen Zukunft

Kunst im öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2025 an der HFBK Hamburg

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Der Elefant im Raum – Skulptur heute

Hiscox Kunstpreis 2024

Hiscox Kunstpreis 2024

Die Neue Frau

Die Neue Frau

Promovieren an der HFBK Hamburg

Promovieren an der HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

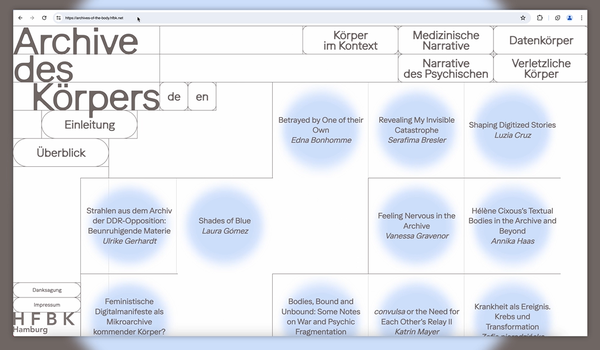

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?