unmodern talking über Dale Crippens Vortrag zum Allgemeinen Gleichstellungsgesetz

Slow Motion

Dale Crippen hält am 31.7. an der Uni Hamburg einen informativen, ordentlichen, verständlichen Vortrag zum Allgemeinen Gleichstellungsgesetz (AGG). Organisiert vom Queer-Referat findet die Veranstaltung im Rahmen der Pride Week 2019 statt und richtet sich an Menschen ohne juristische Vorkenntnisse, was uns natürlich sehr gelegen kommt. Wir werden zunächst darüber aufgeklärt, was Diskriminierung zivil- und arbeitsrechtlich genau bezeichnet: Diskriminierung betrifft alle, die aufgrund ihrer „Rasse“ oder „Ethnischen Zugehörigkeit“ (ja, das steht so im AGG, kein Witz. Deshalb verwendet Crippen glücklicherweise in seinem weiteren Vortrag die Bezeichnung „rassistische Zuschreibung“) aber auch ihres Geschlechts, ihrer Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Lebensalters oder ihrer sexuellen Orientierung ausgeschlossen oder benachteiligt werden.

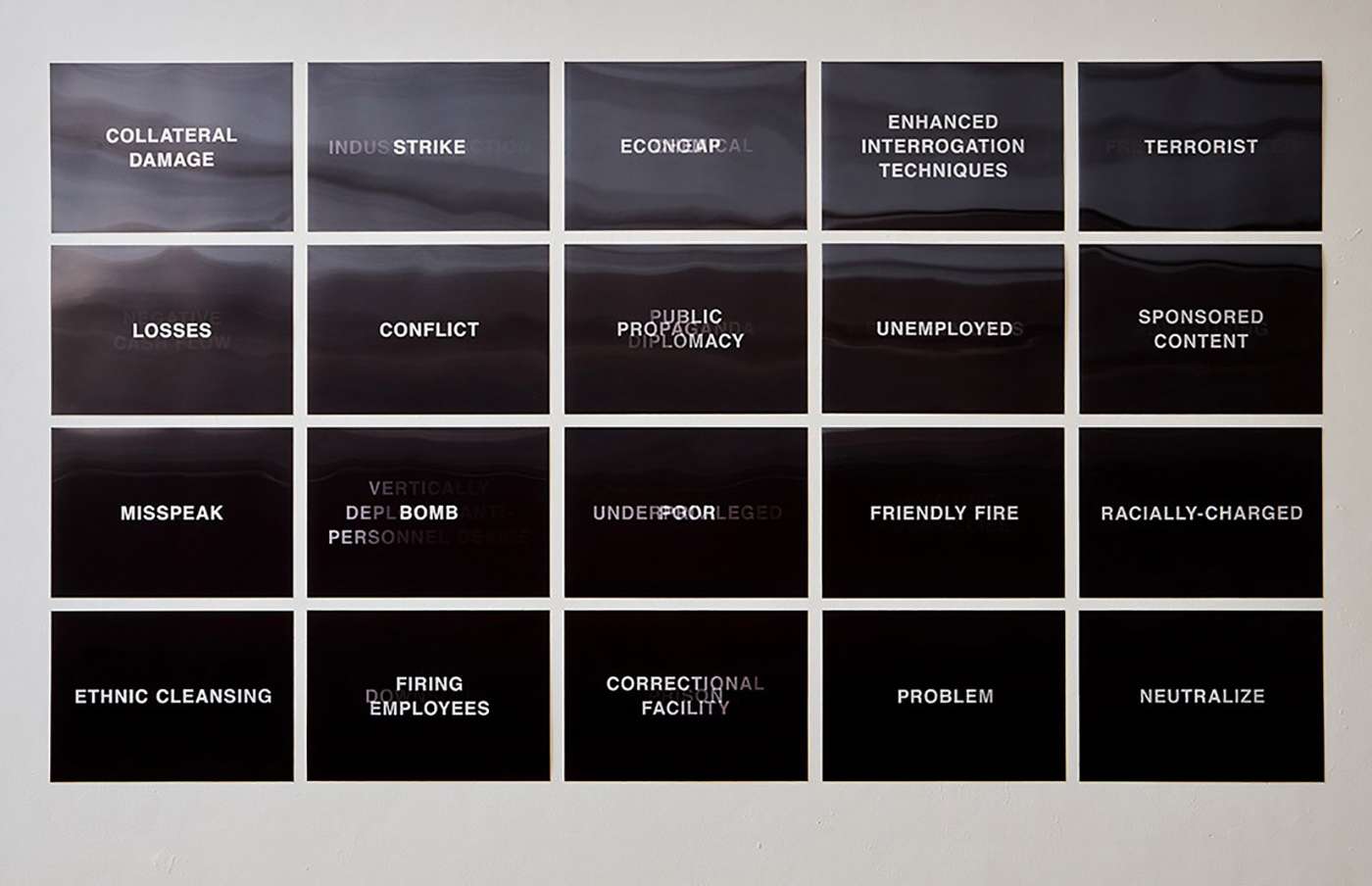

Dabei lernen wir, dass unterschieden wird zwischen „unmittelbarer Diskriminierung“ und „mittelbarer Diskriminierung“. Unmittelbare Diskriminierung wäre etwa ein Schild mit der Aufschrift „Asylanten müssen draußen bleiben“ an einer Kiosk-Tür. Ja, sowas gibt’s. Mittelbare Diskriminierung findet statt, wenn sie nicht auf direkte Weise formuliert wird, sondern versteckt hinter einem Vorwand. Typisch dafür sind Kleiderverordnungen, wie etwa ein Burkini Verbot.

Macht Sinn und klingt erstmal so, als wäre damit alles geklärt. Wie zu erwarten, gestaltet sich das Ganze in den meisten Fällen aber eben doch komplizierter und hat viel damit zu tun, wie die unterschiedlichen Aspekte von Anwält_innen, Richter_innen etc. ausgelegt werden. Deshalb ist es wichtig, die eigenen Rechte zu kennen, meist reicht das aber nicht aus. Vielmehr geht es darum, auf eine Art und Weise zu argumentieren, die vor Gericht haltbar ist. Eine Strategie ist beispielsweise das Entlarven eines diskriminierenden Tatbestandes über die Ermittlung einer Vergleichsgruppe. Wenn etwa Muslima verboten wird, im Burkini baden zu gehen, da dies vermeintlich „unhygienisch“ sei, reicht ein Blick auf Sportschwimmer_innen, die seit jeher und problemlos mit Kopfbedeckung schwimmen. Just lässt sich argumentieren, dass hier Menschen aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Weltanschauung nachteilig behandelt werden. Ähnliche Beispiele gibt es zu Hauf und wir sehen uns eine Reihe davon an. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, des Alters, rassistischer Zuschreibungen usw. usw. und am Ende jeweils eine klare, eindeutige Auflösung: Hier liegt Diskriminierung vor, dagegen muss jetzt noch nur etwas unternommen werden.

Dabei sollte uns bereits einer der ersten Sätze des Vortragenden stutzig machen, wenn er beiläufig und mit Augenzwinkern verrät, dass das Wirken des Staats und seiner Institutionen nicht dem AGG unterliegt, denn „der Staat diskriminiert ja nicht.“ Und genau da liegt das Problem, denn was das AGG nicht anerkennt, ist gerade das, womit marginalisierte Gruppen am meisten zu kämpfen haben: strukturelle Diskriminierung. Und darin liegt auch die Schwachstelle des Vortrags, denn die Informationen und Strategien, die wir erhalten, greifen nur unter der Prämisse, dass tatsächlich alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind (Grundgesetz, Artikel 3). Was wir im Vortrag gehört haben, setzt jedoch schon eine ganze Menge voraus: ich muss die Sprache beherrschen – und damit ist nicht „deutsch“ an sich gemeint, sondern jene Sprache, die vor Gericht gesprochen wird – ich muss das Wissen um meine Rechte besitzen und zudem das nötige Kleingeld, um keine Angst vor eventuell anfallenden Anwalts- und Gerichtskosten zu haben. Schon damit ist wahrscheinlich der Großteil der potenziell von Diskriminierung Betroffenen ausgeschlossen und wir haben noch gar nicht berücksichtigt, dass nicht-weiße Menschen wissen, dass sie sowieso von Vornhinein selbst unter Verdacht stehen und zurecht Bedenken haben, ihre Rechte einzufordern. Oder wie steht es mit denjenigen, gegen die in der Vergangenheit strafrechtlich untersucht wurde, oder die in einem Abhängigkeitsverhältnis zum deutschen Staat stehen, wie etwa Asylbewerber_innen? Werden sie die Kapazitäten und Möglichkeiten haben, auf ihre Rechte zu bestehen?

Das Empowerment, das der Vortrag wohl bieten will, ist nicht voraussetzungslos, die konkreten Hilfestellungen und Ratschläge bleiben dafür auch oft zu unkonkret und klammern soziale und ökonomische Schwierigkeiten in der Verteidigung der eigene Rechte fast vollkommen aus – so wie auch eine grundlegende Kritik der Konstitution des AGGs und seiner Institutionen ausbleibt.

„Grundsätzlich gleich – für eine bessere Verfassung“, war das Motto der diesjährigen HAMBURG PRIDE, womit vor Allem eine Ergänzung des Artikel 3 GG gefordert wird, und zwar die Aufnahme des Schutzes vor Benachteiligung aufgrund sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität, wie sie bisher noch nicht im Grundgesetz aufgenommen sind. Wir sind uns einig: Die Verfassung und das Grundgesetz zu kennen und zu verstehen, mit all ihren Ausschlüssen, Widersprüchen und Defiziten, kann als wichtiges Werkzeug zu selbstermächtigtem Handeln, kollektiven Ungehorsam und solidarischen Zusammenschlüssen führen. Außerdem: Eine Kritik dieses schriftlichen und rechtlichen Selbstverständnisses der Bundesrepublik ist unbedingt notwendig und kann nicht laut und oft genug wiederholt werden. Fraglich jedoch bleibt, ob einzelne Ergänzungen und Reformationen des Schriftwerks tatsächlich auch zu einer „besseren Verfassung“ unserer Gesellschaft führt. Lebensrealität wird immer noch durch Handlungen von Menschen geschaffen, nicht durch eine schöne Gute-Nacht-Geschichte mit zahlreichen Paragrafen, in der Unrecht und Recht schön säuberlich getrennt wird.

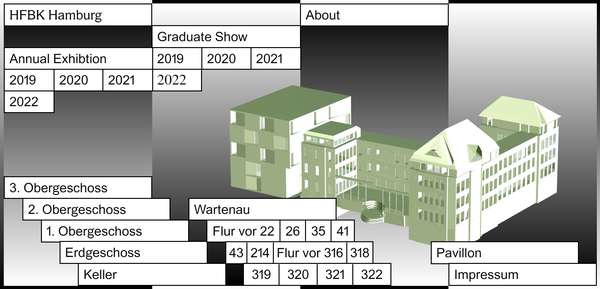

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Finkenwerder Kunstpreis 2024

Gespräche mit Natan Sznaider

Gespräche mit Natan Sznaider

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Aktuelle Ausstellungsempfehlungen

Aktuelle Ausstellungsempfehlungen

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

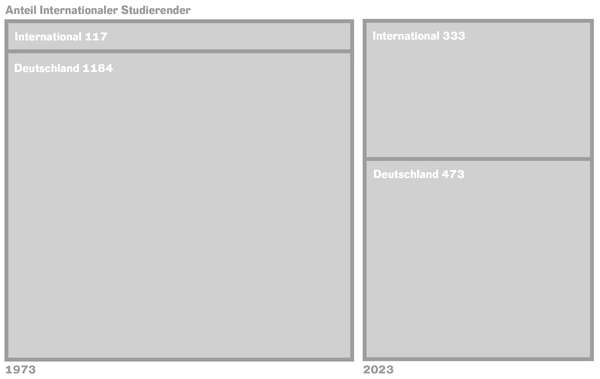

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

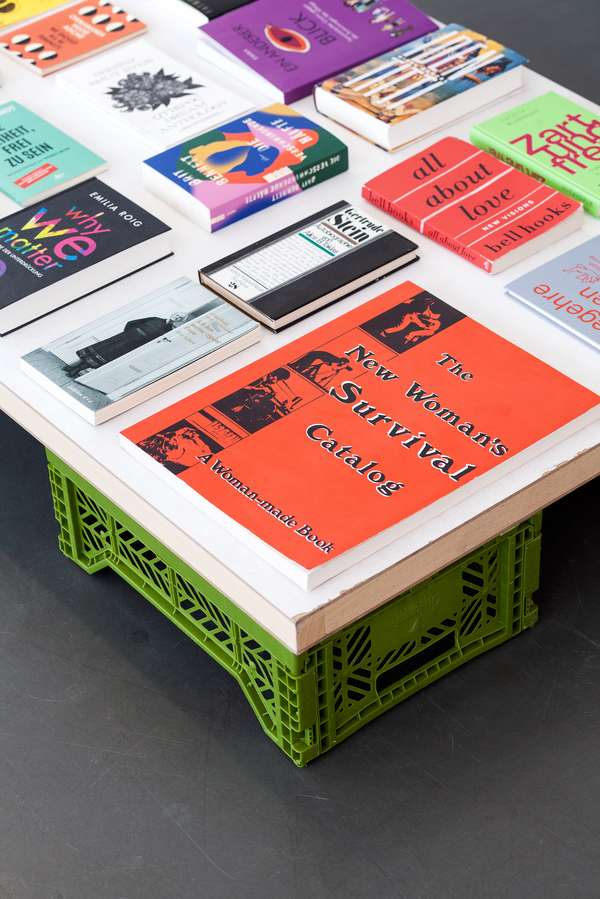

Extended Libraries

Extended Libraries

Semestereröffnung 2023/24

Semestereröffnung 2023/24

And Still I Rise

And Still I Rise

No Tracking. No Paywall.

No Tracking. No Paywall.

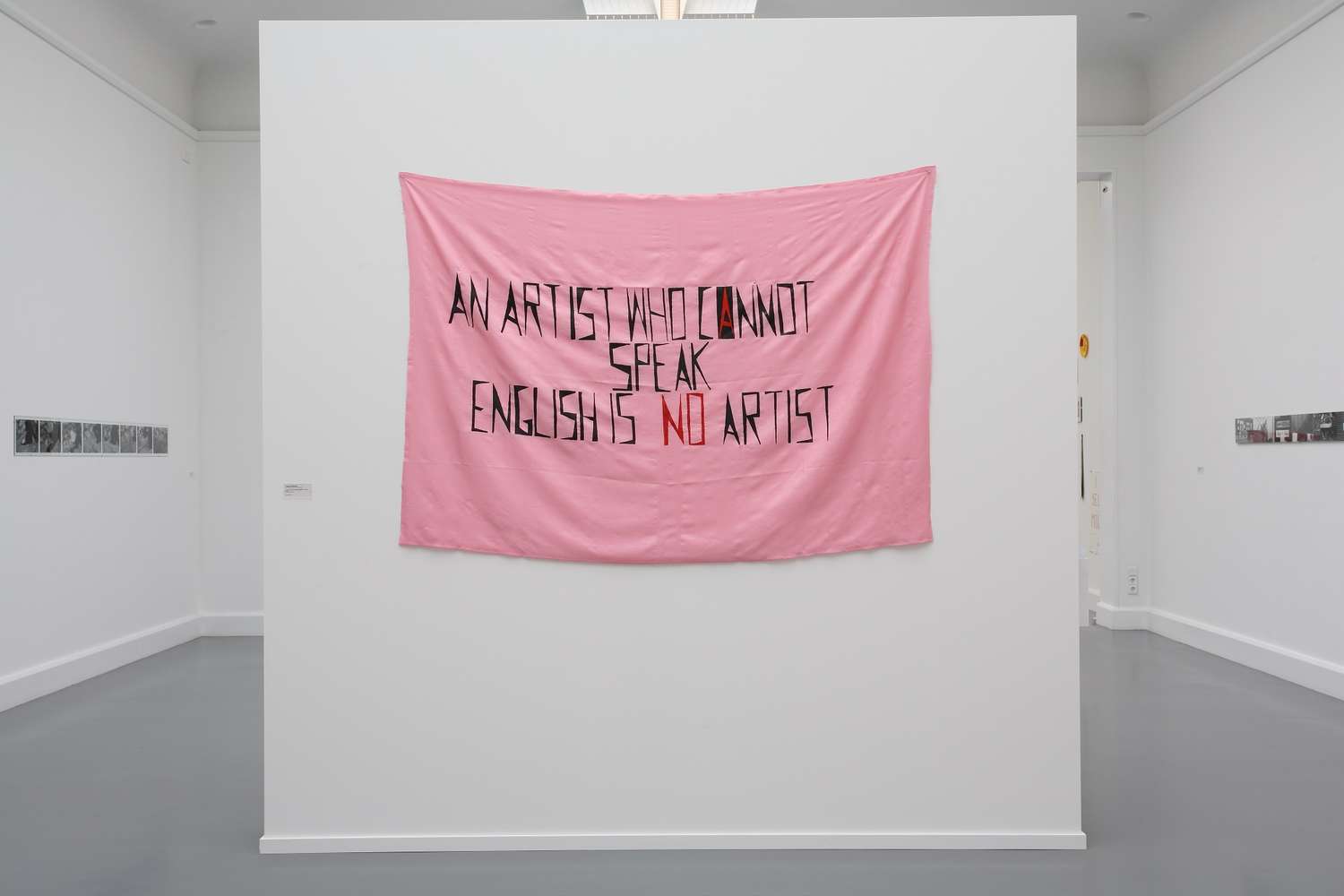

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Das Beste kommt zum Schluss

Das Beste kommt zum Schluss

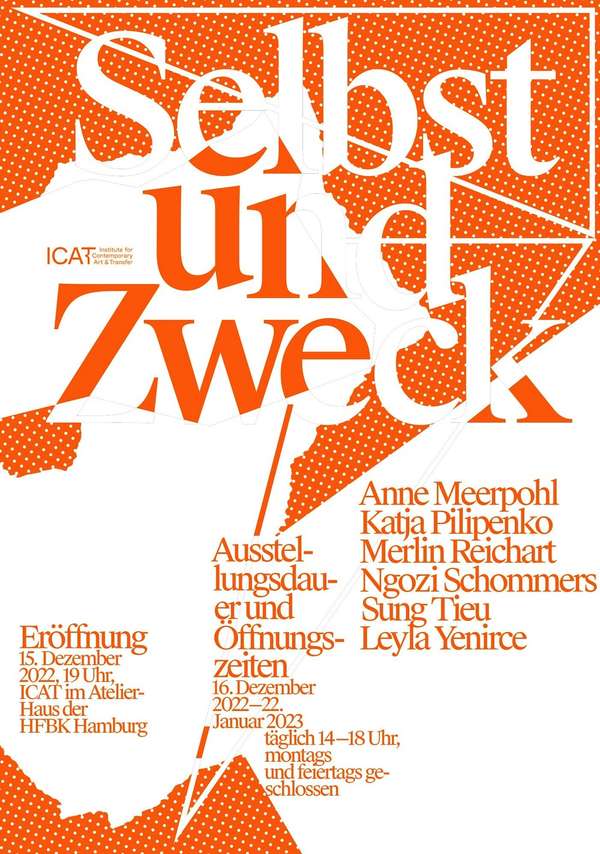

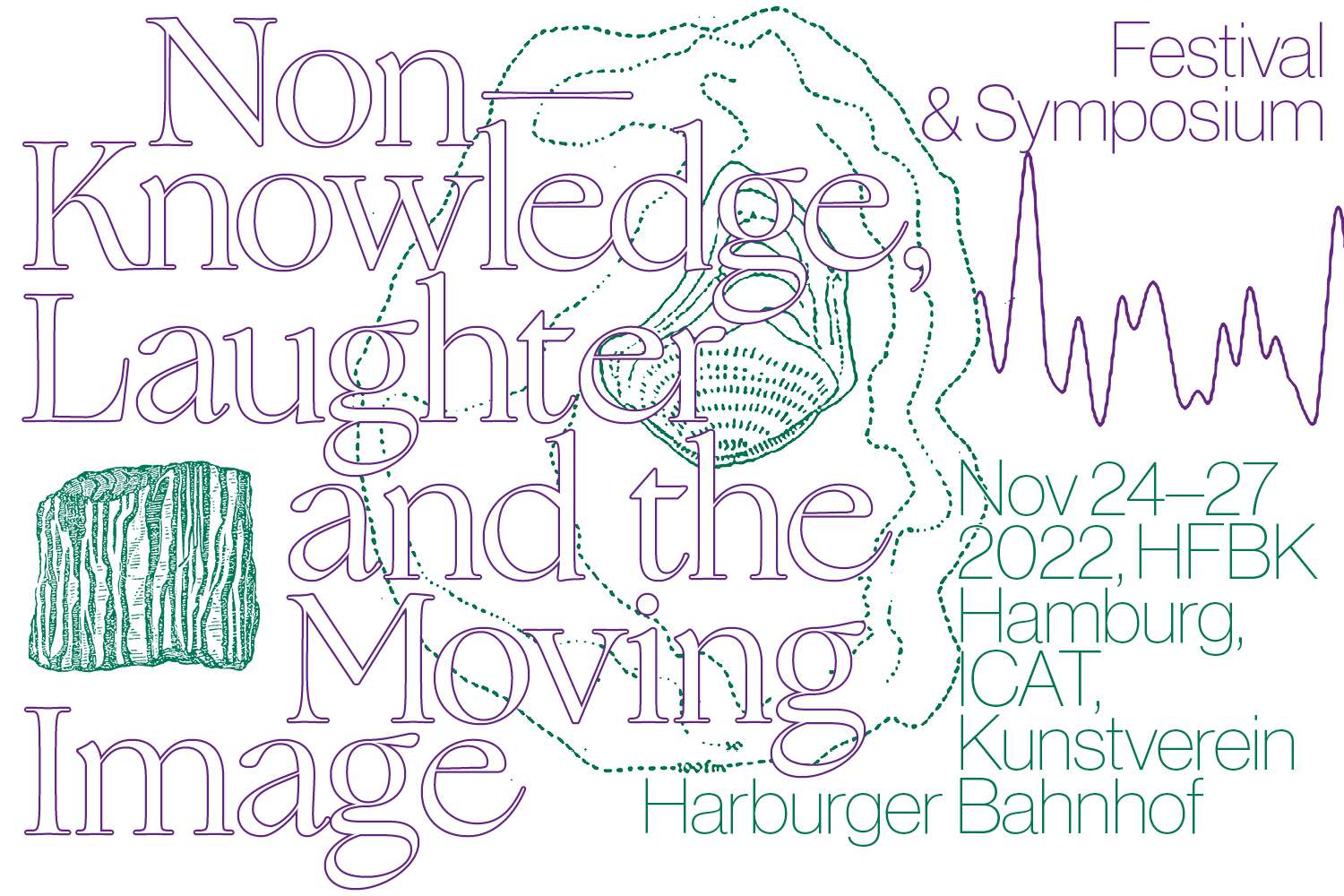

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Herzlich willkommen - und los geht's!

Herzlich willkommen - und los geht's!

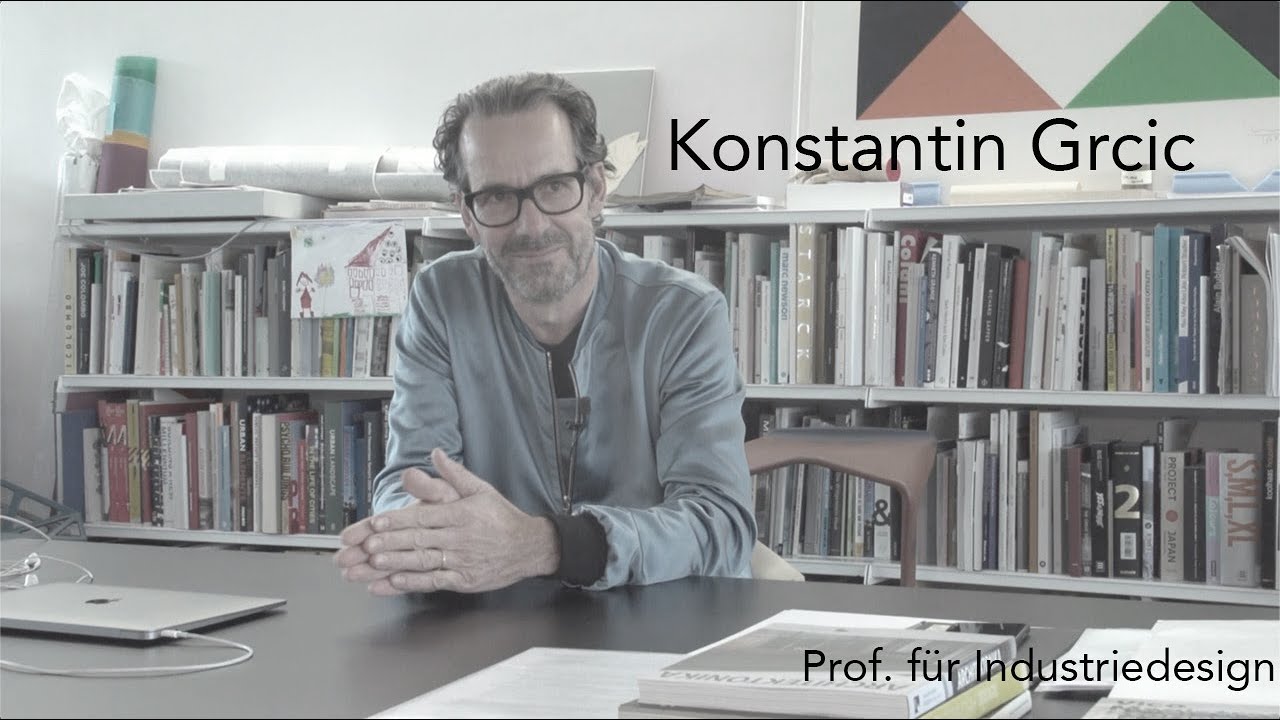

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

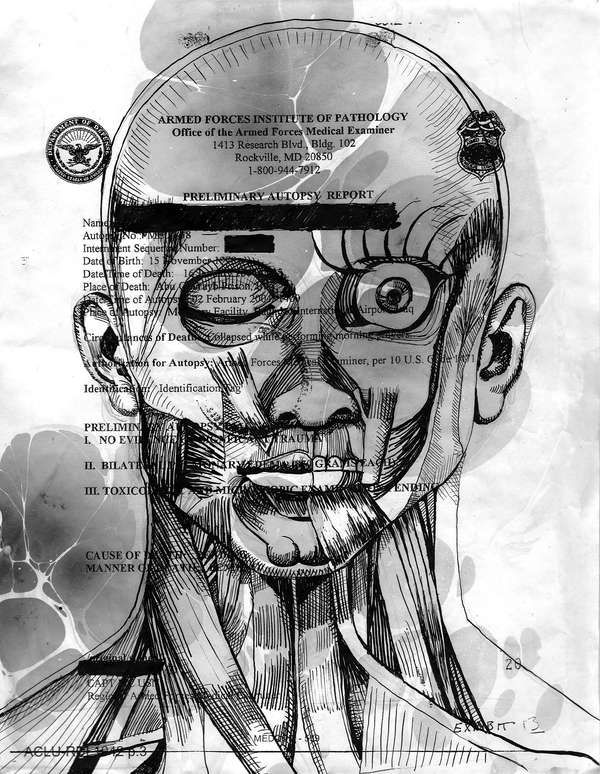

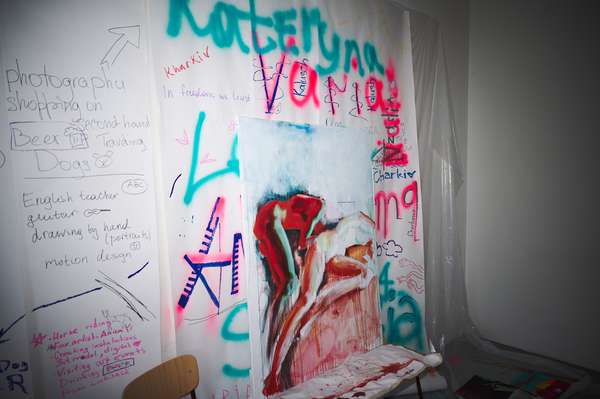

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

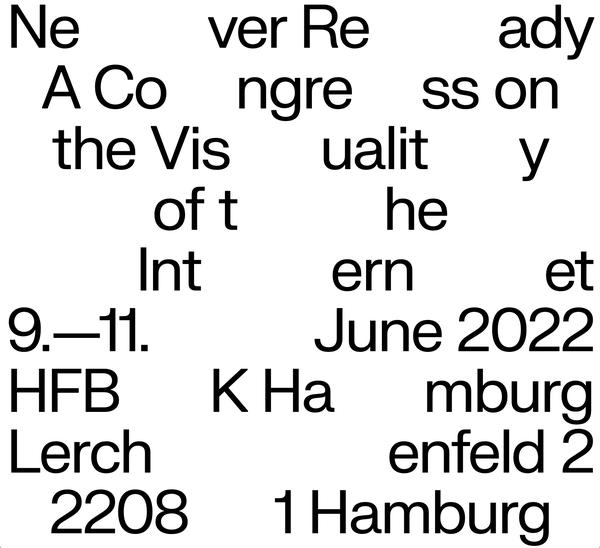

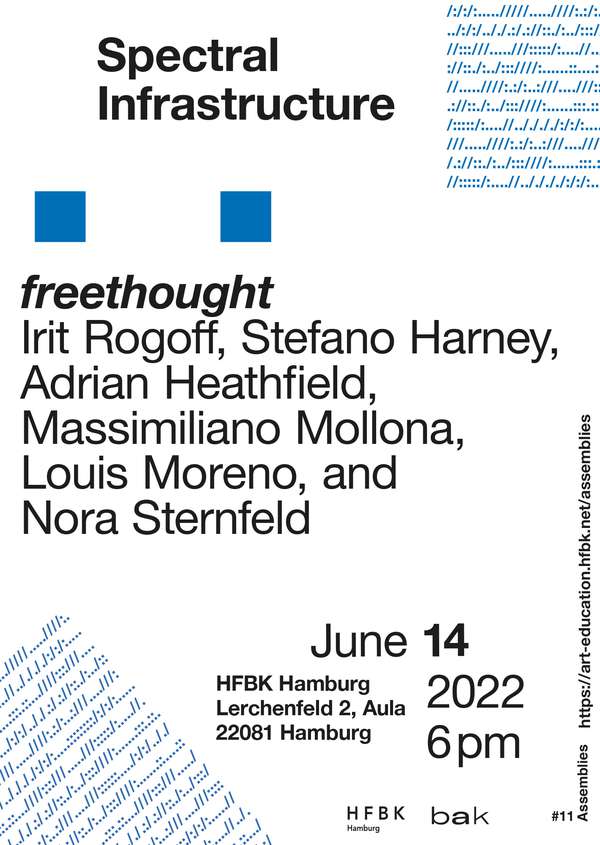

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

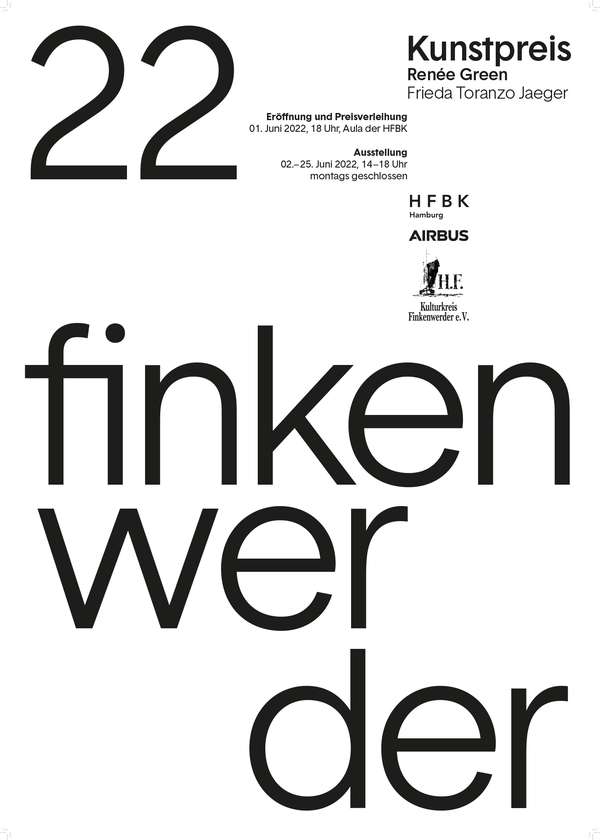

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

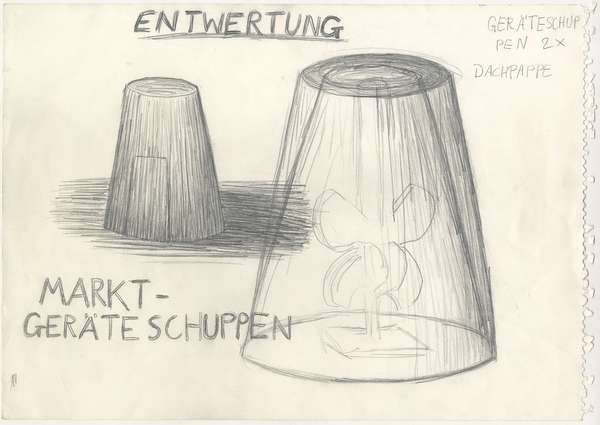

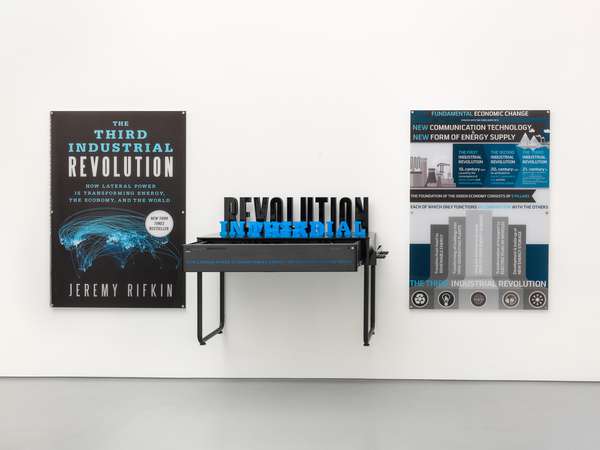

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

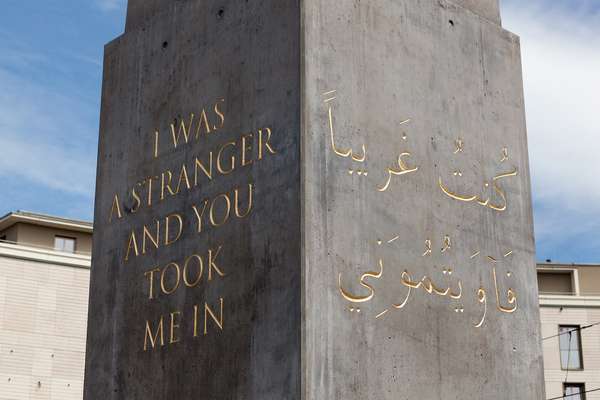

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Summer Break

Summer Break

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

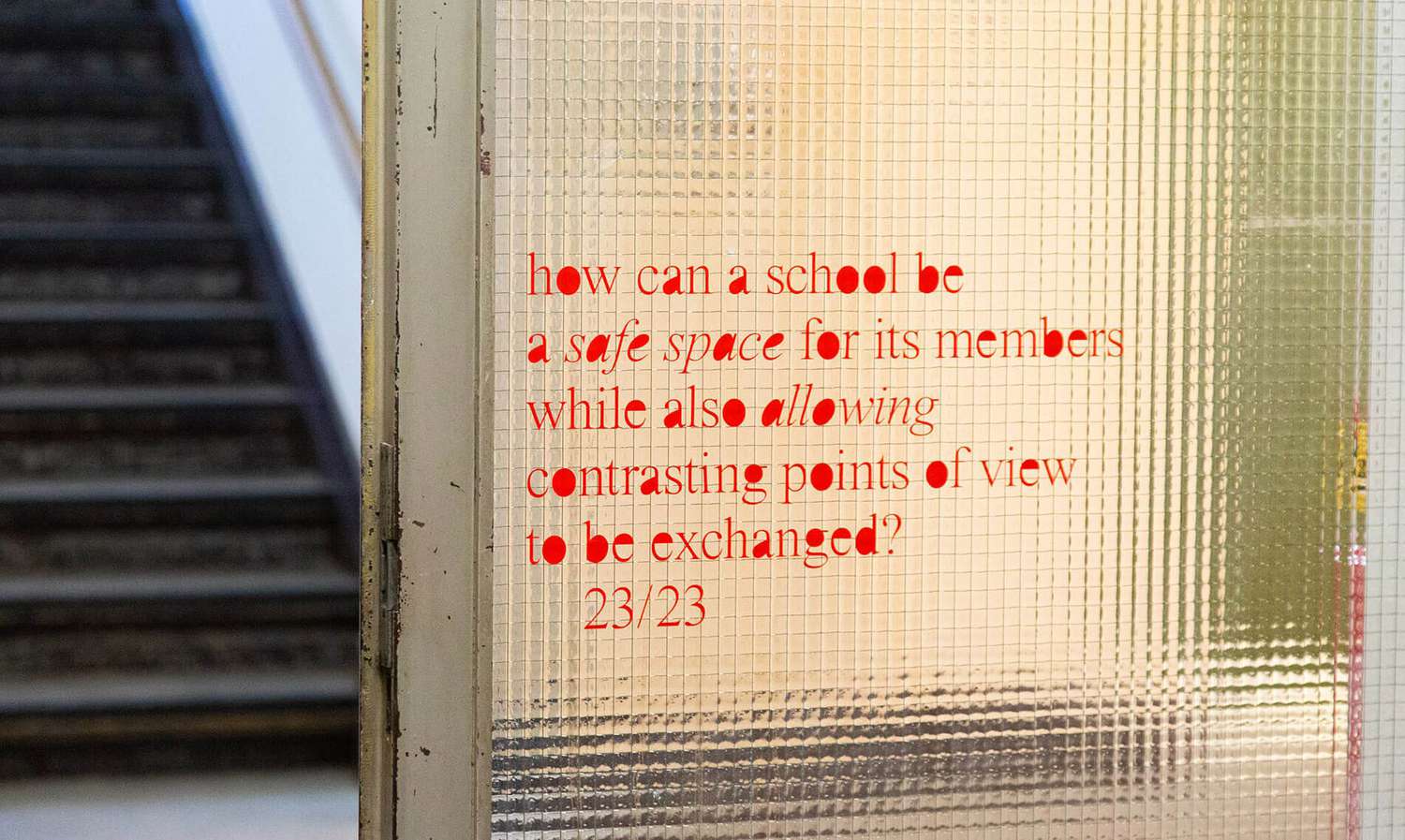

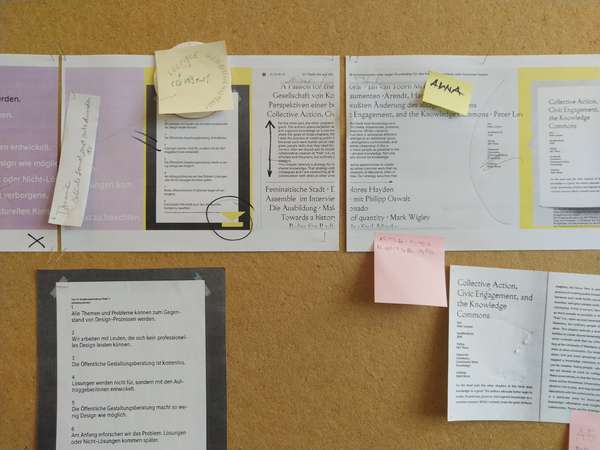

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

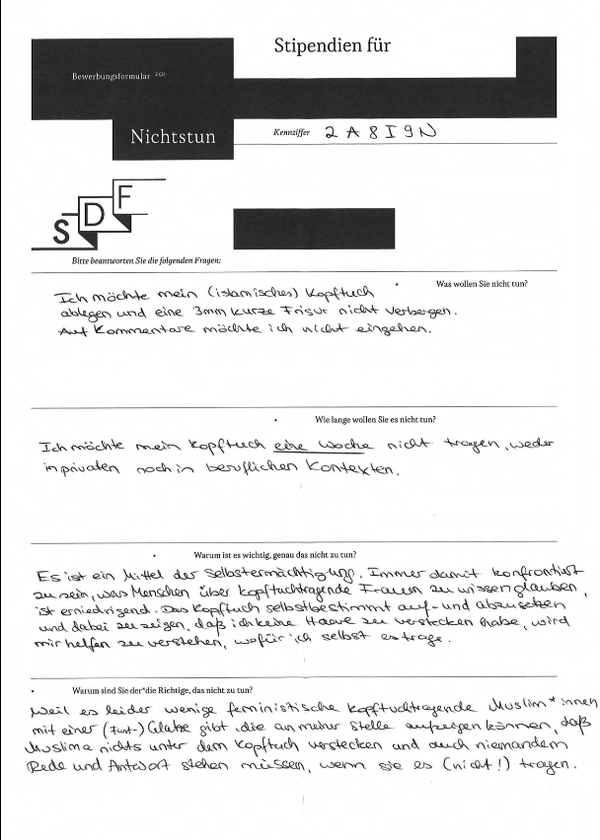

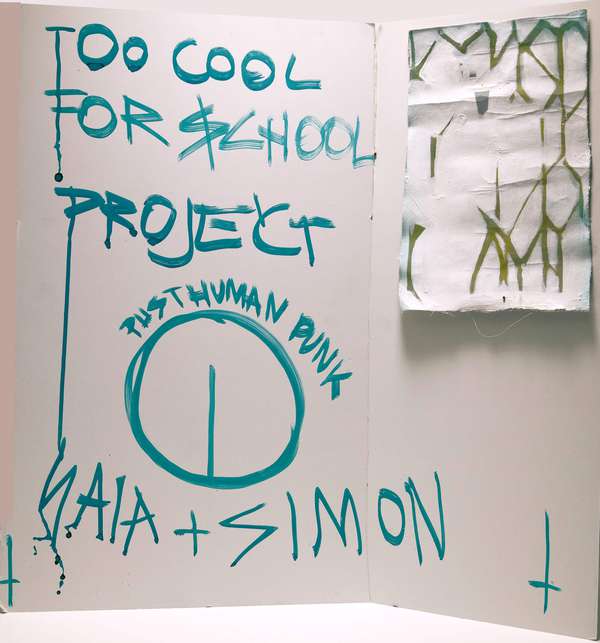

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

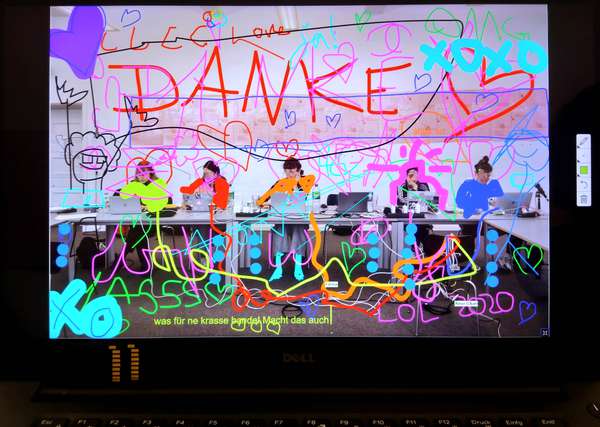

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

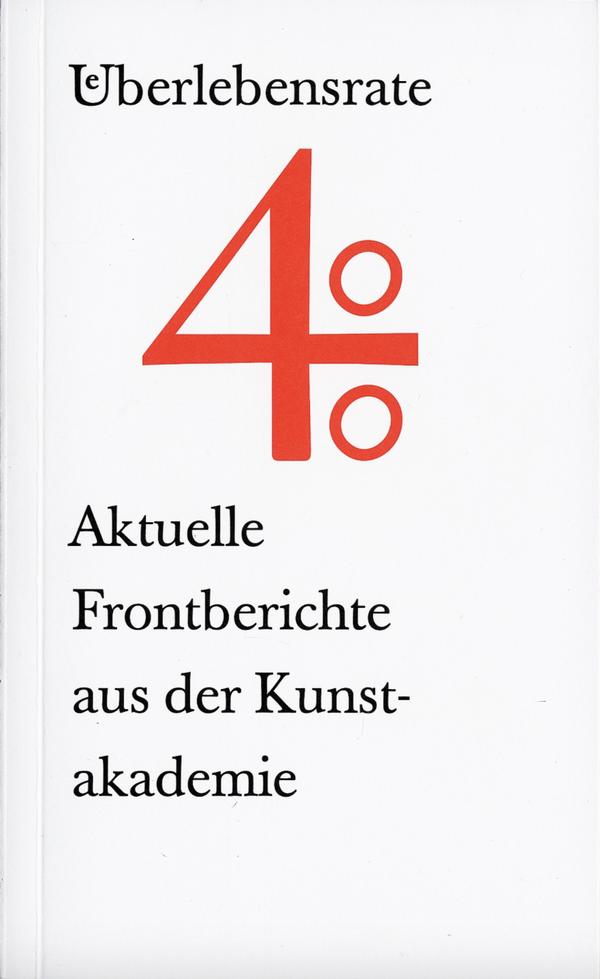

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

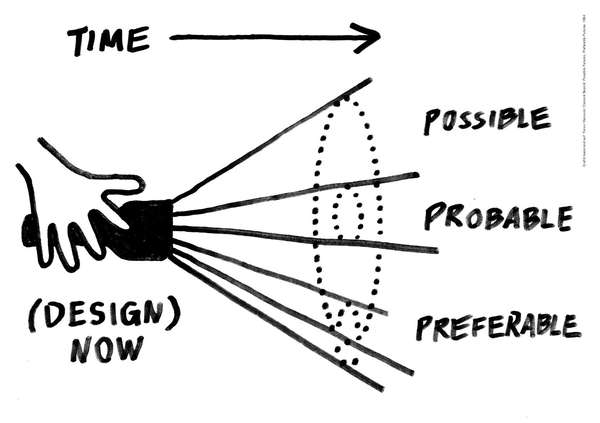

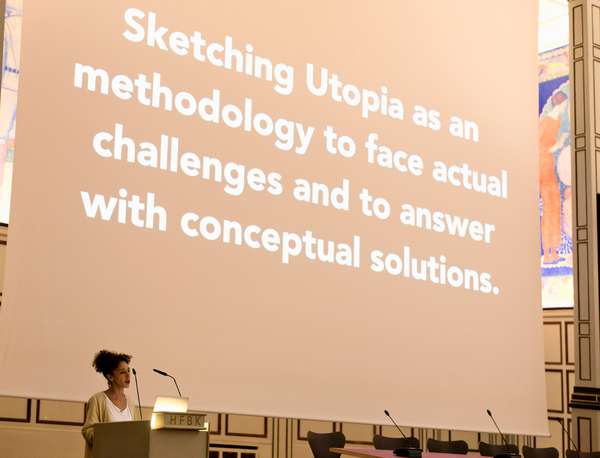

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?