Lerchenfeld #51: Sind wir das Problem, oder die Lösung?

Begleitend zur Ausstellung „Social Design“ im Museum für Kunst und Gewerbe fand im Oktober an der HFBK Hamburg ein Symposium zur politischen Dimension des Themas statt

Text von Julia Mummenhoff

In den letzten Jahren habe sich der Diskurs um Social Design intensiviert und eine zunehmende transkulturelle Perspektive sei hinzugekommen, stellte die Kuratorin Angeli Sachs in ihrer Einführung beim Symposium Wie politisch ist Social Design? fest. Das hänge sicher auch mit einer sich drastisch verändernden Weltpolitik der letzten Jahre zusammen, die sich unmittelbar in der Ausstellung abbildet, die zunächst im Museum für Gestaltung in Zürich zu sehen war und anschließend bis Ende Oktober 2019 im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. In den sechs Kapiteln Urbaner Raum und Landschaft, Wohnen/Bildung/Arbeit, Produktion, Migration, Netzwerke und Umwelt wurden 25 internationale Projekte von Gestalter*innen zu den entsprechenden Teilaspekten vorgestellt, darunter auch die Öffentliche Gestaltungsberatung (ÖGB) des Studios Experimentelles Design von Prof. Jesko Fezer an der HFBK Hamburg. In Hamburg wurde die Ausstellung um das temporäre Nachbarschaftsprojekt ARGE erweitert, das die Umgebung des Museums als urbanen Raum einbezog, unter anderem die Drogenberatungsstelle Drob Inn in unmittelbarer Nachbarschaft zum Museumsgebäude. In dieses Projekt waren auch Studierende der Klasse von Valentina Karga, Professorin für Grundlagen/Orientierung im Studienschwerpunkt Design an der HFBK Hamburg eingebunden, die im Sommer 2019 ein dreitägiges Festival auf der Wiese vor dem Museum organisierte, das Denkanstöße zum Umgang mit und in diesem heterogenen Umfeld geben sollte. Die Ausstellung war einem Begriff von Social Design verpflichtet, das sich als Design für die und mit der Gesellschaft versteht, auf der Basis von Dialog, Emanzipation und Partizipation. Doch gelingt es den einzelnen Projekten, ihre Ansprüche umzusetzen, ihren gesellschaftskritischen Ansatz zu bewahren, oder verfestigen sie am Ende nur die Machtstrukturen, innerhalb derer sie zwangsläufig agieren? Dieser Frage widmete sich die Panel-Diskussion unter der Leitung von Friedrich von Borries, Professor für Designtheorie an der HFBK Hamburg, zu der Vertreter*innen von vier sehr unterschiedlich aufgestellten Projekten geladen waren: Daniel Kerber (More Than Shelters, Hamburg), Wolfram Putz (Graft Architekturbüro, Berlin/Los Angeles), Corinna Sy (CUCULA e.V., Berlin) sowie Franziska Wirtensohn und Michael Wittmann (Habibi Dome, München). Sie stellten sich nacheinander den unbequemen Fragen nach der Finanzierung von Projekten, nach den Machtstrukturen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen und schließlich nach dem Verhältnis von Empowerment und Normalisierung und ob jedes Social Design nicht letztendlich zur Stabilisierung von Ungerechtigkeiten beitrage. Drei der an der Diskussion beteiligten Projekte funktionieren zumindest in Teilen marktwirtschaftlich. Wolfram Putz betonte die Wichtigkeit der finanziellen Tragfähigkeit für den bisher in neun afrikanischen Ländern eingesetzten Solarkiosk, die bisher noch nicht erreicht sei. Hintergrund für das Ziel, keine Steuer- oder Spendengelder zu beanspruchen, sind unter anderem die Erfahrungen, die Graft Architekten mit dem Wohnungsbau nach Hurrikan Katrina in New Orleans sammelten, der von zeitaufwändigen Spendengalas mit immer neuen Hollywoodstars begleitet war. Als sich selbst tragendes Projekt muss der Solarkiosk nachhaltig Investoren überzeugen, eine Situation, die eine lange Vorlaufzeit hatte und auch weiterhin anspruchsvoll bleibt. Um die Kontrolle über das Projekt zu behalten, beispielsweise über die Geschäftsmodelle, die in den Kiosken ablaufen dürfen, bleiben Graft Architekten zentrale Eigentümer des Projekts, was wiederum einen sehr hohen Bedarf an Kapital bedeutet. In den Einsatzländern sei man als Außenstehender nicht unbedingt willkommen, es sei geradezu unmöglich, nicht instrumentalisiert und ausgenutzt zu werden. Nach einer anfänglichen Verlustquote von bis zu 30 Prozent, erwies es sich als richtig, möglichst schnell mit den Institutionen vor Ort zusammenzuarbeiten, die Produktion in die jeweiligen Länder zu verlegen und das Eigentum in Landesgesellschaften mit lokalen Partnerschaften zu übertragen. Es gibt inzwischen 200 Businesszentren, die Solarkioske betreiben, nach einschlägigen negativen Erfahrungen fast ausschließlich von weiblichen Geschäftspartner*innen. Ganz andere Erfahrungen sammelten Graft Architekten beim Bau von Schulen und Krankenhäusern in Flüchtlingslagern wie Zaatari. Diese seien Wirtschaftsunternehmen nach westlichem Vorbild, in denen enorme Gehälter gezahlt werden, so dass man sich im Verhältnis dazu wie ein selbstausbeuterisches Start Up fühle. Ohne eine gewisse Portion Größenwahn und Naivität sei Social Design nicht möglich, ein Konsens aller Beteiligten der Podiumsdiskussion.

Investor*innen, die diese Eigenschaften teilen, spielen für das von Daniel Kerber gegründete Sozialunternehmen More Than Shelters eine Rolle. Durch Crowdfunding und Fördergelder wurde die Entwicklung des Modulsystems Domo zur Erstellung von komfortablen temporären Behausungen unter anderem in Notsituationen angeschoben. Seit drei Jahren trägt sich das Projekt, dessen Grundidee Daniel Kerber als Promovend an der HFBK Hamburg entwickelte, selbst. More Than Shelters folgt einem hybriden Modell und arbeitet darüber hinaus auch im Auftrag staatlicher Institutionen. „Wir haben viel Lehrgeld bezahlt, was Machtkonstellationen anbelangt“, sagt Daniel Kerber. Da kann es passieren, dass Projekte einfach sterben, zum Beispiel durch die Konkurrenz der an Flüchtlingslagern beteiligten Institutionen und NGOs. Es sei immens wichtig, den Begriff Empowerment wirklich ernst zu nehmen und konsequent alle Akteur*innen an den Gestaltungsprozessen zu beteiligen. So richtete More Than Shelters im Flüchtlingslager Zaatari eine permanente Design-Agentur ein, in der gemeinsam mit den Bewohner*innen Ideen entwickelt wurden, von denen viele erfolgreich realisiert wurden, zum Beispiel ein Zero-Waste-Projekt. Im Falle der Planung eines Erstaufnahme-Zentrums für Geflüchtete auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin hatte More Than Shelters es mit mehreren Bezirken und Senatsverwaltungen zu tun, so dass der wichtigste Teil der Planung, einer Begegnungsstätte zwischen Alt- und Neuberlinern nicht umgesetzt werden konnte. „So scheitert auch mal ein Projekt dieser Größenordnung, weil das Prinzip nicht bis zum Ende umgesetzt werden kann“.

„Für uns war die die Wirtschaftlichkeit von Anfang an mit der Idee der Unabhängigkeit verbunden“, sagte Corinne Sy, die 2016 den gemeinnützigen Verein Cucula mitbegründete, der als Modellprojekt Flüchtlingen mit fragilem Aufenthaltsstatus berufliche Perspektiven vermitteln sollte. Erfolgreich wurde Cucula dadurch, dass der Designer Enzo Mari, einer der „Väter“ des Social Design, den Geflüchteten die Exklusivrechte zum kommerziellen Nachbau seiner in den 1970er Jahren entwickelten Möbelserie zum Selberbauen gab. Mit wachsender Nachfrage konnten bis zu 60 Prozent des Projektes mit dem Verkauf der Möbel finanziert werden. „Das Wirtschaftliche und Soziale zu verbinden, ist in Deutschland immer noch sehr schwierig, bei den Strukturen, die wir hier haben. Man scheitert an Verwaltungen. Wir haben zum Teil Förderungen nicht bekommen, weil wir zu wirtschaftlich waren“. Statt mit großen Partnern, hat Cucula bisher ausschließlich mit lokalen Initiativen zusammengearbeitet. Schwierig seien zum Beispiel auch die Kommunikationsprozesse mit Corporate Social Responsibility (CSR)-Abteilungen, die zwar große Unterstützung versprechen, aber im weiteren Verlauf durchblicken lassen, dass es eigentlich um Whitewashing und das Firmen-Image geht. Man muss die eigene Position, die eigene Perspektive ständig reflektieren. Cucula befindet sich zurzeit in einem Offline-Modus, in dem neue Strategien und Kooperationsmöglichkeiten entwickelt werden.

Franziska Wirtensohn und Michael Wittmann gründeten ihr Projekt noch während ihres Kunststudiums an der Akademie der Künste in München und fühlten sich dadurch in ihren Anfängen unabhängig von ökonomischen Fragen. Als Vertreter*innen einer neuen, jüngeren Generation des Social Designs wirkten sie zuversichtlich. Sie arbeiten eng mit den jeweiligen Akteur*innen zusammen und nutzen einfache Mittel, wie etwa den als Open Source Modell zugänglichen Geodesic Dome von Buckminster Fuller, Grundlage für ihre Raumskulptur Habibi Dome. Entwickelt in einem Flüchtlingslager in Griechenland mit der Idee, gemeinsam mit den Bewohner*innen in der offenen Werkstatt habibi.works einen selbstbestimmten Raum zu schaffen, kommt der Habibi Dome mittlerweile in unterschiedlichen Projekten und unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten zum Einsatz.

Valentina Karga und Jesko Fezer zeigten sich in ihrer abschließenden, durchaus optimistischen Bilanz angetan von der Ehrlichkeit und Selbstreflexion mit der auf dem Podium über Grenzen gesprochen wurde. Man müsse sich in gewisser Weise „die Hände schmutzig“ machen, um erst einmal Ideen umzusetzen, die zur Basis für eine weitere Praxis werden, so Valentina Karga. Sie schlug vor, sich von den zahlreichen erwähnten Dichotomien nicht beirren zu lassen und einen Schritt weiter zu gehen. Projekte, die beispielsweise für Konfliktzonen im Globalen Süden entwickelt wurden, könnten auch in anderen, westlichen Kontexten richtungsweisend sein. Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels müsse Design aus einer gemeinsamen Perspektive gedacht werden, ein sehr gutes Beispiel dafür sei der Solarkiosk. Jesko Fezer plädierte für einen konfliktorientierten Politik-Begriff und dafür, in Design-Prozessen grundsätzlich einen Raum für Kritik, für Kommentare zu schaffen. Wäre es nicht möglich, schloss er mit einer Frage zurück an das Podium, der gestalterischen Arbeit etwas hinzuzufügen, etwas noch Verrückteres, noch Künstlerischeres und noch Politischeres, um über das, was Normalisierung verursacht, hinauszugehen?

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Long days, lots to do

Long days, lots to do

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – competition for the ballot box of the democratic future

Redesign Democracy – competition for the ballot box of the democratic future

Art in public space

Art in public space

How to apply: study at HFBK Hamburg

How to apply: study at HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2025 at the HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2025 at the HFBK Hamburg

The Elephant in The Room – Sculpture today

The Elephant in The Room – Sculpture today

Hiscox Art Prize 2024

Hiscox Art Prize 2024

The New Woman

The New Woman

Doing a PhD at the HFBK Hamburg

Doing a PhD at the HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Art Prize 2024

Finkenwerder Art Prize 2024

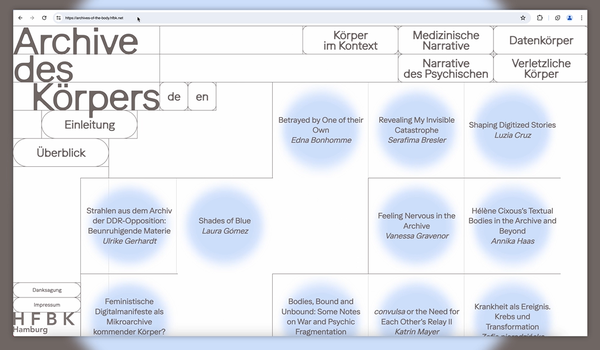

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

New partnership with the School of Arts at the University of Haifa

New partnership with the School of Arts at the University of Haifa

Annual Exhibition 2024 at the HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2024 at the HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Annual Exhibition 2023 at HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2023 at HFBK Hamburg

Symposium: Controversy over documenta fifteen

Symposium: Controversy over documenta fifteen

Festival and Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival and Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Solo exhibition by Konstantin Grcic

Solo exhibition by Konstantin Grcic

Art and war

Art and war

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

June is full of art and theory

June is full of art and theory

Finkenwerder Art Prize 2022

Finkenwerder Art Prize 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Annual Exhibition 2022 at the HFBK

Annual Exhibition 2022 at the HFBK

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments.

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments.

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Unlearning: Wartenau Assemblies

Unlearning: Wartenau Assemblies

School of No Consequences

School of No Consequences

Annual Exhibition 2021 at the HFBK

Annual Exhibition 2021 at the HFBK

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Teaching Art Online at the HFBK

Teaching Art Online at the HFBK

HFBK Graduate Survey

HFBK Graduate Survey

How political is Social Design?

How political is Social Design?