„Als Designer trage ich Verantwortung“

Das Interview mit Prof. Jesko Fezer und Prof. Konstantin Grcic fürhte Jasmin Jouhar.

Jasmin Jouhar: Konstantin, deine Projekte entstehen oft in Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Möbel- und Konsumgüterindustrie. Warum ist die Industrie ein guter Partner?

Konstantin Grcic: Ich hatte immer schon eine Affinität zur Industrie, weil sie für ein Ideal von Design steht: Dinge zu vervielfältigen und damit verfügbar zu machen. Industriedesign entsteht in engem Dialog zwischen Designer und Hersteller. Ich mag diesen Prozess, weil er mir ermöglicht, Dinge zu entwickeln, die weit über das hinausgehen, was ich alleine umsetzen könnte.

Jouhar: Hat sich das Verhältnis zwischen den Designerinnen und Designern und der Industrie im Verlauf deiner Karriere verändert?

Grcic: Ja, absolut. Vor 30 Jahren, als ich mein Studio gründete, war meine Vorstellung von Industrie durchaus romantisch. Ich war der festen Überzeugung, dass man sie unbedingt braucht, um gutes Design zu machen. Das hat sich inzwischen teilweise verändert. Heutzutage haben wir digitale Technologien, die es erlauben, Dinge ohne diesen Partner seriell herzustellen. Auch andere Überlegungen spielen eine Rolle: Kann die Industrie Teil eines Umdenkens im Sinne der Nachhaltigkeit sein? Oder strebt sie immer nur nach Wachstum? Auf jeden Fall merke ich, dass die junge Generation die Industrie nicht mehr so romantisiert, wie es meine Generation damals getan hat. Für die Jungen ist es keine zwingende Perspektive, mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Die Industrie gilt sogar als hinderlich im Entwicklungsprozess – ganz anders, als ich das gerade für mich beschrieben habe. Die Kritik an der Industrie und die Neugier auf andere Wege beschäftigen mich natürlich auch. Gerade weil ich die Industrie schätze, möchte ich daran arbeiten, dass das System weiter funktioniert.

Jouhar: Jesko, dein Designansatz ist anders ausgerichtet. Es geht dir um experimentelle und kollektive Designstrategien, bei denen industrielle Fertigung nicht ins Spiel kommt.

Jesko Fezer: Ich gehe von anderen Partner*innen aus als der Industrie. Ich suche mir eher Nutzer*innen, Stadtbewohner*innen, Bürger*innen als Partner*innen und erforsche deren Schwierigkeiten und Möglichkeiten. Allerdings interessierten mich Fragen der Umsetzung, der Machbarkeit, der Ökonomie von Projekten sehr. Persönlich und auch in der Lehre beschäftige ich mich nicht mit Dingen, die rein imaginär, spekulativ und unzusammenhängend mit den Bedingungen der Gegenwart bleiben. Deshalb kann ich Konstantins Perspektive gut nachvollziehen, die Industrie als sehr konkreten, teilweise mühsamen Partner in einer Kommunikation zu verstehen, die die Dinge besser, intensiver, wirklichkeitsnäher macht. Das fand ich immer schon eine große Qualität von Design, diese Auseinandersetzung mit den Umständen.

Jouhar: Konstantin, im Designdiskurs gehört Nachhaltigkeit zu den drängendsten Fragen. Ein Kritikpunkt, den du gerade angesprochen hast, lautet: Design trägt dazu bei, immer mehr und unnötige Dinge zu produzieren.

Grcic: Als Designer trage ich Verantwortung. Ich habe ein Bewusstsein dafür, dass ich nicht einfach noch ein Projekt mache. Für mich sind Designer genau die, die aktiv in den Prozess eingreifen und sagen: Halt, überlegen wir doch erst einmal, was und wie wir es machen. Qualität entwickeln, Dinge verbessern, gesellschaftliche Veränderungen aufgreifen – das war schon immer die Aufgabe von Design.

Fezer: Das ist ein entscheidender Punkt, den man sich strukturell genauer anschauen muss. Denn der Sektor der Möbelindustrie ist speziell. Bauindustrie, Technologieindustrie, Medizinindustrie, Waffenindustrie: Das sind ganz andere Dimensionen, da passieren die wirklich großen Schweinereien. Der historische Zusammenhang ist doch evident: die Industrialisierung unserer westlichen Welt mit der massiven Ausbeutung von Mensch und Natur als Logik des 19. und 20. Jahrhunderts, an der wir immer noch zu kauen haben. Und von der wir auch immer noch profitieren. Die Folgen kommen jetzt auf uns zu, mit relativ großer Wucht. Das Industrielle ist nicht nur als Praxis, sondern auch als Denkmodell, als Rollenaufteilung zwischen Experte, Produzent und Konsument auf allen Ebenen extrem problematisch. Deswegen ist es wichtig, die strukturellen Zusammenhänge zwischen der aktuellen ökologischen und sozialen Krise und des industriellen Zeitalters, das auf dem Papier eigentlich vorbei ist, zu reflektieren. Wo können wir agieren? Die Möglichkeiten der Designer*innen sind da vielleicht begrenzt, und vielleicht arbeiten wir als Designer*innen auch stärker auf einer symbolischen Ebene. Wir können Dinge in einem kleinen Bereich überprüfen, der aber durchaus eine Avantgarde-Funktion haben kann für andere Arbeitsfelder.

Grcic: Da stimme ich dir vollkommen zu. Aus meiner Praxis sehe ich den größeren Wert darin, von innen heraus Dinge anzustoßen, als zu sagen, ich arbeite gar nicht mehr mit der Industrie.

Jouhar: Könntest du das anhand des Bell Chair, deinem aktuellen Stuhlprojekt für die italienische Marke Magis, genauer erläutern?

Grcic: Indem wir sehr eng und langfristig mit den Herstellern zusammenarbeiten, sind wir längst nicht mehr nur die, die das Produkt entwerfen. Wir sind früh in strategische Prozesse eingebunden. Bei Bell Chair stand ganz am Anfang die Frage, ob wir den Stuhl überhaupt machen – einen günstigen Stuhl ganz aus Plastik? Wollen wir, können wir, dürfen wir diesen Stuhl machen? Und wenn ja, wie? In diesen Diskussionen haben wir als Designer eine wichtige Rolle gespielt.

Jouhar: Worauf kam es bei der Gestaltung an?

Grcic: Unser Ziel war es, einen Stuhl zu entwickeln, der einerseits ökologisch ist, aber gleichzeitig extrem günstig. So einen Stuhl kann man nur in Plastik produzieren, mit einem sehr aufwendigen Spritzgusswerkzeug, ausgelegt für hohe Stückzahlen. Uns ging es darum, möglichst viele Stellschrauben zu finden, um in diesen sehr festgelegten, industriellen Prozess einzugreifen. Wir wollten einen zeitgemäßen, besseren Plastikstuhl machen. Der Kunststoff, aus dem unser Stuhl gefertigt wird, wird zu fast 100 Prozent aus Industrieabfällen der Automobil- und Möbelindustrie gewonnen. Zudem kommt der Stuhl mit einem absoluten Minimum an Material aus, genau 2,6 Kilogramm. Das ist fast um die Hälfte weniger, als die meisten herkömmlichen Stühle. Weniger Material macht den Stuhl nicht nur leichter, es spart auch Ressourcen bei der Produktion und bei Transport und Lagerhaltung. Für mich ist das „Bell“-Projekt deshalb interessant, weil wir nicht nur einen Stuhl entworfen haben, sondern einen kompletten Produktkreislauf.

Jouhar: Jesko, ist das das ein Projekt mit symbolischer Ebene, wie du sie meinst?

Fezer: Ich glaube schon, dass das Projekt eine Behauptung ist im positiven Sinn. Es ist möglich, mit unseren Werkzeugen etwas zu produzieren, was einen Unterschied macht und auf breiteres Interesse stößt. Das alte Versprechen des Designs, im Gebrauch Einfluss auszuüben – dafür ist der Stuhl ein gutes Beispiel.

Jouhar: Im Moment bieten viele Unternehmen und Marken, ob aus Möbel- oder Modeindustrie, Produkte und Dienstleistungen an, die einen bewussten, ressourcenschonenden Konsum ermöglichen sollen. Gibt es den guten Konsum überhaupt?

Grcic: Ich glaube, das Gute an solchen Projekten ist, dass sie einen ersten Schritt machen. Im Moment – sicher beschleunigt durch die Corona-Pandemie – ist vieles zum Experimentierfeld geworden. Wir wissen nicht, welche Nachrichten uns morgen erwarten, wie sich das Leben verändert. Deshalb gibt es eine größere Bereitschaft, sich auf Experimente einzulassen, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Es muss nicht alles sofort perfekt sein. Auch mit dem Bell Chair haben wir nicht alles erreicht, was wir uns gewünscht hätten. Trotzdem kann das Projekt eine Anregung sein für andere, es aufzugreifen und besser zu machen. Als Designer erleben wir gerade eine extrem spannende Zeit.

Fezer: Ich möchte Konstantin widersprechen, zumindest partiell. Wir sind uns einig, dass wir uns an einem kritischen Punkt befinden, und dass das Design einen wichtigen Beitrag leisten kann. Allerdings zielte deine Frage ja auch darauf ab, ob große Konzerne, etwa in der Mode, den gleichen Schrott wie früher verkaufen, bloß im Sinne des Greenwashing legitimiert mit symbolischen Nachhaltigkeitsaktionen. Es gibt diese beiden Ebenen des Symbolischen: den Versuch, das bestehende System einer schnelllebigen, konsumorientierten, ressourcenexzessiven Produktion aufrechtzuerhalten durch symbolische Aktionen, die das Gegenteil signalisieren. Und tatsächliche Versuche, auch im Symbolischen, im Kleinen, wirkliche Veränderungen anzustoßen. Vielleicht steht hinter dem, wovon Konstantin spricht, auch ein bestimmtes, romantisches Bild von Unternehmen. Vielleicht sollte man eher die Konzerne oder Aktiengesellschaften in den Blick nehmen. Die gehorchen einer bestimmten Logik die Mehrwertproduktion, die die Aktienbesitzer*innen beanspruchen können. Und diese Logik des Shareholder Value macht es nahezu unmöglich, Fragen der Nachhaltigkeit überhaupt offen anzugehen. Konzerne müssen versuchen, ihre Profitstrukturen zu stabilisieren – da bleibt ihnen nichts anderes übrig, als allenfalls symbolische Gesten von Ökologie oder Sozialverträglichkeit aufzubauen.

Jouhar: Jesko, was bewegt die Studierenden heute? Wonach suchen sie?

Fezer: Ich nehme bei vielen eine tiefe Verunsicherung wahr. Darüber, was gerade passiert und wie schlimm die Situation wirklich ist. Und ob man in dieser Situation als Künstler*in, als Gestalter*in, als junger Mensch, als Mann, als Frau, als westdeutscher Mittelklasse-Hedonist noch richtig unterwegs ist. Die Suche ist radikaler geworden, sie betrifft die Studierenden sehr stark im Miteinander und als Individuen. Deswegen ist es mir ein Anliegen, gemeinsam zu erforschen, was man selbst sein kann in Kunst und Design – und was andere dazu beitragen können. Das treibt mich sehr an. Deswegen liegt der Fokus auf kollektiver Arbeit und auf der Auseinandersetzung mit Alltagswirklichkeit in praktischen Projekten. Das sind ganz gute Werkzeuge, um diese Fragen zu bearbeiten.

Jouhar: Schon seit fast zehn Jahren ist die Öffentliche Gestaltungsberatung Teil deiner Lehre.

Fezer: Dass wir die Gestaltungsberatung schon so lange machen, ist verrückt. Ich wollte aber tatsächlich endlich mal ein Projekt länger machen als zwei Jahre, als fünf Jahre, vielleicht sogar als zehn Jahre. Ein Stück weit aus dieser Designprojekt-Logik herauskommen, die auch ich internalisiert habe: ein Projekt nach dem nächsten starten. Es ist spannend, stattdessen etwas über Generationen von Studierenden aufzubauen, anderen zu ermöglichen, Expertise zu erwerben und etwas weiterzugeben. Aber natürlich hinterfragen wir das Konzept grundlegend – zumindest jedes zweite Jahr.

Jouhar: Welche Berufe ergreifen die Studierenden nach ihrem Abschluss?

Fezer: Zunächst ist es wichtig zu betonen, dass wir an der HFBK Hamburg keinerlei Berufsausbildung anbieten. Deshalb ist eine Aufnahmebedingung, mit radikaler Offenheit in das Studium zu gehen. Viele Lehrende, mich eingeschlossen, disqualifizieren die Studierenden eher für einen Standard-Büroalltag, als dass wir sie darauf vorbereiten. Insofern ist eine Kunstakademie ein Raum, der tendenziell risikobehaftet ist – das versuchen wir auch nicht zu verbergen. Ein Teil der Absolvent*innen geht in Designbüros, arbeitet an Innenarchitektur, an Küchen, im Bereich von Kommunikations- und Produktdesign, an Stellen, wo es um Konzept oder Vermittlung geht. Andere stellen aus dem Studium heraus eigene Projekte auf die Beine. Das können künstlerische Projekte sein, sie machen in Teams Projekträume auf oder kleine Büros, sie versuchen, einen anderen Designanspruch umzusetzen. Einige arbeiten im sozialen Bereich, im Umweltaktivismus, in städtischen Institutionen oder für Nachbarschaftsinitiativen.

Grcic: Die Einsicht, dass die Hochschule keine Berufsausbildung ist, zwingt mich zunächst einmal dazu, umzudenken. Für mich wäre es einfacher, meine Designpraxis an die Studierenden weiterzugeben. Doch genau darum soll es nicht gehen, und das ist eine spannende Herausforderung. Als Professor sehe ich meine Rolle darin, einen kritischen und reflektierten Diskurs darüber, was Design ist und sein kann, aktiv zu fördern. Die Hochschule ist ein idealer Raum zur freien Entfaltung, und genau das birgt ein riesiges Potenzial für ganz unterschiedliche Positionen. Was mich als Student geprägt hat, war die Erfahrung, von anderen zu lernen. Und am nachhaltigsten haben mich die Ideen und Projekte beeinflusst, die am weitesten weg waren von meiner eigenen Arbeit.

Dises Interview erschien zuerst im Lerchenfeld Nr. 55.

Jasmin Jouhar lebt in Berlin und schreibt als freie Autorin über Themen aus Architektur und Design. Zu ihren Auftraggebern gehören Publikumsmedien wie Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Weekender Magazine oder Schöner Wohnen genauso wie Fachmedien für Architekt*innen und Designer*innen. Zuletzt hat sie ein Buch über die Türklinke von Jasper Morrison geschrieben.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Long days, lots to do

Long days, lots to do

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – competition for the ballot box of the democratic future

Redesign Democracy – competition for the ballot box of the democratic future

Art in public space

Art in public space

How to apply: study at HFBK Hamburg

How to apply: study at HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2025 at the HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2025 at the HFBK Hamburg

The Elephant in The Room – Sculpture today

The Elephant in The Room – Sculpture today

Hiscox Art Prize 2024

Hiscox Art Prize 2024

The New Woman

The New Woman

Doing a PhD at the HFBK Hamburg

Doing a PhD at the HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Art Prize 2024

Finkenwerder Art Prize 2024

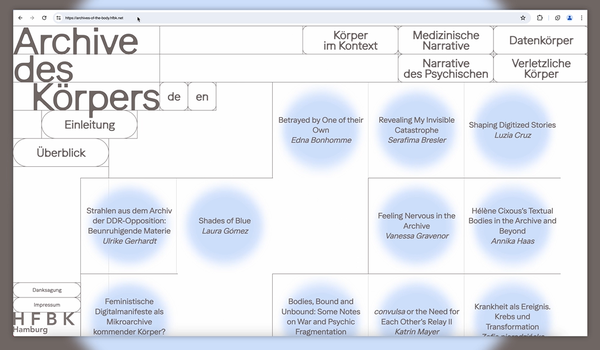

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

New partnership with the School of Arts at the University of Haifa

New partnership with the School of Arts at the University of Haifa

Annual Exhibition 2024 at the HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2024 at the HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Annual Exhibition 2023 at HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2023 at HFBK Hamburg

Symposium: Controversy over documenta fifteen

Symposium: Controversy over documenta fifteen

Festival and Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival and Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Solo exhibition by Konstantin Grcic

Solo exhibition by Konstantin Grcic

Art and war

Art and war

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

June is full of art and theory

June is full of art and theory

Finkenwerder Art Prize 2022

Finkenwerder Art Prize 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Annual Exhibition 2022 at the HFBK

Annual Exhibition 2022 at the HFBK

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments.

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments.

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Unlearning: Wartenau Assemblies

Unlearning: Wartenau Assemblies

School of No Consequences

School of No Consequences

Annual Exhibition 2021 at the HFBK

Annual Exhibition 2021 at the HFBK

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Teaching Art Online at the HFBK

Teaching Art Online at the HFBK

HFBK Graduate Survey

HFBK Graduate Survey

How political is Social Design?

How political is Social Design?