Wer darf entscheiden?

Hamburg bekommt einen neuen »Denk-Ort für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt«. Er soll an der Binnenalster entstehen, gut sichtbar vom Jungfernstieg, und ist allen Menschen gewidmet, »die aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität staatlich verfolgt und gesellschaftlich stigmatisiert, abgelehnt und ausgegrenzt wurden«.[1] Der Senat, der mit seinen Fachbehörden und Bezirksämtern lange Teil von homophober Repression und geschlechtlicher Zurichtung war, würdigt damit queere soziale Kämpfe, bekennt sich zur Vielfalt der Stadtgesellschaft und lässt sich – während andere Städte ihre Kulturetats kürzen – die künstlerische Gestaltung des »Denk-Orts« fast eine halbe Million Euro kosten. Was wäre daran auszusetzen?

Dennoch ist die Stimmung gereizt, als an einem Dienstagabend im vergangenen September im Museum für Kunst & Gewerbe über den »Denk-Ort« diskutiert wird. Anwesende sprechen von Sabotage an repräsentativen Verfahren. Andere reagieren ungehalten. Es ist nicht etwa so, dass hier rechte Provokateur*innen auftreten, die den »Denk-Ort« ablehnen.[2] Stattdessen geraten zwei Gruppen aneinander, von denen man annehmen kann, dass sie ähnliche Werte teilen und viele personelle Überschneidungen aufweisen: Vertreter*innen der queeren Community und der Kunstwelt.

Der Streit um den »Denk-Ort«, Version A

Ihr Streit entzündet sich erst spät. Nämlich, als eigentlich alles entschieden ist. Am 17. Juli 2024 berät sich eine zehnköpfige Jury (darunter drei Menschen aus der Kunstwelt, drei aus queeren Verbänden und vier aus Behörden) über die Entwürfe zur Gestaltung des »Denk-Orts«. Einer der 14 Wettbewerbsbeiträge kommt von Franziska Opel und Hannah Rath, zwei Absolventinnen der HFBK Hamburg. Unter dem Titel Für Capri und Roxi schlagen sie eine Skulptur vor, deren Ausmaße imposant sind, die dabei aber filigran wirkt: ein schimmernder Wirbel, etwa elf Meter lang und drei Meter im Radius. Auf einer Visualisierung wirkt diese Arbeit wie eine riesige, über die Alster gewehte Luftschlange. Mit sechs zu vier Stimmen wählt die Jury den Entwurf auf Platz eins und votiert anschließend mit neun zu eins für seine Realisierung. Der Juryvorsitzende ruft die Künstlerinnen an und gratuliert.

Anschließend passiert lange nichts, so schildern es Franziska Opel und Hannah Rath. Sie fragen bei der Behörde nach, erfahren nichts Konkretes. Dann lesen sie zufällig in der Presse, dass über die Umsetzung des »Denk-Orts« noch einmal abgestimmt werden soll – und zwar unter Ausschluss der meisten Jurymitglieder. Am 2. August lässt die Kulturbehörde die Bombe platzen: Sie teilt mit, dass sie nicht der Juryempfehlung folgen, sondern den zweitplatzierten Wettbewerbsbeitrag umsetzen werde.

Postings der Kulturbehörde auf Instagram bekommen meist nur zwei bis vier Kommentare. Unter der Bekanntgabe der »Denk-Ort«-Entscheidung stehen bald 200, viele davon empört. Mehr als 450 Menschen unterzeichnen zudem einen Protestbrief, darunter prominente Kulturschaffende der Stadt.[3] Die Behördenleitung hat all das offenbar nicht erwartet. Sie gab ihre Entscheidung an einem Freitagnachmittag bekannt, wenige Stunden vor Feierabend.

Der Streit um den »Denk-Ort«, Version B

Man kann von diesem Konflikt aber auch etwas anders erzählen und bereits einige Jahre früher damit ansetzen: Die Initiative, einen »Denk-Ort« zu schaffen, formiert sich im Herbst 2018 in der queeren Community. Der Zeitpunkt ist klug gewählt: Im Jahr 2020 soll der Christopher Street Day zum 40. Mal stattfinden, da wäre ein starkes Signal aus der Politik passend. Außerdem steht eine Bürgerschaftswahl an, es ist also die Zeit der politischen Großzügigkeit. Der Plan geht auf: Im Sommer 2019, keine zwölf Monate nach dem ersten Brainstorming der Initiator*innen in einer Kneipe in St. Georg, fordert die Bürgerschaft den Senat auf, die Umsetzung des »Denk-Orts« zu prüfen.[4] Am 18. Februar 2020, fünf Tage vor der Wahl, empfängt Kultursenator Carsten Brosda (SPD) die Initiator*innen des »Denk-Orts«. Man einigt sich auf einen »breit angelegten Beteiligungsprozess«.[5]

Das Jubiläum des Christopher Street Day kann wegen der Corona-Pandemie nur stark eingeschränkt stattfinden, doch der Beteiligungsprozess schreitet voran. Rund 60 Gruppen aus der queeren Community treffen sich dafür in Workshops. Dabei werden Anforderungen an den »Denk-Ort« formuliert: Er dürfe kein »Schwulenmahnmal« werden, sondern müsse der ganzen Community gewidmet sein, Homosexuellen, trans* Personen, Intersexuellen und anderen. Und er solle nicht nur erinnern, sondern Raum bieten zum Nachdenken über Gegenwart und Zukunft.[6]

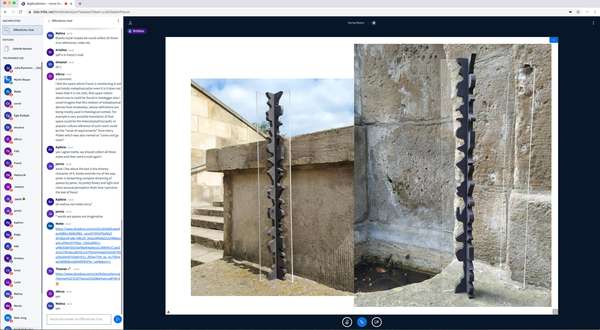

Für Capri und Roxi, der Titel des Entwurfs von Franziska Opel und Hannah Rath, bezieht sich auf historische Kneipen, die vor allem von Homosexuellen besucht wurden. Das Bezirksamt Mitte belegte sie in den 1960er Jahren mit einem Tanzverbot, eine Schikane, die es laut Historiker*innen so nur in Hamburg gab.[7] Dem zweitplatzierten Entwurf von Sebastian Behmann und Ólafur Elíasson fehlt ein solcher Bezug auf Hamburg. Ihr Pavillon der Stimmen besteht aus einem regenbogenfarbenen Glasring von zwölf Metern Durchmesser, der von Stangen dreieinhalb Meter hoch in der Luft gehalten wird. Zusätzlich sollen Lautsprecher installiert werden, die Stimmen aus der queeren Community abspielen. Kritiker*innen bemängeln, dass der Entwurf an die Arbeit Your Rainbow Panorama erinnere, die Ólafur Elíasson bereits 2011 in Aarhus umgesetzt hat (dort offenbar ohne, dass der Regenbogen als queeres Statement gemeint gewesen wäre). Das Votum der Jury ist deshalb nachvollziehbar: Für Capri und Roxi ist der ästhetisch originellere und der inhaltlich spezifischere Entwurf.

Doch gerade dieses Spezifische wird für seine Schöpferinnen zum Problem. Denn Für Capri und Roxi steht unter dem Verdacht, das »Schwulenmahnmal« zu sein, das man vermeiden wollte, das wird bei der Diskussion im Museum für Kunst & Gewerbe sehr deutlich. Der Pavillon der Stimmen hingegen biete eine große Offenheit und sei deshalb besser geeignet. Queere Juror*innen hatten offenbar ähnliches während der Jurysitzung angemerkt, wurden aber überstimmt.[8]

Die Kulturbehörde folgt diesem Votum der Community-Vertreter*innen. Sie sollen einen »Denk-Ort« bekommen, wie sie ihn sich wünschen. Denn, das stellt ein Referent der Behörde klar: Es gehe hier »nicht nur um ein Kunstwerk«.

Okay, worum geht es?

Im Grunde ist der Streit um den »Denk-Ort« nicht einzigartig. Ähnliche Konflikte traten in Hamburg wiederholt auf, wenn künstlerische Arbeiten im öffentlichen Raum bestimmten Gruppen gewidmet wurden. Diese Arbeiten sind nie »nur« Kunstwerk, sondern haben stets weitere Aufgaben (etwa soziale, politische, didaktische, … ). So war es beim Gedenkort für Deserteure (2015), bei Stigma (2022) und vielleicht passt auch der Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge in diese Reihe.[9] Meist geht es um drei Fragen. Erstens: Welcher Entwurf ist der beste? Die Antwort hängt vom Maßstab ab, den man anlegt, einen ästhetischen, der Originalität priorisiert, oder einen sozialen, dem es vor allem um die Interessen der vorgesehenen Nutzer*innen geht. Das ist eine Güterabwägung, man kann so oder so entscheiden. Daraus folgt zweitens: Wer darf diese Entscheidung treffen? Und drittens: Wie können Konflikte bei der Entscheidungsfindung moderiert werden?

Im Falle des »Denk-Orts« weist die Leitung der Kulturbehörde fast alle Kritik von sich. »Wir sehen nicht, dass das Verfahren und die Expertise der Jury beschädigt wurden«, sagt Staatsrätin Jana Schiedek. Auch Einwände, der Pavillon der Stimmen sei nicht im vorgegebenen Kostenrahmen zu realisieren, bestreitet sie.[10] Einen Punkt aber lässt sie gelten: Man habe »nicht optimal kommuniziert«. Deshalb wird bei der Diskussion im Museum ein Kompromiss präsentiert: Nicht nur der Pavillon der Stimmen soll gebaut werden, sondern – mit zusätzlichem Geld, an anderer Stelle und in geringerem Umfang – auch Für Capri und Roxi.

Die Künstlerinnen Franziska Opel und Hannah Rath wollen sich darauf einlassen. Hamburg bekommt nun also nicht nur ein Kunstwerk, das der queeren Community gewidmet ist, sondern gleich zwei. Wie ähnliche Konflikte in Zukunft besser gelöst werden können, bleibt derweil offen.

Oskar Piegsa (*1984) ist Redakteur im Hamburg-Ressort bei der Wochenzeitung Die ZEIT und schreibt über Themen aus den Bereichen Bildung und Kultur.

Dieser Text ist zuerst im Lerchenfeld #73 erschienen.

[1] Diesen Auftrag formulierten die Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen am 19. August 2019 an den Senat (siehe Drucksache 21/18026). Mehr Infos zum »Denk-Ort« unter: https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/behoerde-fuer-kultur-und-medien/projekte-und-initiativen/denk-ort-sexuelle-und-geschlechtliche-vielfalt (zuletzt aufgerufen: 7.1.25).

[2] Die gibt es auch. In einem Twitter-Posting behauptete die Bürgerschaftsfraktion der AfD am 16. August 2023, der Senat plane ein 414.000 Euro teures Denkmal für lediglich 0,0016 Prozent der Bevölkerung. Die Rechtspopulist*innen kommen auf diesen Prozentwert, indem sie unterstellen, der »Denk-Ort« sei lediglich jenen Menschen in Hamburg gewidmet, deren Geschlecht im Reisepass als »divers« vermerkt ist. Tatsächlich geht es um die ganze Breite der queeren Community, mit der sich laut LGBTIQ* Pride Report 2024, einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos, bundesweit 12 Prozent der Bevölkerung identifizierten. In Hamburg dürfte der Anteil noch höher sei. Das Nutzer*innen-Potential des »Denk-Orts« steigt weiter, wenn man bedenkt, dass er von allen Unterstützer*innen einer vielfältigen Gesellschaft genutzt werden kann.

[3] Tobias Peper, Eske Schlüters und Ute Vorkoeper, Offener Brief an den Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg zum internationalen Kunstwettbewerb zur Gestaltung eines Denk-Orts für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, veröffentlicht am 12. August 2024, online unter: https://innn.it/offener-brief-an-den-senator-fur-kultur-und-medien-der-freien-und-hansestadt-hamburg-zum-internationalen-kunstwettbewerb-zur-gestaltung-eines-denk-orts-fur-sexuelle-und-geschlechtliche-vielfalt (zuletzt aufgerufen: 7.1.25).

[4] Sirany Schümann, Ein Denk-Ort für alle im Herzen der Stadt, veröffentlicht am 30. Juli 2024, online unter: https://szene-hamburg.com/denk-ort-fuer-sexuelle-und-geschlechtliche-vielfalt-initiative-gottfried-lorenz/ (zuletzt aufgerufen: 7.1.25).

[5] Behörde für Kultur und Medien (Hrsg.): Werkstatt-Tag 5. September 2020 Dokumentation. Hamburg, 2020. Hier: S. 3.

[6] Siehe Schümann 2024, Werkstatt-Tag 2020.

[7] Siehe bspw. Hanna Grimm, Wie Schwule in Hamburg verfolgt wurden, veröffentlicht am 2. August 2013, online unter: https://www.ndr.de/geschichte/Wie-Schwule-in-Hamburg-verfolgt-wurden,homosexuellenverfolgung101.html (zuletzt aufgerufen: 7.1.25).

[8] So Farid Müller: Denkort sexueller/geschlechtlicher Vielfalt: Streit um Siegerentwurf. Veröffentlicht am 30. September 2024, online unter: https://www.farid-mueller.de/2024/09/denkort-sexueller-geschlechtlicher-vielfalt-umstrittener-siegerentwurf/ (zuletzt aufgerufen: 7.1.25). Aus dem Protokoll der Sitzung geht es nicht hervor.

[9] Dieser Fall ist anders gelagert, da es mit dem Synagogenmonument von Margrit Kahl um ein bestehendes Kunstwerk geht, dass einem Neubau weichen soll. Doch auch hier gibt es einen Konflikt zwischen der Jüdischen Gemeinde, deren Anspruch auf den Wiederaufbau ihres Gotteshauses niemand ernsthaft in Frage stellt, und Vertreter*innen der Kunstwelt, die sich um das Kunstwerk sorgen. Ausführlicher dazu: Oskar Piegsa, Verfällt hier ein Mahnmal?, veröffentlicht am 5. August 2024, online unter: https://www.zeit.de/hamburg/2024-08/synagoge-bornplatz-hamburg-denkmal-margrit-kahl-mahnmal (zuletzt aufgerufen: 7.1.25).

[10] Ein weiterer Kritikpunkt am Entwurf von Sebastian Behmann und Ólafur Elíasson ergibt sich aus Sicht des Denkmalschutzes, da die Künstler vorschlagen, bei der Gestaltung des Platzes rund um ihren Pavillon baulich in die Uferkante der Binnenalster einzugreifen. Ob es dazu kommen wird, bleibt offen. Im Rahmen einer Ortsbegehung aller Wettbewerbsteilnehmer*innen im Jahr 2024 waren diese informiert worden, dass die Ufereinfassung unter Denkmalschutz stehe.

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Long days, lots to do

Long days, lots to do

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

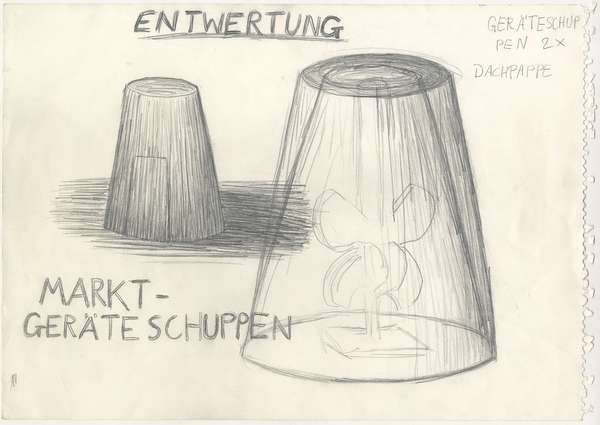

Redesign Democracy – competition for the ballot box of the democratic future

Redesign Democracy – competition for the ballot box of the democratic future

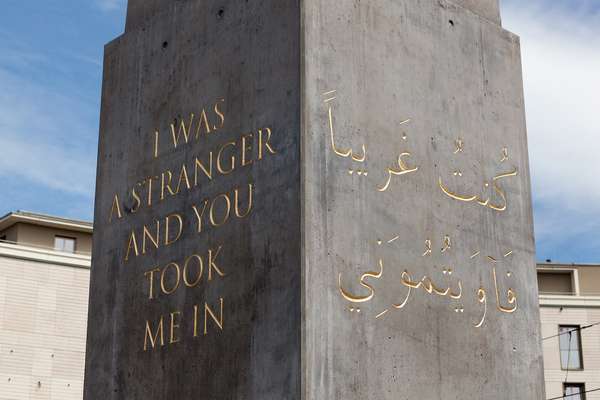

Art in public space

Art in public space

How to apply: study at HFBK Hamburg

How to apply: study at HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2025 at the HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2025 at the HFBK Hamburg

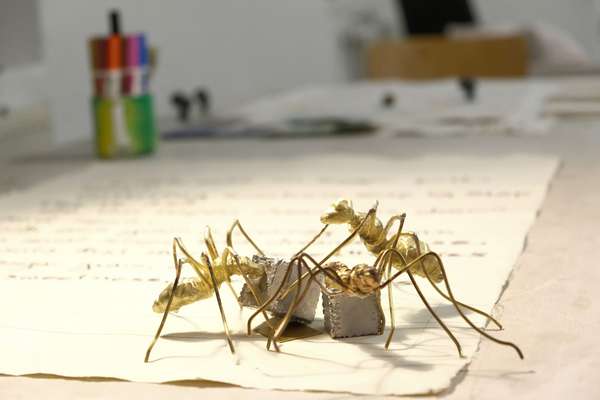

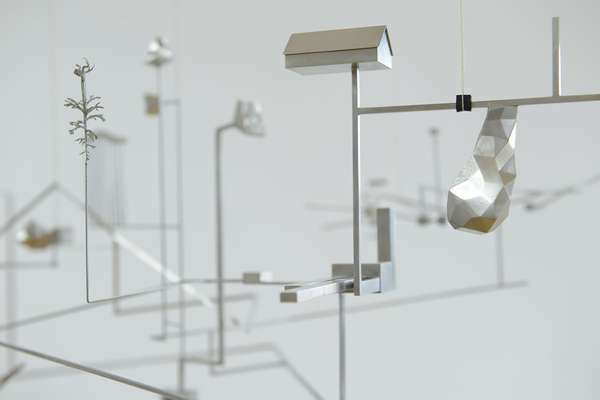

The Elephant in The Room – Sculpture today

The Elephant in The Room – Sculpture today

Hiscox Art Prize 2024

Hiscox Art Prize 2024

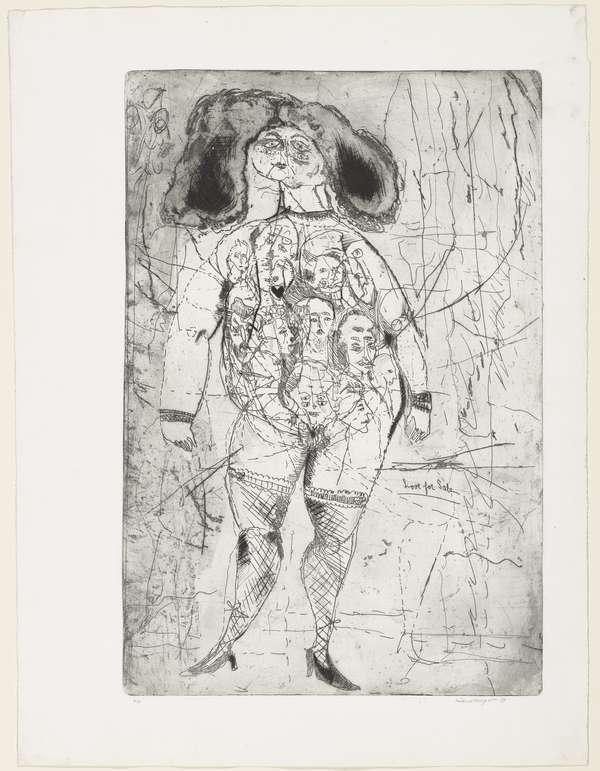

The New Woman

The New Woman

Doing a PhD at the HFBK Hamburg

Doing a PhD at the HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Art Prize 2024

Finkenwerder Art Prize 2024

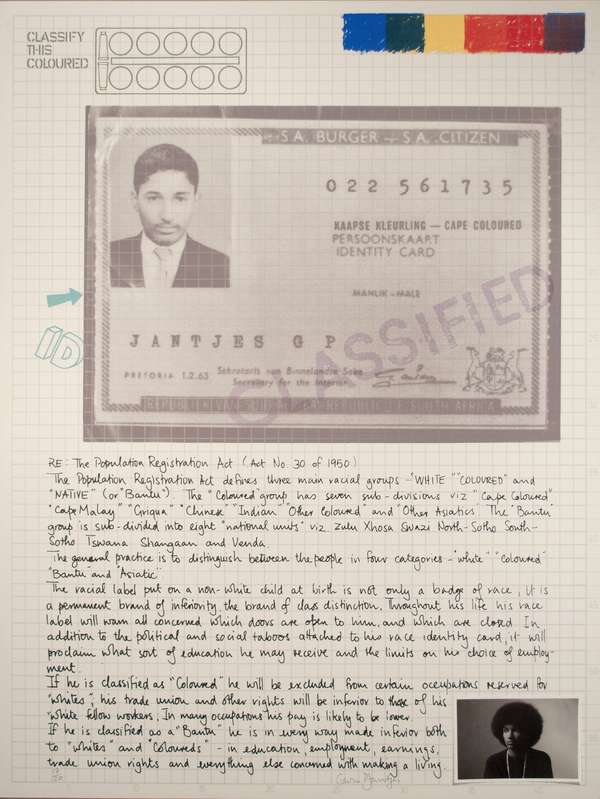

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

New partnership with the School of Arts at the University of Haifa

New partnership with the School of Arts at the University of Haifa

Annual Exhibition 2024 at the HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2024 at the HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

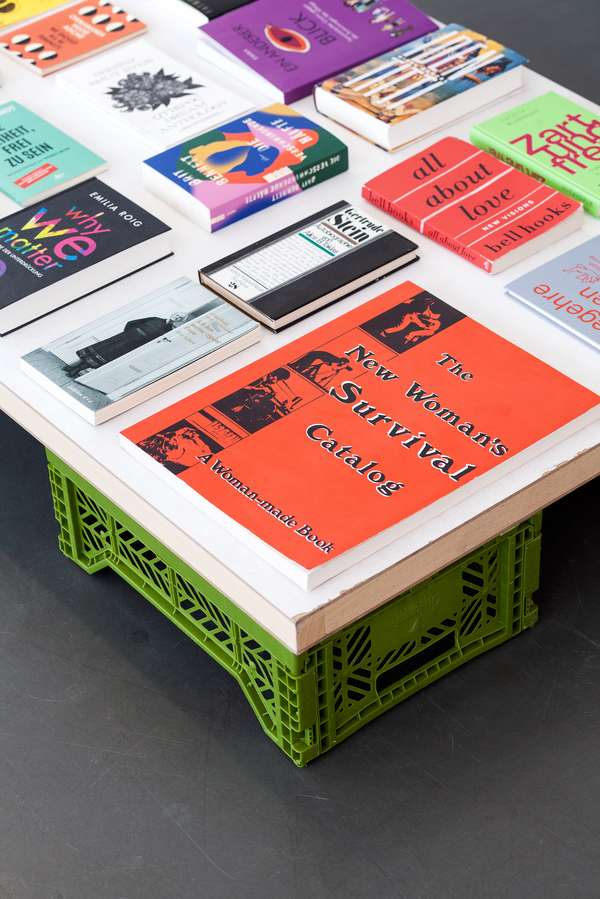

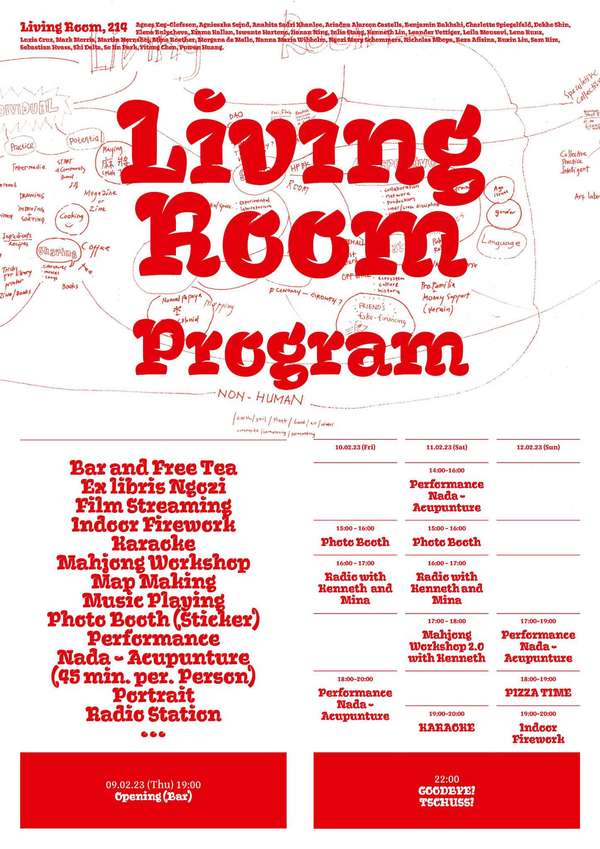

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

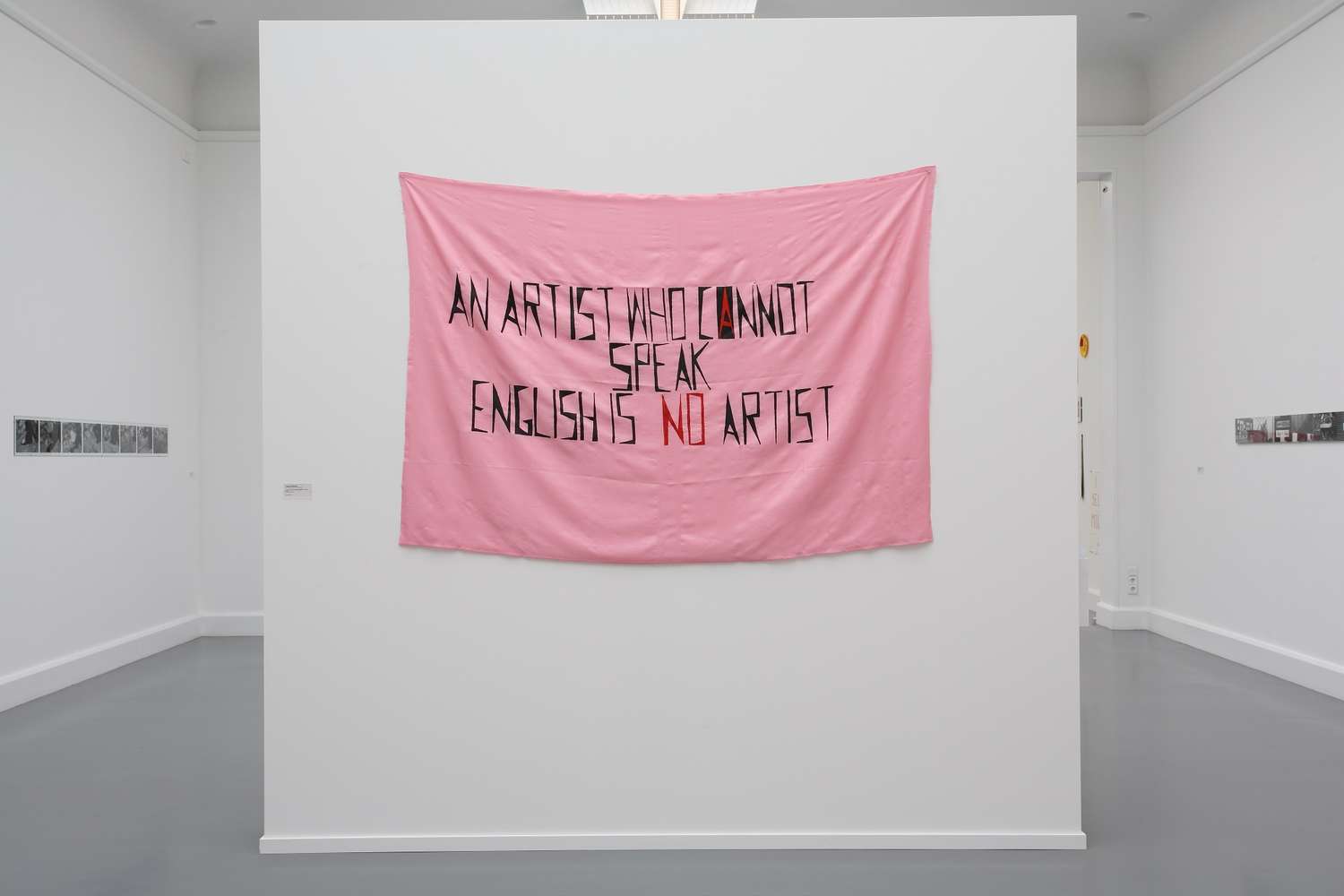

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Annual Exhibition 2023 at HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2023 at HFBK Hamburg

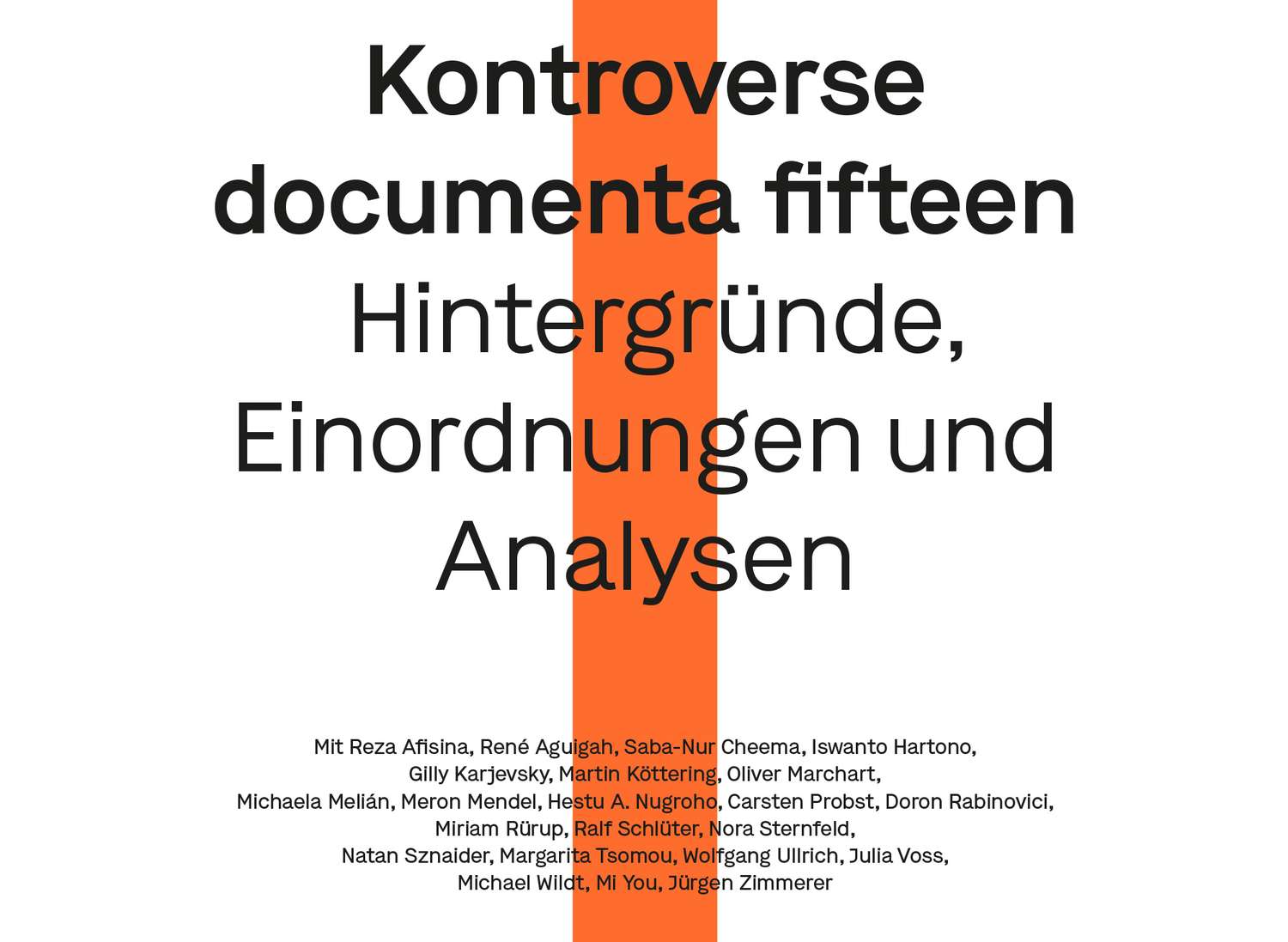

Symposium: Controversy over documenta fifteen

Symposium: Controversy over documenta fifteen

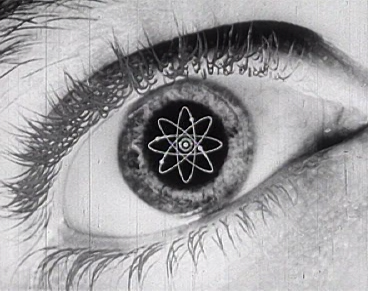

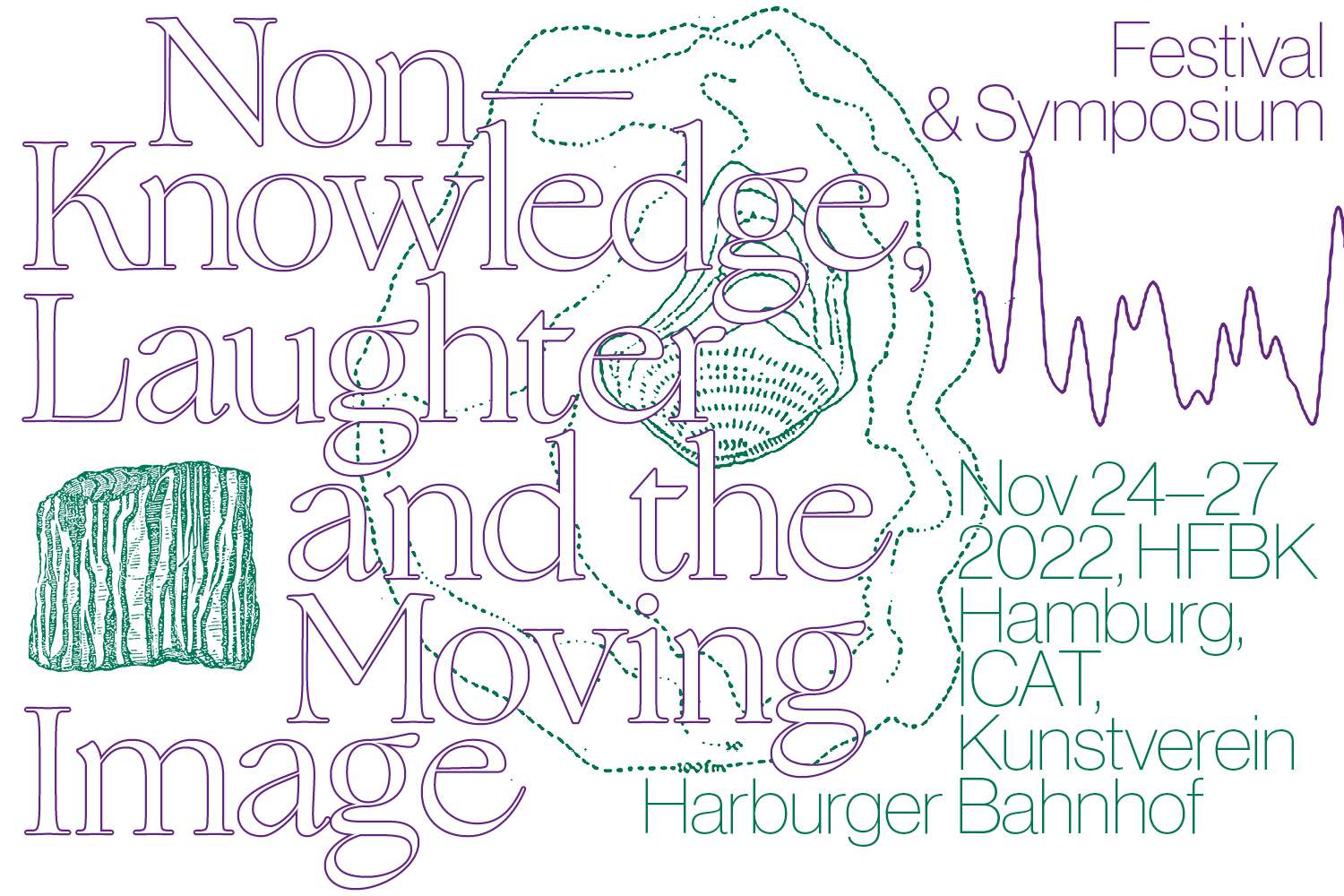

Festival and Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival and Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Solo exhibition by Konstantin Grcic

Solo exhibition by Konstantin Grcic

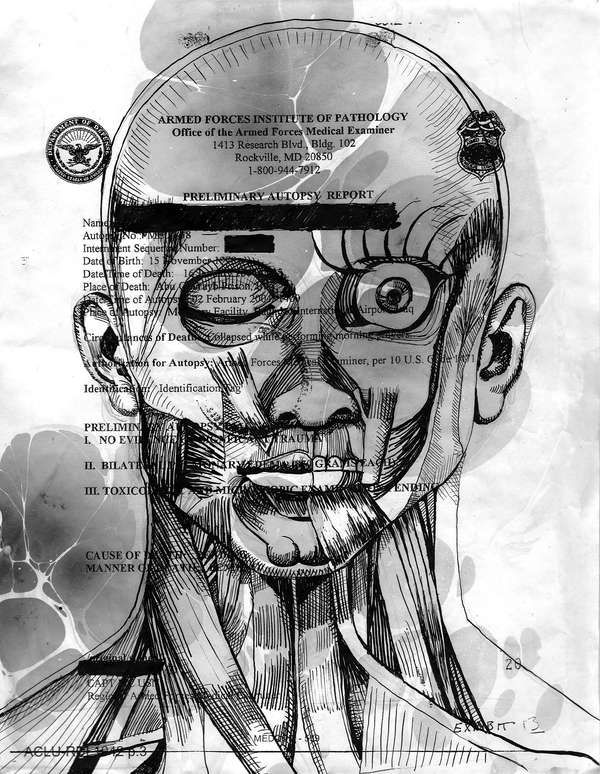

Art and war

Art and war

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

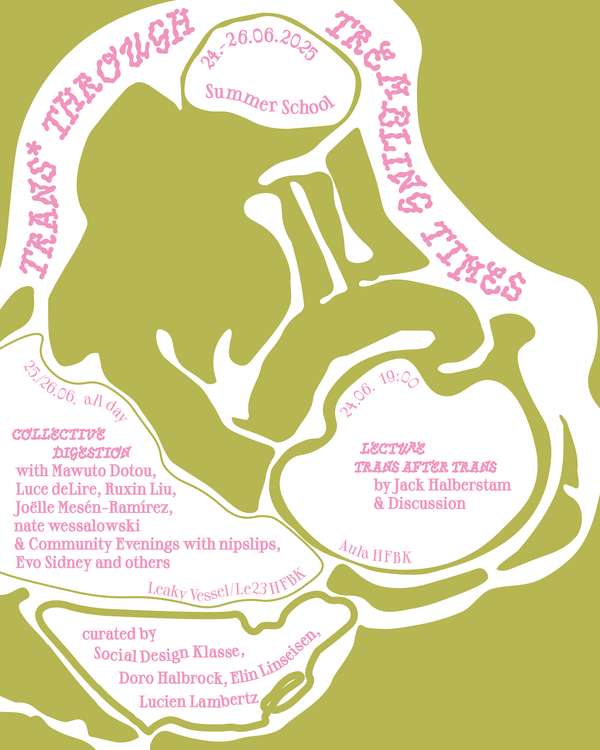

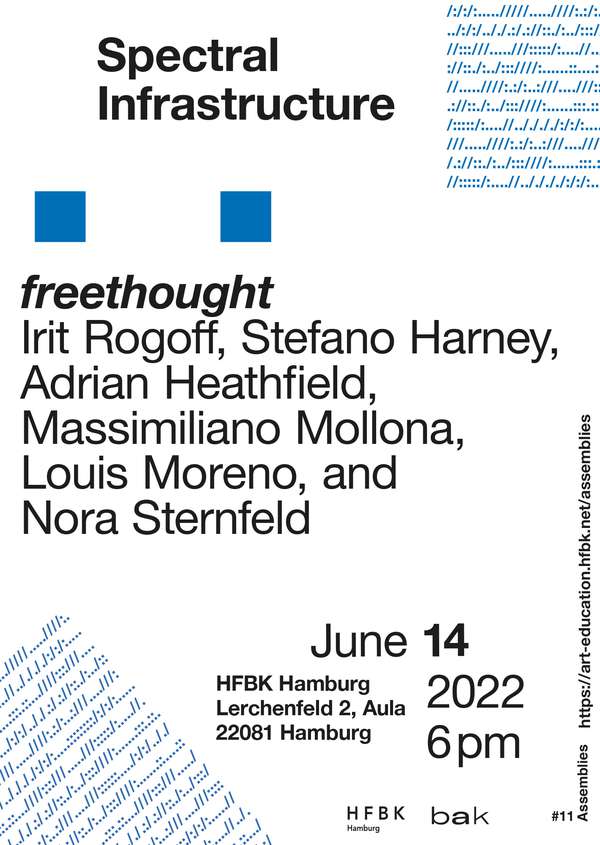

June is full of art and theory

June is full of art and theory

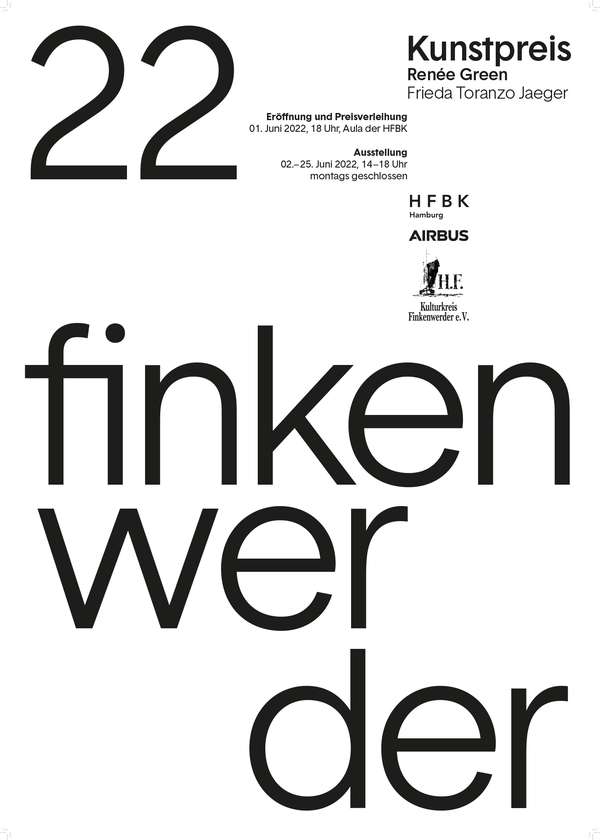

Finkenwerder Art Prize 2022

Finkenwerder Art Prize 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Annual Exhibition 2022 at the HFBK

Annual Exhibition 2022 at the HFBK

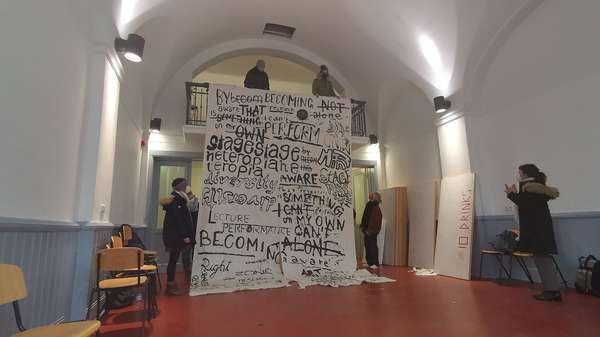

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments.

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments.

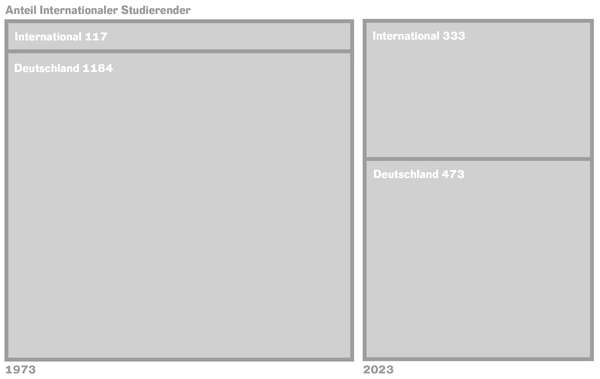

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

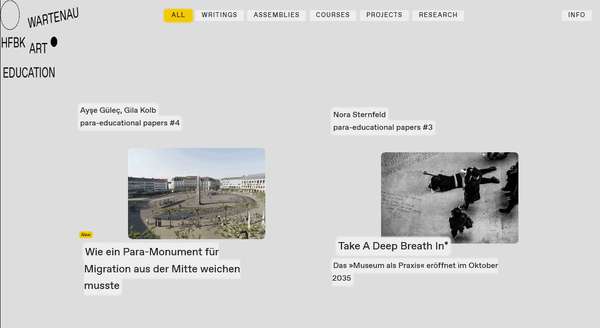

Unlearning: Wartenau Assemblies

Unlearning: Wartenau Assemblies

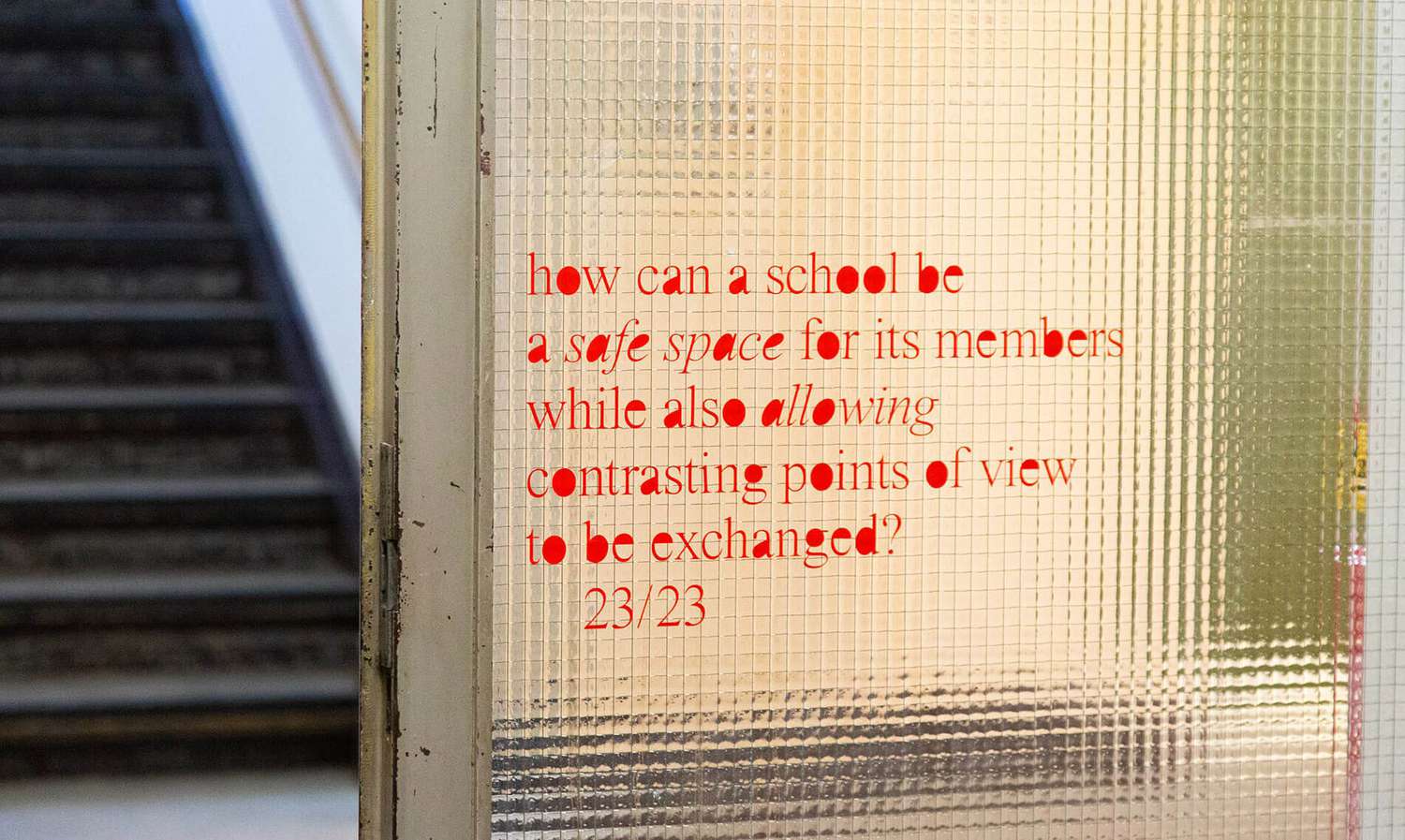

School of No Consequences

School of No Consequences

Annual Exhibition 2021 at the HFBK

Annual Exhibition 2021 at the HFBK

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

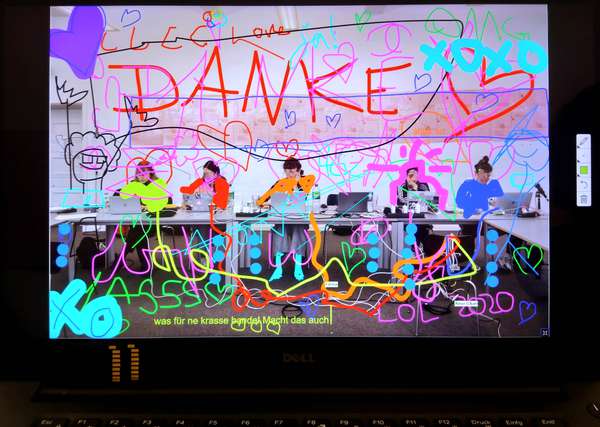

Teaching Art Online at the HFBK

Teaching Art Online at the HFBK

HFBK Graduate Survey

HFBK Graduate Survey

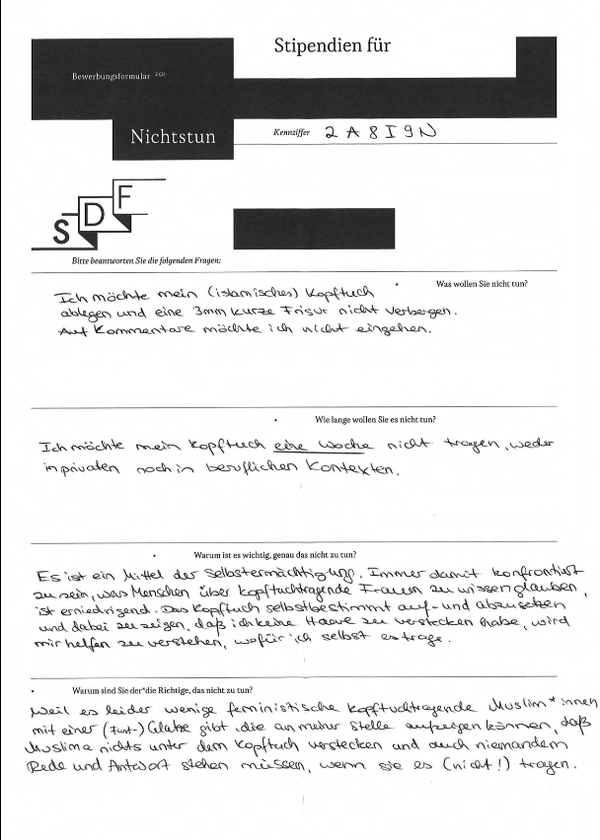

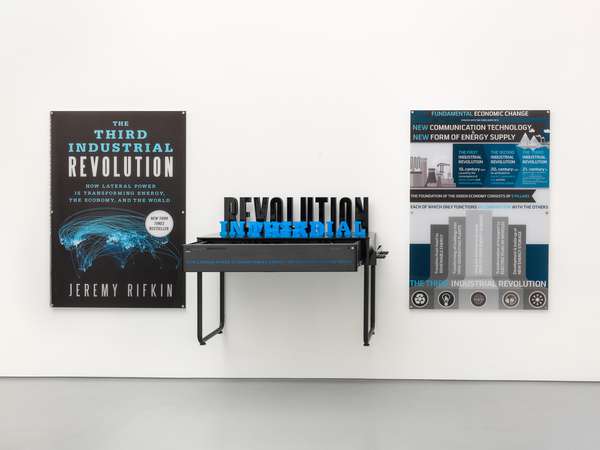

How political is Social Design?

How political is Social Design?