HFBK Hamburg's Public Feed: Kritik der Kritik Auf Einladun...

Kritik der Kritik

Auf Einladung der Lerchenfeld-Redaktion diskutieren Astrid Mania (Professorin für Kunstkritik und Kunstgeschichte der Moderne an der HFBK Hamburg und freie Kritikerin) und Raimar Stange (freier Kurator und Kritiker) über die Rezeption der documenta 14, den Stand der Kunstkritik und die Autonomie der Kunst.

Raimar Stange: Die documenta 14 ist vorbei. Ich bin immer noch sehr getroffen von dem Niveau der Kritik an dieser Ausstellung. Formulierungen wie „schwarz gekleidete Hungerkünstler” (FAZ), „Bildungsbürgergesichter, die sich in das ICE-Bordrestaurant zurücksehnen” (Welt) oder „Schrecken ohne Ende” (NZZ) im Zusammenhang mit einer solchen Kunstausstellung, dazu bewusste Falschmeldungen, z. B. dass der Kurator zur Vorbereitung „nur dreimal in Kassel" (Welt) gewesen sei oder „Die Fachwelt ist entsetzt" (NZZ), habe ich in dieser Form zuvor nicht in den sogenannten „seriösen“ Medien gelesen. Geht es dir ähnlich?

Astrid Mania: Mich hat die Vehemenz der Ablehnung auch erstaunt, aber ich glaube, dass sowohl die Ablehnung als solche wie auch die Sprache – möglicherweise – mehrere Gründe haben. Das betrifft übrigens in meinen Augen auch die Reaktionen auf die diesjährige Venedig-Biennale, deren Urteile für mein Empfinden auf eine andere Weise beleidigend waren. Aber dazu später mehr. Erstmal zur documenta 14. Nach meiner Einschätzung hat die sehr harsche Kritik zum einen mit der Schnelligkeit zu tun, mit der Journalist/innen oft zu Urteilen kommen müssen. Eine so große und komplexe Erzählung, wie die documenta sie versucht hat, lässt sich schwer in der kurzen Zeit erfassen und angemessen reflektieren, in der die Tageszeitungen einen Bericht haben wollen. Ich würde mir sehr wünschen, dass uns allen mehr Zeit zwischen einer Preview und der Berichterstattung gegeben wird. Bei mir müssen sich Eindrücke oft setzen. Ich war vor Monaten auf der documenta und bin immer noch nicht zu einem abschließenden Urteil gekommen, bzw. werde wohl dauerhaft sehr zwiespältig über diese documenta urteilen. Aber dieser Zeitdruck führt natürlich zu Zuspitzungen. Ich wünsche mir schon seit Langem eine Rubrik, die sinngemäß „Ausstellung XY Revisited“ heißen könnte, also eine Nach-Besprechung, meinetwegen auch noch Jahre nach einer Ausstellung, denn vieles relativiert sich in der Rückschau, auch im Vergleich mit anderen Ausgaben etwa von Biennalen oder den documenta-Ausstellungen. Zweitens glaube ich, dass hier möglicherweise auch eine Art gegenseitiger Rückversicherung – oder, wenn man es wendet – gegenseitiger sprachlicher Überbietung unter den Kolleg/innen stattgefunden hat. Gerade unter dem Druck der Zeit, und dem Druck, über eine der wichtigsten Ausstellungen überhaupt zu schreiben, schaut man natürlich, was die Kolleg/innen zu sagen haben. Wenn der eine ordentlich auf den Putz haut, fühlt sich der andere womöglich bemüßigt, den Ton noch zu übertreffen und den noch vermeintlich witzigeren oder härteren Kalauer zu liefern. Das schafft eine Art Wir-Gefühl und Sicherheit zumindest im Urteil, angesichts einer nicht schnell zu durchdringenden und zu besuchenden Ausstellung. Und Drittens haben die sozialen Medien den Druck auf die traditionellen Medien auch erhöht und sich aus dem Grund die Sprachen angenähert. Ich persönlich finde es grundfalsch, wenn die Printmedien dem extrem schnellen und auch oft extrem schnell gedachten sozialen Medien hinterherhecheln. Die Zeitungen sollten sich Zeit und Raum für besonnene Urteile und Texte nehmen – das heißt nicht, dass die Urteile weichgespült werden sollten. Ganz im Gegenteil. Aber gerade ein vernichtendes Urteil, sollte gut argumentiert werden, damit es nicht persönlich oder diffamierend wird. Und schließlich noch etwas Küchenpsychologie: Szymczyk hat sicher keinen allzu sympathischen Eindruck gemacht, viele haben ihn als überheblich empfunden. Aber mehr noch hat er vielen von “uns”, die wir uns ja doch so gern als auf der richtigen Seite wähnen, eine Nachhilfestunde (auch wenn wir ent-lernen sollten) in Sachen postkolonialer Diskurse gegeben. Ob er bisweilen nicht selbst üble koloniale Klischees bedient hat, will ich hier gar nicht diskutieren. Aber er hat einer Gruppe von Menschen, die sich, um Wolfgang Ullrich zu zitieren, gern als “Moralelite” betrachten, genau dieses Prädikat abgesprochen und “uns” vermeintlich von links überholt. Vielleicht hat auch das gewisse Aggressionen hervorgerufen. Vielleicht war er sogar so etwas wie ein Spiegel für das Selbstverständnis einiger von uns – ich will mich da gar nicht ausnehmen – und das hat vielen vielleicht nicht gefallen, was sie da an Selbstgerechtigkeit gesehen haben.

RST: Also zunächst zur “Vehemenz”: das ist ja eine Kategorie der Quantität, im Sinne von “heftiger”. Ich habe aber eine Qualitätsveränderung festgestellt, im Sinne von “Lügen ist erlaubt”, denn dieses unehrliche Schreiben ist nicht nur ein Mehr, sondern es ist kategorial anders, war zuvor so nicht “erlaubt”. Da gab es z. B. die “Presseschau” von der NZZ, in der zu lesen war: die documenta 14 “stößt, abgesehen von der Hofberichterstattungen in den Hochglanz- und Internetmagazinen, auf harsche Kritik”. Doch das ist eine diffamierende Unwahrheit, die schon ein schneller Blick in die Feuilletons seriöser Zeitungen als solche Unwahrheit entlarvt, gab es doch positive Rezensionen, und nicht nur “Hofberichterstattungen” zur documenta 14 z. B. in der SZ, in Monopol, auch zum Teil in der FAZ, im Guardian, in der New York Times, in Artreview, in Artist. Diesen schnellen Blick hat selbstverständlich auch die Autorin der NZZ geworfen, sie wollte ja so etwas wie eine Presseschau publizieren, und hat trotzdem ihre falsche Behauptung aufgestellt, hat also bewusst gelogen. Und der Chefredakteur hat das skandalöserweise durchgehen lassen. Dieses ist, wie gesagt, nur ein Beispiel von vielen, also alles andere als eine Ausnahme. Ich behaupte daher, dass dieses Lügen eine gezielte Strategie geworden ist, die, man hat es von Donald Trump gelernt, Aufmerksamkeit und somit Auflage generieren soll. Und die einen gehaltvollen Diskurs zur documenta 14 im Keim erstickt.

AM: Zu behaupten, dass die Kolleg/innen bewusst bei der Berichterstattung gelogen hätten, ist schon ein heftiger Vorwurf. Da bitte ich dich, dass an einigen weiteren Beispielen zu belegen – sonst klingt es genau so pauschal wie die von dir monierten Besprechungen. Das sollten wir uns mal im Einzelnen anschauen. Ich glaube aber nicht, dass versucht worden ist, einen gehaltvollen Diskurs zu unterbinden – ich glaube schlicht, dass einige Kolleg/innen diese documenta so schrecklich fanden, dass sie gar nicht weiter über sie nachdenken wollten. Was ich menschlich verstehen kann, als Abwehrreaktion. Professionell aber ist das natürlich nicht. Aber das Beharren auf der sogenannten Autonomie der Kunst – was in zahlreichen Artikeln anklang –, genau darin ihr eigentlich politisches Wesen zu sehen, ist auch heute noch legitim. Und das Argument, dass die Kunst auf das Niveau der reinen Illustrierung der kuratorischen Thesen herabgewürdigt worden sei, teile ich an vielen Stellen. Was erstmal nichts über die Thesen selbst aussagt. Aber ich bin auch vollkommen deprimiert aus Kassel – und vorher auch schon aus Athen – zurückgekommen, weil ich wenige Werke gesehen habe, die in meinen Augen interessante Kunst waren. Da sind wir bei dem bekannten Problem, schafft ein „gutes“ Anliegen automatisch gute Kunst? Jedenfalls merkst du, dass ich mit zeitlichem Abstand an diese und zu dieser documenta sehr viele Fragen habe, was ich wiederum für eine Qualität halte. Aber, noch einmal, welches Feuilleton-Format gibt es, eine eigene Meinung zu relativieren? Eine Ausstellungskritik mit zeitlichem Abstand zu schreiben? Hätte ich sofort einen Text verfassen müssen, er wäre auch deutlich anders ausgefallen, als das heute der Fall ist.

RST: Ich verstehe deinen Einwand nicht: Ich habe doch am Beispiel der „Presseschau“ der NZZ vom 2.7.17 sehr deutlich nachgewiesen und belegt, dass die Autorin, um nur Verrisse aufführen zu können, bewusst wichtige positive Reviews, z. B. den von Niklas Maak in der FAZ oder von Catrin Lorch in der SZ (beide am 7.4.17), die sie nicht übersehen konnte, dazu sind FAZ und SZ viel zu prominent, gezielt ignoriert hat. Warum willst du das nicht wahrhaben? Angst vor Kollegenschelte? Auch Formulierungen wie „Die Ausstellung geht auf Nummer sicher.“ in der ZEIT, 14.6.17, oder, ebenfalls dort, „Kunst ist nebensächlich“ sind absurde Behauptungen dumme Lügen. Genauso wie die Beleidigungen aus der FAZ vom 11.6.17: „Kuratoren, die eben aus dem transfeministischen Teach-In gestolpert sind.“ oder aus der WELT vom 7.4.17: „gutmütige Folklore“. Der documenta 14 wurde sogar auf www.artmagazin.cc vorgeworfen, sie sei „undemokratisch", denn sie würde „Besuchern den Mund verbieten“. Tatsächlich wurden drei Besucher, die unerlaubterweise Privatführungen durchführten, wie auf jeder anderen Großausstellung auch, des Platzes verwiesen. Außerdem hieß es dort, die documenta 14 würde „unliebsame Berichterstattung mit Anwälten bekämpfen“ – was die Pressestelle abstreitet, die Autorin des Textes weigert sich aber auch auf Nachfrage, konkrete Fälle zu nennen. Dies alles ist eine Form des Journalismus, die auf keinen Fall damit entschuldigt werden kann, dass die Schreiber die Ausstellung „so schrecklich fanden, dass sie gar nicht weiter über sie nachdenken wollten“, im Gegenteil. Den Höhepunkt solcher Diffamierungen jedoch stellt Cornelius Tittels Polemik „Amtsmissbrauch. Die documenta ist tot. Lange lebe die documenta.“ vom 28.7.17 dar, wieder in der WELT. Da ist, wie gesagt, von Besuchern die Rede, „die sich bereits in das Bordrestaurant des ICE zurücksehnen“ – immerhin 800.000 Besucher/innen sahen das anders. Da ist für den Autor ein imaginärer Taxifahrer, der nur unzufriedene Fahrgäste in seinem Taxi hatte, die letzte Instanz für die Kunstkritik – „Volkes Stimme“ also. Der Begriff „Straßenstrichfolklore“ fällt, außerdem wird behauptet, dass man „autonome Kunstwerke vergeblich sucht“ – dabei war die documenta 14 voll davon. Und da wird – ich habe es schon erwähnt – dem „inkompetenten“ Leiter vorgeworfen, er wäre nur „dreimal“ nach Kassel gereist. Diese geschäftsschädigende Lüge ist schlichtweg ein Anschlag auf seine Persönlichkeitsrechte, also ein Straftatbestand. Interessant ist vielleicht, dass man diesen Artikel dennoch durchaus produktiv etwas abgewinnen kann, nämlich dann wenn man ihn „gegenteilig“ liest, also Tittels Kritikpunkte, die er am Rande dann doch bringt, als genau die Pluspunkte der „enttäuschendsten Großausstellung aller Zeiten“ begreift: ihre politischen Themen, ihr Verzicht auf die (kommerziellen) Stars und „big names“ der Kunstszene, ihr Umdefinieren des Kunstbegriffes.

AM: Angst vor Kollegenschelte ist doch Quatsch. Aber dass wir bei uns die gleichen Maßstäbe anlegen, die wir von Kolleg/innen erwarten, sollte selbstverständlich sein. Und wenn du den sehr schweren Vorwurf der bewussten Lüge in den Raum stellst, hast du in meinem Verständnis von Journalismus die Sorgfaltspflicht, diese Lüge auch nachzuweisen. Ich persönlich möchte hier im speziellen Fall des NZZ-Artikels von Annegret Erhard – die ich im Übrigen nicht persönlich kenne – daher auch nicht von Lüge sprechen. Aber natürlich ist es völlig inakzeptabel, dass zum Zwecke des eigenen Arguments womöglich bewusst (oder ist sie auf einem Auge blind? Hier können wir ja nur Mutmaßungen anstellen, vielleicht sollten wir sie selbst fragen?) verzerrend oder unvollständig andere Rezensionen aufgelistet werden oder so zitiert werden, dass sie ins eigene Bild passen. Das ist mindestens sehr schlechter Journalismus, und solche, nennen wir es diplomatisch „Auslassungen“, müssen ergänzt und richtiggestellt werden, was du ja auch tust. Was nun die Polemik von Herrn Tittel angeht… Seine Argumentation, wenn man es so nennen will, beruht auf einem verzerrten Bild der documenta-Historie. Die Aussage, dass Arnold Bode angetreten sein soll, „alle fünf Jahre die relevanteste nationale und internationale Kunst in die deutsche Provinz zu holen“, ist so überhaupt nicht haltbar. Die erste documenta – die zudem im Ursprung als einmalige Veranstaltung gedacht war – war eine Nachhilfestunde in Sachen Moderne und ein durch und durch didaktisches Unternehmen. Das kann man alles wunderbar in „50 Jahre/Years documenta 1955–2005. Diskrete Energien/Archive in motion.“ nachlesen. Du merkst, ich bemühe mich an dieser Stelle um sorgfältigen Journalismus. Eigentlich könnte man sagen, dass die documenta 14 wie kaum eine andere zuvor den Bildungsauftrag von Arnold Bode weiterführte – wenn auch mit einem anderen Unterrichtsstoff. Oder präziser formuliert: sie dekonstruiert den Lehrplan von Arnold Bode. Aber selbst, wenn einem die Art und Weise, wie sie das tut, nicht gefällt, darin nimmt die documenta 14 die Institution documenta ernster als die meisten ihrer Vorgängerinnen. Dann ist mittlerweile durch Frances Stonor Saunders’ Publikation „Wer die Zeche zahlt“ mehr als detailliert nachgewiesen, welchen Einfluss die CIA auf die US-amerikanische Kulturpolitik ausgeübt hat, was u.a. auch die Ankunft der Abstrakten Expressionisten auf der documenta II betrifft. Das relativiert auch eine andere Aussage von Cornelius Tittel wie jene über das Staunen, „dass 1977 bereits weltberühmte Künstler wie Francis Bacon, Jasper Johns oder Willem de Kooning ganz selbstverständlich in Kassel ihre neuesten Arbeiten zeigten.“ Bacon ist von der CIA-Nummer natürlich ausgenommen. Dass der Kollege große Namen auf der documenta sehen will, ist sein gutes Recht, wie natürlich das auf freie Meinungsäußerung, auch wenn sie uns nicht gefällt, aber man sollte die eigene Position nicht für den einzigen Maßstab und die einzige Perspektive halten. Wenn er sich wünscht, dass jüngere Künstler „auch aus der Abgrenzung zu alten Helden Kraft ziehen werden“ (jetzt muss ich doch mal unsachlich werden – wer schreibt im Jahr 2017 so einen konservativen Mist?), ist klar, dass er mit der letzten documenta nicht zurechtkommt. Richtig unangenehm wird es – falls sich das noch steigern lässt –, wenn im Rahmen einer solchen Polemik, die mit vielen falschen Behauptungen daherkommt, auch noch mit Steuergeldern argumentiert wird. Ich finde, auch wenn das immer so schrecklich pathetisch klingt, dass wir überall dafür plädieren sollten, Unternehmungen wie die documenta mit Steuergeldern zu finanzieren, gerade in diesen politischen Zeiten, wo AfD-Politiker von „entstellter Kunst“ sprechen (im Falle von Olu Oguibes Obelisken). Natürlich sollte überall sorgfältig gehaushaltet werden, und natürlich haben wir Steuerzahler/innen ein Anrecht darauf zu erfahren, was mit diesen Geldern geschieht. Aber eines der unbestreitbaren Verdienste dieser documenta ist doch, egal, wie man zu ihr steht, dass sie sich vom Geld der großen internationalen Galerieunternehmen unabhängig gemacht hat, und, so habe ich aus einer für mich verlässlichen Quelle gehört, sogar Künstler/innenhonorare gezahlt haben soll. Ich persönlich bin zwar sehr dafür, Mammutausstellungen wie die documenta auf ein Maß zurückzuschrauben, das man intellektuell und physisch in einem zeitlich und damit auch ökonomisch zumutbaren Rahmen bewältigen kann, aber Unabhängigkeit von den Interessen einiger weniger Galerien hat buchstäblich ihren Preis. Und es stimmt ebenfalls nicht, dass auf der documenta ausschließlich Künstler/innen ohne Galerievertretung gezeigt worden wären. Auch wenn dieser Eindruck entstanden ist und immer wieder kolportiert wird. Gerade auf die relativ prominent Platzierten trifft das nicht zu: Maria Eichhorn ist bei Barbara Weiss, Daniel Knorr bei nächst St. Stephan, Hiwa K bei KOW, Nevin Aladag ist bei Wentrup, Nairy Baghramian u.a. bei Buchholz und Marian Goodman, usw. Die Liste ließe sich fortführen.

RST: Du hast in allem Recht – das Problem aber ist, dass Herrn Tittel all dieses selbstverständlich auch bekannt ist und er trotzdem so schreibt wie er schreibt. Und dieses gilt für viele seiner Mitstreiter im Kampf gegen die documenta 14. Daher meine These: Die bürgerliche Kunstkritik hat sich reflexartig und überfordert gegen die documenta gewehrt, weil sie ihren wertkonservativen Kunstbegriff radikal hinterfragt. Das führt uns dazu, über die Autonomie der Kunst nachzudenken, die Tittel ja so leidvoll „vergeblich suchte“. Auch du hast ja geschrieben, dass „das Beharren auf der sogenannten Autonomie […] auch heute noch legitim“ sei. Aber was bedeutet „Autonomie der Kunst“? Sie ist auf keinen Fall ein Naturgesetz, vielmehr ist sie, Peter Bürger legte es in seinem Buch „Theorie der Avantgarde“ dar, eine bürgerliche Kategorie, bei der es ich „um einen historischen Prozess handelt“ und die „gesellschaftlich bedingt ist“. So setzt diese Kategorie der künstlerischen Autonomie mit ihrem Postulat einer „zweckrational ungebundenen Sinnlichkeit“ einen sozialen Status Quo voraus, in dem der Verzicht auf eine solche Zweckfreiheit überhaupt überlebenstechnisch möglich ist. Und dieser Status Quo ist ein elitärer. Zudem stellt Bürger klar, dass just in dem Moment, in dem die künstlerische Autonomie das erste Mal vollends entwickelt war, etwa bei Piet Mondrian, diese Autonomie auch schon von den Künstlern selbst kritisch hinterfragt wurde, etwa von den Dadaisten und (russischen) Konstruktivisten. Dein „auch heute noch“ klingt ein wenig so, als wäre die künstlerische Autonomie zu irgendwelchen Zeiten ein unumstrittenes Gesetz gewesen. Aber das war sie nie. Vielmehr wurde die mit der künstlerischen Autonomie einhergehende „Abgehobenheit der Kunst von der Lebenspraxis“, um ein letztes Mal Peter Bürger zu zitieren, von vielen Künstlern bereits zu Beginn der Avantgarde im frühen des 20. Jahrhundert als hedonistisch und apolitisch kritisiert. Und genau da setzte nun die documenta 14 an und genau daran verzweifelten viele Kritiker/innen. Sie möchten nämlich gerne eine Kunst „abfeiern“, die brav geniale Kunst ist und sich nicht mehr oder weniger direkt mit Politik vermischt. Und darum wurde die dort gezeigte Kunst als “propagandistisch” (NZZ am 3.8.17) oder unzählige Male als “agitatorisch” beschimpft, als Nichtkunst. Käthe Kollwitz, George Grosz, John Heartfield, Tatlin, Joseph Beuys, Klaus Staeck, das Zentrum für politische Schönheit: alles keine Künstler?

AM: Die Beispiele, die du anführst, sind mit Ausnahme des Zentrums für politische Schönheit und vielleicht von Klaus Staeck historische, d.h. wir haben es hier aus kunsthistorischer Perspektive mit einem Verschieben der Rahmenbedingungen und des Selbstverständnisses von Kunst zu tun. Bürger beschreibt es sehr präzise: „Mit den historischen Avantgardebewegungen tritt das gesellschaftliche Teilsystem Kunst in das Stadium der Selbstkritik ein.“ (S. 28) Die „Institution Kunst (seine Kursivierung), wie sie sich in der bürgerlichen Gesellschaft herausgebildet hat“, wird kritisiert. Das ist doch die Perspektive, unter der wir heute die Kunstgeschichte betrachten und schreiben. So gesehen ist das Politische dieser Positionen ein Merkmal ihrer Zeit, ihres Reflexionsgrads, ihrer – von heute aus betrachtet – Modernität. Das verlangen wir doch geradezu von der Kunst jener Jahre, das ist der Kanon. Claire Bishop verlängert diesen Anspruch doch bis in die Gegenwart. Für sie sind das „Politische“ und „Kritische“ „Erkennungszeichen fortschrittlicher Kunst“ (Claire Bishop: Participation and Spectacle: Where are we Now? S. 34 – 45, in: Living as Form, Socially Engaged Art from 1991 – 2011, ed. By Nato Thompson, Cambridge MA 2012 S. 45), und damit steht sie ja nicht allein. Ich finde nicht, dass es eine breite Front gegen sozial und politisch engagierte Kunst gibt. Für mich persönlich ist der Autonomiebegriff dann wieder interessant, wenn man die Kunst vor politischen Übergriffen und Ansprüchen schützen will, also im Sinne Adornos. Von dieser Warte aus betrachtet habe ich große Sympathien für den Begriff der Autonomie. Wir gehen ja im Kunstbetrieb auch immer stillschweigend davon aus, dass eine politisch engagierte Kunst automatisch „linke“ oder als „links“ verstandene Positionen einnimmt. Was aber, wenn das Gegenteil der Fall wäre? Wenn man die Frage nach dem Engagement oder der „Nützlichkeit“ von Kunst strukturell stellt, wird es deutlich komplizierter. Daher fand ich Artur Żmijewskis Ansatz, auf der Berlin Biennale eine Nachbildung des Kopfes von Mirosław Pateckis Christus-Skulptur zu zeigen, so spannend. Wenn wir eine politisch engagierte Kunst wollen, müssten wir erst einmal definieren, wofür diese Kunst überhaupt eintreten soll. Wenn wir das festlegen würden, stünde die Autonomie – oder nennen wir es – künstlerische Freiheit tatsächlich zur Disposition. Das meine ich, wenn ich von Autonomie rede. Dieses Problem hat die documenta 14 übrigens nur an einer Stelle verhandelt, soweit ich es gesehen habe, nämlich anhand des Werks von Edi Hila, das zu Zeiten des albanischen sozialistischen Realismus entstand. Konkret an seinem Gemälde „Planting Trees“ (1971), das von der Kommunistischen Partei Albaniens – übrigens aufgrund formaler Entscheidungen, nicht aufgrund seines Gehalts – kritisiert worden war. Diese Kritik, Hilas Selbstkritik und sein weiterer Weg waren eben auch Teil der documenta. Ich habe bei den Kolleg/innen nirgendwo darüber gelesen, aber genau an dieser Stelle hat die documenta gezeigt, wie schrecklich eine institutionalisierte Inanspruchnahme von Kunst ist. Um thematisch wieder zu springen – problematisch finde ich auch, wenn von der Politik eine soziale oder politische Relevanz von Kunst eingefordert wird, weil der Kunst andernfalls ihre Daseinsberechtigung abgesprochen würde. Stichwort Fördergelder etc. Auch dann sind wir wieder im Bereich der Nützlichkeit. Ich persönlich habe bekanntermaßen große Sympathien für eine Kunst, die sozialen und politischen Missständen (oder dem, was ich dafür halte) entgegentritt, aber ich wehre mich genau so leidenschaftlich dagegen, daraus einen allgemeingültigen Anspruch zu formulieren, egal, aus welchem Lager er kommt. Und schließlich ist es ja nicht so, als ob eine nicht an gesellschaftlichen Fragestellungen interessierte Kunst aktuell Hochkonjunktur hätte. Zumindest ist sie auf den Biennalen dieser Welt tonangebend. Sie lässt sich sogar verkaufen. Keine Ausstellung in der letzten Zeit ist derart vehement angegriffen worden wie die letzte documenta, mit Ausnahme von Żmijewskis 7. Berlin Biennale 2012, daher weigere ich mich nach wie vor, hiervon eine Verallgemeinerung abzuleiten. Irgendetwas hatte diese documenta an sich, auch die 7. Berlin Biennale, dass sie zu solcher Aggression herausgefordert hat. Und noch einmal: Ich teile die Kritik in Teilen durchaus, auch wenn ich beide Ausstellungen für sehr relevant halte, eben auch aufgrund der Diskussionen, wie wir sie gerade hier führen.Dass es immer Stimmen gibt, die sich nach einer anderen Form von Kunst, nach mehr Selbstbezüglichkeit sehnen, ist doch gut, und es sollte diese Stimmen geben. Wir leben doch nicht in der Kunst-Diktatur! Ich finde, man darf eine Kunst, die einen hohen moralischen Anspruch hat, trotzdem als Kunst kritisieren. Die Frage ist halt, was verstehen wir jeweils unter Kunst. Da ist das Zentrum für Politische Schönheit sehr clever, weil sich ihre Aktionen allen Kategorien entziehen. Haben wir es dort mit Kunst zu tun? Mit Theater? (Das sind rhetorische Fragen!) Aber, noch einmal, wer für ein wie auch immer geartetes Engagement oder die Demonstration eines sozialen, politischen etc. Standpunkts bewusst den Bezugsrahmen und die Institutionen der Kunst wählt, darf und sollte auch innerhalb dieses Rahmens – so wie er sich zur Entstehungszeit des jeweiligen Werkes darstellt – kritisiert werden.

RST: Du findest „nicht, dass es eine breite Front gegen sozial und politisch engagierte Kunst gibt“, stellst aber gleichzeitig fest, dass keine Großausstellung in letzter Zeit so vehement kritisiert wurde wie die explizit politisch ausgerichtete 7. Berlin Biennale von Żmijewski. Ist das nicht ein Widerspruch? Zähle einfach mal die Ausstellungen durch, die es derzeit in Berlin zu sehen gibt. Du wirst sehen, dass die allermeisten eben nicht explizit politisch ausgerichtet sind. Das Haus der Kulturen der Welt, die ngbk, SAVVY und wer da noch zu nennen wäre, sind klar in der Minderheit, da hilft es auch nicht Claire Bishop zu zitieren (und Clement Greenbergs wohl weit größeren Einfluss zu ignorieren). Außerdem: Gibt es (z. B.) in Hamburg eine Professur für aktivistische Kunst?! Für Bildhauerei gibt es fünf! Zurück zur medialen Aufbereitung der documenta 14, unserem eigentlichen Thema. Dein Vergleich zwischen der documenta und der Berlin Biennale ist richtig: Beiden ist gemeinsam, dass sie sich politisch einmischen woll(t)en. Und das fällt nicht auf einhellige, aber auf breite Ablehnung, meiner Meinung nach aus zwei Gründen: Erstens weil die meisten unserer jetzigen Kolleg/innen in den letzten 20 Jahren in einem Kunstsystem aufgewachsen sind, das vornehmlich durch die immer wichtigeren Galerien bestimmt wird und dieses System scheint, auch dank seiner finanziellen Macht, unantastbar zu sein. Und zweitens weil sie als Mitglieder einer bürgerlichen Mittelschicht zumeist ein „homöopathisches Politikverständnis“ (Florian Malzacher) besitzen. Sielehnen es ab – und das nicht nur in der Kunst aber dort eben auch –, eindeutige kritische Aussagen zu treffen. . Alles ist ja so kompliziert und vielschichtig, ein intellektueller Relativismus ohne Ende. Und dann kommt es eben zu solchen Urteilen, dass die Kunst auf der documenta 14 „agitatorisch“ oder gar „propagandistisch“ gewesen sei. Und das steht dann nicht in der BILD-Zeitung, sondern z. B. in der NZZ, einem Blatt, das angeblich eine der besten deutschsprachigen Zeitungen überhaupt ist. Wir drehen uns im Kreis, aber für mich ist das wirklich ein unfassbarer Skandal.

AM: Wir drehen uns in der Tat langsam im Kreis, und wir werden auch keinen Abschluss, geschweige eine Einigung finden, und das ist wunderbar! Ich versuche daher an dieser Stelle, noch einmal einige meiner Argumente oder meine persönlichen Ansichten zusammenzufassen. Ich plädiere für nichts mehr als für Pluralität, auch im Kunstbetrieb. Das betrifft die Kunst selbst, das betrifft die Kritik. Ich bin, bekanntermaßen, nicht der größte Fan einer selbstgenügsamen Kunst, die allein ihre eigenen Medien untersucht, aber diese Kunst hat historisch ebenso wie demokratisch (mir fällt gerade kein besseres Wort ein) ihre Berechtigung. Und ich kann verstehen, dass es Fürsprecher/innen einer solchen Kunst gibt, die sie frei von jeglicher politischer Instrumentalisierung, Einmischung, was auch immer, sehen wollen. Das macht für mich vor dem Hintergrund des 20. Jahrhunderts sehr viel Sinn. Meine Haltung ist da durchaus ambivalent. Man kann es sich wünschen und eine solche Kunst entsprechend unterstützen. Das tust du und hast ja auch Foren dafür, aber genauso haben Kolleg/innen das Recht, dir darin zu widersprechen oder für eine andere Kunst einzutreten. (Wir haben an der HFBK übrigens auch keine Professur für autonome Kunst) Wir beide würden dieses Gespräch andernfalls doch gar nicht führen. Meinetwegen kannst du andere Positionen als deine eigene, als bürgerlich beschimpfen. Auch wenn ich von der documenta 14 absolut überzeugt wäre – einen Skandal sehe ich persönlich nicht darin, wenn Kolleg/innen sie vehement ablehnen, Polemik inklusive. Dass bewusst gelogen wird, auch das noch einmal, halte ich für inakzeptabel. Die Kunst auf der documenta als „propagandistisch“ oder „agitatorisch“ zu bezeichnen, ist extrem unsauber und stammt aus der Abwehrhaltung, die wir ja hier zu analysieren suchen, und wo wir nicht recht weiterkommen. Darum habe ich solche Mühe mit dem Begriff „skandalös“. Er nimmt mir, gefühlt, die Möglichkeit zu Differenzierung, nach dem Motto, entweder stimme ich dir zu oder nicht. Ich möchte aber gern eine Diskussion führen und über die Diagnose hinausgehen, dass wir es hier mit bürgerlichen Reflexen zu tun haben, mit einem vom Markt korrumpierten Geschmack. Wieso, weshalb, warum? Dafür ist das Thema auch zu spannend, um es sich nicht von allen möglichen Seiten anzuschauen. Dass in den Feuilletons sozial und daher im Denken eher Homogenität herrscht, halte ich nun allerdings auch für ein Problem. Und trotzdem heißt das nicht, dass alle Kolleg/innen der Kritik aus NZZ und Welt zustimmen. Damit negierst du und machst die Stimmen der anderen unnötig klein. Es hat eben außerdem auch historische Gründe, dass sowohl Künstler/innen wie Kritiker/innen Probleme mit einer politisch engagierten Kunst haben, und diese Gründe kann ich nachvollziehen. Die Frage nach der Wirksamkeit, historisch und gegenwärtig, steht zudem immer im Raum. Ich kann auch Argumentationen wie die von Tom Holert nachvollziehen, der in dem, was er als „Verantwortungsästhetik“ bezeichnet, die Gefahr sieht, dass solche Kunst den neoliberalen Staat noch weiter von seinen sozialen Aufgaben entbindet. Man kann das politische Engagement in der Kunst also auch von links kritisieren.

RST: Ich kann wieder mit deiner Antwort wenig anfangen: Wann hab ich “gefordert”, das Kunst aktivistisch sein soll? Wer will eine “Kunstdiktatur”? Und was soll das Gerede, dass die Kunst der Politik und auch uns selbst die Verantwortung abnimmt? All dies ist meinem Denken und Fühlen so fremd, dass ich darauf nicht antworten kann. Das Gegenteil ist doch richtig: Politische Kunst will u. a. bei der Politik eben die humanistische Verantwortung einfordern, die sie lange schon nicht mehr haben will.

AM: Du kannst die Einwände gegen eine politisierte Kunst, die ja an dieser Stelle nicht von mir erhoben werden, nicht einfach vom Tisch wischen, indem du sagst, dass du darauf nicht antworten kannst. Wer eine politisierte Kunst will, muss sich meiner Meinung nach auch mit diesen Einwänden herumschlagen. Und wenn es allein zur Schärfung der eigenen Position und Argumentation ist. Aber vielleicht geht das thematisch in eine Richtung, über die wir an anderer Stelle oder Gelegenheit weiterdiskutieren sollten.

#essay #art #kritik #kunst #d14 #ausstellung

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Graduate Show 2025: Don't stop me now

Long days, lots to do

Long days, lots to do

Cine*Ami*es

Cine*Ami*es

Redesign Democracy – competition for the ballot box of the democratic future

Redesign Democracy – competition for the ballot box of the democratic future

Art in public space

Art in public space

How to apply: study at HFBK Hamburg

How to apply: study at HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2025 at the HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2025 at the HFBK Hamburg

The Elephant in The Room – Sculpture today

The Elephant in The Room – Sculpture today

Hiscox Art Prize 2024

Hiscox Art Prize 2024

The New Woman

The New Woman

Doing a PhD at the HFBK Hamburg

Doing a PhD at the HFBK Hamburg

Graduate Show 2024 - Letting Go

Graduate Show 2024 - Letting Go

Finkenwerder Art Prize 2024

Finkenwerder Art Prize 2024

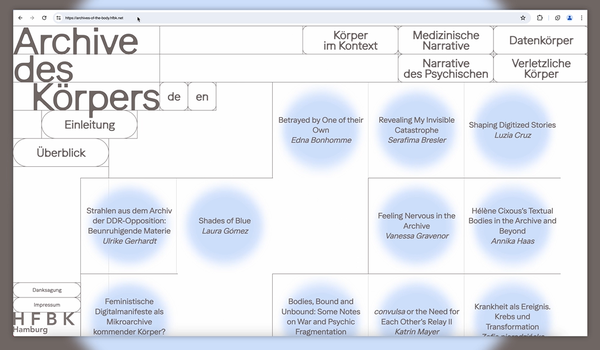

Archives of the Body - The Body in Archiving

Archives of the Body - The Body in Archiving

New partnership with the School of Arts at the University of Haifa

New partnership with the School of Arts at the University of Haifa

Annual Exhibition 2024 at the HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2024 at the HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

And Still I Rise

And Still I Rise

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Annual Exhibition 2023 at HFBK Hamburg

Annual Exhibition 2023 at HFBK Hamburg

Symposium: Controversy over documenta fifteen

Symposium: Controversy over documenta fifteen

Festival and Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival and Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Solo exhibition by Konstantin Grcic

Solo exhibition by Konstantin Grcic

Art and war

Art and war

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

June is full of art and theory

June is full of art and theory

Finkenwerder Art Prize 2022

Finkenwerder Art Prize 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Annual Exhibition 2022 at the HFBK

Annual Exhibition 2022 at the HFBK

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments.

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments.

Diversity

Diversity

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Unlearning: Wartenau Assemblies

Unlearning: Wartenau Assemblies

School of No Consequences

School of No Consequences

Annual Exhibition 2021 at the HFBK

Annual Exhibition 2021 at the HFBK

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Teaching Art Online at the HFBK

Teaching Art Online at the HFBK

HFBK Graduate Survey

HFBK Graduate Survey

How political is Social Design?

How political is Social Design?