Zur Paradoxie des Kunstlernens.

Hobbykünstler sind sich sicher: Kunst kann man lernen. Denn dafür gibt es ja schließlich Kurse und Anleitungen, insbesondere für Malerei und Fotografie, im Internet, an den Volkshochschulen, in diversen Sommerakademien. Da lernt man dann schnell und unmissverständlich was richtig und falsch ist, was gekonnt und was (noch) nicht gekonnt ist. So kann man sich etappenweise in seiner Kunst, wie beim Kochen etwa auch, verbessern. Und wie das perfekte Bild dann einmal sein wird, z. B. realistisch und ausdrucksstark zugleich, das ergibt sich aus einer solch‘ präzis-pädagogischen und regelgerechten Logik dann schon fast von ganz alleine.

Professionelle Künstler*innen aber sind sich da nicht ganz so sicher. Gerade die erfolgreichen unter ihnen vertrauen nämlich nicht auf lernbare Formeln und Regeln, nicht auf einen (vermeintlich) verabredeten akademischen Kanon und auch nicht auf die allein „seligmachende“ Qualität von handwerklichem Können. Nicht zuletzt die „Entwicklung“ von Kunst(„richtungen“) steht bekanntlich immer wieder im Zeichen einer antiakademischen Haltung. So schreibt Winfred Gaul, einer der ersten Maler des Informel in Deutschland: „Die Anfänge des Informel standen ganz im Zeichen von Revolte und Anarchie. […] Als Maler protestierten wir in der Sprache der Malerei: gegen die Komposition, gegen die Zeichnung, gegen die Figur, gegen das Abbild, gegen das Gewohnte und Tradierte“. Der 1928 in Düsseldorf geborene Winfred Gaul, der 1959 an der documenta II und 1977 an der documenta VI teilgenommen hat, verneint hier vehement all die Elemente der Kunst, die erlernbar sind, baut dagegen auf eine „Aversion gegen all diese Kunst aus zweiter Hand, gegen all die die gefällige Wiederauflage historischer Kunstformen.“ Solchen Wiederauflagen gelänge, so Gaul mit aggressiver Bestimmtheit, nicht mehr als eine „bekannte, verbrauchte akademische Schönheit“ und ein „Stil“, der „sich den Offerten des Marktes“ anböte. An der Stelle von akademischer Schönheit und Stil sei daher das provozierende „Unbekannte“ (1) zu setzen.

Spannend ist zu sehen, wie die hier von mir vorgestellte Haltung Gauls später dessen eigene künstlerische Entwicklung noch ein zweites Mal mitbestimmte. Anfang der 1960er Jahre wandte er sich trotz seines offensichtlich großen Erfolges bereits vom Informel ab und wurde ein Pionier der damals noch völlig unbekannten deutschen Pop Art, einer Kunstrichtung also, die dem Informel in vielerlei Hinsicht diametral entgegensteht: Das Bewusstsein, so Gaul, der „präfabrizierten“ Qualität der kapitalistischen Massengesellschaft ersetzt die „romantische Attitüde“ (2) scheinbar individualistischer Subjekte. Gaul verzichtete jetzt auf jedwede individuelle Handschrift, auf Duktus und Pinselspuren, auf Persönliches und Emotionales – alles wichtige Qualitäten des Informel. Stattdessen setzte der Künstler nun auf eine Form von Anonymität, die dem heute wie damals nach genialen Künstlerindividuen lechzenden Kunstbetrieb entgegentritt. Das Ergebnis dieser künstlerischen Praxis waren u. a. abstrakte Bild/Objekte, die mit ihrer aufreizend banalen Gestaltung schlichter geometrischer Figuren und ihrer poppigen Farbigkeit an die Bildsprache von Verkehrszeichen erinnerte.

Der künstlerische Schritt von einer antiakademischen Schönheit hin zum Dilettantismus ist bekanntlich nur ein kleiner. So verwundert es dann auch nicht, dass Gaul das Dilettantische durchaus als „Qualität“ (3) schätzt. Der Duden definiert Dilettantismus als „ a – Beschäftigung mit Kunst als Laie“ und „b – Stümperhaftsein, Unzulänglichkeit“. Das „Stümperhaftsein“ spielt in der Modernen Kunst immer wieder eine wichtige Rolle, etwa in der Fluxus Kunst der 1960er und 1970er Jahre. Auch hier wird sie geschätzt u. a. als Abkehr von einem all zu marktgerechten Perfektionismus und dem ökonomischen Zwang handelbare Kunstwaren abliefern zu müssen. Der französische Fluxus-Künstler Robert Filliou etwa postulierte in diesem Sinne 1968 sein „Prinzip der Äquivalenz“. In diesem Konzept, das aus seinem „Prinzip der poetischen Ökonomie“ (1966) hervorgegangen war, behauptete Filliou die Gleichwertigkeit von „Gut-Gemacht“, „Schlecht-Gemacht“ und „Nicht-Gemacht“ für ein gelungenes Kunstwerk. Selbst das „Unzulängliche“, das „schlecht Gemachte“, ja sogar das „nicht Gemachte“ also gewinnen hier dezidiert die Qualität des Qualitätsvollen – warum dann noch Kunst studieren bzw. lernen?

Weil man da etwas lernt, was zum Wesentlichen des Kunstschaffens gehört: eine praktizierte und selbstbestimmte (Lebens)Haltung zur Kunst. Winfred Gaul, der freie Kunst studiert an der Akademie in Stuttgart studiert hat, beschreibt es folgendermaßen: Er habe „das Glück gehabt“ an der Akademie „zwei Lehrer zu haben, die, jeder für sich, eine extreme künstlerische und menschliche Haltung verkörperten“. Die Rede ist von Prof. Willi Baumeister und Prof. Manfred Henninger, die Gaul auf ganz unterschiedliche Weise eine „vorurteilslose“, so (ideologie)kritische wie emanzipierte Einstellung zu Material und Technik, Stil und Kunstgeschichte vermittelten. Diese Einstellung war dann vor allem dadurch charakterisiert, dass der Künstler fasziniert „lernt durch Vergleichen das Einseitige und Orthodoxe zu meiden“ (4). Das Orthodoxe, das „(engstirnige) Festhalten an Lehrmeinungen“ (Duden) sowohl in formalen, konzeptuellen wie inhaltlichen Fragen ist, nicht nur Gaul betont es immer wieder, der erklärte Feind aller Künstler. Genau dieses macht die Paradoxie der Lernens von Kunst aus: Die Lehre muss lehren, der Lehre lernend zu misstrauen. Wenn dieses gelingt, dann, aber auch nur dann, hat der Hobbykünstler Recht und man kann die Kunst tatsächlich lernen.

Raimar Stange

1 Alle Zitate: Winfred Gaul, Das deutsche Informel – ein Rückblick, in: derselbe, Picasso und die Beatles, Düsseldorf 1987, S. 70ff

2 Beide Zitate: Winfred Gaul, Verkehrszeichen + Signale – Zur Situation des Bildes in der technologischen Zivilisation, in: Pop Art, Hrsg. Rolf Gunter Dienst, Wiesbaden 1965, S. 91ff

3 Winfred Gaul, Vom Internationalismus zum Provinzialismus, in: a.a.O. Anm. 1, S. 148

4 Alle Zitate: Winfred Gaul, Akademie Stuttgart 1950 -1953, in: a.a.O. Anm. 1, S. 26

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Neue Partnerschaft mit der School of Arts der University of Haifa

Aktuelle Ausstellungsempfehlungen

Aktuelle Ausstellungsempfehlungen

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2024 an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

How to apply: Studium an der HFBK Hamburg

(Ex)Changes of / in Art

(Ex)Changes of / in Art

Extended Libraries

Extended Libraries

Semestereröffnung 2023/24

Semestereröffnung 2023/24

And Still I Rise

And Still I Rise

No Tracking. No Paywall.

No Tracking. No Paywall.

Let's talk about language

Let's talk about language

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Graduate Show 2023: Unfinished Business

Let`s work together

Let`s work together

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2023 an der HFBK Hamburg

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Symposium: Kontroverse documenta fifteen

Das Beste kommt zum Schluss

Das Beste kommt zum Schluss

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Festival und Symposium: Non-Knowledge, Laughter and the Moving Image

Herzlich willkommen - und los geht's!

Herzlich willkommen - und los geht's!

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Einzelausstellung von Konstantin Grcic

Kunst und Krieg

Kunst und Krieg

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

Graduate Show 2022: We’ve Only Just Begun

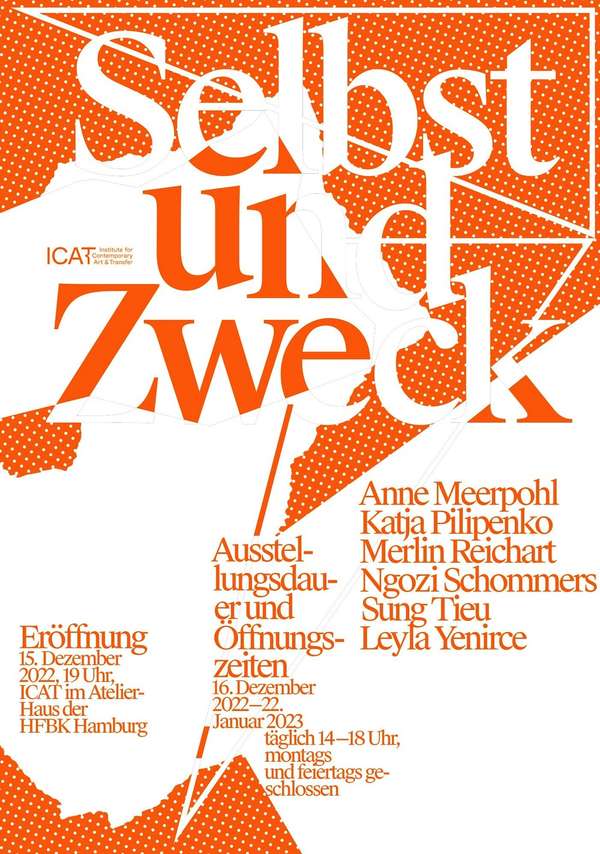

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Der Juni lockt mit Kunst und Theorie

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Finkenwerder Kunstpreis 2022

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Nachhaltigkeit im Kontext von Kunst und Kunsthochschule

Raum für die Kunst

Raum für die Kunst

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2022 an der HFBK Hamburg

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Conference: Counter-Monuments and Para-Monuments

Diversity

Diversity

Summer Break

Summer Break

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Live und in Farbe: die ASA Open Studios im Juni 2021

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Vermitteln und Verlernen: Wartenau Versammlungen

Schule der Folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Jahresausstellung 2021 der HFBK Hamburg

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Semestereröffnung und Hiscox-Preisverleihung 2020

Digitale Lehre an der HFBK

Digitale Lehre an der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Absolvent*innenstudie der HFBK

Wie politisch ist Social Design?

Wie politisch ist Social Design?